630106 愛知県/淡竹 楕円ざる 小・中・大 3サイズ

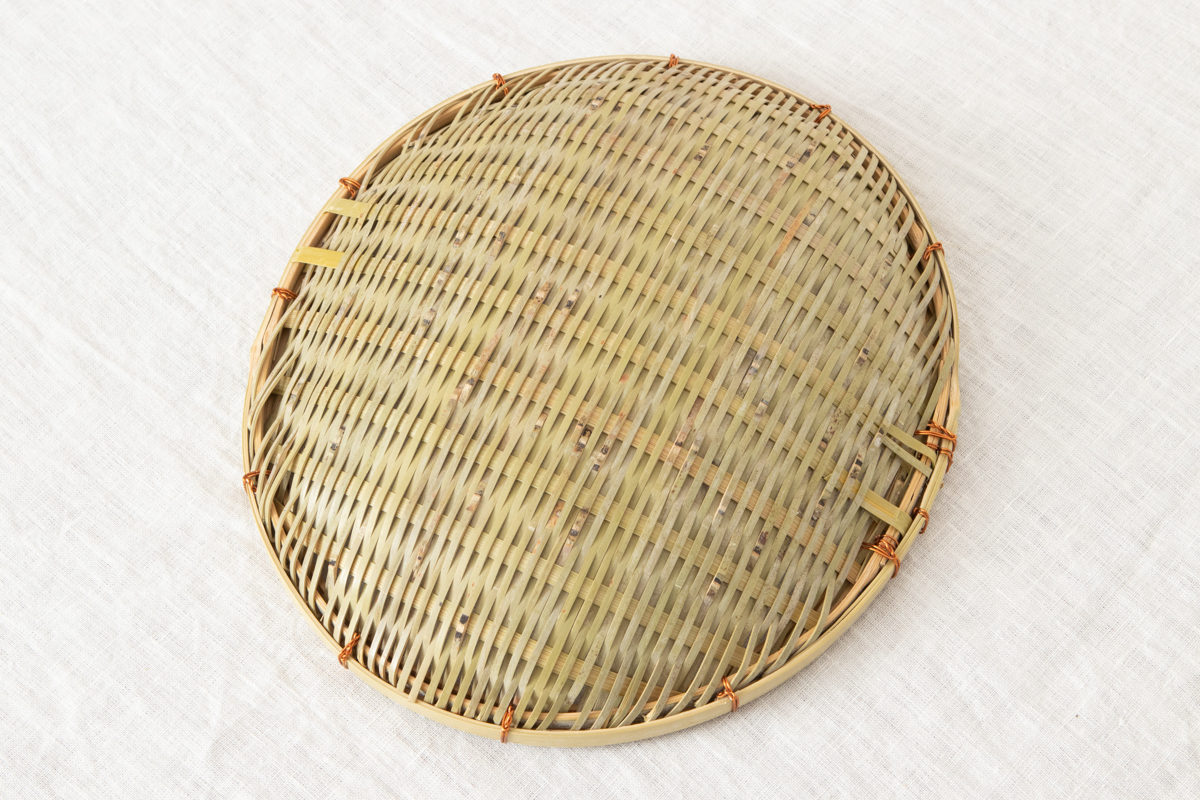

テーブルに置いて、パンやおにぎり、麺類などを載せてお皿のように使える楕円形のざるです。

小、中、大と3サイズあります。

材料の淡竹(はちく)は真竹よりも節が低く、縦割りしやすい上に粘りもあるため、

長く細いひごを作り、ひごを端で折り返したりする「ざる」を作る地域では、

よくこの淡竹を使用しています。

富山県のそうけ作りや佐渡の盆ざる作りにもこの淡竹が使われます。

その淡竹を使って「ざる目編み」とも呼ばれる、縦ひごと横ひごの規則的な編み方で仕上げられています。

裏返すと、少し白っぽいのが特徴の淡竹表皮が見られます。

比較的肉厚に材料をとるのが、この職人ならではです。ざるの底を編んでいる横のひご(この写真では縦に走っているひご)は、竹の内側でささくれが出やすいにもかかわらず、年季の入った手作業での、丁寧な面取りが施されています。手と足でナタを抑え、一本一本手応えを確かめながらひごを引いているため、ひごの精度は高く、ほぼエラーがありません。

また、縦のひごは逆に青みのある竹の表皮側を内側に見えるよう使用し、色のコントラストが出るようにしています。

淡竹はもともと色が薄いので、細かい部分ではありますが、職人さんと相談し、このようにしています。

縁は当縁(あてぶち)仕上げといい、編み込んだざるの底部分の端っこを縁用の竹で挟むようにして仕上げています。

その縁がずれないよう、真鍮で釘打ち、銅線で留めています。

銅線の端は裏側でしっかりと内側へしまい込まれています。編んでいるひごも縁に織り込まれているのがわかります。

業務用の頑強なざるを作っている職人さん仕様の、この大きさのざるには十分すぎるほど、とても丈夫な仕上げとなっています。完成度にはいつも舌を巻いています。

それでは、3サイズを順番にご紹介します。

こちらは小サイズです。麺類ですとおよそ100gの量を載せるのにちょうど良いです。

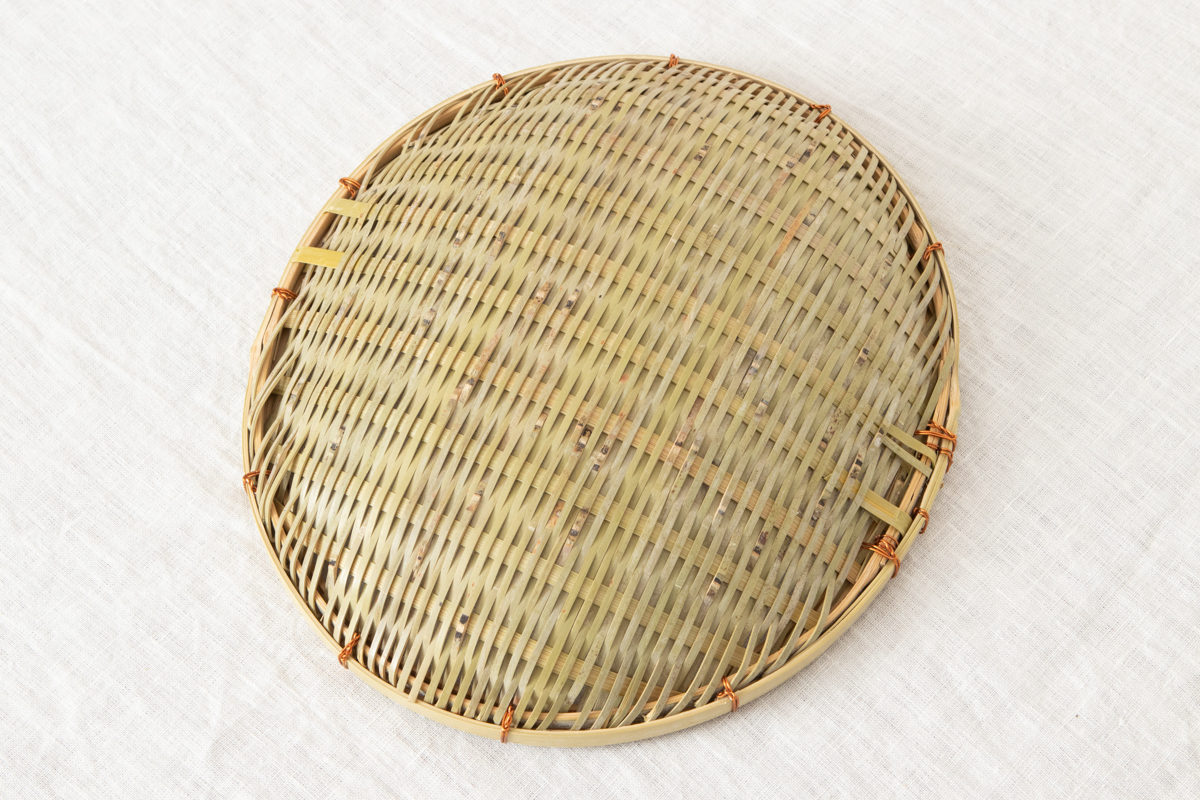

こちらは中サイズ。麺類で言うと、150g~200gくらいを載せるのにちょうど良いです。

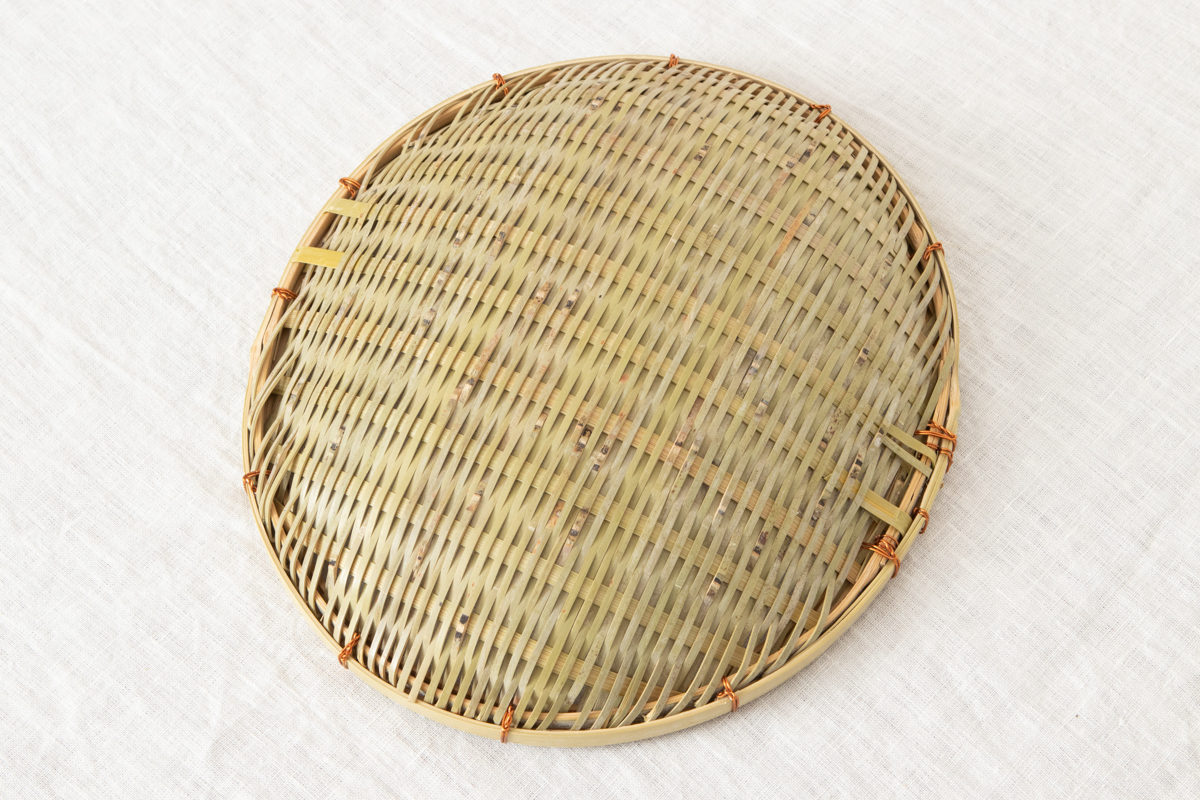

こちらは大サイズ。麺類ですと200g~300gを載せるのにちょうど良いです。

このざるは「パンを載せるためのざる」として、職人さんと相談し作っていただいたものです。

食パンのトースト、バゲット、サンドイッチやベーグルなど載せるのにぴったりです。

パンを温めても、ざるの編み目から蒸気が逃げ、パンの底が蒸れにくくなります。

大サイズ/そば100gをのせて

ほかにも、そば、素麺、うどん、中華麺などの麺類や

おにぎり、巻き寿司などごはんもの、天ぷらやポテトフライ、から揚げなどの揚げ物にも、

または、鍋の具材を置いておく盛り皿としてなど、食卓で大活躍してくれます。

油汚れが付いているのでなければ、洗剤をつける必要はありません。

使い終わったら、たわしでシャカシャカと水洗いし

振ったり裏面を軽くたたくなどして、よく水を切り

風通しのよいところでよく乾かしてください。

使い始めると、竹ざるの気持ち良さに引き込まれることと思います。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

___竹ざる一筋。昔ながらの強さを、日々の手もとに___

かつて、竹のざるは飲食店の厨房や学校給食の現場で当たり前のように使われていました。

野菜の水を切り、麺を洗い、炊飯の下ごしらえに欠かせない「亀の甲ざる」と呼ばれる丸ざるです。

また、おそば屋さんでは、ゆでたそばを釜からあげて水でしめるための「そばあげざる」も、昔から多くつかわれてきました。

その軽さと水切れのよさで、プロの手際のよい調理を支え、業務の現場で欠かせない存在でした。

今ではその多くがプラスチックや金属製に置き換えられ、竹のざるを目にする機会は少なくなりました。

そんな中で、今もなお、当時の頑丈な業務用ざるを作り続けている職人が、愛知にいます。

彼は一貫して“ざる”だけを作り続けてきた、現代において全国でも稀な存在です。

かごは作らず、ただひたすらに、実用のための道具としてのざるを編み続けられてきました。

機械を使わず、一本一本のひごをナタと手で仕立て、がっちりと編み上げられたざるは、力強く、それでいて美しい。

水切れのよさや耐久性を備え、使うたびに手になじみ、暮らしの中に溶け込んでいきます。

先代の頃から長くお付き合いのあるこの職人は、すでにご高齢。

それでもなお、ざるを編む際の手と足、そしてナタの動きがまるで一体化しているような姿は、

まさに、「熟練のしごと」。

丈夫で、そして手の届く価格を守り続けるその仕事には、

「お客様に長くつかってもらいたい」という思いが伝わってくるように感じます。

テーブルに置いて、パンやおにぎり、麺類などを載せてお皿のように使える楕円形のざるです。

小、中、大と3サイズあります。

材料の淡竹(はちく)は真竹よりも節が低く、縦割りしやすい上に粘りもあるため、

長く細いひごを作り、ひごを端で折り返したりする「ざる」を作る地域では、

よくこの淡竹を使用しています。

富山県のそうけ作りや佐渡の盆ざる作りにもこの淡竹が使われます。

淡竹はもともと色が薄いので、細かい部分ではありますが、職人さんと相談し、このようにしています。

それでは、3サイズを順番にご紹介します。

このざるは「パンを載せるためのざる」として、職人さんと相談し作っていただいたものです。

食パンのトースト、バゲット、サンドイッチやベーグルなど載せるのにぴったりです。

パンを温めても、ざるの編み目から蒸気が逃げ、パンの底が蒸れにくくなります。

ほかにも、そば、素麺、うどん、中華麺などの麺類や

おにぎり、巻き寿司などごはんもの、天ぷらやポテトフライ、から揚げなどの揚げ物にも、

または、鍋の具材を置いておく盛り皿としてなど、食卓で大活躍してくれます。

油汚れが付いているのでなければ、洗剤をつける必要はありません。

使い終わったら、たわしでシャカシャカと水洗いし

振ったり裏面を軽くたたくなどして、よく水を切り

風通しのよいところでよく乾かしてください。

使い始めると、竹ざるの気持ち良さに引き込まれることと思います。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

___竹ざる一筋。昔ながらの強さを、日々の手もとに___

かつて、竹のざるは飲食店の厨房や学校給食の現場で当たり前のように使われていました。

野菜の水を切り、麺を洗い、炊飯の下ごしらえに欠かせない「亀の甲ざる」と呼ばれる丸ざるです。

また、おそば屋さんでは、ゆでたそばを釜からあげて水でしめるための「そばあげざる」も、昔から多くつかわれてきました。

その軽さと水切れのよさで、プロの手際のよい調理を支え、業務の現場で欠かせない存在でした。

今ではその多くがプラスチックや金属製に置き換えられ、竹のざるを目にする機会は少なくなりました。

そんな中で、今もなお、当時の頑丈な業務用ざるを作り続けている職人が、愛知にいます。

彼は一貫して“ざる”だけを作り続けてきた、現代において全国でも稀な存在です。

かごは作らず、ただひたすらに、実用のための道具としてのざるを編み続けられてきました。

機械を使わず、一本一本のひごをナタと手で仕立て、がっちりと編み上げられたざるは、力強く、それでいて美しい。

水切れのよさや耐久性を備え、使うたびに手になじみ、暮らしの中に溶け込んでいきます。

先代の頃から長くお付き合いのあるこの職人は、すでにご高齢。

それでもなお、ざるを編む際の手と足、そしてナタの動きがまるで一体化しているような姿は、

まさに、「熟練のしごと」。

丈夫で、そして手の届く価格を守り続けるその仕事には、

「お客様に長くつかってもらいたい」という思いが伝わってくるように感じます。

テーブルに置いて、パンやおにぎり、麺類などを載せてお皿のように使える楕円形のざるです。

小、中、大と3サイズあります。

材料の淡竹(はちく)は真竹よりも節が低く、縦割りしやすい上に粘りもあるため、

長く細いひごを作り、ひごを端で折り返したりする「ざる」を作る地域では、

よくこの淡竹を使用しています。

富山県のそうけ作りや佐渡の盆ざる作りにもこの淡竹が使われます。

その淡竹を使って「ざる目編み」とも呼ばれる、縦ひごと横ひごの規則的な編み方で仕上げられています。

裏返すと、少し白っぽいのが特徴の淡竹表皮が見られます。

比較的肉厚に材料をとるのが、この職人ならではです。ざるの底を編んでいる横のひご(この写真では縦に走っているひご)は、竹の内側でささくれが出やすいにもかかわらず、年季の入った手作業での、丁寧な面取りが施されています。手と足でナタを抑え、一本一本手応えを確かめながらひごを引いているため、ひごの精度は高く、ほぼエラーがありません。

また、縦のひごは逆に青みのある竹の表皮側を内側に見えるよう使用し、色のコントラストが出るようにしています。

淡竹はもともと色が薄いので、細かい部分ではありますが、職人さんと相談し、このようにしています。

縁は当縁(あてぶち)仕上げといい、編み込んだざるの底部分の端っこを縁用の竹で挟むようにして仕上げています。

その縁がずれないよう、真鍮で釘打ち、銅線で留めています。

銅線の端は裏側でしっかりと内側へしまい込まれています。編んでいるひごも縁に織り込まれているのがわかります。

業務用の頑強なざるを作っている職人さん仕様の、この大きさのざるには十分すぎるほど、とても丈夫な仕上げとなっています。完成度にはいつも舌を巻いています。

それでは、3サイズを順番にご紹介します。

こちらは小サイズです。麺類ですとおよそ100gの量を載せるのにちょうど良いです。

こちらは中サイズ。麺類で言うと、150g~200gくらいを載せるのにちょうど良いです。

こちらは大サイズ。麺類ですと200g~300gを載せるのにちょうど良いです。

このざるは「パンを載せるためのざる」として、職人さんと相談し作っていただいたものです。

食パンのトースト、バゲット、サンドイッチやベーグルなど載せるのにぴったりです。

パンを温めても、ざるの編み目から蒸気が逃げ、パンの底が蒸れにくくなります。

大サイズ/そば100gをのせて

ほかにも、そば、素麺、うどん、中華麺などの麺類や

おにぎり、巻き寿司などごはんもの、天ぷらやポテトフライ、から揚げなどの揚げ物にも、

または、鍋の具材を置いておく盛り皿としてなど、食卓で大活躍してくれます。

油汚れが付いているのでなければ、洗剤をつける必要はありません。

使い終わったら、たわしでシャカシャカと水洗いし

振ったり裏面を軽くたたくなどして、よく水を切り

風通しのよいところでよく乾かしてください。

使い始めると、竹ざるの気持ち良さに引き込まれることと思います。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

___竹ざる一筋。昔ながらの強さを、日々の手もとに___

かつて、竹のざるは飲食店の厨房や学校給食の現場で当たり前のように使われていました。

野菜の水を切り、麺を洗い、炊飯の下ごしらえに欠かせない「亀の甲ざる」と呼ばれる丸ざるです。

また、おそば屋さんでは、ゆでたそばを釜からあげて水でしめるための「そばあげざる」も、昔から多くつかわれてきました。

その軽さと水切れのよさで、プロの手際のよい調理を支え、業務の現場で欠かせない存在でした。

今ではその多くがプラスチックや金属製に置き換えられ、竹のざるを目にする機会は少なくなりました。

そんな中で、今もなお、当時の頑丈な業務用ざるを作り続けている職人が、愛知にいます。

彼は一貫して“ざる”だけを作り続けてきた、現代において全国でも稀な存在です。

かごは作らず、ただひたすらに、実用のための道具としてのざるを編み続けられてきました。

機械を使わず、一本一本のひごをナタと手で仕立て、がっちりと編み上げられたざるは、力強く、それでいて美しい。

水切れのよさや耐久性を備え、使うたびに手になじみ、暮らしの中に溶け込んでいきます。

先代の頃から長くお付き合いのあるこの職人は、すでにご高齢。

それでもなお、ざるを編む際の手と足、そしてナタの動きがまるで一体化しているような姿は、

まさに、「熟練のしごと」。

丈夫で、そして手の届く価格を守り続けるその仕事には、

「お客様に長くつかってもらいたい」という思いが伝わってくるように感じます。