720901 秋田県/イタヤカエデ 四ツ目蓋つきかご(15cm角・小文庫・B5・A4) 4サイズ

こちらのページではイタヤカエデを使って作られた蓋付きかご、4サイズをご紹介します。

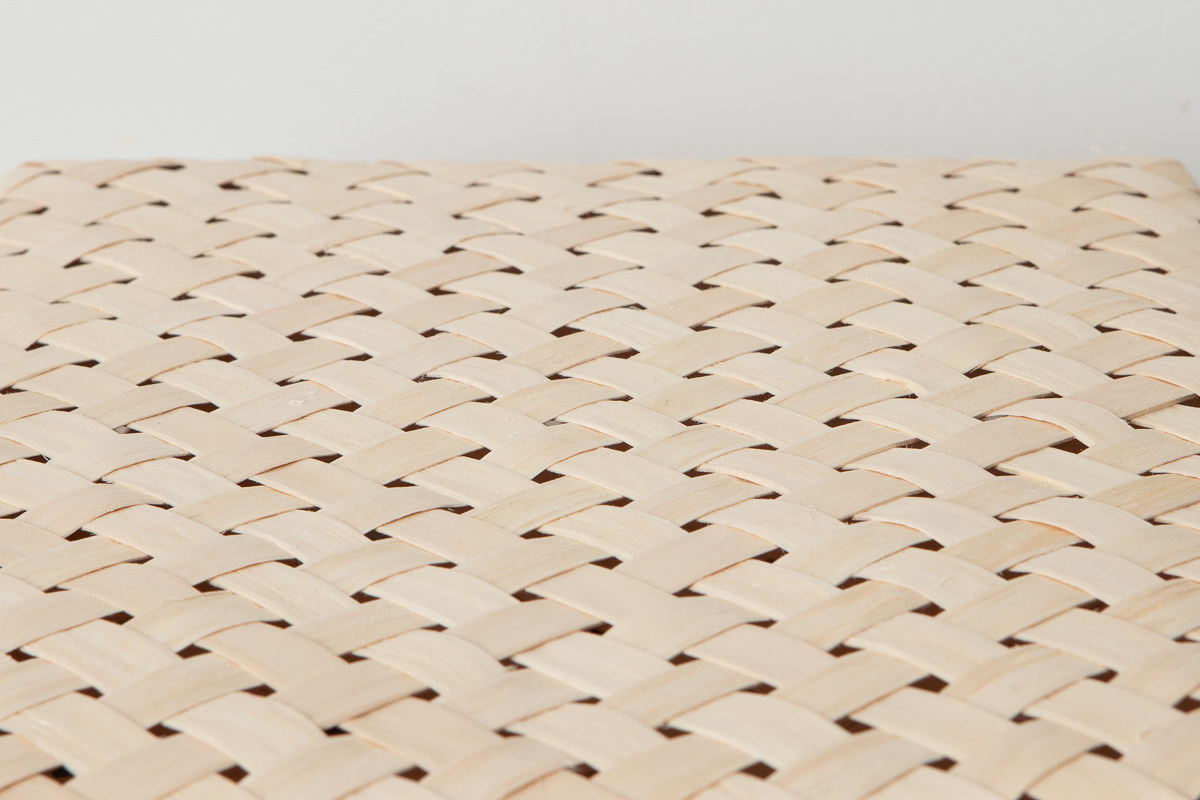

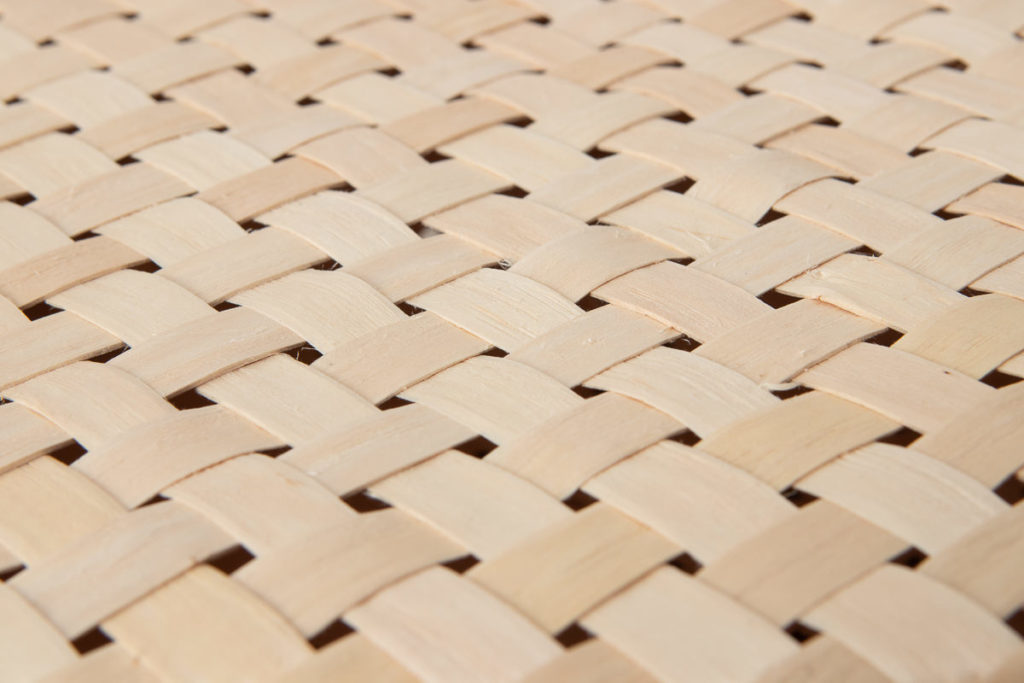

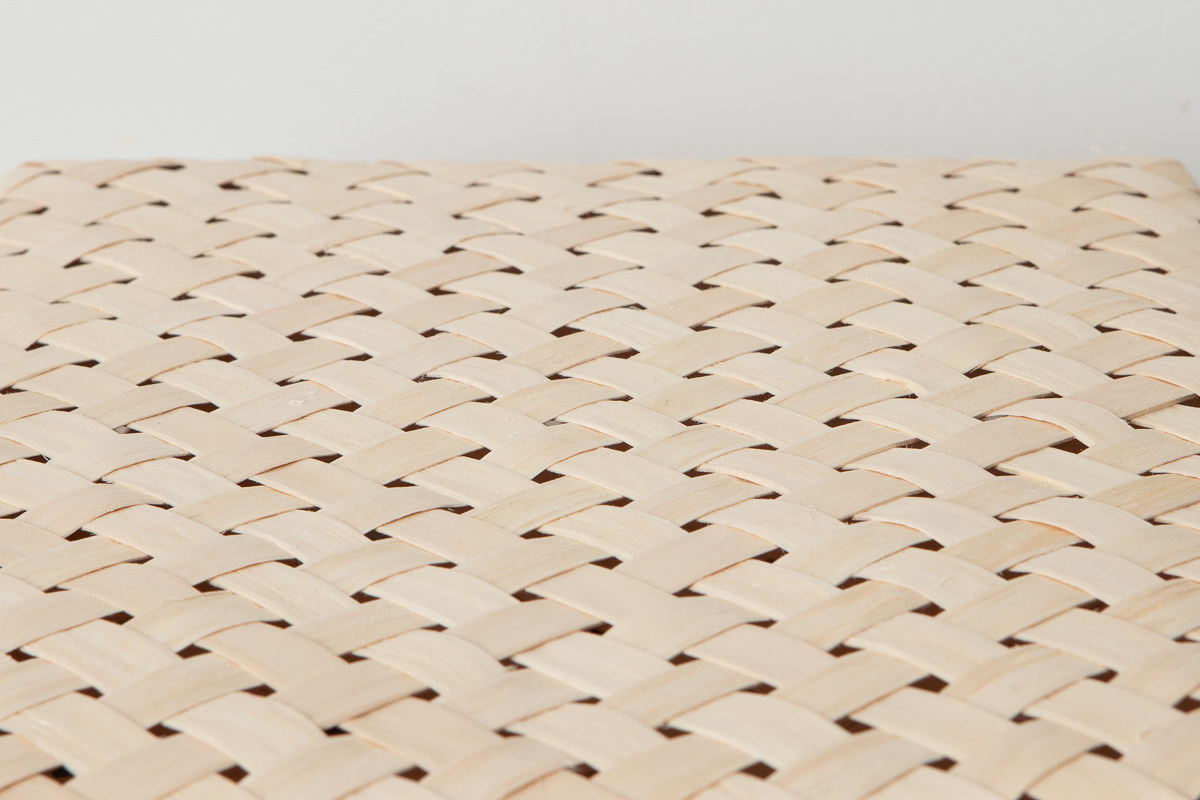

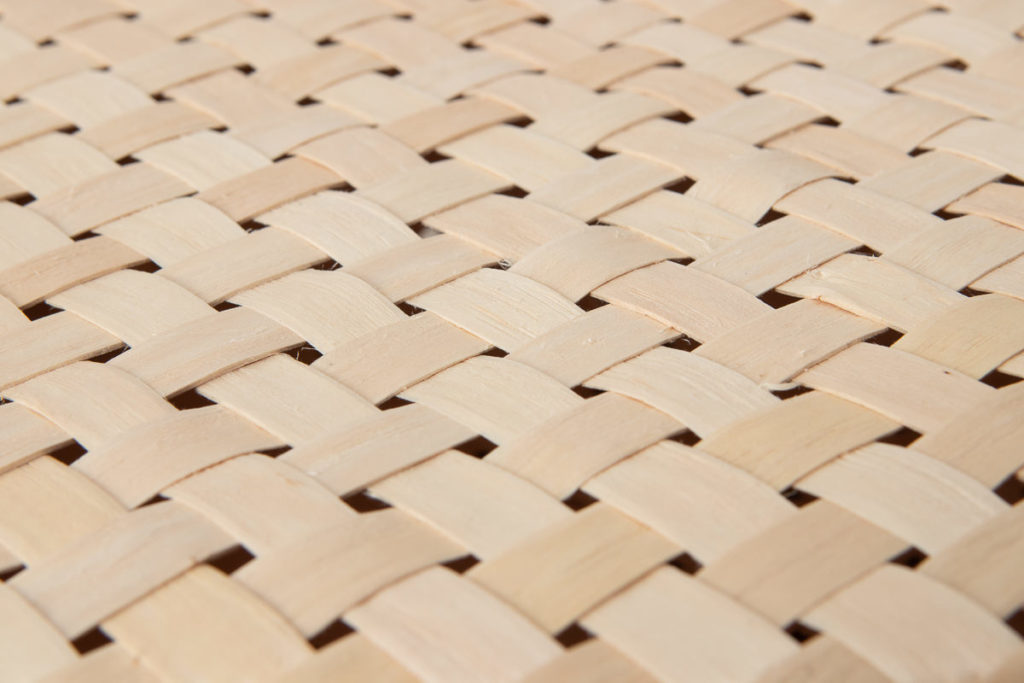

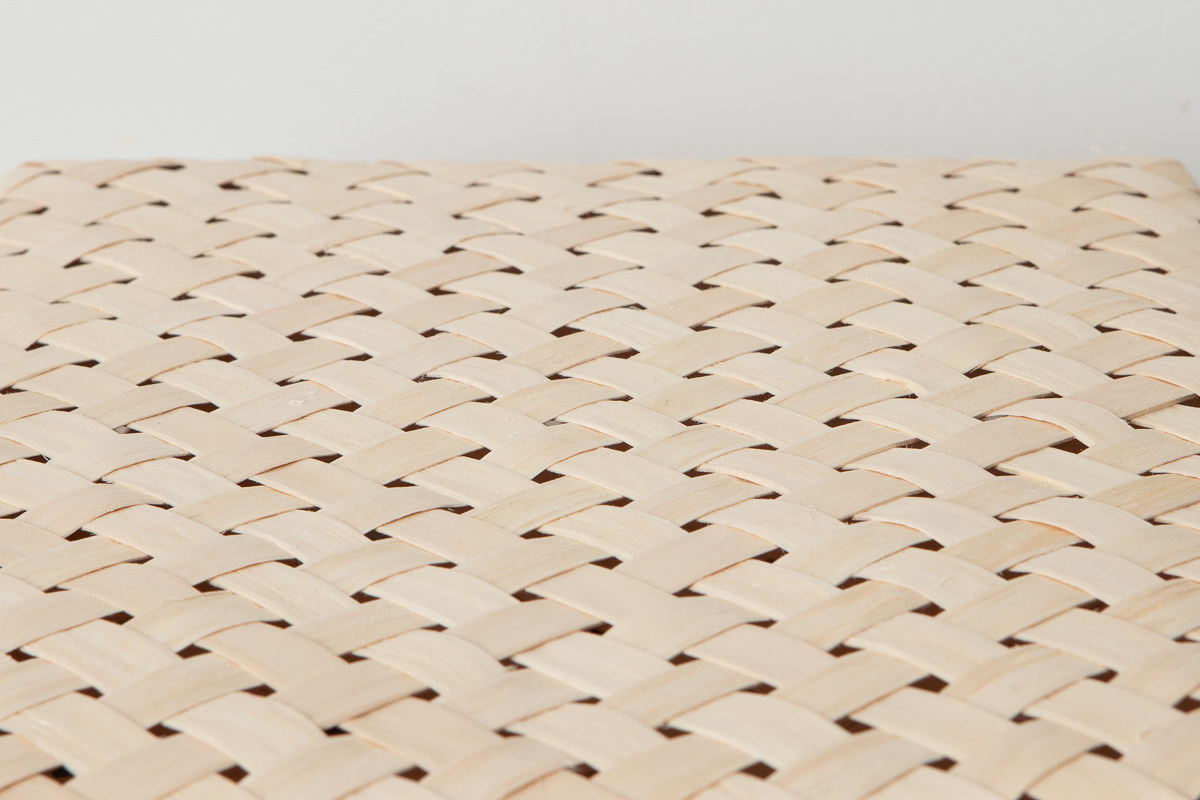

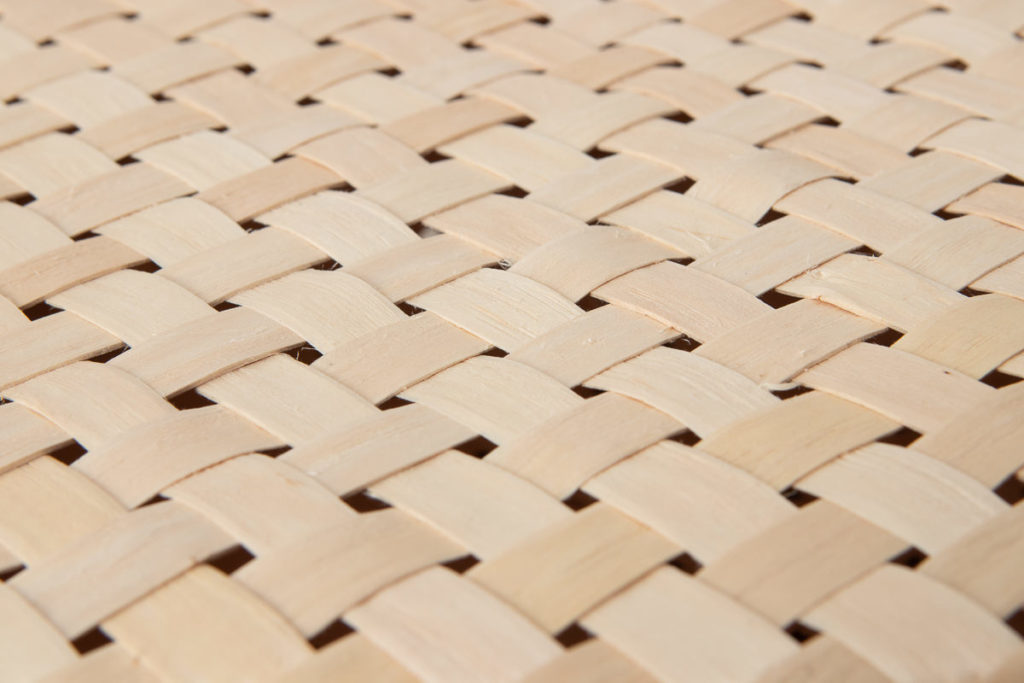

かご全体は、四つ目編みという、小さな菱形のすき間を作るような編み方で作られています。

縁はテープ状にしたイタヤカエデをぐるりと回した後、それを同じくイタヤカエデでかがって留めています。

どのサイズもおなじ縁作りです。

ひごの規則的な連なりは美しく、爽やかな白はどのようなシーンにも合います。

また、よく見ると一本一本のひごに色の濃淡があり、そのグラデーションはかごに深みを持たせているように思います。

このような蓋つきのかごは、身のかごと蓋になるかごの寸法を微妙にずらして作りますが、ちょうどよい具合に合わせるのには高度な技術を必要とします。

微妙にサイズの違うかごを二つ作り、かつその二つがぴたりと収まらなくてなりません。

それでは、各サイズを順番にご紹介します。

こちらは一番小さい「15cm角」サイズです。

小物入れや、お弁当箱としても重宝します。

こちらは二番目に大きい「小文庫」サイズです。

小文庫サイズはイタヤカエデに限らず、竹細工においても定番のサイズです。

お弁当箱としてはもちろん、文房具やノートなどをまとめたり、薬箱としても。それをそのまま棚に収納するにもちょうど良いサイズです。

こちらは茶葉や茶こしなどのティーセットを入れています。

こちらは「B5」サイズです。

B5用紙がぴったり入ります。※B5用のファイルを入れるには、少し角が折れ曲がります。

こちらは「A4」サイズです。

A4用紙がぴったり入ります。※A4用のファイルを入れるには、少し角が折れ曲がります。

どのサイズも、お弁当箱としてお使いいただけます。

おにぎりなら、直に入れてもいいですし、

少し水分や油分が出るサンドウィッチやおかず、果物などは

オイルペーパーやクッキングシートを内側に敷くと、

かごに汚れがつきにくくなります。

お弁当箱としてお使いになったあとは、

食材のかすが付いていれば、乾いたタワシでブラッシングをして、

よごれやホコリを取り除いて、よく乾燥させた上で、風通しのよいところで保管してください。

よごれが特に気になるときは、タワシを使ってシャカシャカと水洗いして

水気をよく拭き取り、乾かしてから風通しのいいところに置いておきます。

油が付着したときには、中性洗剤もお使いいただけます。

(油汚れでなければ、水洗いで十分です。)

お弁当かごのほかにも、大切なもの、ホコリを避けたいものを保管するのに役立ちます。

たとえば、小鉢や湯呑み、カップなど器の整理に。

また、お茶の道具入れ、趣味や仕事の道具入れとしても。

こちらの蓋付きかごは底面の補強がないため、

お弁当や器のように重いものを入れたときには、

必ずかごの底を手で支えるようにして持つか、大判のハンカチや風呂敷で全体を包んでから、お持ちください。

ときとして、蓋は、かごとしても活躍します。

隣同士に置いて、2つのかごとして使うのもまた便利です。

イタヤカエデ細工は、どのような空間にもスッと馴染むさわやかな白さ、

そして丁寧なひご取りと面取りで、木材とは思えないほどの柔らかい手触りが特徴です。

かるくて丈夫なのも嬉しいところ。

時とともに、ゆるやかに飴色に移り変わっていくのもまた楽しみです。

自然の素材で作られた細工では、ありそうでなかなかない、蓋付きの四角いかご。

実用的なのはもちろんですが、置いておくだけで空間のアクセントにもなる

滋味のあるかごの風合いも魅力です。

寸法をよくご覧いただき、お好みのサイズをお選びください。

___秋田県で続くイタヤカエデ細工___

秋田県中部の秋田市、大仙市、仙北市のエリアを中心に

200年ほど前から農閑期における農家の副業として、

イタヤカエデを使用した細工が作られていました。

イタヤカエデは楓(かえで)の一種ですが、

雨宿りができるくらいに、葉がよく繁り、板でふいた屋根の様子から

その名「板屋楓」がついたと言われています。

北海道と秋田県に多く生息しているため、豊富に材料が近くにあったことや、

近くの行商が集まる大曲や横手での「市(いち)」における需要があったため、

イタヤカエデ細工をする人がたくさんいて、そこでは物々交換をしていたこともあったとのこと。

秋田県仙北市では、最盛期には40軒近くもイタヤカエデ細工に従事する世帯がありました。

その時代はほとんどの世帯が農家で使う「箕(み)」を製作していたとのことです。

秋の雪が降る前に材料を刈り出しておき、

必要分以外は雪の中に保管するなどしてその独特の白色を保つようにしておきます。

丸太の状態のものを、八つ割りほどの荒割から始まり、

機械も途中で入れはしますが、大半は手作業でのひご取りをします。

薄くテープ状にし、1mm程度の厚さにまで材料を作っていきます。

山に入り、木を切ってくれる人も、大変少なくなり、

今や貴重な材料を使っての細工となっています。

こちらのページではイタヤカエデを使って作られた蓋付きかご、4サイズをご紹介します。

それでは、各サイズを順番にご紹介します。

どのサイズも、お弁当箱としてお使いいただけます。

おにぎりなら、直に入れてもいいですし、

少し水分や油分が出るサンドウィッチやおかず、果物などは

オイルペーパーやクッキングシートを内側に敷くと、

かごに汚れがつきにくくなります。

お弁当箱としてお使いになったあとは、

食材のかすが付いていれば、乾いたタワシでブラッシングをして、

よごれやホコリを取り除いて、よく乾燥させた上で、風通しのよいところで保管してください。

よごれが特に気になるときは、タワシを使ってシャカシャカと水洗いして

水気をよく拭き取り、乾かしてから風通しのいいところに置いておきます。

油が付着したときには、中性洗剤もお使いいただけます。

(油汚れでなければ、水洗いで十分です。)

お弁当かごのほかにも、大切なもの、ホコリを避けたいものを保管するのに役立ちます。

たとえば、小鉢や湯呑み、カップなど器の整理に。

また、お茶の道具入れ、趣味や仕事の道具入れとしても。

こちらの蓋付きかごは底面の補強がないため、

お弁当や器のように重いものを入れたときには、

必ずかごの底を手で支えるようにして持つか、大判のハンカチや風呂敷で全体を包んでから、お持ちください。

ときとして、蓋は、かごとしても活躍します。

隣同士に置いて、2つのかごとして使うのもまた便利です。

イタヤカエデ細工は、どのような空間にもスッと馴染むさわやかな白さ、

そして丁寧なひご取りと面取りで、木材とは思えないほどの柔らかい手触りが特徴です。

かるくて丈夫なのも嬉しいところ。

時とともに、ゆるやかに飴色に移り変わっていくのもまた楽しみです。

自然の素材で作られた細工では、ありそうでなかなかない、蓋付きの四角いかご。

実用的なのはもちろんですが、置いておくだけで空間のアクセントにもなる

滋味のあるかごの風合いも魅力です。

寸法をよくご覧いただき、お好みのサイズをお選びください。

___秋田県で続くイタヤカエデ細工___

秋田県中部の秋田市、大仙市、仙北市のエリアを中心に

200年ほど前から農閑期における農家の副業として、

イタヤカエデを使用した細工が作られていました。

イタヤカエデは楓(かえで)の一種ですが、

雨宿りができるくらいに、葉がよく繁り、板でふいた屋根の様子から

その名「板屋楓」がついたと言われています。

北海道と秋田県に多く生息しているため、豊富に材料が近くにあったことや、

近くの行商が集まる大曲や横手での「市(いち)」における需要があったため、

イタヤカエデ細工をする人がたくさんいて、そこでは物々交換をしていたこともあったとのこと。

秋田県仙北市では、最盛期には40軒近くもイタヤカエデ細工に従事する世帯がありました。

その時代はほとんどの世帯が農家で使う「箕(み)」を製作していたとのことです。

秋の雪が降る前に材料を刈り出しておき、

必要分以外は雪の中に保管するなどしてその独特の白色を保つようにしておきます。

丸太の状態のものを、八つ割りほどの荒割から始まり、

機械も途中で入れはしますが、大半は手作業でのひご取りをします。

薄くテープ状にし、1mm程度の厚さにまで材料を作っていきます。

山に入り、木を切ってくれる人も、大変少なくなり、

今や貴重な材料を使っての細工となっています。

こちらのページではイタヤカエデを使って作られた蓋付きかご、4サイズをご紹介します。

かご全体は、四つ目編みという、小さな菱形のすき間を作るような編み方で作られています。

縁はテープ状にしたイタヤカエデをぐるりと回した後、それを同じくイタヤカエデでかがって留めています。

どのサイズもおなじ縁作りです。

ひごの規則的な連なりは美しく、爽やかな白はどのようなシーンにも合います。

また、よく見ると一本一本のひごに色の濃淡があり、そのグラデーションはかごに深みを持たせているように思います。

このような蓋つきのかごは、身のかごと蓋になるかごの寸法を微妙にずらして作りますが、ちょうどよい具合に合わせるのには高度な技術を必要とします。

微妙にサイズの違うかごを二つ作り、かつその二つがぴたりと収まらなくてなりません。

それでは、各サイズを順番にご紹介します。

こちらは一番小さい「15cm角」サイズです。

小物入れや、お弁当箱としても重宝します。

こちらは二番目に大きい「小文庫」サイズです。

小文庫サイズはイタヤカエデに限らず、竹細工においても定番のサイズです。

お弁当箱としてはもちろん、文房具やノートなどをまとめたり、薬箱としても。それをそのまま棚に収納するにもちょうど良いサイズです。

こちらは茶葉や茶こしなどのティーセットを入れています。

こちらは「B5」サイズです。

B5用紙がぴったり入ります。※B5用のファイルを入れるには、少し角が折れ曲がります。

こちらは「A4」サイズです。

A4用紙がぴったり入ります。※A4用のファイルを入れるには、少し角が折れ曲がります。

どのサイズも、お弁当箱としてお使いいただけます。

おにぎりなら、直に入れてもいいですし、

少し水分や油分が出るサンドウィッチやおかず、果物などは

オイルペーパーやクッキングシートを内側に敷くと、

かごに汚れがつきにくくなります。

お弁当箱としてお使いになったあとは、

食材のかすが付いていれば、乾いたタワシでブラッシングをして、

よごれやホコリを取り除いて、よく乾燥させた上で、風通しのよいところで保管してください。

よごれが特に気になるときは、タワシを使ってシャカシャカと水洗いして

水気をよく拭き取り、乾かしてから風通しのいいところに置いておきます。

油が付着したときには、中性洗剤もお使いいただけます。

(油汚れでなければ、水洗いで十分です。)

お弁当かごのほかにも、大切なもの、ホコリを避けたいものを保管するのに役立ちます。

たとえば、小鉢や湯呑み、カップなど器の整理に。

また、お茶の道具入れ、趣味や仕事の道具入れとしても。

こちらの蓋付きかごは底面の補強がないため、

お弁当や器のように重いものを入れたときには、

必ずかごの底を手で支えるようにして持つか、大判のハンカチや風呂敷で全体を包んでから、お持ちください。

ときとして、蓋は、かごとしても活躍します。

隣同士に置いて、2つのかごとして使うのもまた便利です。

イタヤカエデ細工は、どのような空間にもスッと馴染むさわやかな白さ、

そして丁寧なひご取りと面取りで、木材とは思えないほどの柔らかい手触りが特徴です。

かるくて丈夫なのも嬉しいところ。

時とともに、ゆるやかに飴色に移り変わっていくのもまた楽しみです。

自然の素材で作られた細工では、ありそうでなかなかない、蓋付きの四角いかご。

実用的なのはもちろんですが、置いておくだけで空間のアクセントにもなる

滋味のあるかごの風合いも魅力です。

寸法をよくご覧いただき、お好みのサイズをお選びください。

___秋田県で続くイタヤカエデ細工___

秋田県中部の秋田市、大仙市、仙北市のエリアを中心に

200年ほど前から農閑期における農家の副業として、

イタヤカエデを使用した細工が作られていました。

イタヤカエデは楓(かえで)の一種ですが、

雨宿りができるくらいに、葉がよく繁り、板でふいた屋根の様子から

その名「板屋楓」がついたと言われています。

北海道と秋田県に多く生息しているため、豊富に材料が近くにあったことや、

近くの行商が集まる大曲や横手での「市(いち)」における需要があったため、

イタヤカエデ細工をする人がたくさんいて、そこでは物々交換をしていたこともあったとのこと。

秋田県仙北市では、最盛期には40軒近くもイタヤカエデ細工に従事する世帯がありました。

その時代はほとんどの世帯が農家で使う「箕(み)」を製作していたとのことです。

秋の雪が降る前に材料を刈り出しておき、

必要分以外は雪の中に保管するなどしてその独特の白色を保つようにしておきます。

丸太の状態のものを、八つ割りほどの荒割から始まり、

機械も途中で入れはしますが、大半は手作業でのひご取りをします。

薄くテープ状にし、1mm程度の厚さにまで材料を作っていきます。

山に入り、木を切ってくれる人も、大変少なくなり、

今や貴重な材料を使っての細工となっています。