タイ/ウォーターヒヤシンス ハンドバッグ スクエア 手提げ・ショルダー 2タイプ

こちらは流れのゆるやかな川や池に自生する水草、

ウォーターヒヤシンスで編まれた手提げです。

目の詰まった編み目で角型の手提げ、2タイプをご紹介します。

ほぼ同じ作りですが、底面の作りや編み目の大きさ、

それに持ち手の長さがそれぞれ異なります。

ウォーターヒヤシンスの製品でも、バスケットやかごバッグ、小物入れや鍋敷きなど、作る物や編み方によって作り手(地域)が異なります。

作り手はおおよそ40〜70代の女性が多く、村や集落のグループまたは家族単位でかご細工を営んでいることがほとんどです。

かご作りを専業とされている方が多いですが、農業の傍らにかご細工を営む方々もいらっしゃいます。兼業の方々は農業の収穫時期には製作をとめて、農作業に専念されることもあります。

カチュー細工同様、若い世代の編み手が少ないながらも、

今、改めてタイ国内でも、こうした自然素材製品の良さが見直され、

若い人たちがかごを手に取るようになってきているとのこと。

ウォーターヒヤシンスは、収穫してから天日干しでよく乾かし、燻蒸(くんじょう)処理をします。

燻すことで、素材の水分がとんで材料として安定し、虫が寄りつきにくくなる効果も期待できます。

燻蒸は、作り手により天日干し後に行う場合と、かごを編み上げてから行う場合があります。

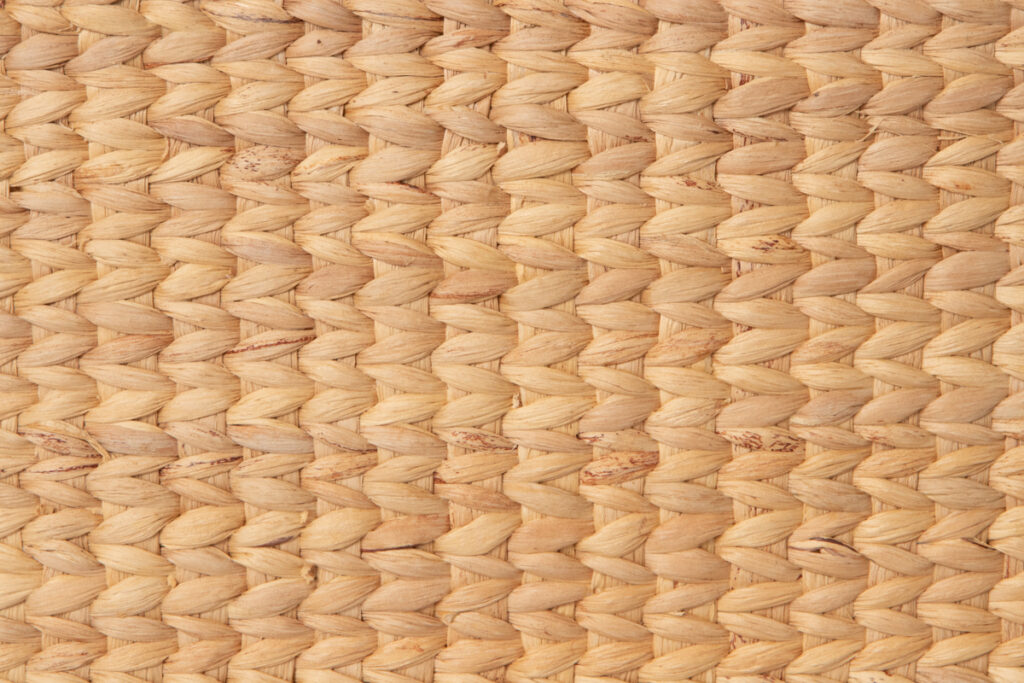

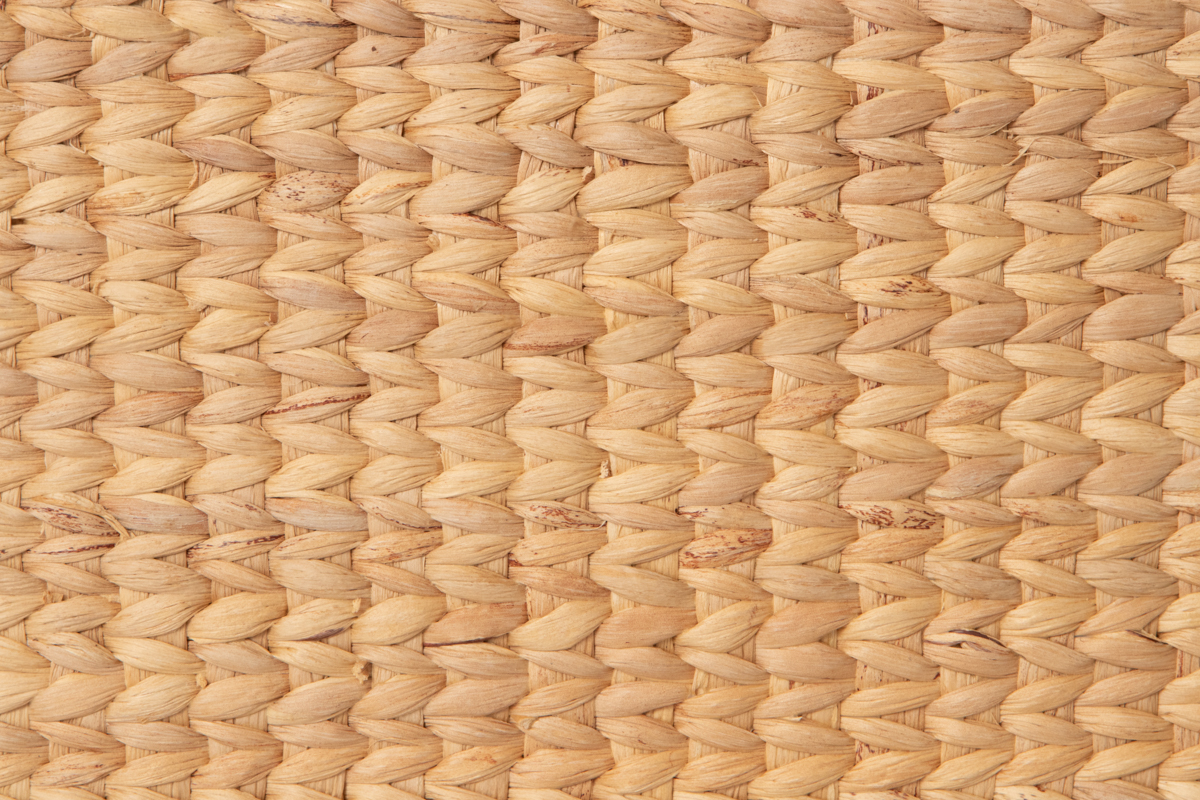

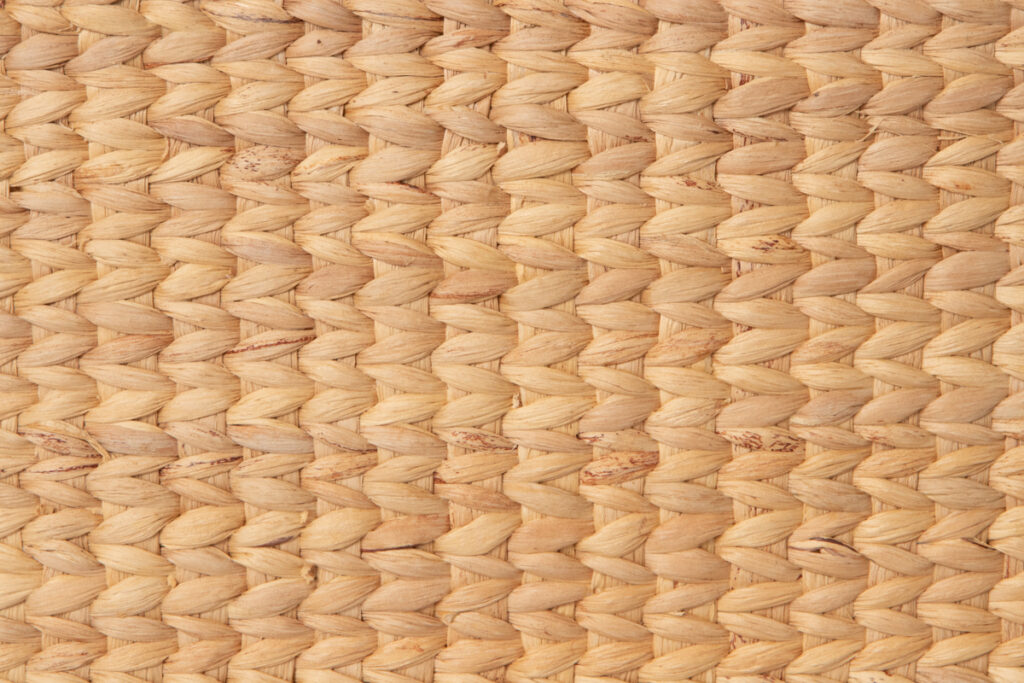

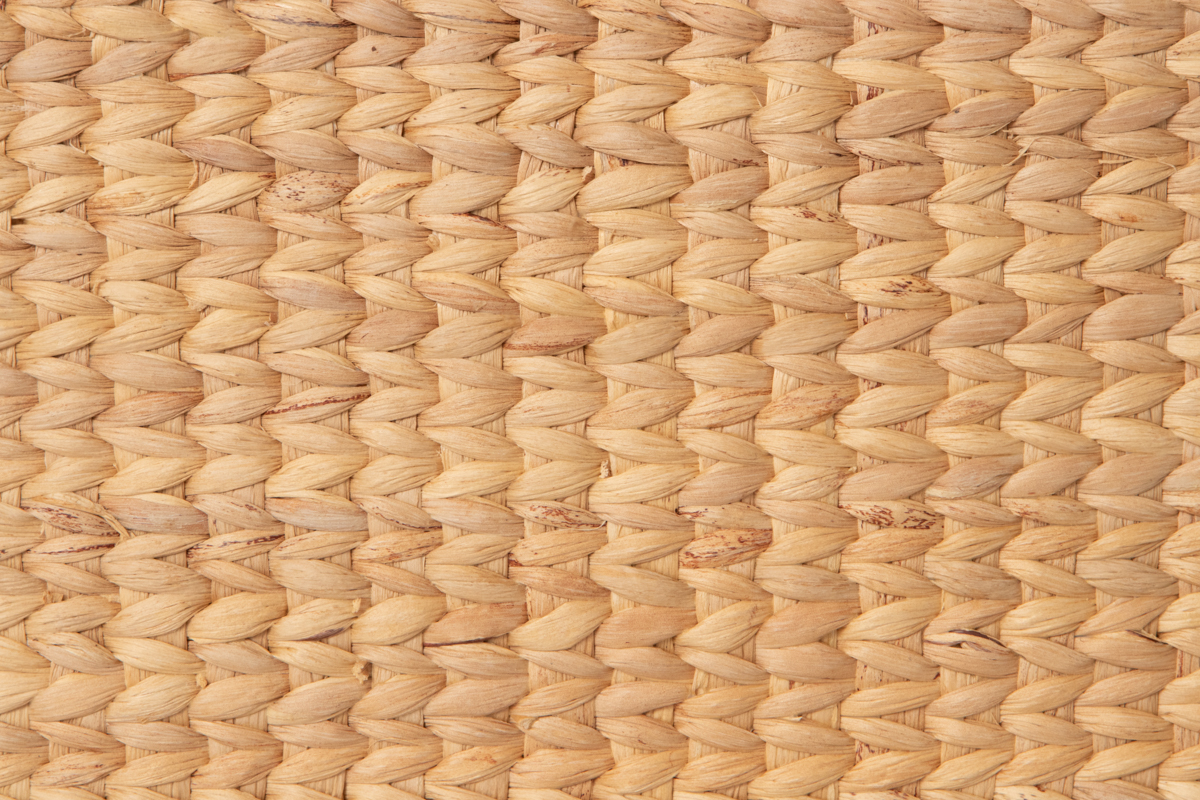

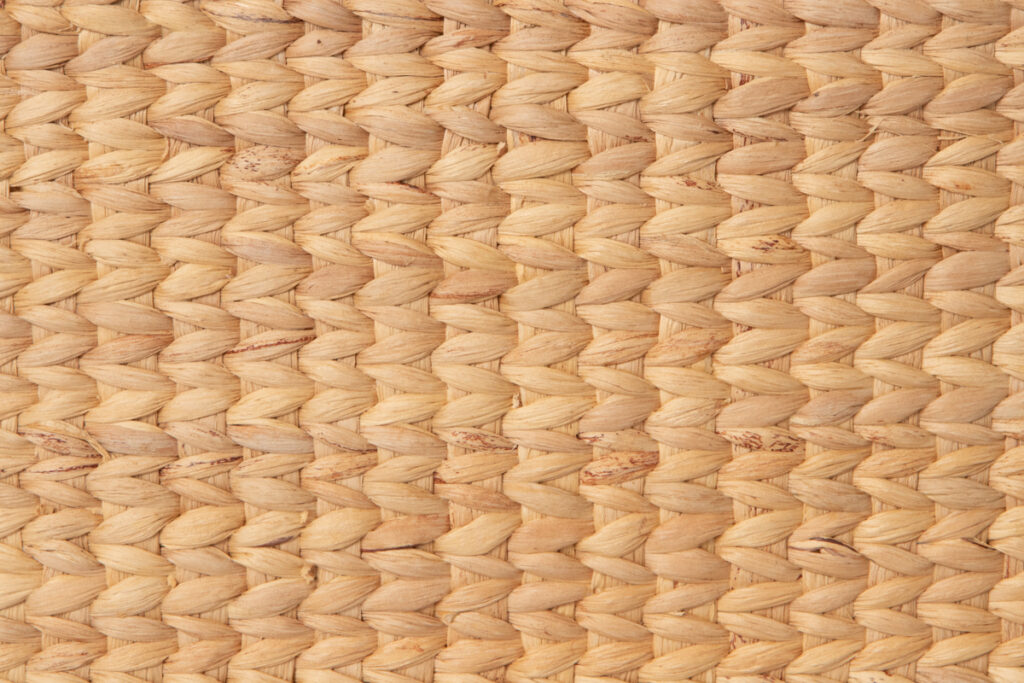

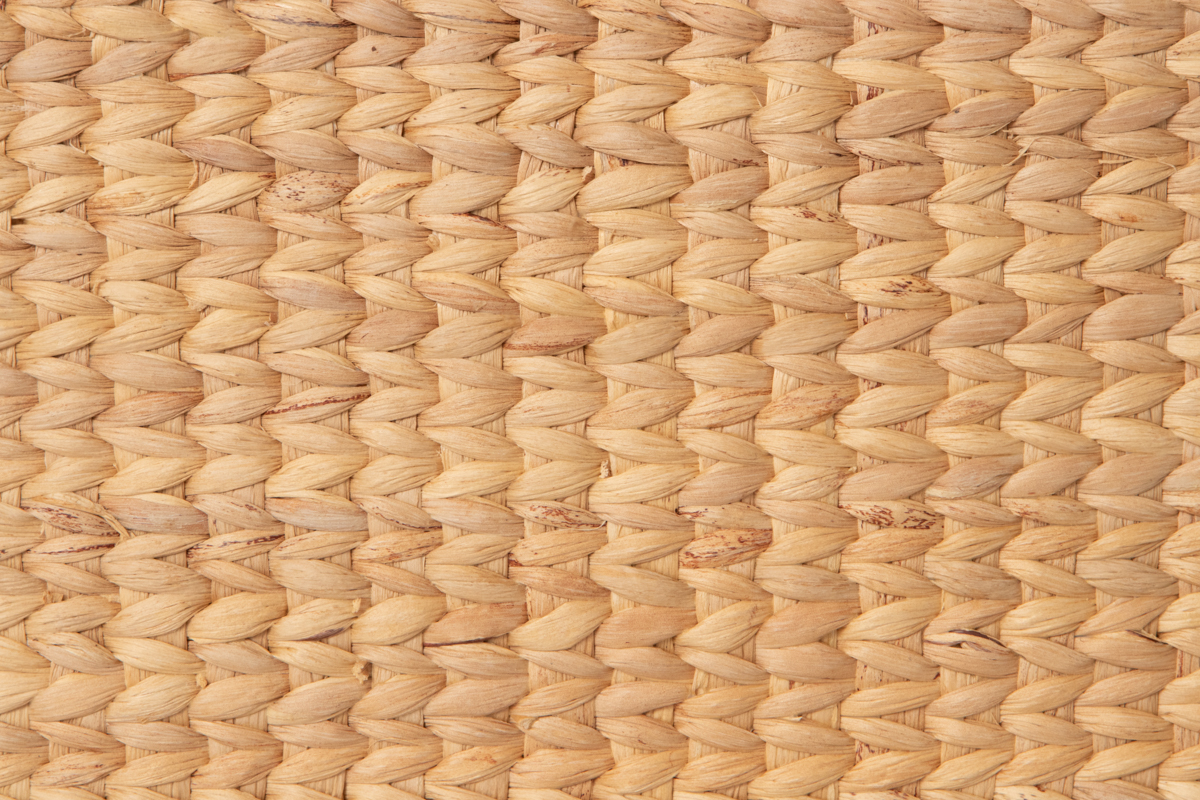

かごの部分は、日本のあけび細工で「松葉編み」といわれる手法に似た編み目です。横ひごが2本に分かれる松の葉のように見えることからその名がついています。

ぴっちりと隙間なく編まれ、丈夫な作りとなっています。

縁の部分です。縦骨として編んでいたひごを最後にねじって紐状にし、編み込んで仕上げています。

かごの内側から見ると、すっきりした縁に見えます。

上から見たところです。四つ編みが施されたしっかりした縁作りです。

持ち手と縁の接続部です。持ち手の縄をかごの編み目に通してあります。

かごの内側から見たところです。持ち手の縄状のものを縛って留めています。

持ち手もウォーターヒヤシンス製です。ひごを編み込むようにして作られています。

どちらもボックスのように、型崩れすることなく、かっちりと固定されています。それではタイプごとにご紹介します。

こちらは「手提げ」タイプです。

かごの内寸は約横幅21cm、奥行き12cm、高さ17cmほど。

財布、鍵、携帯電話、小さめの水筒がちょうど入るような大きさです。

手提げタイプのかご底面は「平織り」仕様となっています。こちらの平織りを立ち上げて、かご側面の縦骨としています。

こちらは「ショルダー」タイプです。

かごの内寸は約横幅29cm、奥行き15cm、高さ18cmほど。

貴重品のほか、ポーチや本、羽織り物なども入れられます。

ショルダータイプのかご底面は、側面と同じく「松葉編み」仕上げとなっています。平織りに比べると、より強固な作りといえます。

ざっくりとした編みに見えますが、ひと目ひと目がしっかりときつく編み込まれているため、

安心してお使いいただけると思います。

ウォーターヒヤシンスは特に湿度に弱い素材のため、

製作の仕上げとして、かご全体に艶消しのニスが塗られています。

ニスを塗ることで表面がコーティングされ、素材が吸湿するのを防ぎます。

保管の際にも、湿気の溜まらない、風通しのよい室内に

置くか吊り下げておくといいかと思います。

床に置いておくよりは棚の高いほうに置いたり、吊り下げたり、

2階建て家屋でしたら、1階よりも2階に置かれるのがおすすめです。

スリムな形と涼しげな編み目が魅力的なウォーターヒヤシンスの手提げ。

ワンピース、Tシャツにデニムスタイルなど、きっと装いを問わず似合います。

ストールや帽子などとの組み合わせを考えるのも楽しそうです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<タイ・ウォーターヒヤシンス細工について>

別名「ホテイアオイ」とも呼ばれるウォーターヒヤシンスは、

湖や沼、池、流れのゆるやかな川などの水面に浮かんで生育する水草です。

タイを含む東南アジア全域で見られる植物で、

それぞれの地域でそのウォーターヒヤシンスを使ったかご細工を見ることができます。

タイでは一年を通して収穫できますが、

1〜4月の乾季よりもそれ以外の時期の方が、より成育のいい草が採れるとのこと。

また、収穫する地域によって草の色(かごの色味)が異なるそうです。

製法は、太さのある茎部分をいろいろな太さに割いて編んでいく方法のほか、

茎を縄状に撚(よ)ってから編んだり、茎を薄く剥いで巻いたり、

圧縮して成形したりする手法などさまざまあり、加工のしやすい素材と言えます。

かごやかごバッグは木の型枠に合わせて、

また鍋敷きやスリッパは手の感覚のみで編み込んでいきます。

こちらでご紹介するものは、農作物の栽培に適した肥沃な大平原があるタイ中央部の、

チャオプラヤー川沿岸、稲作地域の広がるスパンブリー、アントーン、チャイナート各県で作られたものです。

こちらは流れのゆるやかな川や池に自生する水草、

ウォーターヒヤシンスで編まれた手提げです。

目の詰まった編み目で角型の手提げ、2タイプをご紹介します。

ほぼ同じ作りですが、底面の作りや編み目の大きさ、

それに持ち手の長さがそれぞれ異なります。

ウォーターヒヤシンスの製品でも、バスケットやかごバッグ、小物入れや鍋敷きなど、作る物や編み方によって作り手(地域)が異なります。

作り手はおおよそ40〜70代の女性が多く、村や集落のグループまたは家族単位でかご細工を営んでいることがほとんどです。

かご作りを専業とされている方が多いですが、農業の傍らにかご細工を営む方々もいらっしゃいます。兼業の方々は農業の収穫時期には製作をとめて、農作業に専念されることもあります。

カチュー細工同様、若い世代の編み手が少ないながらも、

今、改めてタイ国内でも、こうした自然素材製品の良さが見直され、

若い人たちがかごを手に取るようになってきているとのこと。

ウォーターヒヤシンスは、収穫してから天日干しでよく乾かし、燻蒸(くんじょう)処理をします。

燻すことで、素材の水分がとんで材料として安定し、虫が寄りつきにくくなる効果も期待できます。

燻蒸は、作り手により天日干し後に行う場合と、かごを編み上げてから行う場合があります。

かごの部分は、日本のあけび細工で「松葉編み」といわれる手法に似た編み目です。横ひごが2本に分かれる松の葉のように見えることからその名がついています。

ぴっちりと隙間なく編まれ、丈夫な作りとなっています。

縁の部分です。縦骨として編んでいたひごを最後にねじって紐状にし、編み込んで仕上げています。

かごの内側から見ると、すっきりした縁に見えます。

上から見たところです。四つ編みが施されたしっかりした縁作りです。

持ち手と縁の接続部です。持ち手の縄をかごの編み目に通してあります。

かごの内側から見たところです。持ち手の縄状のものを縛って留めています。

持ち手もウォーターヒヤシンス製です。ひごを編み込むようにして作られています。

どちらもボックスのように、型崩れすることなく、かっちりと固定されています。それではタイプごとにご紹介します。

こちらは「手提げ」タイプです。

かごの内寸は約横幅21cm、奥行き12cm、高さ17cmほど。

財布、鍵、携帯電話、小さめの水筒がちょうど入るような大きさです。

手提げタイプのかご底面は「平織り」仕様となっています。こちらの平織りを立ち上げて、かご側面の縦骨としています。

こちらは「ショルダー」タイプです。

かごの内寸は約横幅29cm、奥行き15cm、高さ18cmほど。

貴重品のほか、ポーチや本、羽織り物なども入れられます。

ショルダータイプのかご底面は、側面と同じく「松葉編み」仕上げとなっています。平織りに比べると、より強固な作りといえます。

ざっくりとした編みに見えますが、ひと目ひと目がしっかりときつく編み込まれているため、

安心してお使いいただけると思います。

ウォーターヒヤシンスは特に湿度に弱い素材のため、

製作の仕上げとして、かご全体に艶消しのニスが塗られています。

ニスを塗ることで表面がコーティングされ、素材が吸湿するのを防ぎます。

保管の際にも、湿気の溜まらない、風通しのよい室内に

置くか吊り下げておくといいかと思います。

床に置いておくよりは棚の高いほうに置いたり、吊り下げたり、

2階建て家屋でしたら、1階よりも2階に置かれるのがおすすめです。

スリムな形と涼しげな編み目が魅力的なウォーターヒヤシンスの手提げ。

ワンピース、Tシャツにデニムスタイルなど、きっと装いを問わず似合います。

ストールや帽子などとの組み合わせを考えるのも楽しそうです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<タイ・ウォーターヒヤシンス細工について>

別名「ホテイアオイ」とも呼ばれるウォーターヒヤシンスは、

湖や沼、池、流れのゆるやかな川などの水面に浮かんで生育する水草です。

タイを含む東南アジア全域で見られる植物で、

それぞれの地域でそのウォーターヒヤシンスを使ったかご細工を見ることができます。

タイでは一年を通して収穫できますが、

1〜4月の乾季よりもそれ以外の時期の方が、より成育のいい草が採れるとのこと。

また、収穫する地域によって草の色(かごの色味)が異なるそうです。

製法は、太さのある茎部分をいろいろな太さに割いて編んでいく方法のほか、

茎を縄状に撚(よ)ってから編んだり、茎を薄く剥いで巻いたり、

圧縮して成形したりする手法などさまざまあり、加工のしやすい素材と言えます。

かごやかごバッグは木の型枠に合わせて、

また鍋敷きやスリッパは手の感覚のみで編み込んでいきます。

こちらでご紹介するものは、農作物の栽培に適した肥沃な大平原があるタイ中央部の、

チャオプラヤー川沿岸、稲作地域の広がるスパンブリー、アントーン、チャイナート各県で作られたものです。

こちらは流れのゆるやかな川や池に自生する水草、

ウォーターヒヤシンスで編まれた手提げです。

目の詰まった編み目で角型の手提げ、2タイプをご紹介します。

ほぼ同じ作りですが、底面の作りや編み目の大きさ、

それに持ち手の長さがそれぞれ異なります。

ウォーターヒヤシンスの製品でも、バスケットやかごバッグ、小物入れや鍋敷きなど、作る物や編み方によって作り手(地域)が異なります。

作り手はおおよそ40〜70代の女性が多く、村や集落のグループまたは家族単位でかご細工を営んでいることがほとんどです。

かご作りを専業とされている方が多いですが、農業の傍らにかご細工を営む方々もいらっしゃいます。兼業の方々は農業の収穫時期には製作をとめて、農作業に専念されることもあります。

カチュー細工同様、若い世代の編み手が少ないながらも、

今、改めてタイ国内でも、こうした自然素材製品の良さが見直され、

若い人たちがかごを手に取るようになってきているとのこと。

ウォーターヒヤシンスは、収穫してから天日干しでよく乾かし、燻蒸(くんじょう)処理をします。

燻すことで、素材の水分がとんで材料として安定し、虫が寄りつきにくくなる効果も期待できます。

燻蒸は、作り手により天日干し後に行う場合と、かごを編み上げてから行う場合があります。

かごの部分は、日本のあけび細工で「松葉編み」といわれる手法に似た編み目です。横ひごが2本に分かれる松の葉のように見えることからその名がついています。

ぴっちりと隙間なく編まれ、丈夫な作りとなっています。

縁の部分です。縦骨として編んでいたひごを最後にねじって紐状にし、編み込んで仕上げています。

かごの内側から見ると、すっきりした縁に見えます。

上から見たところです。四つ編みが施されたしっかりした縁作りです。

持ち手と縁の接続部です。持ち手の縄をかごの編み目に通してあります。

かごの内側から見たところです。持ち手の縄状のものを縛って留めています。

持ち手もウォーターヒヤシンス製です。ひごを編み込むようにして作られています。

どちらもボックスのように、型崩れすることなく、かっちりと固定されています。それではタイプごとにご紹介します。

こちらは「手提げ」タイプです。

かごの内寸は約横幅21cm、奥行き12cm、高さ17cmほど。

財布、鍵、携帯電話、小さめの水筒がちょうど入るような大きさです。

手提げタイプのかご底面は「平織り」仕様となっています。こちらの平織りを立ち上げて、かご側面の縦骨としています。

こちらは「ショルダー」タイプです。

かごの内寸は約横幅29cm、奥行き15cm、高さ18cmほど。

貴重品のほか、ポーチや本、羽織り物なども入れられます。

ショルダータイプのかご底面は、側面と同じく「松葉編み」仕上げとなっています。平織りに比べると、より強固な作りといえます。

ざっくりとした編みに見えますが、ひと目ひと目がしっかりときつく編み込まれているため、

安心してお使いいただけると思います。

ウォーターヒヤシンスは特に湿度に弱い素材のため、

製作の仕上げとして、かご全体に艶消しのニスが塗られています。

ニスを塗ることで表面がコーティングされ、素材が吸湿するのを防ぎます。

保管の際にも、湿気の溜まらない、風通しのよい室内に

置くか吊り下げておくといいかと思います。

床に置いておくよりは棚の高いほうに置いたり、吊り下げたり、

2階建て家屋でしたら、1階よりも2階に置かれるのがおすすめです。

スリムな形と涼しげな編み目が魅力的なウォーターヒヤシンスの手提げ。

ワンピース、Tシャツにデニムスタイルなど、きっと装いを問わず似合います。

ストールや帽子などとの組み合わせを考えるのも楽しそうです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<タイ・ウォーターヒヤシンス細工について>

別名「ホテイアオイ」とも呼ばれるウォーターヒヤシンスは、

湖や沼、池、流れのゆるやかな川などの水面に浮かんで生育する水草です。

タイを含む東南アジア全域で見られる植物で、

それぞれの地域でそのウォーターヒヤシンスを使ったかご細工を見ることができます。

タイでは一年を通して収穫できますが、

1〜4月の乾季よりもそれ以外の時期の方が、より成育のいい草が採れるとのこと。

また、収穫する地域によって草の色(かごの色味)が異なるそうです。

製法は、太さのある茎部分をいろいろな太さに割いて編んでいく方法のほか、

茎を縄状に撚(よ)ってから編んだり、茎を薄く剥いで巻いたり、

圧縮して成形したりする手法などさまざまあり、加工のしやすい素材と言えます。

かごやかごバッグは木の型枠に合わせて、

また鍋敷きやスリッパは手の感覚のみで編み込んでいきます。

こちらでご紹介するものは、農作物の栽培に適した肥沃な大平原があるタイ中央部の、

チャオプラヤー川沿岸、稲作地域の広がるスパンブリー、アントーン、チャイナート各県で作られたものです。