140514 リトアニア/松の根 手つきかご オーバル ワンハンドル S・M / ダブルハンドル L・XL 4種

こちらはリトアニアの松の根で製作された手つきのかごです。

日本の編み組み細工には主に竹や草、または樹木の皮、蔓などが用いられますが、日本では木の根っこを使った編組品というのはまず見当たりません。

北の方に位置し、冬の寒い時期が長く続くリトアニアの風土において、松の耐寒性の高さは相性がいいようです。

そして、リトアニアでは古くから樹木の根を使ってかごが編まれてきました。

その首都ヴィリニュス近郊にも、何代かにわたりかごを編み続けている方々がいらっしゃいます。イラさん、アナさん姉妹です。

イラさん、アナさんはご自身で森へ入り、自生している松の根っこを収穫し、編まれています。リトアニアではヤナギを含め、材料を自分で収穫して編むということは、現在では稀なことだそうです。

リトアニアは地形的に山が存在せず、平坦な土地のため森の地面にまでよく陽が当たります。

日本のように鬱蒼とした山に生える蔓植物がない代わりに、植物の根っこを材料にしてかごを作っていたのではないかとのこと。

松の根は蔓状でごぼうのような形状になっており、土地が痩せているためか土から出てきているそう。

根っこは夏に採取し、その年の冬に編まれます。夏は乾燥して、皮がついた材は割れやすくなってしまうため、湿気の多い冬に編むのが適しているとのこと。

こちらのページでは、楕円形(オーバル)のかご、

「ワンハンドル」タイプのS・Mサイズ、そして「ダブルハンドル」タイプのL・XLサイズ、あわせて4種類をご紹介します。

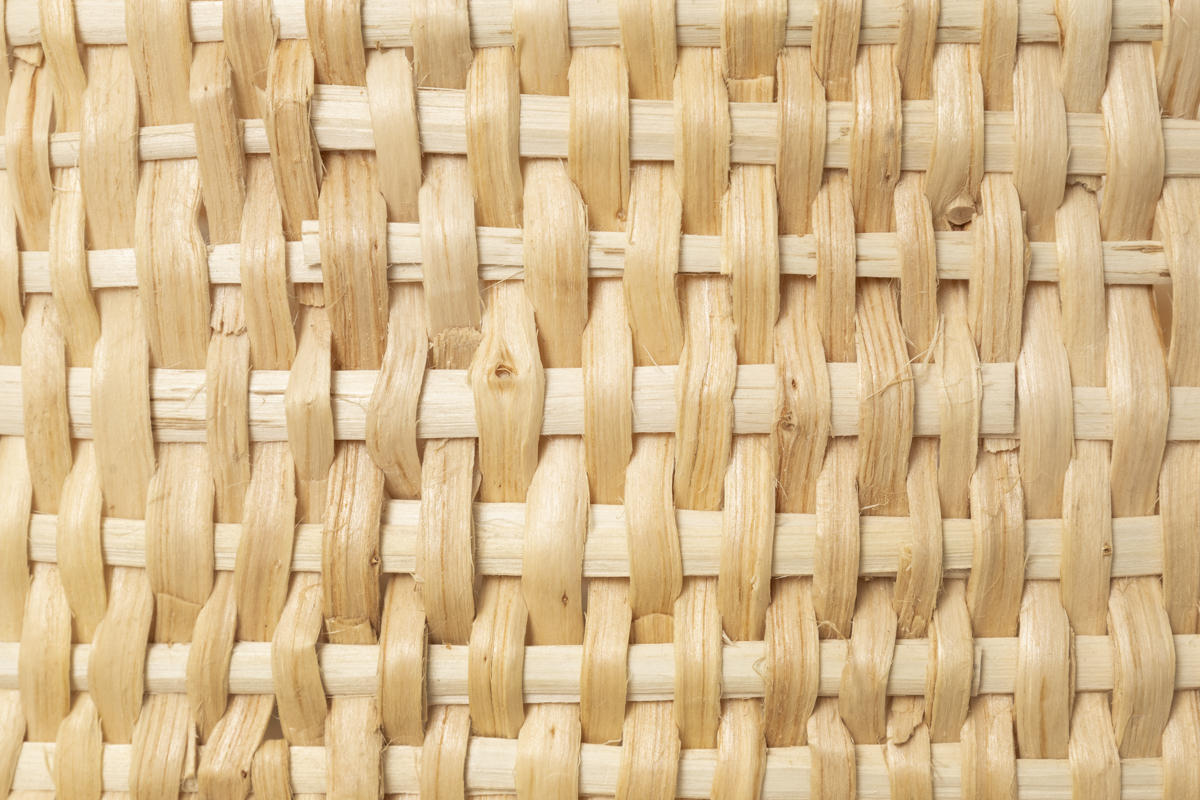

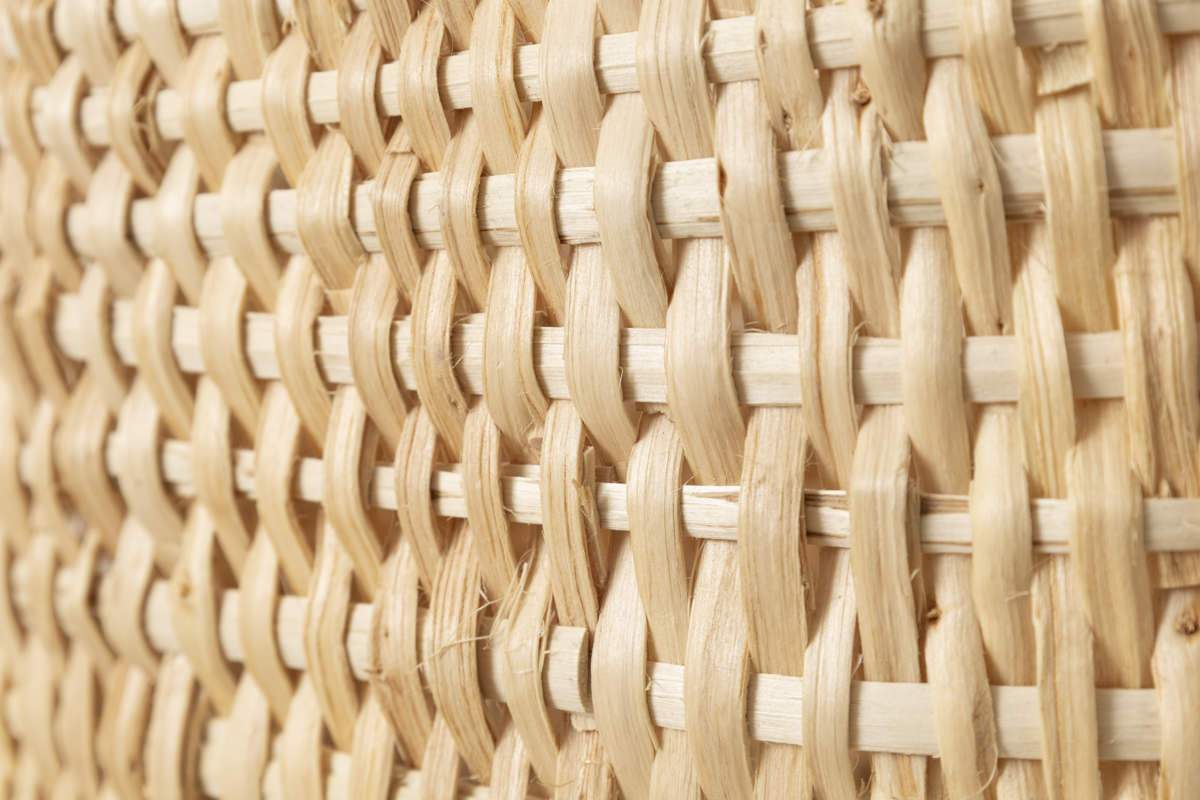

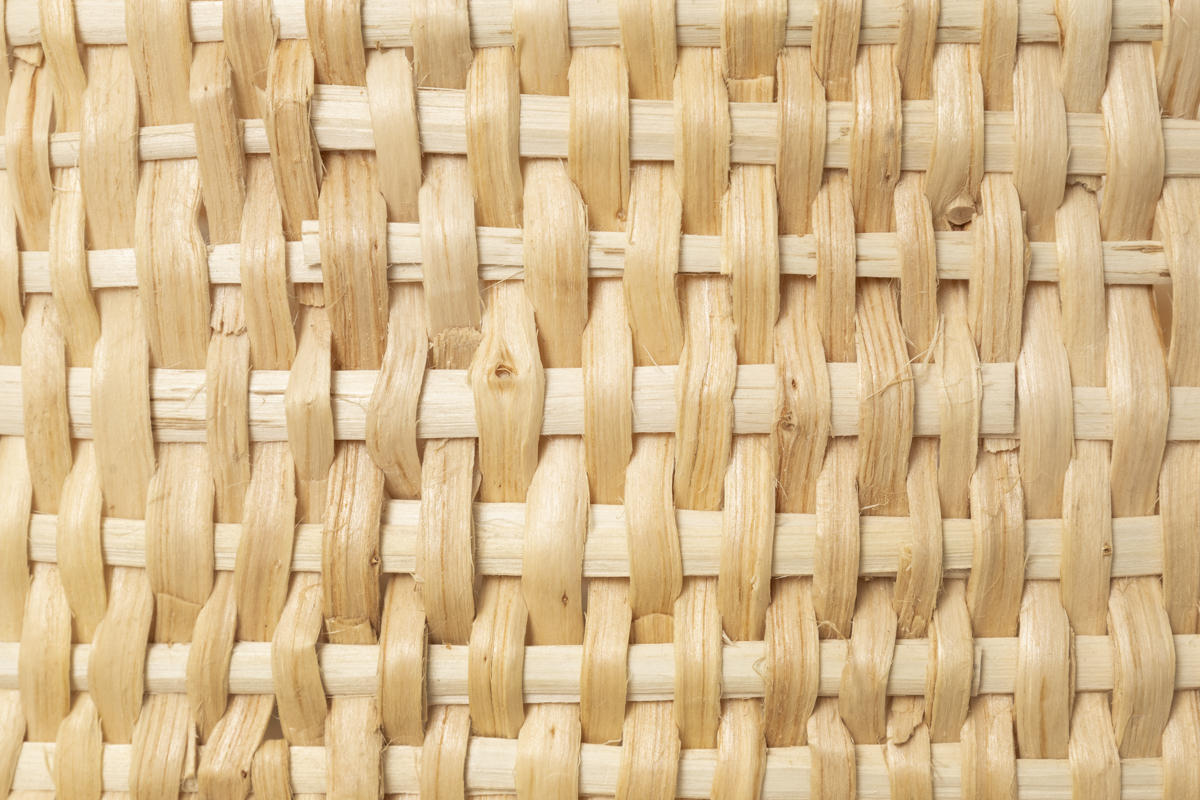

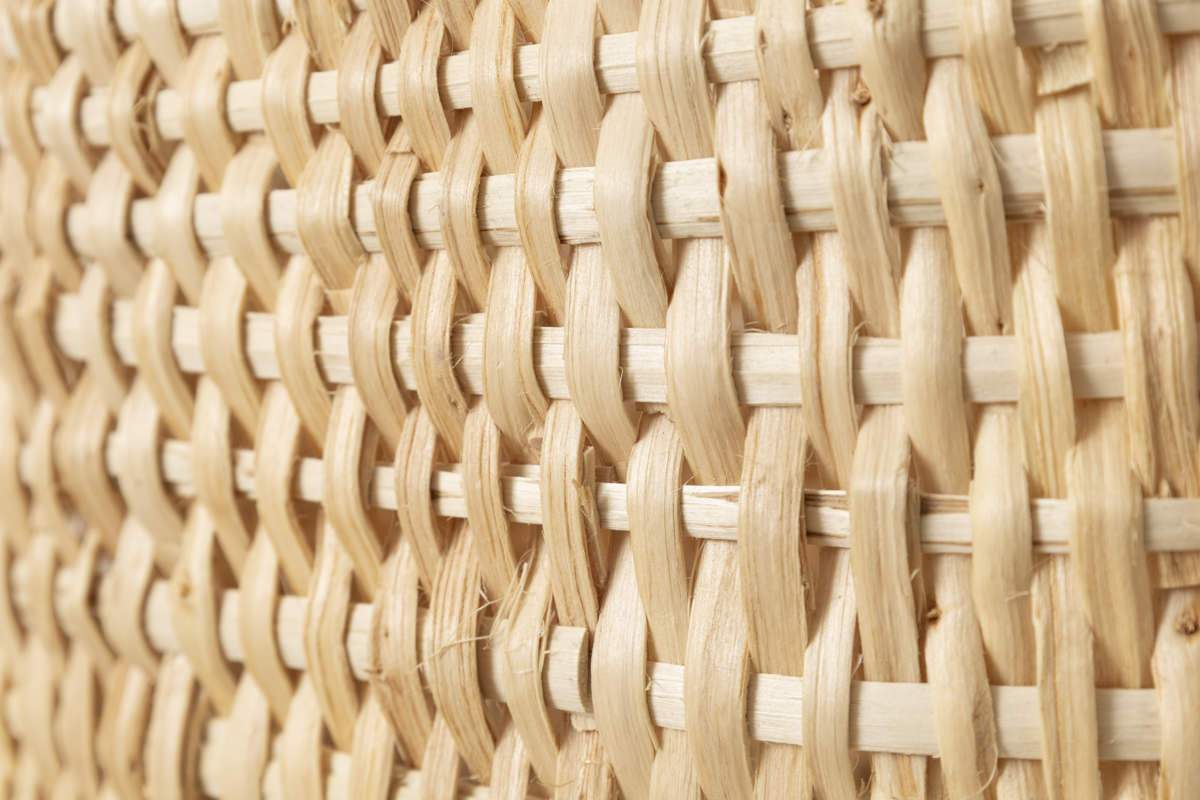

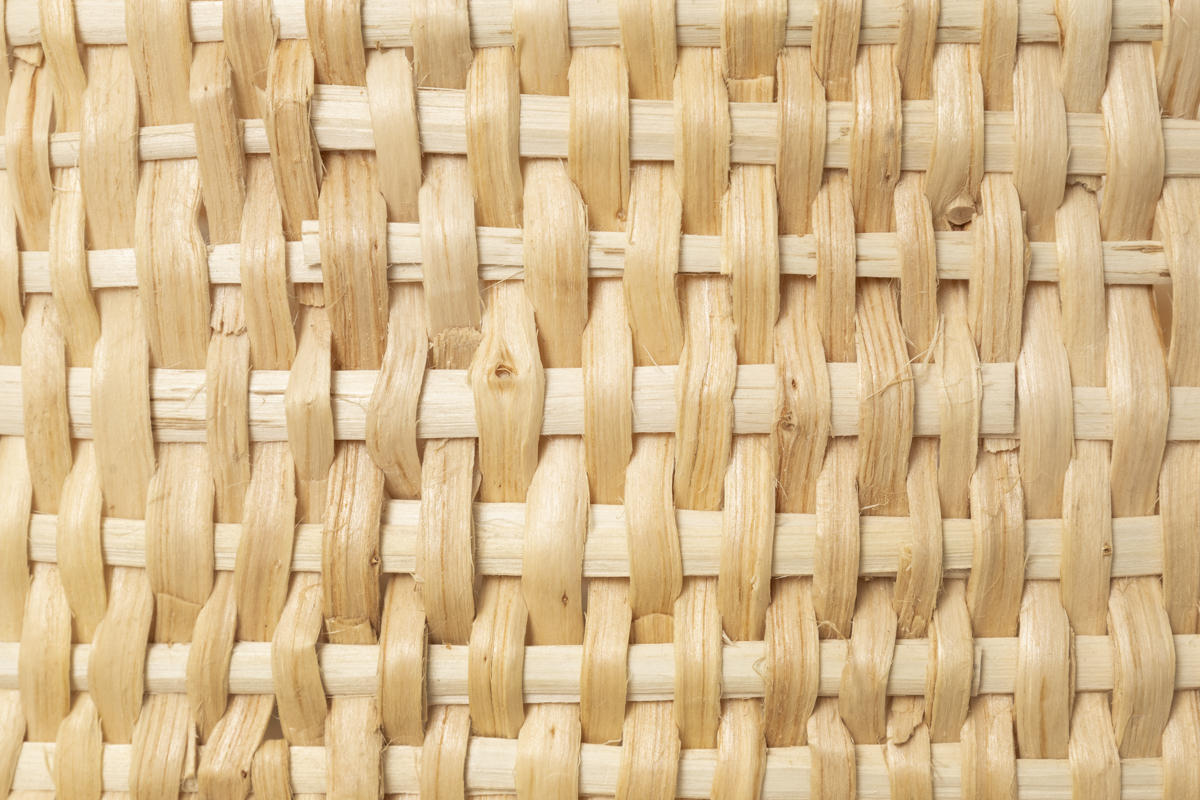

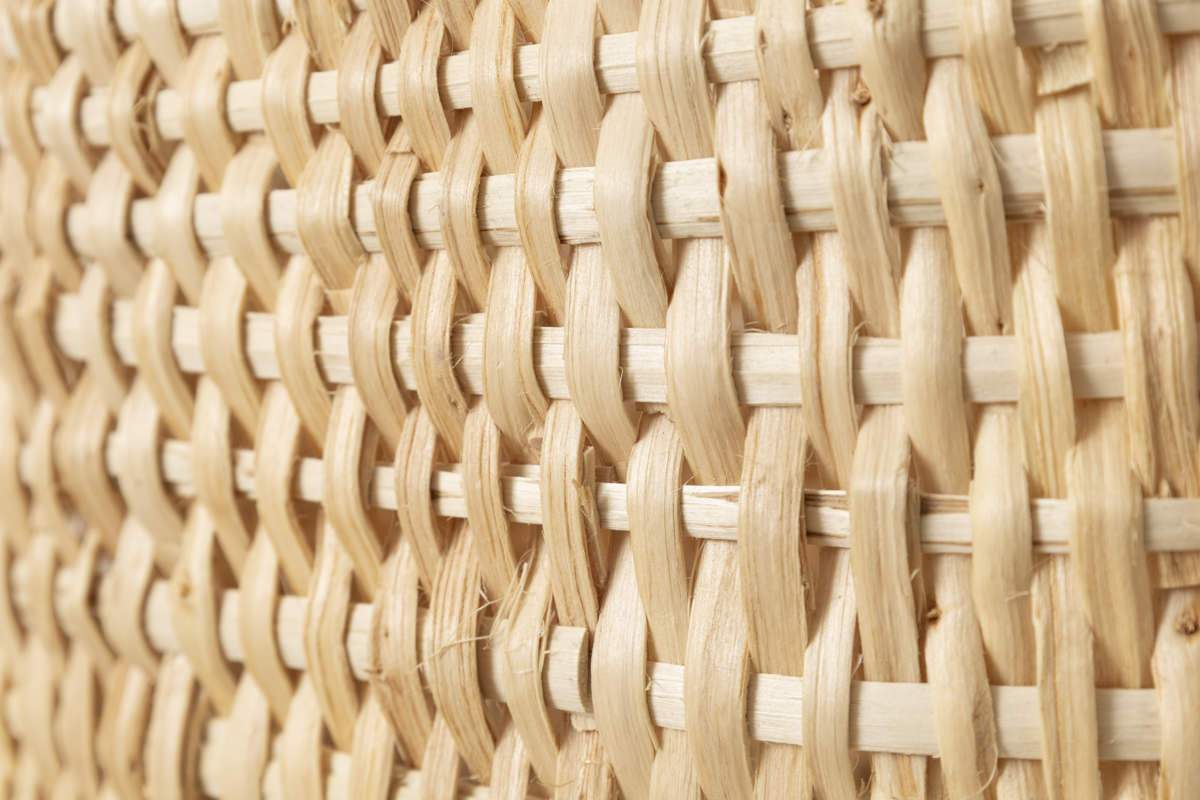

松の根を縦に裂き、主に繊維質な身部分のひごを縦ライン、サクラ(おそらくエゾノウワミズザクラ)を横ラインにして編まれています。

かご全体を手で触ると柔らかい繊維が感じられます。手に引っ掛かる感じはなく、優しい手当たりです。

縁の部分です。

上から見たところです。ひごが隙間なく縁に巻かれています。

こちらのかごは、まずかごのフレームを作り、そこに松の根を編み付けていきますが、そのフレームには、サクラの木が使われています。

持ち手もおなじくサクラの木で作られています。かごのサイドを通って下の縁に固定されており、抜けてしまうようなことはなく、安心の作りです。

こちらはダブルハンドルタイプの持ち手です。こちらもつるっと気持ちの良い手触りです。

ダブルハンドルの方は、持ち手の根元にも松の根が巻かれています。

持ち手と縁の接続部など、補強のためのワイヤーや釘留めが見られることがあります。

かごの底面です。横ひごにうねりの少ない太めのサクラの木が使われています。

ダブルハンドルの方は、このように大きく持ち手が広げられます。

リトアニアでは主に収穫かごとして使われるので、きのこやベリーをたくさん摘んで入れても耐えうるような丈夫な作りです。

それでは、各タイプをご紹介します。

こちらは「ワンハンドル」タイプの「S」サイズです。

財布、キーケース、携帯電話、ミニタオルが余裕をもって入る大きさです。横幅があるので、長財布も入ると思います(念のため、サイズ表記欄にて寸法をご確認ください)。

オーバル型で、体に沿わせて持ちやすい形です。収納用のかごとしても。

こちらは「ワンハンドル」タイプの「M」サイズです。

財布、キーケース、携帯電話、ミニタオルに加えて、ミニポーチが入るほどの大きさです。

それぐらいの荷物量ですと、中に入れたものがパッと見つけられ、深さにもゆとりがあって使いやすそうです。アレンジとして、季節に合わせた内袋を入れて楽しまれても。

こちらは「ダブルハンドル」タイプの「L」サイズです。

手提げとしては、少しマチが広めです。ハードカバーの本も平置きして入れることができます。

こちらは「ダブルハンドル」タイプの「XL」サイズです。

荷物が多いときに頼れるサイズ感です。

日々のお買い物にも、エコバッグとして。

型を使わずに編まれた松の根のかご。

よく見るとひとつひとつ微妙に形が違って、風合いも異なります。

それもまた魅力です。

なにより、重さがあまりないので、

きっと軽やかにお持ちいただけます。

または、室内に置いて小物入れかごや花入れかごとしても。

アイボリーのようなベージュのような、爽やかな色味は

その空間やお花を引き立ててくれることと思います。

経年変化により、松の根の色は徐々に濃く、深くなっていきます。

その時々の変化をぜひお楽しみください。

左:編まれてから半年ほど経ったもの/右:室内で収納かごとして使い、5年ほど経過したもの

いずれかお好みのタイプをお選びください。

__リトアニアのかご__

ヨーロッパの北東、バルト海の東に並ぶバルト三国の中で最も南に位置するリトアニア。

北はラトビア、東はベラルーシ、南はポーランド、西はロシア領と接していて、

歴史の中では、ポーランドやロシアと国を一つにしていた時期もあり、文化的にも深い繋がりがあります。

リトアニアにはヴィシュティーティス湖をはじめとする多くの湖があり、

また湿地帯、雑木林も多く、

地形としては全体的になだらかで平坦、高低差のある山が存在しません。

そのためか都市においても雑木林などの自然は身近な生活の一部としてあり、

リトアニアの人々は秋にはきのこ狩りやベリーなどの収穫を楽しむとのこと。

他にも、庭になるりんごやハーブを採って、食生活を送っているそうです。

こうした自然素材をつかったかごは少なくなっているものの、

リトアニアでは、「かご」は(買い物や収納のためではなく、)収穫のために使われてきたそうで、

今でもきのこ狩り、ベリー摘み、ハーブ集めにと関わりが深いと聞きます。

森で採ったきのこはまだ呼吸をしているので、

ビニール袋に入れるとダメになってしまうけれど、

通気性のあるかごはきのこが呼吸を続けられるため相性よく、

ハーブも野生のリンデンやライムブロッサムなど、

木の下に散っている葉を拾いあつめ、やはり湿気ないためには

ビニールやプラスチックよりもかごが最適なんだそうです。

リトアニアでは「森の恵はみんなのもの」という考えのもと、

法律でもそれが保障されていて、日常的に森と行き来できる環境があります。

その森の恩恵を受け止めるかご。

実用的でいて、象徴的でもあるリトアニアのかご文化が

この先も続いてほしいと願わずにはいられません。

こちらはリトアニアの松の根で製作された手つきのかごです。

日本の編み組み細工には主に竹や草、または樹木の皮、蔓などが用いられますが、日本では木の根っこを使った編組品というのはまず見当たりません。

北の方に位置し、冬の寒い時期が長く続くリトアニアの風土において、松の耐寒性の高さは相性がいいようです。

そして、リトアニアでは古くから樹木の根を使ってかごが編まれてきました。

その首都ヴィリニュス近郊にも、何代かにわたりかごを編み続けている方々がいらっしゃいます。イラさん、アナさん姉妹です。

イラさん、アナさんはご自身で森へ入り、自生している松の根っこを収穫し、編まれています。リトアニアではヤナギを含め、材料を自分で収穫して編むということは、現在では稀なことだそうです。

リトアニアは地形的に山が存在せず、平坦な土地のため森の地面にまでよく陽が当たります。

日本のように鬱蒼とした山に生える蔓植物がない代わりに、植物の根っこを材料にしてかごを作っていたのではないかとのこと。

松の根は蔓状でごぼうのような形状になっており、土地が痩せているためか土から出てきているそう。

根っこは夏に採取し、その年の冬に編まれます。夏は乾燥して、皮がついた材は割れやすくなってしまうため、湿気の多い冬に編むのが適しているとのこと。

こちらのページでは、楕円形(オーバル)のかご、

「ワンハンドル」タイプのS・Mサイズ、そして「ダブルハンドル」タイプのL・XLサイズ、あわせて4種類をご紹介します。

型を使わずに編まれた松の根のかご。

よく見るとひとつひとつ微妙に形が違って、風合いも異なります。

それもまた魅力です。

なにより、重さがあまりないので、

きっと軽やかにお持ちいただけます。

または、室内に置いて小物入れかごや花入れかごとしても。

アイボリーのようなベージュのような、爽やかな色味は

その空間やお花を引き立ててくれることと思います。

経年変化により、松の根の色は徐々に濃く、深くなっていきます。

その時々の変化をぜひお楽しみください。

いずれかお好みのタイプをお選びください。

__リトアニアのかご__

ヨーロッパの北東、バルト海の東に並ぶバルト三国の中で最も南に位置するリトアニア。

北はラトビア、東はベラルーシ、南はポーランド、西はロシア領と接していて、

歴史の中では、ポーランドやロシアと国を一つにしていた時期もあり、文化的にも深い繋がりがあります。

リトアニアにはヴィシュティーティス湖をはじめとする多くの湖があり、

また湿地帯、雑木林も多く、

地形としては全体的になだらかで平坦、高低差のある山が存在しません。

そのためか都市においても雑木林などの自然は身近な生活の一部としてあり、

リトアニアの人々は秋にはきのこ狩りやベリーなどの収穫を楽しむとのこと。

他にも、庭になるりんごやハーブを採って、食生活を送っているそうです。

こうした自然素材をつかったかごは少なくなっているものの、

リトアニアでは、「かご」は(買い物や収納のためではなく、)収穫のために使われてきたそうで、

今でもきのこ狩り、ベリー摘み、ハーブ集めにと関わりが深いと聞きます。

森で採ったきのこはまだ呼吸をしているので、

ビニール袋に入れるとダメになってしまうけれど、

通気性のあるかごはきのこが呼吸を続けられるため相性よく、

ハーブも野生のリンデンやライムブロッサムなど、

木の下に散っている葉を拾いあつめ、やはり湿気ないためには

ビニールやプラスチックよりもかごが最適なんだそうです。

リトアニアでは「森の恵はみんなのもの」という考えのもと、

法律でもそれが保障されていて、日常的に森と行き来できる環境があります。

その森の恩恵を受け止めるかご。

実用的でいて、象徴的でもあるリトアニアのかご文化が

この先も続いてほしいと願わずにはいられません。

こちらはリトアニアの松の根で製作された手つきのかごです。

日本の編み組み細工には主に竹や草、または樹木の皮、蔓などが用いられますが、日本では木の根っこを使った編組品というのはまず見当たりません。

北の方に位置し、冬の寒い時期が長く続くリトアニアの風土において、松の耐寒性の高さは相性がいいようです。

そして、リトアニアでは古くから樹木の根を使ってかごが編まれてきました。

その首都ヴィリニュス近郊にも、何代かにわたりかごを編み続けている方々がいらっしゃいます。イラさん、アナさん姉妹です。

イラさん、アナさんはご自身で森へ入り、自生している松の根っこを収穫し、編まれています。リトアニアではヤナギを含め、材料を自分で収穫して編むということは、現在では稀なことだそうです。

リトアニアは地形的に山が存在せず、平坦な土地のため森の地面にまでよく陽が当たります。

日本のように鬱蒼とした山に生える蔓植物がない代わりに、植物の根っこを材料にしてかごを作っていたのではないかとのこと。

松の根は蔓状でごぼうのような形状になっており、土地が痩せているためか土から出てきているそう。

根っこは夏に採取し、その年の冬に編まれます。夏は乾燥して、皮がついた材は割れやすくなってしまうため、湿気の多い冬に編むのが適しているとのこと。

こちらのページでは、楕円形(オーバル)のかご、

「ワンハンドル」タイプのS・Mサイズ、そして「ダブルハンドル」タイプのL・XLサイズ、あわせて4種類をご紹介します。

松の根を縦に裂き、主に繊維質な身部分のひごを縦ライン、サクラ(おそらくエゾノウワミズザクラ)を横ラインにして編まれています。

かご全体を手で触ると柔らかい繊維が感じられます。手に引っ掛かる感じはなく、優しい手当たりです。

縁の部分です。

上から見たところです。ひごが隙間なく縁に巻かれています。

こちらのかごは、まずかごのフレームを作り、そこに松の根を編み付けていきますが、そのフレームには、サクラの木が使われています。

持ち手もおなじくサクラの木で作られています。かごのサイドを通って下の縁に固定されており、抜けてしまうようなことはなく、安心の作りです。

こちらはダブルハンドルタイプの持ち手です。こちらもつるっと気持ちの良い手触りです。

ダブルハンドルの方は、持ち手の根元にも松の根が巻かれています。

持ち手と縁の接続部など、補強のためのワイヤーや釘留めが見られることがあります。

かごの底面です。横ひごにうねりの少ない太めのサクラの木が使われています。

ダブルハンドルの方は、このように大きく持ち手が広げられます。

リトアニアでは主に収穫かごとして使われるので、きのこやベリーをたくさん摘んで入れても耐えうるような丈夫な作りです。

それでは、各タイプをご紹介します。

こちらは「ワンハンドル」タイプの「S」サイズです。

財布、キーケース、携帯電話、ミニタオルが余裕をもって入る大きさです。横幅があるので、長財布も入ると思います(念のため、サイズ表記欄にて寸法をご確認ください)。

オーバル型で、体に沿わせて持ちやすい形です。収納用のかごとしても。

こちらは「ワンハンドル」タイプの「M」サイズです。

財布、キーケース、携帯電話、ミニタオルに加えて、ミニポーチが入るほどの大きさです。

それぐらいの荷物量ですと、中に入れたものがパッと見つけられ、深さにもゆとりがあって使いやすそうです。アレンジとして、季節に合わせた内袋を入れて楽しまれても。

こちらは「ダブルハンドル」タイプの「L」サイズです。

手提げとしては、少しマチが広めです。ハードカバーの本も平置きして入れることができます。

こちらは「ダブルハンドル」タイプの「XL」サイズです。

荷物が多いときに頼れるサイズ感です。

日々のお買い物にも、エコバッグとして。

型を使わずに編まれた松の根のかご。

よく見るとひとつひとつ微妙に形が違って、風合いも異なります。

それもまた魅力です。

なにより、重さがあまりないので、

きっと軽やかにお持ちいただけます。

または、室内に置いて小物入れかごや花入れかごとしても。

アイボリーのようなベージュのような、爽やかな色味は

その空間やお花を引き立ててくれることと思います。

経年変化により、松の根の色は徐々に濃く、深くなっていきます。

その時々の変化をぜひお楽しみください。

左:編まれてから半年ほど経ったもの/右:室内で収納かごとして使い、5年ほど経過したもの

いずれかお好みのタイプをお選びください。

__リトアニアのかご__

ヨーロッパの北東、バルト海の東に並ぶバルト三国の中で最も南に位置するリトアニア。

北はラトビア、東はベラルーシ、南はポーランド、西はロシア領と接していて、

歴史の中では、ポーランドやロシアと国を一つにしていた時期もあり、文化的にも深い繋がりがあります。

リトアニアにはヴィシュティーティス湖をはじめとする多くの湖があり、

また湿地帯、雑木林も多く、

地形としては全体的になだらかで平坦、高低差のある山が存在しません。

そのためか都市においても雑木林などの自然は身近な生活の一部としてあり、

リトアニアの人々は秋にはきのこ狩りやベリーなどの収穫を楽しむとのこと。

他にも、庭になるりんごやハーブを採って、食生活を送っているそうです。

こうした自然素材をつかったかごは少なくなっているものの、

リトアニアでは、「かご」は(買い物や収納のためではなく、)収穫のために使われてきたそうで、

今でもきのこ狩り、ベリー摘み、ハーブ集めにと関わりが深いと聞きます。

森で採ったきのこはまだ呼吸をしているので、

ビニール袋に入れるとダメになってしまうけれど、

通気性のあるかごはきのこが呼吸を続けられるため相性よく、

ハーブも野生のリンデンやライムブロッサムなど、

木の下に散っている葉を拾いあつめ、やはり湿気ないためには

ビニールやプラスチックよりもかごが最適なんだそうです。

リトアニアでは「森の恵はみんなのもの」という考えのもと、

法律でもそれが保障されていて、日常的に森と行き来できる環境があります。

その森の恩恵を受け止めるかご。

実用的でいて、象徴的でもあるリトアニアのかご文化が

この先も続いてほしいと願わずにはいられません。