330303-1 岡山県/いぐさ ブックトート

岡山県倉敷市には、いぐさを縒(よ)った「い縄(いなわ)」を使ってかごを製作している、一軒のお店があります。もともと倉敷地域ではよく作られていた「いかご(い縄の手提げ)」ですが、今では、製作されているのはこちらの一軒のみとなっています。

おばあ様から仕事を継いだこの方は、若くから「いかご」の製作に携わり、既存の製法や仕上げを踏まえながらも、それにとらわれすぎず、自由な感性で作品を作られています。製作された作品は、どちらも性別を問わず、どの世代からも好まれ、楽しんでもらえるような工夫がなされています。

いかごはもともと「闇かご(闇市に行くときのかご)」と呼ばれており、

昭和20年~40年頃にかけて、普段の買い物かごとして使われていたそうです。

このいかご、他のかごとは少し作り方が違いますので、簡単に説明をします。

まず、この代々大切に使われてきた木製の織り機を使います。

こちらの織り機に、何十本もの「い縄(=いぐさの縄)」をたて糸として、セットしていきます。

大サイズで55本ほどをセットします。たて糸を設置するだけでもかなりの時間がかかります。このたて糸は交互に上へ走るもの、下へ走るものの2組に分けられます。

そして「杼(ひ)」というよこ糸を編む道具を横の端から端に飛ばします。

そして、足元にあるペダルを踏み、上下のたて糸をガタンとひっくり返すことで編み目を形成していく仕組みです。

杼を飛ばした後に、左手で持っている筬(おさ)でタンタンと叩きながら、編み目を整えます。この作業を繰り返していきます。

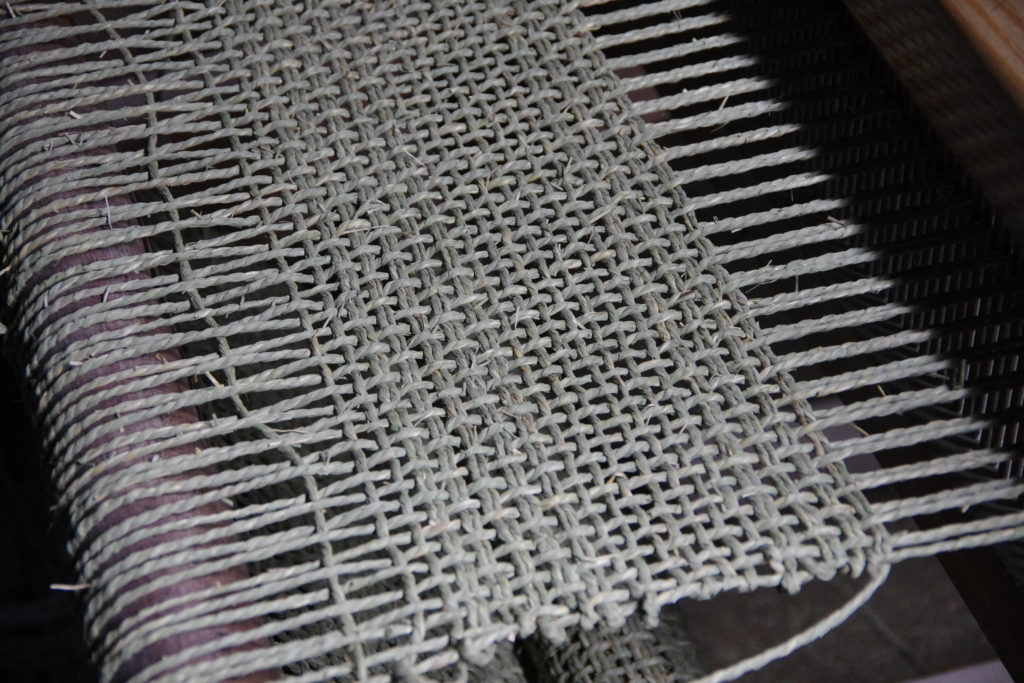

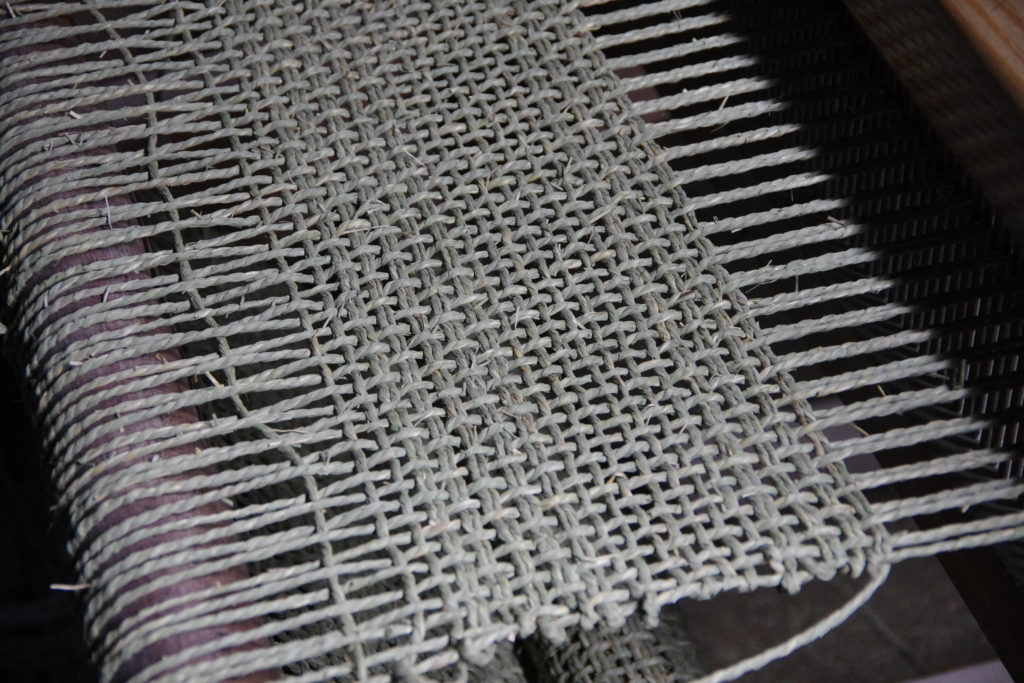

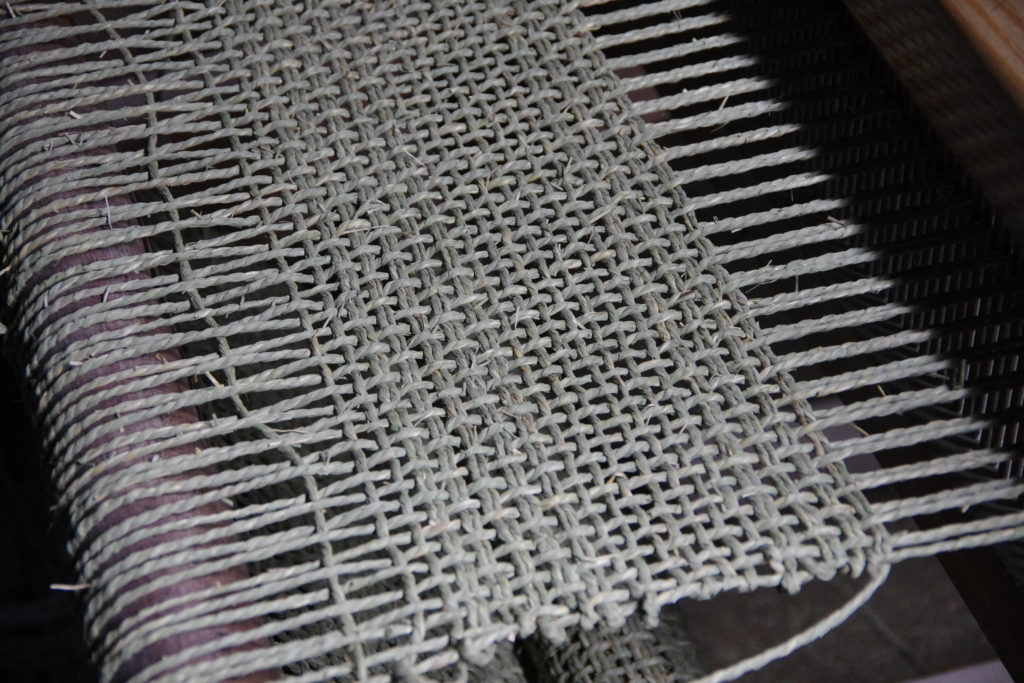

こうした、いわゆる機織りの要領で編み進めていくと、かごになる前の平たい編み目ができます。この編み目を長く作っていき、かごの原型を作ります。

材料が切れるまで編んでいき、織り機から外して、

今度はひとつひとつ手作業で、生地状になったたものの両端をかがり、

持ち手を付けてかごの形に仕上げます。

そんな工程を経て作られた、こちらはベーシックタイプよりも

背が高いタイプのいかごです。

かご全体はあの木製の織機で編まれた生地状のものから作られています。

編み目は、織機を使っているため、草をよったものを編んでいるとは思えないほど、端正な仕上がりになります。

背が高い分、よこ糸は全て2本ずつにしてより丈夫な作りにしています。

縁部分は、手作業で力を込めながら仕上げていきます。

一度ではなく、さらに縛りを重ねる二段階で留めています。上から見ると、縁が2重になっているのがわかります。

側面は1枚の生地状のものを半分に畳み、合わせ目のひと目ひと目に「い縄」を通して、結んでいます。

持ち手とかごの接続部分は4本の「い縄」できっちりと留められています。

草のような柔らかい素材はこの「縛る」という技術を使えるのが良さでもあります。

持ち手は「丸手」と呼ばれる、い縄を芯材に、そのまわりをぐるぐる巻いていくという仕様になっています。

底はよこ糸を3本ずつにして、丈夫な作りにしています。

内側の底を見てみると、かごのマチ(=奥行)を作るときにできる三角形の痕跡があります。マチの幅が大きければ大きいほど、三角形は大きくなります。

いぐさは柔らかい素材で、入れたものに応じて膨らませたり、ペタッとさせることもできます。

かごの内寸は横幅24cm、奥行11cm、高さ31cmほど。

A4ファイルサイズがちょうど入るほどの大きさです。

いかごは畳と同じように、いぐさ特有のいい香りがあり、

新鮮さと懐かしさを同時に届けてくれます。

さわやかな色味とシンプルできっちりとした編み目、

眺めているだけで、爽やかな気分になります。

ブックトートという名の通り、本やファイルなどを入れて通学や通勤にも活躍しそうです。

作りたてのものは張りがありますが、お使いになっていくうちによりしなやかに、

いぐさのグリーンも徐々に経年変化で茶色へと移り変わっていきます。

その時々の雰囲気をぜひお楽しみください。

<倉敷のいかご作り>

「いかご」は畳の材料としても使われるイグサ(草)から作られます。

数本のイグサをひねってからみ合わせ、一本の縄状にしたものを藺縄(いなわ)といい、

いかごはその藺縄を専用の織り機で織って、手編みで仕上げるという方法で製作されます。

イグサは湿地などに生える植物で、

湿度が高くなる雨の日はイグサの状態が良いため、いかごの製作がしやすいとのこと。

反対に乾燥した場所ではイグサはプチっと切れやすくなり作業ができないため、

常に天気の様子を見ながらの製作になるそうです。

湿度の高い日本の気候に適したかごと言えます。

岡山県倉敷市には、いぐさを縒(よ)った「い縄(いなわ)」を使ってかごを製作している、一軒のお店があります。もともと倉敷地域ではよく作られていた「いかご(い縄の手提げ)」ですが、今では、製作されているのはこちらの一軒のみとなっています。

おばあ様から仕事を継いだこの方は、若くから「いかご」の製作に携わり、既存の製法や仕上げを踏まえながらも、それにとらわれすぎず、自由な感性で作品を作られています。製作された作品は、どちらも性別を問わず、どの世代からも好まれ、楽しんでもらえるような工夫がなされています。

いかごはもともと「闇かご(闇市に行くときのかご)」と呼ばれており、

昭和20年~40年頃にかけて、普段の買い物かごとして使われていたそうです。

このいかご、他のかごとは少し作り方が違いますので、簡単に説明をします。

まず、この代々大切に使われてきた木製の織り機を使います。

こちらの織り機に、何十本もの「い縄(=いぐさの縄)」をたて糸として、セットしていきます。

そして、足元にあるペダルを踏み、上下のたて糸をガタンとひっくり返すことで編み目を形成していく仕組みです。

材料が切れるまで編んでいき、織り機から外して、

今度はひとつひとつ手作業で、生地状になったたものの両端をかがり、

持ち手を付けてかごの形に仕上げます。

そんな工程を経て作られた、こちらはベーシックタイプよりも

背が高いタイプのいかごです。

背が高い分、よこ糸は全て2本ずつにしてより丈夫な作りにしています。

一度ではなく、さらに縛りを重ねる二段階で留めています。上から見ると、縁が2重になっているのがわかります。

いかごは畳と同じように、いぐさ特有のいい香りがあり、

新鮮さと懐かしさを同時に届けてくれます。

さわやかな色味とシンプルできっちりとした編み目、

眺めているだけで、爽やかな気分になります。

ブックトートという名の通り、本やファイルなどを入れて通学や通勤にも活躍しそうです。

作りたてのものは張りがありますが、お使いになっていくうちによりしなやかに、

いぐさのグリーンも徐々に経年変化で茶色へと移り変わっていきます。

その時々の雰囲気をぜひお楽しみください。

<倉敷のいかご作り>

「いかご」は畳の材料としても使われるイグサ(草)から作られます。

数本のイグサをひねってからみ合わせ、一本の縄状にしたものを藺縄(いなわ)といい、

いかごはその藺縄を専用の織り機で織って、手編みで仕上げるという方法で製作されます。

イグサは湿地などに生える植物で、

湿度が高くなる雨の日はイグサの状態が良いため、いかごの製作がしやすいとのこと。

反対に乾燥した場所ではイグサはプチっと切れやすくなり作業ができないため、

常に天気の様子を見ながらの製作になるそうです。

湿度の高い日本の気候に適したかごと言えます。

岡山県倉敷市には、いぐさを縒(よ)った「い縄(いなわ)」を使ってかごを製作している、一軒のお店があります。もともと倉敷地域ではよく作られていた「いかご(い縄の手提げ)」ですが、今では、製作されているのはこちらの一軒のみとなっています。

おばあ様から仕事を継いだこの方は、若くから「いかご」の製作に携わり、既存の製法や仕上げを踏まえながらも、それにとらわれすぎず、自由な感性で作品を作られています。製作された作品は、どちらも性別を問わず、どの世代からも好まれ、楽しんでもらえるような工夫がなされています。

いかごはもともと「闇かご(闇市に行くときのかご)」と呼ばれており、

昭和20年~40年頃にかけて、普段の買い物かごとして使われていたそうです。

このいかご、他のかごとは少し作り方が違いますので、簡単に説明をします。

まず、この代々大切に使われてきた木製の織り機を使います。

こちらの織り機に、何十本もの「い縄(=いぐさの縄)」をたて糸として、セットしていきます。

大サイズで55本ほどをセットします。たて糸を設置するだけでもかなりの時間がかかります。このたて糸は交互に上へ走るもの、下へ走るものの2組に分けられます。

そして「杼(ひ)」というよこ糸を編む道具を横の端から端に飛ばします。

そして、足元にあるペダルを踏み、上下のたて糸をガタンとひっくり返すことで編み目を形成していく仕組みです。

杼を飛ばした後に、左手で持っている筬(おさ)でタンタンと叩きながら、編み目を整えます。この作業を繰り返していきます。

こうした、いわゆる機織りの要領で編み進めていくと、かごになる前の平たい編み目ができます。この編み目を長く作っていき、かごの原型を作ります。

材料が切れるまで編んでいき、織り機から外して、

今度はひとつひとつ手作業で、生地状になったたものの両端をかがり、

持ち手を付けてかごの形に仕上げます。

そんな工程を経て作られた、こちらはベーシックタイプよりも

背が高いタイプのいかごです。

かご全体はあの木製の織機で編まれた生地状のものから作られています。

編み目は、織機を使っているため、草をよったものを編んでいるとは思えないほど、端正な仕上がりになります。

背が高い分、よこ糸は全て2本ずつにしてより丈夫な作りにしています。

縁部分は、手作業で力を込めながら仕上げていきます。

一度ではなく、さらに縛りを重ねる二段階で留めています。上から見ると、縁が2重になっているのがわかります。

側面は1枚の生地状のものを半分に畳み、合わせ目のひと目ひと目に「い縄」を通して、結んでいます。

持ち手とかごの接続部分は4本の「い縄」できっちりと留められています。

草のような柔らかい素材はこの「縛る」という技術を使えるのが良さでもあります。

持ち手は「丸手」と呼ばれる、い縄を芯材に、そのまわりをぐるぐる巻いていくという仕様になっています。

底はよこ糸を3本ずつにして、丈夫な作りにしています。

内側の底を見てみると、かごのマチ(=奥行)を作るときにできる三角形の痕跡があります。マチの幅が大きければ大きいほど、三角形は大きくなります。

いぐさは柔らかい素材で、入れたものに応じて膨らませたり、ペタッとさせることもできます。

かごの内寸は横幅24cm、奥行11cm、高さ31cmほど。

A4ファイルサイズがちょうど入るほどの大きさです。

いかごは畳と同じように、いぐさ特有のいい香りがあり、

新鮮さと懐かしさを同時に届けてくれます。

さわやかな色味とシンプルできっちりとした編み目、

眺めているだけで、爽やかな気分になります。

ブックトートという名の通り、本やファイルなどを入れて通学や通勤にも活躍しそうです。

作りたてのものは張りがありますが、お使いになっていくうちによりしなやかに、

いぐさのグリーンも徐々に経年変化で茶色へと移り変わっていきます。

その時々の雰囲気をぜひお楽しみください。

<倉敷のいかご作り>

「いかご」は畳の材料としても使われるイグサ(草)から作られます。

数本のイグサをひねってからみ合わせ、一本の縄状にしたものを藺縄(いなわ)といい、

いかごはその藺縄を専用の織り機で織って、手編みで仕上げるという方法で製作されます。

イグサは湿地などに生える植物で、

湿度が高くなる雨の日はイグサの状態が良いため、いかごの製作がしやすいとのこと。

反対に乾燥した場所ではイグサはプチっと切れやすくなり作業ができないため、

常に天気の様子を見ながらの製作になるそうです。

湿度の高い日本の気候に適したかごと言えます。