620306 岡山県/がま 手提げ マチ広 小・大 2サイズ

鳥取県と裾野を分ける岡山県蒜山(ひるぜん)地方には、

今からおよそ600年以上前から伝わる「がま細工」があります。

漢字で「蒲(がま)」と書くこの植物は、地名などにも使われているようにとても身近な植物で、北海道から九州地方まで広く分布しています。

蒲鉾(かまぼこ)や蒲焼(かばやき)という言葉も、がまの穂の形が特徴的(大きなソーセージのような形)であり、その形状にそれぞれが似ていたため、その名がついたそうです。

蒜山がま細工では「ヒメガマ」という種類を使用し、今でも暮らしの道具が作られ続けています。

本来ヒメガマは湿地に自生するものですが、

こちらのがま細工を編まれる方々は栽培から手掛けられています。

ヒメガマは軽く、油分を含むので防水、保湿性に優れています。

もとは兵糧(ひょうろう)を運ぶための背負いかごが作られていたのが起源とのこと。

かつては雪靴なども作られていたそうです。

ヒメガマと、もうひとつの材料であるのがシナノキという木の皮の繊維です。

シナノキの木の皮のことを産地の皆さんは「ヤマカゲ」と呼んでいます。

このヤマカゲは川につけて、発酵させてから、

木の年輪にそって薄くはがしていくそうです。

発酵させるため、乾燥させるまで「ヤマカゲはにおいがきっついのよ~」と

笑いながら話してくださる作り手の皆さん。

とても楽しそうなのが印象的です。

こちらのページでは、がま手提げ、マチの広いタイプをご紹介します。

小・大の2サイズがあります。

もとは背負いかごや雪ぐつから始まったがま細工ですが、現代の暮らしに合わせて、手提げも作られるようになったとのこと。

どのサイズも作り方は同じです。

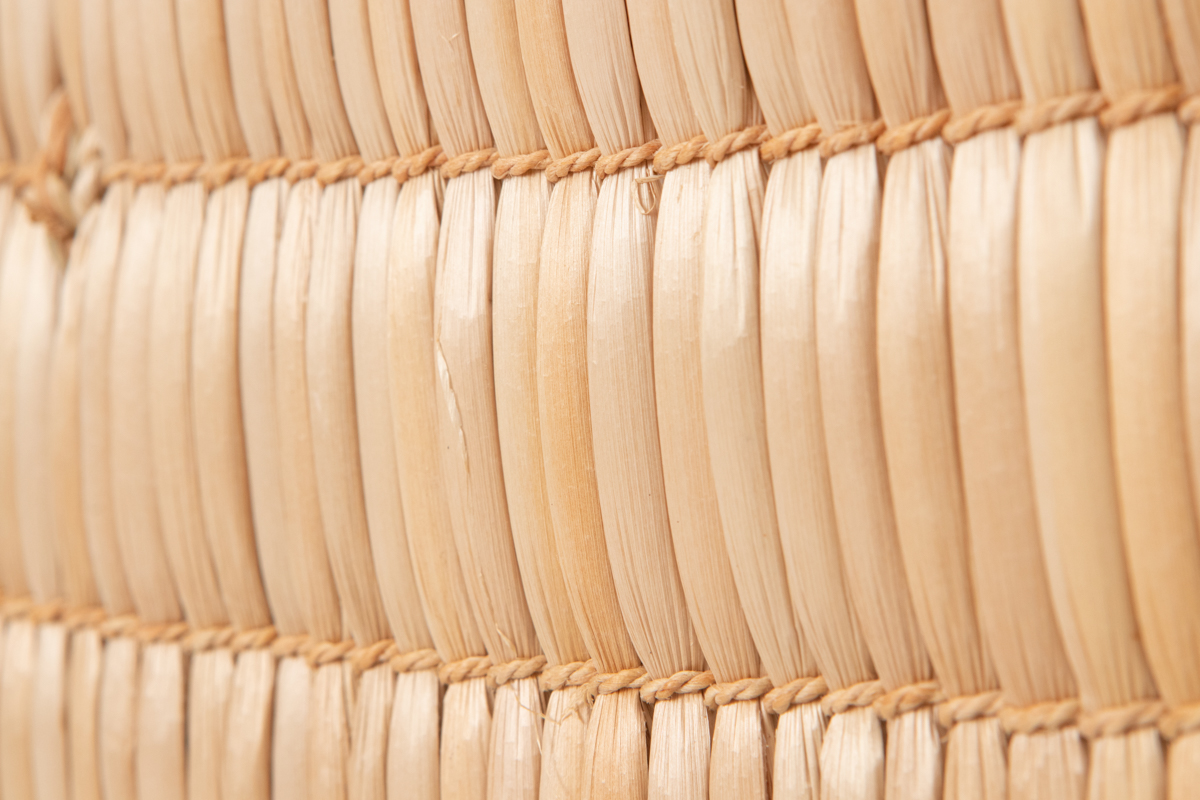

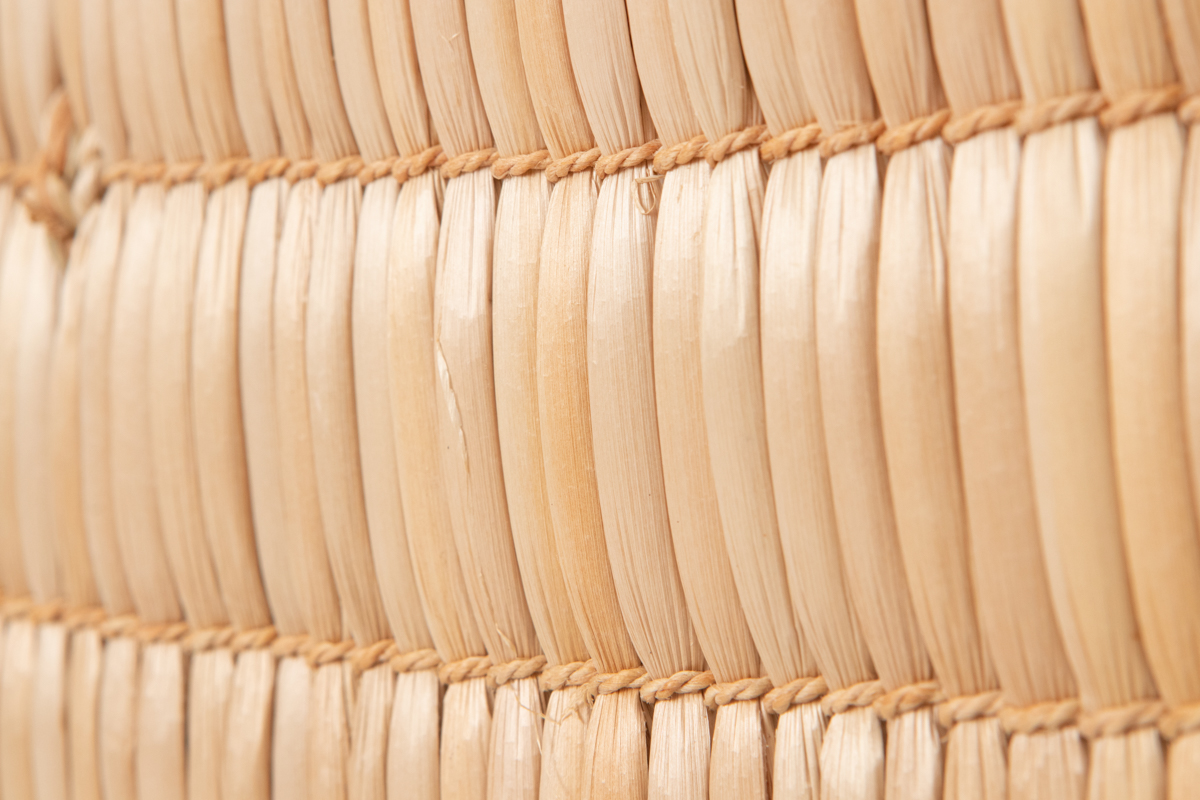

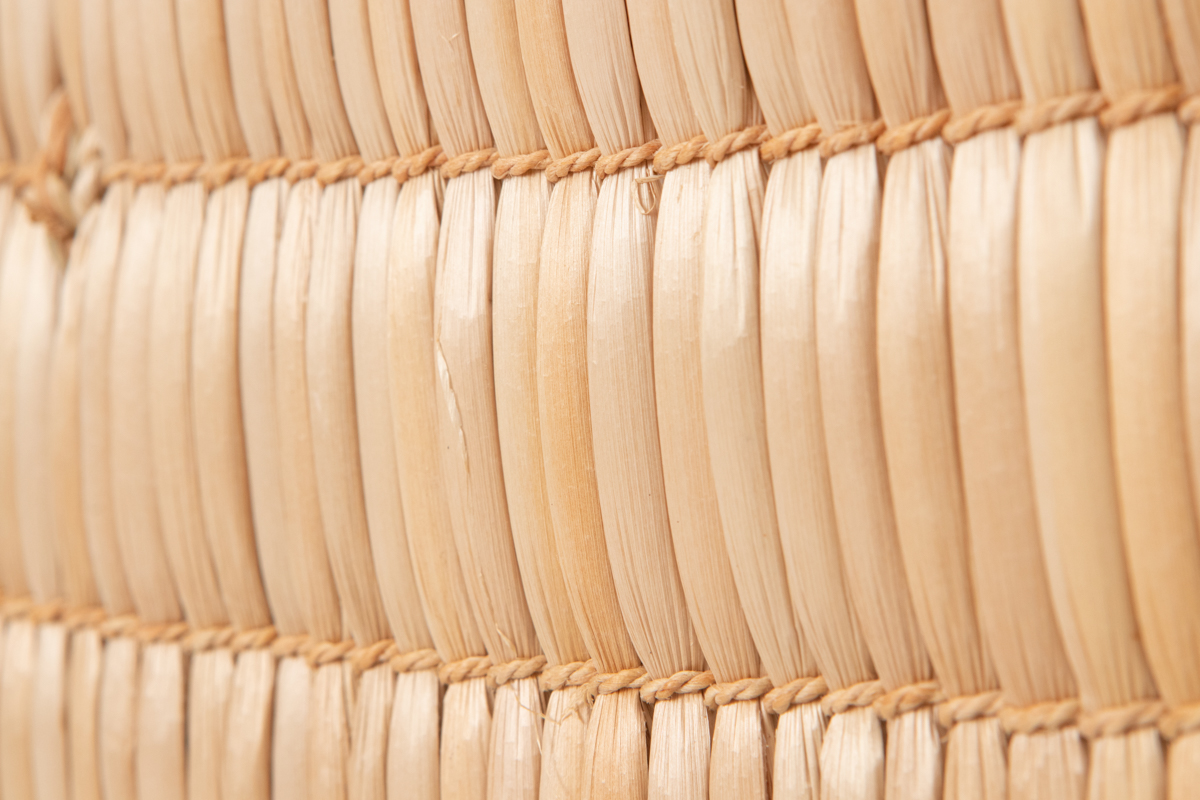

側面の編み目はすだれを編むような道具で作るため、シンプルかつ素朴です。

がまの茎を5枚ほどむいて芯に近い部分を使います。

肉厚で弾力のあるがまが縦に並びます。

ご自身たちで栽培から乾燥などの下処理まで丁寧に行っています。がまが持つ、適度な油分から放つ光沢と艶やかさには見とれてしまいます。

縁も段差なく、実に滑らかに、そして、きれいに織り込まれています。

上から見ても、安定した仕上がりです。

持ち手は、ヒメガマとヤマカゲ(シナノキ)をより合わせて作っています。

ヒメガマの艶とヤマカゲの強靭さを合わせた縄で作っています。乾燥させたヤマカゲは特ににおいはありません。

かごと持ち手の接続部分です。

内側の部分です。縁の部分で持ち手とかごが留められているように、編み目の上から下へもこの持ち手は通されています。

持ち手は底の部分でしっかりと結ばれています。デザインとしてもアクセントになりつつ、実用の面でも、かご全体をしっかり支える作りになっています。

そして、丈夫さを増すために気を配られているのが底づくりです。

内側の底は側面の編みに合わせた編み目ですが、

かごを裏返してみてみると、市松編みの模様となっており、内側と編み方が異なっています。

つまり、内側と外側で二重底になった仕上がりとなっています。

かごの内側には、表面に茶色や黒く変色した部分がありますが、これはがまについたシミのようなもののため、自然な模様として見ていただければと思います。

こしご(背負いかご)がベースになっているこの手提げは、

サイズが小さくても、その底作りを踏襲しています。

そのため、手提げとして持つ分には十二分に丈夫な作りだと言えます。

こちらは小サイズです。

財布、鍵、ポーチ、携帯電話、横にした水筒がちょうど入るぐらいの大きさです。

浅型、マチ広タイプです。

こちらは大サイズです。

貴重品にプラスして、羽織りものや本など入れて余裕のある大きさです。

たっぷりの容量が入りますが、手提げ自体は持ち運びやすいサイズです。

こちら、左は通常の「がま手提げミニサイズ」、右が「マチ広 小サイズ」です。

こちらは、左が通常の「がま手提げ小サイズ」、右が「マチ広 大サイズ」です。

素材が柔らかいため、衣類を傷つけにくいのもうれしいところです。

どのサイズも中に入れる容量に対しては、十分な耐久性があります。

また、万が一持ち手が切れてしまった場合などは、

ご連絡いただければ、修理にお出しすることもできます。

「丈夫で、軽い」はかごの基本だと思いますが、

このがま細工においても、「ヒメガマ」と「ヤマカゲ」

それぞれの素材の特性を生かしながら、それを忠実に実現しています。

油分が放つ光沢が艶やかでさっぱりした乳白色。

かご自体が軽いので、荷物をあれこれ入れても軽やかに持てそうです。

季節や和洋の服を問わず、一年を通してお持ちいただける手提げです。

サイズをご確認いただき、どちらかお好みのものをお選びください。

鳥取県と裾野を分ける岡山県蒜山(ひるぜん)地方には、

今からおよそ600年以上前から伝わる「がま細工」があります。

漢字で「蒲(がま)」と書くこの植物は、地名などにも使われているようにとても身近な植物で、北海道から九州地方まで広く分布しています。

蒲鉾(かまぼこ)や蒲焼(かばやき)という言葉も、がまの穂の形が特徴的(大きなソーセージのような形)であり、その形状にそれぞれが似ていたため、その名がついたそうです。

蒜山がま細工では「ヒメガマ」という種類を使用し、今でも暮らしの道具が作られ続けています。

本来ヒメガマは湿地に自生するものですが、

こちらのがま細工を編まれる方々は栽培から手掛けられています。

ヒメガマは軽く、油分を含むので防水、保湿性に優れています。

もとは兵糧(ひょうろう)を運ぶための背負いかごが作られていたのが起源とのこと。

かつては雪靴なども作られていたそうです。

ヒメガマと、もうひとつの材料であるのがシナノキという木の皮の繊維です。

シナノキの木の皮のことを産地の皆さんは「ヤマカゲ」と呼んでいます。

このヤマカゲは川につけて、発酵させてから、

木の年輪にそって薄くはがしていくそうです。

発酵させるため、乾燥させるまで「ヤマカゲはにおいがきっついのよ~」と

笑いながら話してくださる作り手の皆さん。

とても楽しそうなのが印象的です。

こちらのページでは、がま手提げ、マチの広いタイプをご紹介します。

側面の編み目はすだれを編むような道具で作るため、シンプルかつ素朴です。

肉厚で弾力のあるがまが縦に並びます。

ヒメガマの艶とヤマカゲの強靭さを合わせた縄で作っています。乾燥させたヤマカゲは特ににおいはありません。

こしご(背負いかご)がベースになっているこの手提げは、

サイズが小さくても、その底作りを踏襲しています。

そのため、手提げとして持つ分には十二分に丈夫な作りだと言えます。

素材が柔らかいため、衣類を傷つけにくいのもうれしいところです。

どのサイズも中に入れる容量に対しては、十分な耐久性があります。

また、万が一持ち手が切れてしまった場合などは、

ご連絡いただければ、修理にお出しすることもできます。

「丈夫で、軽い」はかごの基本だと思いますが、

このがま細工においても、「ヒメガマ」と「ヤマカゲ」

それぞれの素材の特性を生かしながら、それを忠実に実現しています。

油分が放つ光沢が艶やかでさっぱりした乳白色。

かご自体が軽いので、荷物をあれこれ入れても軽やかに持てそうです。

季節や和洋の服を問わず、一年を通してお持ちいただける手提げです。

サイズをご確認いただき、どちらかお好みのものをお選びください。

鳥取県と裾野を分ける岡山県蒜山(ひるぜん)地方には、

今からおよそ600年以上前から伝わる「がま細工」があります。

漢字で「蒲(がま)」と書くこの植物は、地名などにも使われているようにとても身近な植物で、北海道から九州地方まで広く分布しています。

蒲鉾(かまぼこ)や蒲焼(かばやき)という言葉も、がまの穂の形が特徴的(大きなソーセージのような形)であり、その形状にそれぞれが似ていたため、その名がついたそうです。

蒜山がま細工では「ヒメガマ」という種類を使用し、今でも暮らしの道具が作られ続けています。

本来ヒメガマは湿地に自生するものですが、

こちらのがま細工を編まれる方々は栽培から手掛けられています。

ヒメガマは軽く、油分を含むので防水、保湿性に優れています。

もとは兵糧(ひょうろう)を運ぶための背負いかごが作られていたのが起源とのこと。

かつては雪靴なども作られていたそうです。

ヒメガマと、もうひとつの材料であるのがシナノキという木の皮の繊維です。

シナノキの木の皮のことを産地の皆さんは「ヤマカゲ」と呼んでいます。

このヤマカゲは川につけて、発酵させてから、

木の年輪にそって薄くはがしていくそうです。

発酵させるため、乾燥させるまで「ヤマカゲはにおいがきっついのよ~」と

笑いながら話してくださる作り手の皆さん。

とても楽しそうなのが印象的です。

こちらのページでは、がま手提げ、マチの広いタイプをご紹介します。

小・大の2サイズがあります。

もとは背負いかごや雪ぐつから始まったがま細工ですが、現代の暮らしに合わせて、手提げも作られるようになったとのこと。

どのサイズも作り方は同じです。

側面の編み目はすだれを編むような道具で作るため、シンプルかつ素朴です。

がまの茎を5枚ほどむいて芯に近い部分を使います。

肉厚で弾力のあるがまが縦に並びます。

ご自身たちで栽培から乾燥などの下処理まで丁寧に行っています。がまが持つ、適度な油分から放つ光沢と艶やかさには見とれてしまいます。

縁も段差なく、実に滑らかに、そして、きれいに織り込まれています。

上から見ても、安定した仕上がりです。

持ち手は、ヒメガマとヤマカゲ(シナノキ)をより合わせて作っています。

ヒメガマの艶とヤマカゲの強靭さを合わせた縄で作っています。乾燥させたヤマカゲは特ににおいはありません。

かごと持ち手の接続部分です。

内側の部分です。縁の部分で持ち手とかごが留められているように、編み目の上から下へもこの持ち手は通されています。

持ち手は底の部分でしっかりと結ばれています。デザインとしてもアクセントになりつつ、実用の面でも、かご全体をしっかり支える作りになっています。

そして、丈夫さを増すために気を配られているのが底づくりです。

内側の底は側面の編みに合わせた編み目ですが、

かごを裏返してみてみると、市松編みの模様となっており、内側と編み方が異なっています。

つまり、内側と外側で二重底になった仕上がりとなっています。

かごの内側には、表面に茶色や黒く変色した部分がありますが、これはがまについたシミのようなもののため、自然な模様として見ていただければと思います。

こしご(背負いかご)がベースになっているこの手提げは、

サイズが小さくても、その底作りを踏襲しています。

そのため、手提げとして持つ分には十二分に丈夫な作りだと言えます。

こちらは小サイズです。

財布、鍵、ポーチ、携帯電話、横にした水筒がちょうど入るぐらいの大きさです。

浅型、マチ広タイプです。

こちらは大サイズです。

貴重品にプラスして、羽織りものや本など入れて余裕のある大きさです。

たっぷりの容量が入りますが、手提げ自体は持ち運びやすいサイズです。

こちら、左は通常の「がま手提げミニサイズ」、右が「マチ広 小サイズ」です。

こちらは、左が通常の「がま手提げ小サイズ」、右が「マチ広 大サイズ」です。

素材が柔らかいため、衣類を傷つけにくいのもうれしいところです。

どのサイズも中に入れる容量に対しては、十分な耐久性があります。

また、万が一持ち手が切れてしまった場合などは、

ご連絡いただければ、修理にお出しすることもできます。

「丈夫で、軽い」はかごの基本だと思いますが、

このがま細工においても、「ヒメガマ」と「ヤマカゲ」

それぞれの素材の特性を生かしながら、それを忠実に実現しています。

油分が放つ光沢が艶やかでさっぱりした乳白色。

かご自体が軽いので、荷物をあれこれ入れても軽やかに持てそうです。

季節や和洋の服を問わず、一年を通してお持ちいただける手提げです。

サイズをご確認いただき、どちらかお好みのものをお選びください。