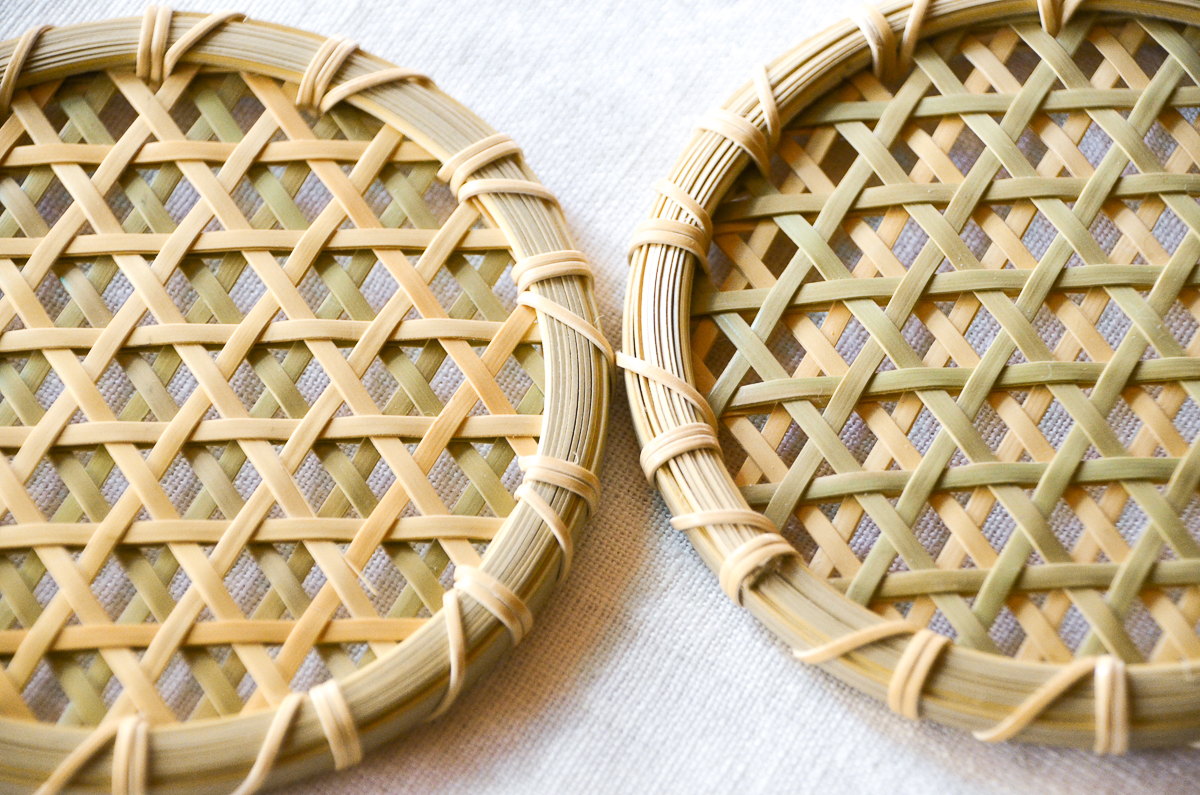

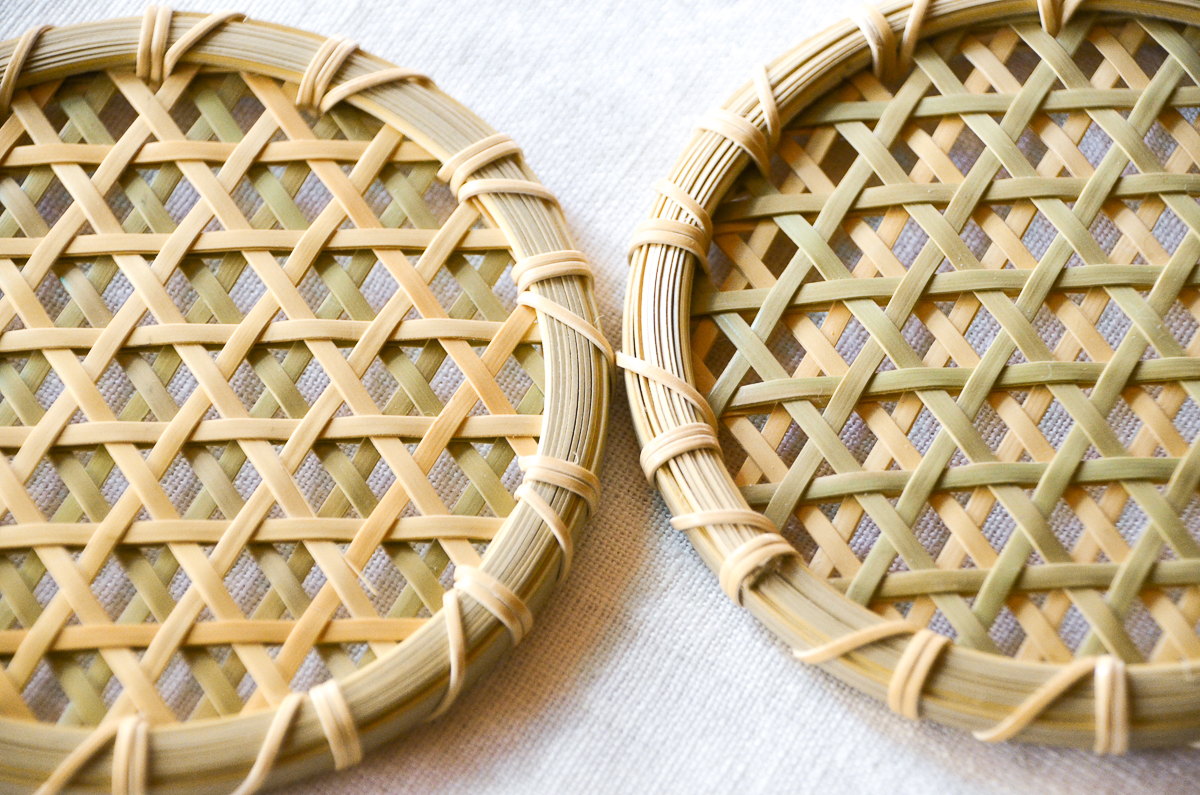

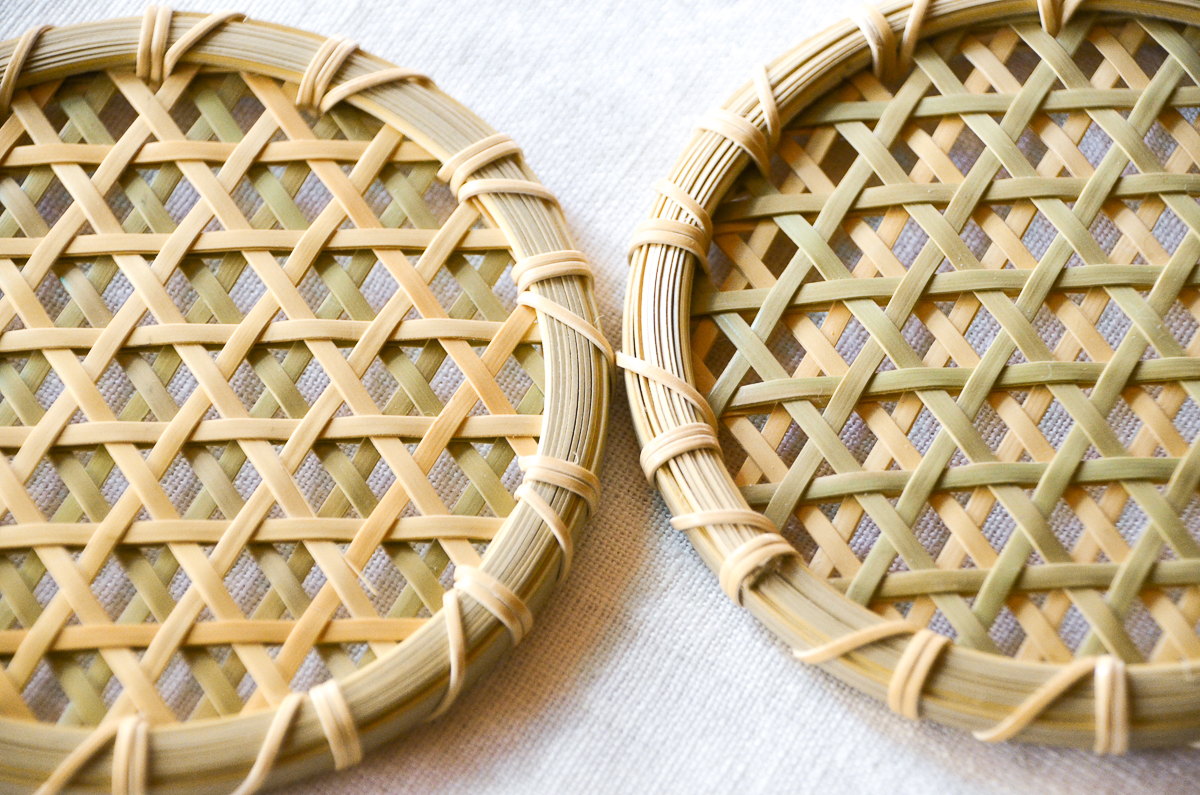

320710 鳥取県/真竹(白竹・青竹) 丸コースター 六つ目二枚重ね 2種

こちらは真竹のなかでも、晒した状態の「白竹」と

緑色をしたままの「青竹」を使って編まれたコースターです。

普通、「青竹」というと伐り出したままの状態で使われることが多いですが、

こちらは”油抜き”という工程を経た青竹が使われています。

油抜きとは、丸い竹を火や熱であぶり、

表皮の蝋分を溶かしてにじみ出たものをウエスで拭きとるという作業です。(これを乾式油抜きといいます)

この作業をすることで、竹表面に光沢がうまれ、材も硬くしまってより丈夫になります。

しっかり油抜きされたものは色も晒されて「白竹」となりますが、こちらのコースターで使われている青竹は、まだ油分が竹に残っており、作り手の方はあえてこの竹を「緑竹」と呼んでいらっしゃいます。

緑竹は、数年経つと徐々に油分が抜けて白くなってくるとのこと。

「三角格子」タイプと「斜め格子」タイプの2種類があります。

どちらも大きさや仕様は同じです。

こちらは裏面の様子です。裏も丁寧に処理されていて、やさしい手触りです。

縁の部分は、太めの竹ひごをまわして、それを籐(とう)を巻いて留めています。

それではタイプごとにご紹介します。

こちらは「三角格子」タイプです。

青竹で編まれた「六つ目編み」をベースに、六角形の中に白竹の三角格子(さんかくごうし)がひょこっと顔をのぞかせるように編まれたものです。

青竹と白竹のゆるやかな色味のコントラストを楽しめます。

青竹と白竹の組み合わせは、材料や作り手の都合で変わることがあります。青竹が三角形を作る場合と、白竹が三角形を作る場合があります。

いずれも美しい仕上がりです。どちらのタイプかは、入荷した時によって変わります。ご指定いただけませんので、あらかじめご了承ください。

こちらは「斜め格子」タイプです。

こちらも青竹の六つ目編みを下地にして、白竹が斜めに交差するように編まれています。

青竹の色味は徐々に白竹のような黄味がかった色へと変化していきます。色味の具合はお届けするものにより個体差があり、青みが抜けているものもございます。予めご了承ください。

また、こちらも同様に青竹と白竹の組み合わせは、作り手さんのご都合で変わることがあります。

いずれもきれいな仕上がりです。どちらのタイプかは、入荷した時によって変わります。ご指定いただけませんので、あらかじめご了承ください。

ガラスに入れた冷茶を載せて。

竹の爽やかな色味が、ガラスややきもの、どんな器もその良さを引き立ててくれます。

お茶、コーヒー、紅茶、お水、ジュース、お酒など。

コースターを一枚敷くと、場を華やかにしてくれるだけではなく、

その飲み口もグンと変わりそうです。

お手入れとしては、お使いになったあとに、

濡らして固く絞った布巾で水分や汚れを拭き取るだけで十分です。

汚れが気になる場合は、たわしやスポンジを使って水で洗い流してよく乾かしてください。

その後、棚や引き出しにしまう場合は、しっかりと乾燥させてからお入れください。

コースターとしてお使いにならないときには、壁に掛けて飾り、

編み目を楽しむのもおすすめです。

どちらかお好きなタイプをお選びください。

別府で学び、鳥取で編む ― コースターと丸皿に込める、竹のかたち ―

こちらの作り手は、コースターや丸皿といった、

暮らしのそばにあるかたちを追求し、編み続けています。

小さいながらも竹細工ならではの多様な編み方があり、

まっすぐなひごを組み合わせただけとは思えないほど、繊細で豊かな模様が生まれます。

日々の食卓に置くだけで、空気がふっと明るくなるような、

そんな素朴な楽しさを感じさせてくれます。

竹の色や種類、そして編み模様の違いから、どうぞお好みの一枚を見つけてみてください。

こちらは真竹のなかでも、晒した状態の「白竹」と

緑色をしたままの「青竹」を使って編まれたコースターです。

普通、「青竹」というと伐り出したままの状態で使われることが多いですが、

こちらは”油抜き”という工程を経た青竹が使われています。

油抜きとは、丸い竹を火や熱であぶり、

表皮の蝋分を溶かしてにじみ出たものをウエスで拭きとるという作業です。(これを乾式油抜きといいます)

この作業をすることで、竹表面に光沢がうまれ、材も硬くしまってより丈夫になります。

しっかり油抜きされたものは色も晒されて「白竹」となりますが、こちらのコースターで使われている青竹は、まだ油分が竹に残っており、作り手の方はあえてこの竹を「緑竹」と呼んでいらっしゃいます。

緑竹は、数年経つと徐々に油分が抜けて白くなってくるとのこと。

竹の爽やかな色味が、ガラスややきもの、どんな器もその良さを引き立ててくれます。

お茶、コーヒー、紅茶、お水、ジュース、お酒など。

コースターを一枚敷くと、場を華やかにしてくれるだけではなく、

その飲み口もグンと変わりそうです。

お手入れとしては、お使いになったあとに、

濡らして固く絞った布巾で水分や汚れを拭き取るだけで十分です。

汚れが気になる場合は、たわしやスポンジを使って水で洗い流してよく乾かしてください。

その後、棚や引き出しにしまう場合は、しっかりと乾燥させてからお入れください。

コースターとしてお使いにならないときには、壁に掛けて飾り、

編み目を楽しむのもおすすめです。

どちらかお好きなタイプをお選びください。

別府で学び、鳥取で編む ― コースターと丸皿に込める、竹のかたち ―

こちらの作り手は、コースターや丸皿といった、

暮らしのそばにあるかたちを追求し、編み続けています。

小さいながらも竹細工ならではの多様な編み方があり、

まっすぐなひごを組み合わせただけとは思えないほど、繊細で豊かな模様が生まれます。

日々の食卓に置くだけで、空気がふっと明るくなるような、

そんな素朴な楽しさを感じさせてくれます。

竹の色や種類、そして編み模様の違いから、どうぞお好みの一枚を見つけてみてください。

こちらは真竹のなかでも、晒した状態の「白竹」と

緑色をしたままの「青竹」を使って編まれたコースターです。

普通、「青竹」というと伐り出したままの状態で使われることが多いですが、

こちらは”油抜き”という工程を経た青竹が使われています。

油抜きとは、丸い竹を火や熱であぶり、

表皮の蝋分を溶かしてにじみ出たものをウエスで拭きとるという作業です。(これを乾式油抜きといいます)

この作業をすることで、竹表面に光沢がうまれ、材も硬くしまってより丈夫になります。

しっかり油抜きされたものは色も晒されて「白竹」となりますが、こちらのコースターで使われている青竹は、まだ油分が竹に残っており、作り手の方はあえてこの竹を「緑竹」と呼んでいらっしゃいます。

緑竹は、数年経つと徐々に油分が抜けて白くなってくるとのこと。

「三角格子」タイプと「斜め格子」タイプの2種類があります。

どちらも大きさや仕様は同じです。

こちらは裏面の様子です。裏も丁寧に処理されていて、やさしい手触りです。

縁の部分は、太めの竹ひごをまわして、それを籐(とう)を巻いて留めています。

それではタイプごとにご紹介します。

こちらは「三角格子」タイプです。

青竹で編まれた「六つ目編み」をベースに、六角形の中に白竹の三角格子(さんかくごうし)がひょこっと顔をのぞかせるように編まれたものです。

青竹と白竹のゆるやかな色味のコントラストを楽しめます。

青竹と白竹の組み合わせは、材料や作り手の都合で変わることがあります。青竹が三角形を作る場合と、白竹が三角形を作る場合があります。

いずれも美しい仕上がりです。どちらのタイプかは、入荷した時によって変わります。ご指定いただけませんので、あらかじめご了承ください。

こちらは「斜め格子」タイプです。

こちらも青竹の六つ目編みを下地にして、白竹が斜めに交差するように編まれています。

青竹の色味は徐々に白竹のような黄味がかった色へと変化していきます。色味の具合はお届けするものにより個体差があり、青みが抜けているものもございます。予めご了承ください。

また、こちらも同様に青竹と白竹の組み合わせは、作り手さんのご都合で変わることがあります。

いずれもきれいな仕上がりです。どちらのタイプかは、入荷した時によって変わります。ご指定いただけませんので、あらかじめご了承ください。

ガラスに入れた冷茶を載せて。

竹の爽やかな色味が、ガラスややきもの、どんな器もその良さを引き立ててくれます。

お茶、コーヒー、紅茶、お水、ジュース、お酒など。

コースターを一枚敷くと、場を華やかにしてくれるだけではなく、

その飲み口もグンと変わりそうです。

お手入れとしては、お使いになったあとに、

濡らして固く絞った布巾で水分や汚れを拭き取るだけで十分です。

汚れが気になる場合は、たわしやスポンジを使って水で洗い流してよく乾かしてください。

その後、棚や引き出しにしまう場合は、しっかりと乾燥させてからお入れください。

コースターとしてお使いにならないときには、壁に掛けて飾り、

編み目を楽しむのもおすすめです。

どちらかお好きなタイプをお選びください。

別府で学び、鳥取で編む ― コースターと丸皿に込める、竹のかたち ―

こちらの作り手は、コースターや丸皿といった、

暮らしのそばにあるかたちを追求し、編み続けています。

小さいながらも竹細工ならではの多様な編み方があり、

まっすぐなひごを組み合わせただけとは思えないほど、繊細で豊かな模様が生まれます。

日々の食卓に置くだけで、空気がふっと明るくなるような、

そんな素朴な楽しさを感じさせてくれます。

竹の色や種類、そして編み模様の違いから、どうぞお好みの一枚を見つけてみてください。