810403-1 富山県/菅(すげ) 菅笠 大野(おおの)直径42cm

富山県高岡市は菅笠(すげがさ)の産地として知られており、

菅笠製作技術は国の重要無形民俗文化財ともなっています。

現在では作る方が高齢になり、出荷量も少なくなってきています。

昔ながらの日本に生えている植物を使っての道具は、

日本人の暮らしに合わせて作られています。

昔は田植えや農作業をするときには必需品とされていました。

長時間太陽の下で作業する時にも通気性が良く、

雨が降っても広い範囲を守ってくれる笠。

日本人の暮らしにとってなくてはならかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「大野(おおの)」と呼ばれるタイプをご紹介します。なだらかな曲線を描く形が、大きな野原を連想させます。

菅笠製作用に栽培し、梅雨明けに刈り取った「すげ」をよく乾燥させます。美しいクリーム色になります。

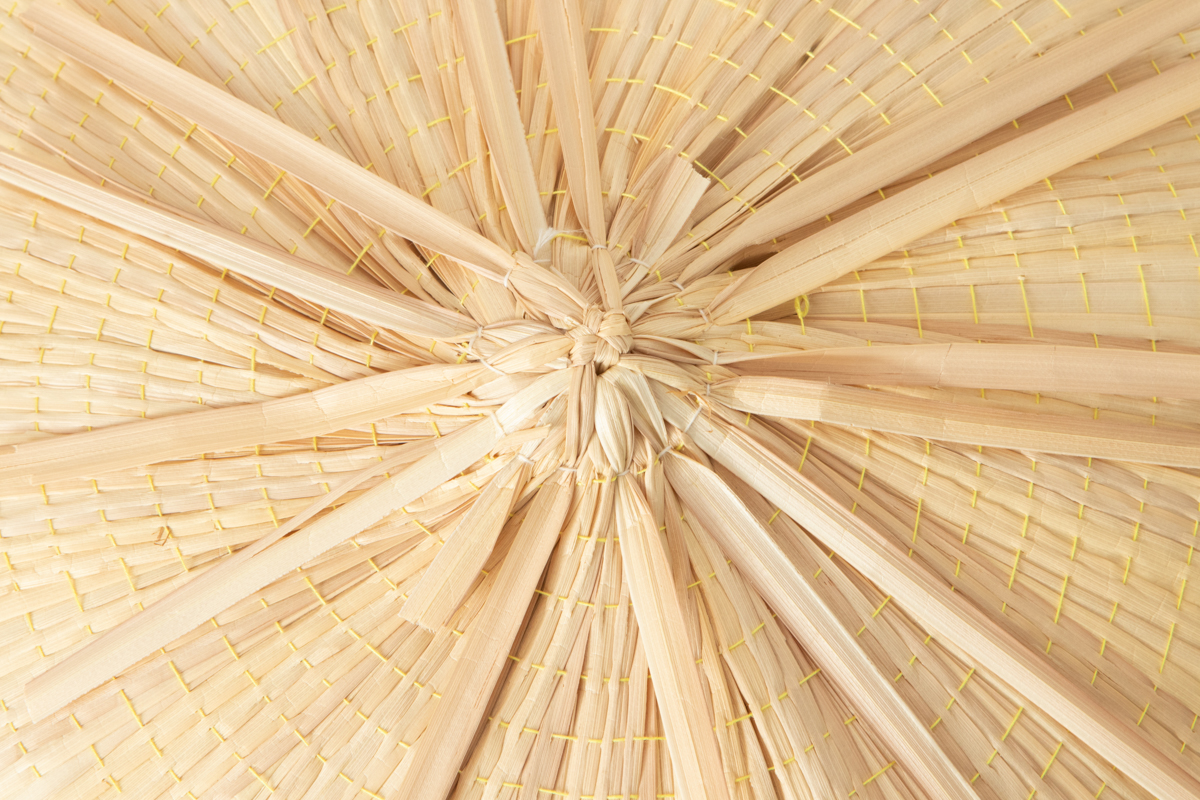

中心からは女竹(めだけ)という種類の竹を骨にして、そこにすげを巻きつけています。また、水が編み目に流れていくよう、中心部分には水をはじく茶色い紙がはさまれています。

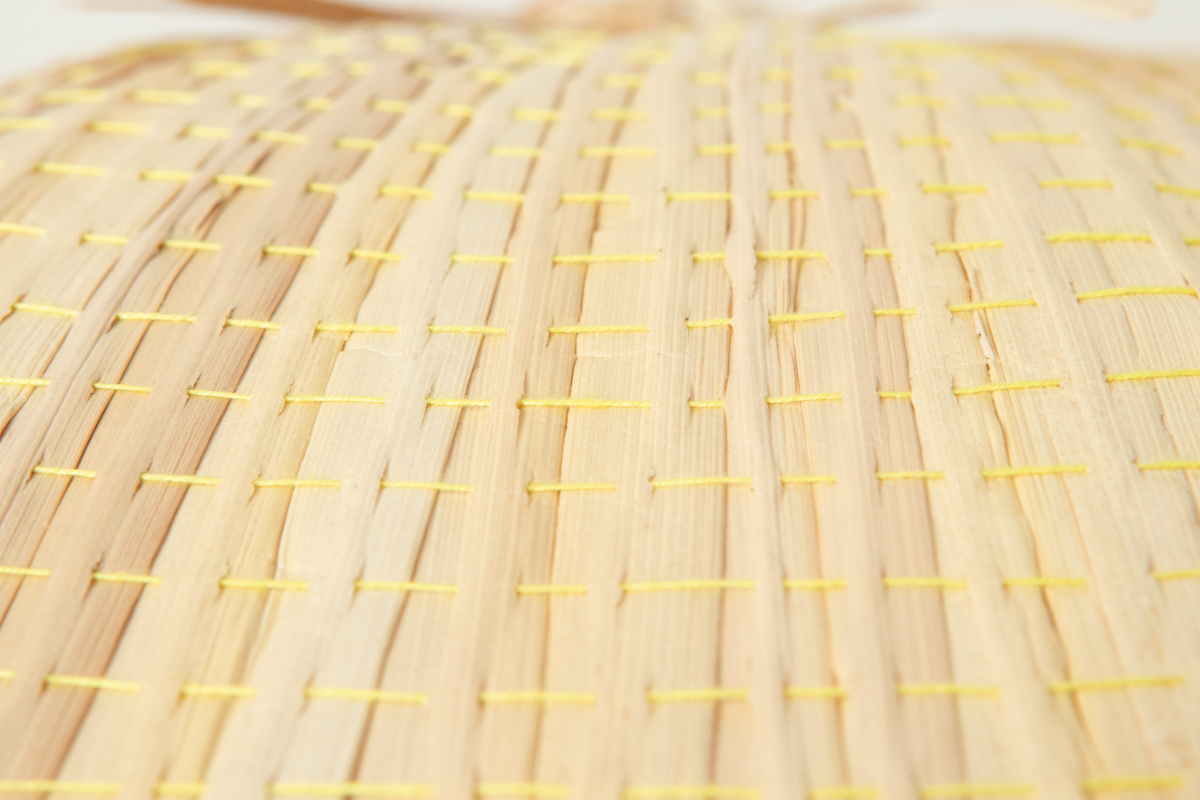

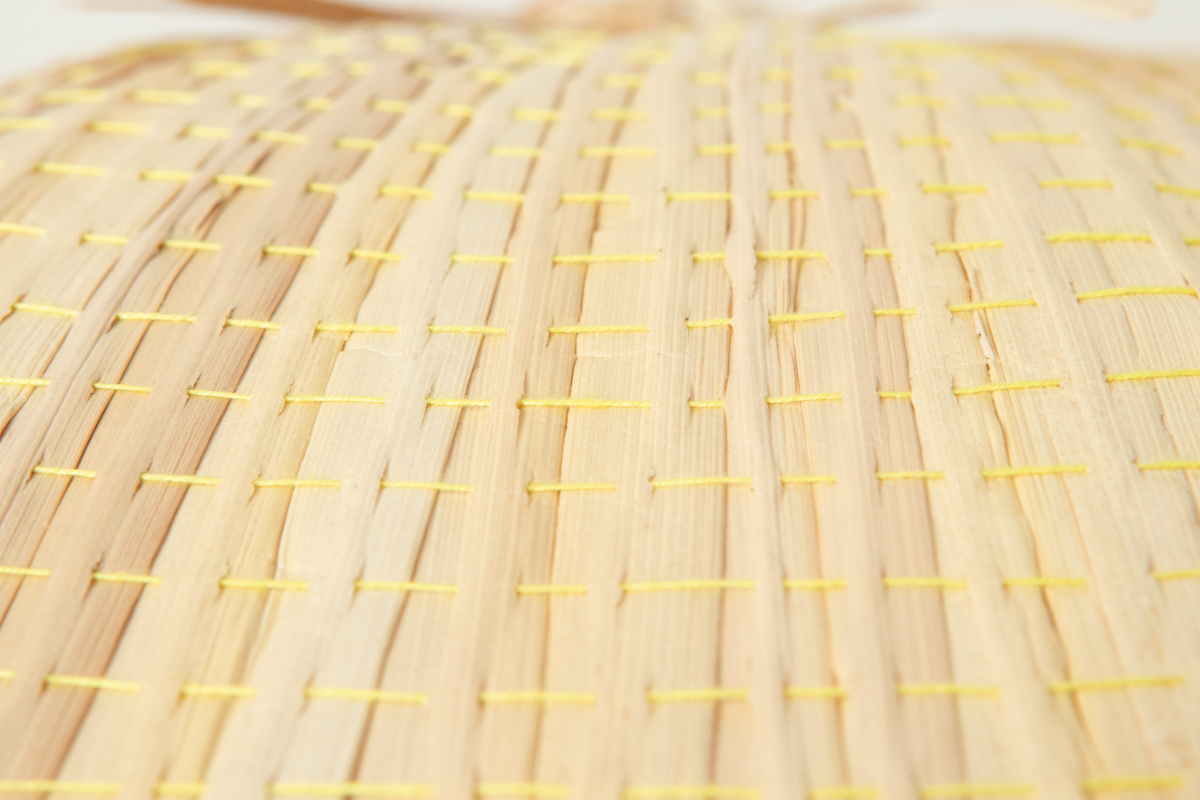

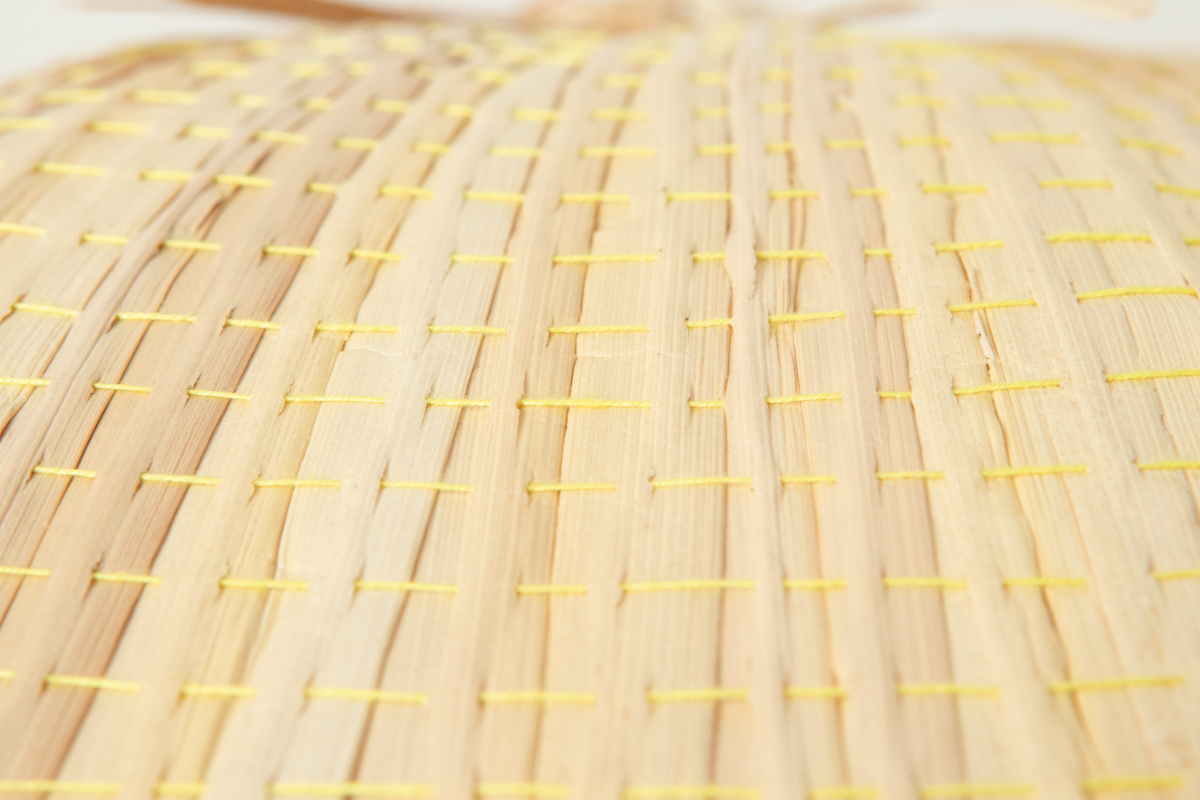

内側の編み目です。横方向に竹骨を経由しながら、編みつけています。

内側の横方向に対して、外側は材料のすげを縦方向に敷き詰めて並べています。

それを糸で細かく編みつなぎ、一つの笠を作っていきます。とても繊細な仕事ぶりが伝わってきます。これを縫える方が年々減っているとのこと。

縁を外側から見たところです。細い竹がぐるっと回してあり、芯材と結ぶことで縦方向のすげをしっかりと抑えています。縁の芯材には真竹を使用しています。

内側の縁作りも見事で、縦方向のすげを畳み込みつつ、編み流していきます。

頭に取り付ける部分、写真左の「丸当て(まるあて)」と、写真右の「五徳(ごとく)」があります。丸当ては読んで字の如く、頭に当てる(のせる)ようにして使います。五徳は頭にスポッとかぶるようなイメージです。五徳は男性でもかぶれるよう、少し大きめの作りです。

「丸当て」には耳にかける縄がついています。8の字にして使ったほうが安定します。

片方の縄には、このように綿の紐が取り付けてあります。これを使って、あごに結びつけます。

丸当てと笠本体を4箇所で留めています。結束バンドを使用しています。こちらは切らないようお気をつけください。

こちらが五徳をつけたときの様子です。同様に綿紐が片側に付いています。かぶる部分、少し大きめの円周なので、大きい場合はタオルや手拭いなどを挟んで調節されると良いと思います。

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」も同様にお伝えすると、

- 男女や頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当に比べると、五徳自体に高さがあるので、笠を若干ですが浅くかぶるようになります。

丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでお届けとなります。「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

備考欄に何も記載がない場合は、自動的に「丸当て」仕様でお届けします。

軽くて風通しよく涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

菅笠というと、お祭りや舞台衣装、お遍路の際の衣装などと考えられがちですが、

こちらの「大野」は富山県では昔から農作業用に作られた形ですので、日々の農作業やお庭仕事の時にお役立てください。

富山県高岡市は菅笠(すげがさ)の産地として知られており、

菅笠製作技術は国の重要無形民俗文化財ともなっています。

現在では作る方が高齢になり、出荷量も少なくなってきています。

昔ながらの日本に生えている植物を使っての道具は、

日本人の暮らしに合わせて作られています。

昔は田植えや農作業をするときには必需品とされていました。

長時間太陽の下で作業する時にも通気性が良く、

雨が降っても広い範囲を守ってくれる笠。

日本人の暮らしにとってなくてはならかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「大野(おおの)」と呼ばれるタイプをご紹介します。なだらかな曲線を描く形が、大きな野原を連想させます。

菅笠製作用に栽培し、梅雨明けに刈り取った「すげ」をよく乾燥させます。美しいクリーム色になります。

中心からは女竹(めだけ)という種類の竹を骨にして、そこにすげを巻きつけています。また、水が編み目に流れていくよう、中心部分には水をはじく茶色い紙がはさまれています。

内側の編み目です。横方向に竹骨を経由しながら、編みつけています。

内側の横方向に対して、外側は材料のすげを縦方向に敷き詰めて並べています。

それを糸で細かく編みつなぎ、一つの笠を作っていきます。とても繊細な仕事ぶりが伝わってきます。これを縫える方が年々減っているとのこと。

縁を外側から見たところです。細い竹がぐるっと回してあり、芯材と結ぶことで縦方向のすげをしっかりと抑えています。縁の芯材には真竹を使用しています。

内側の縁作りも見事で、縦方向のすげを畳み込みつつ、編み流していきます。

頭に取り付ける部分、写真左の「丸当て(まるあて)」と、写真右の「五徳(ごとく)」があります。丸当ては読んで字の如く、頭に当てる(のせる)ようにして使います。五徳は頭にスポッとかぶるようなイメージです。五徳は男性でもかぶれるよう、少し大きめの作りです。

「丸当て」には耳にかける縄がついています。8の字にして使ったほうが安定します。

片方の縄には、このように綿の紐が取り付けてあります。これを使って、あごに結びつけます。

丸当てと笠本体を4箇所で留めています。結束バンドを使用しています。こちらは切らないようお気をつけください。

こちらが五徳をつけたときの様子です。同様に綿紐が片側に付いています。かぶる部分、少し大きめの円周なので、大きい場合はタオルや手拭いなどを挟んで調節されると良いと思います。

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」も同様にお伝えすると、

- 男女や頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当に比べると、五徳自体に高さがあるので、笠を若干ですが浅くかぶるようになります。

丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでお届けとなります。「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

備考欄に何も記載がない場合は、自動的に「丸当て」仕様でお届けします。

軽くて風通しよく涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

菅笠というと、お祭りや舞台衣装、お遍路の際の衣装などと考えられがちですが、

こちらの「大野」は富山県では昔から農作業用に作られた形ですので、日々の農作業やお庭仕事の時にお役立てください。

富山県高岡市は菅笠(すげがさ)の産地として知られており、

菅笠製作技術は国の重要無形民俗文化財ともなっています。

現在では作る方が高齢になり、出荷量も少なくなってきています。

昔ながらの日本に生えている植物を使っての道具は、

日本人の暮らしに合わせて作られています。

昔は田植えや農作業をするときには必需品とされていました。

長時間太陽の下で作業する時にも通気性が良く、

雨が降っても広い範囲を守ってくれる笠。

日本人の暮らしにとってなくてはならかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「大野(おおの)」と呼ばれるタイプをご紹介します。なだらかな曲線を描く形が、大きな野原を連想させます。

菅笠製作用に栽培し、梅雨明けに刈り取った「すげ」をよく乾燥させます。美しいクリーム色になります。

中心からは女竹(めだけ)という種類の竹を骨にして、そこにすげを巻きつけています。また、水が編み目に流れていくよう、中心部分には水をはじく茶色い紙がはさまれています。

内側の編み目です。横方向に竹骨を経由しながら、編みつけています。

内側の横方向に対して、外側は材料のすげを縦方向に敷き詰めて並べています。

それを糸で細かく編みつなぎ、一つの笠を作っていきます。とても繊細な仕事ぶりが伝わってきます。これを縫える方が年々減っているとのこと。

縁を外側から見たところです。細い竹がぐるっと回してあり、芯材と結ぶことで縦方向のすげをしっかりと抑えています。縁の芯材には真竹を使用しています。

内側の縁作りも見事で、縦方向のすげを畳み込みつつ、編み流していきます。

頭に取り付ける部分、写真左の「丸当て(まるあて)」と、写真右の「五徳(ごとく)」があります。丸当ては読んで字の如く、頭に当てる(のせる)ようにして使います。五徳は頭にスポッとかぶるようなイメージです。五徳は男性でもかぶれるよう、少し大きめの作りです。

「丸当て」には耳にかける縄がついています。8の字にして使ったほうが安定します。

片方の縄には、このように綿の紐が取り付けてあります。これを使って、あごに結びつけます。

丸当てと笠本体を4箇所で留めています。結束バンドを使用しています。こちらは切らないようお気をつけください。

こちらが五徳をつけたときの様子です。同様に綿紐が片側に付いています。かぶる部分、少し大きめの円周なので、大きい場合はタオルや手拭いなどを挟んで調節されると良いと思います。

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」も同様にお伝えすると、

- 男女や頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当に比べると、五徳自体に高さがあるので、笠を若干ですが浅くかぶるようになります。

丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでお届けとなります。「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

備考欄に何も記載がない場合は、自動的に「丸当て」仕様でお届けします。

軽くて風通しよく涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

菅笠というと、お祭りや舞台衣装、お遍路の際の衣装などと考えられがちですが、

こちらの「大野」は富山県では昔から農作業用に作られた形ですので、日々の農作業やお庭仕事の時にお役立てください。