富山県/淡竹 手つき楕円ざる 小・中・大 3サイズ

富山県では元々、産地で「そうけ」と言われるざるを、作る一大産地でした。

「そうけ」は元々米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具でした。

片口が開いているタイプを主に作られるその産地の方々にお願いをして、両方に口を開けてもらい、細長い楕円型のざるを作っていただきました。

何度か試作を重ねていただき、この仕様に落ち着いています。

昔からこのタイプのざるはほかの産地でも「両口小判ざる」などと言われている形です。

ざるの両サイドに口(=持ち手)がついていて、上から見ると小判型の形からそのような名前になっています。

こちらのページでは、その持ち手がついた小判型=楕円形のざるを「手つき楕円ざる」という名前でご紹介します。

サイズは小・中・大の3サイズありますが、どのサイズもおおよそ仕様は同じです。

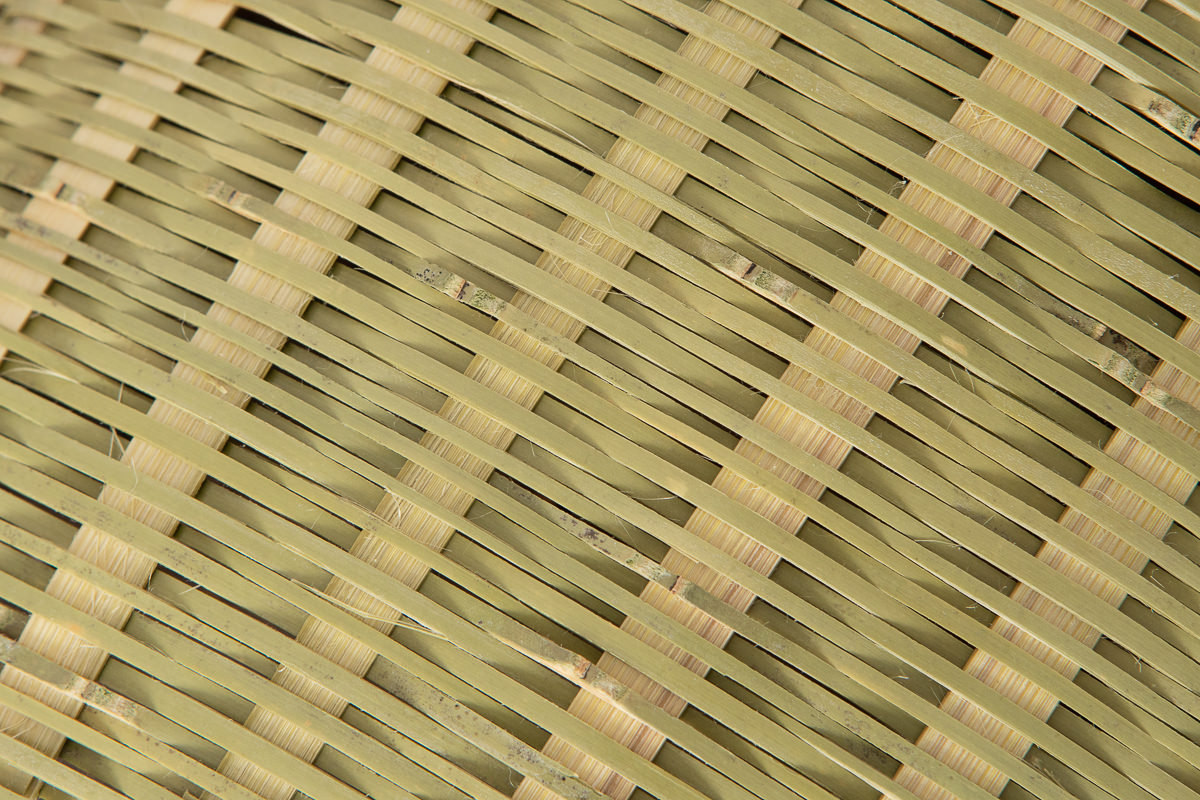

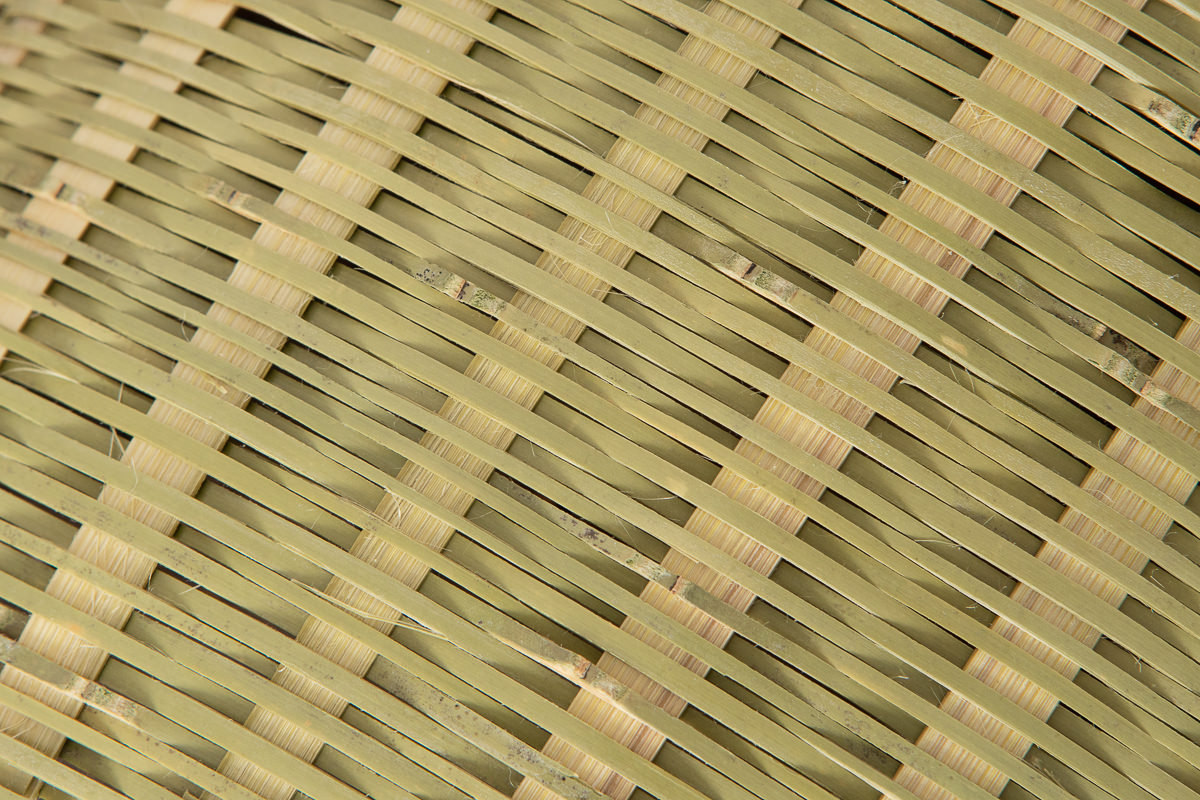

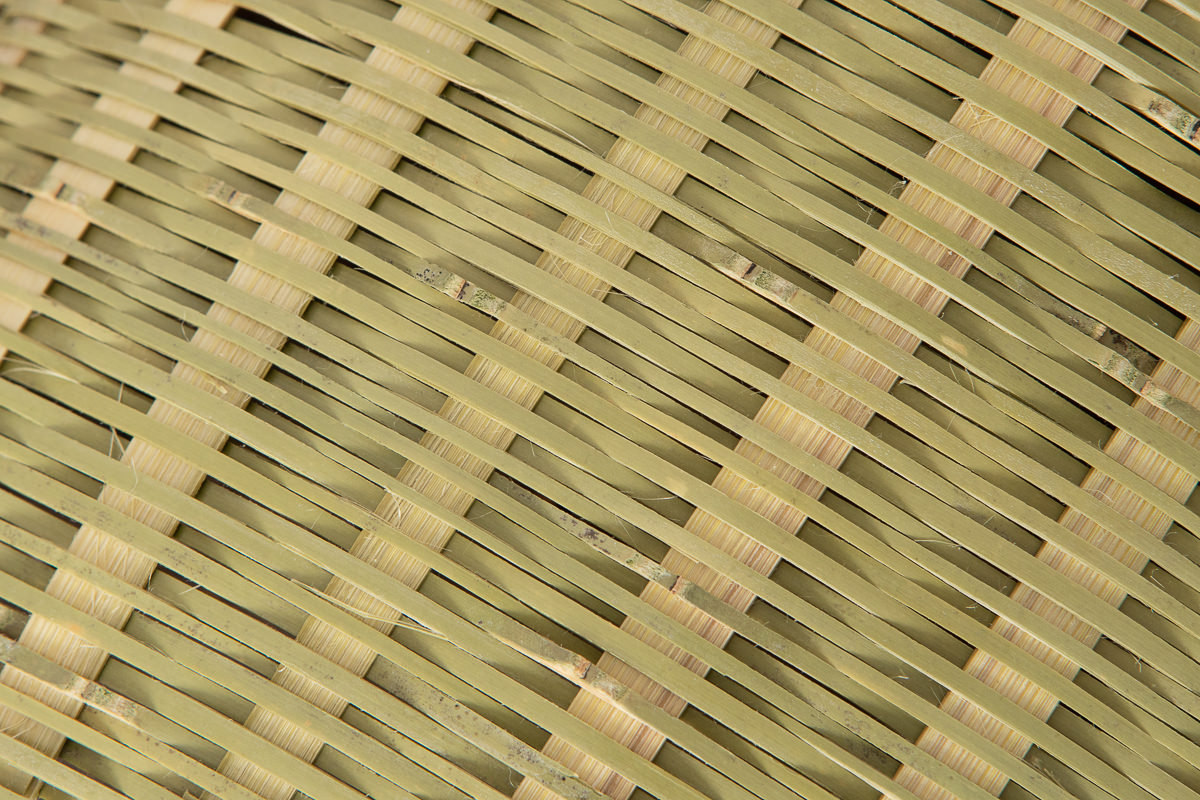

形は違いますが、富山県のそうけ作りで行われる技法を踏襲しており、ざるの編み目部分はシンプルな「ござ目編み」という編み方になっています。

裏返せば、つるつるとした表皮でゴザ目編みが展開されています。

縁は「当て縁(あてぶち)仕上げ」という技法で仕上げています。

当てた縁を止めるのには籐(とう)を使用しています。

内部に一部針金を使用していますが、10年はさびないと言います。

縁にぐるっと通している竹に上からコの字状に竹をかぶせて、籐で縛っています。

口部分は、縁と同じく籐(とう)を巻いて仕上げており、滑らかになっています。

真横から見ると、ざるはU字にカーブを描いています。

置いてみるとあまり揺れはなく、落ち着きます。

少し深さがあるため、台所回りの水切りざるとしてもお使いいただけます。

それでは、3サイズを順番にご紹介していきます。

こちらは小サイズです。横幅22cmで奥行16cm、高さ5cm程です。お一人分の麺類やおにぎりなどを載せるのにちょうど良いです。

麺類ですと、100g程度を載せるのによさそうです。その他、てんぷらやから揚げなどの揚げ物をキッチンペーパーなどを敷いて、使うのも雰囲気よさそうです。

こちらは中サイズです。横幅30cmで奥行21cm、高さ5cmほどです。

1、2人分の料理を盛るのにちょうど良いです。

おにぎりですと5,6個は載せられそうです。麺類ですと、200g程度を載せるのによさそうです。

こちらは大サイズです。横幅36cmで奥行き24cm、高さ5cmほどです。2,3人分の料理を盛るのに、ちょうど良いです。

おにぎりですと、8~10個くらいは載せられそうです。麺類ですと、300g程度を載せるのによさそうです。

両方の口に竹が通してありますから、両手で持ち上げて水を切ったりすることもできます。麺類を茹でた熱湯をかけても、金属のように熱くなりすぎないのが竹の長所でもあります。

また、その両方の手がついていることで、使用後、ざるをたわし等で水洗いし、

水を切った後、ひっかけて乾かすことができるのもうれしいところです。

ただ、両方の口が開いているということは同時にこぼれやすくもあるため、あまり多くの量を水切りするのには向いていません。

そうめんにそばにうどん等の麺類はもちろんのこと、おにぎりや枝豆、

鍋料理の際の具材や焼肉などする時のサンチュや大葉などの葉物の盛り付けにもぴったりです。

細長いこのタイプのざるは丸いざると違い、テーブル等に置く時の向きを選べるのがメリットです。

キッチンペーパーなどを敷いて、唐揚げや天ぷらの盛り皿としてもいいですし、

敷き葉や大葉を下に敷いて、お刺身などを盛りつけても映えそうですね。

油物がついた時には中性洗剤を少量使って、水洗いしても大丈夫です。

こちらのざるのように今までに産地になかった形をお願いしたとしても、

「ざるの範疇であれば、高いクオリティで必ず仕上げる」という

専門的にざるを作っていた産地の気概が伝わってくる仕上がりです。

サイズをご確認いただき、お好みのサイズをお選びくださいませ。

<富山県のざる~そうけ作り~>

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、

手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

また、日本海側に限らず、中部、中京エリアにおいても、

豆やもち米、その他穀物を扱う業務用の工場において、

現在でもその需要に応え続けています。

富山県では元々、産地で「そうけ」と言われるざるを、作る一大産地でした。

「そうけ」は元々米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具でした。

片口が開いているタイプを主に作られるその産地の方々にお願いをして、両方に口を開けてもらい、細長い楕円型のざるを作っていただきました。

何度か試作を重ねていただき、この仕様に落ち着いています。

昔からこのタイプのざるはほかの産地でも「両口小判ざる」などと言われている形です。

ざるの両サイドに口(=持ち手)がついていて、上から見ると小判型の形からそのような名前になっています。

こちらのページでは、その持ち手がついた小判型=楕円形のざるを「手つき楕円ざる」という名前でご紹介します。

サイズは小・中・大の3サイズありますが、どのサイズもおおよそ仕様は同じです。

形は違いますが、富山県のそうけ作りで行われる技法を踏襲しており、ざるの編み目部分はシンプルな「ござ目編み」という編み方になっています。

裏返せば、つるつるとした表皮でゴザ目編みが展開されています。

縁は「当て縁(あてぶち)仕上げ」という技法で仕上げています。

当てた縁を止めるのには籐(とう)を使用しています。

内部に一部針金を使用していますが、10年はさびないと言います。

縁にぐるっと通している竹に上からコの字状に竹をかぶせて、籐で縛っています。

口部分は、縁と同じく籐(とう)を巻いて仕上げており、滑らかになっています。

真横から見ると、ざるはU字にカーブを描いています。

置いてみるとあまり揺れはなく、落ち着きます。

少し深さがあるため、台所回りの水切りざるとしてもお使いいただけます。

それでは、3サイズを順番にご紹介していきます。

こちらは小サイズです。横幅22cmで奥行16cm、高さ5cm程です。お一人分の麺類やおにぎりなどを載せるのにちょうど良いです。

麺類ですと、100g程度を載せるのによさそうです。その他、てんぷらやから揚げなどの揚げ物をキッチンペーパーなどを敷いて、使うのも雰囲気よさそうです。

こちらは中サイズです。横幅30cmで奥行21cm、高さ5cmほどです。

1、2人分の料理を盛るのにちょうど良いです。

おにぎりですと5,6個は載せられそうです。麺類ですと、200g程度を載せるのによさそうです。

こちらは大サイズです。横幅36cmで奥行き24cm、高さ5cmほどです。2,3人分の料理を盛るのに、ちょうど良いです。

おにぎりですと、8~10個くらいは載せられそうです。麺類ですと、300g程度を載せるのによさそうです。

両方の口に竹が通してありますから、両手で持ち上げて水を切ったりすることもできます。麺類を茹でた熱湯をかけても、金属のように熱くなりすぎないのが竹の長所でもあります。

また、その両方の手がついていることで、使用後、ざるをたわし等で水洗いし、

水を切った後、ひっかけて乾かすことができるのもうれしいところです。

ただ、両方の口が開いているということは同時にこぼれやすくもあるため、あまり多くの量を水切りするのには向いていません。

そうめんにそばにうどん等の麺類はもちろんのこと、おにぎりや枝豆、

鍋料理の際の具材や焼肉などする時のサンチュや大葉などの葉物の盛り付けにもぴったりです。

細長いこのタイプのざるは丸いざると違い、テーブル等に置く時の向きを選べるのがメリットです。

キッチンペーパーなどを敷いて、唐揚げや天ぷらの盛り皿としてもいいですし、

敷き葉や大葉を下に敷いて、お刺身などを盛りつけても映えそうですね。

油物がついた時には中性洗剤を少量使って、水洗いしても大丈夫です。

こちらのざるのように今までに産地になかった形をお願いしたとしても、

「ざるの範疇であれば、高いクオリティで必ず仕上げる」という

専門的にざるを作っていた産地の気概が伝わってくる仕上がりです。

サイズをご確認いただき、お好みのサイズをお選びくださいませ。

<富山県のざる~そうけ作り~>

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、

手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

また、日本海側に限らず、中部、中京エリアにおいても、

豆やもち米、その他穀物を扱う業務用の工場において、

現在でもその需要に応え続けています。

富山県では元々、産地で「そうけ」と言われるざるを、作る一大産地でした。

「そうけ」は元々米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具でした。

片口が開いているタイプを主に作られるその産地の方々にお願いをして、両方に口を開けてもらい、細長い楕円型のざるを作っていただきました。

何度か試作を重ねていただき、この仕様に落ち着いています。

昔からこのタイプのざるはほかの産地でも「両口小判ざる」などと言われている形です。

ざるの両サイドに口(=持ち手)がついていて、上から見ると小判型の形からそのような名前になっています。

こちらのページでは、その持ち手がついた小判型=楕円形のざるを「手つき楕円ざる」という名前でご紹介します。

サイズは小・中・大の3サイズありますが、どのサイズもおおよそ仕様は同じです。

形は違いますが、富山県のそうけ作りで行われる技法を踏襲しており、ざるの編み目部分はシンプルな「ござ目編み」という編み方になっています。

裏返せば、つるつるとした表皮でゴザ目編みが展開されています。

縁は「当て縁(あてぶち)仕上げ」という技法で仕上げています。

当てた縁を止めるのには籐(とう)を使用しています。

内部に一部針金を使用していますが、10年はさびないと言います。

縁にぐるっと通している竹に上からコの字状に竹をかぶせて、籐で縛っています。

口部分は、縁と同じく籐(とう)を巻いて仕上げており、滑らかになっています。

真横から見ると、ざるはU字にカーブを描いています。

置いてみるとあまり揺れはなく、落ち着きます。

少し深さがあるため、台所回りの水切りざるとしてもお使いいただけます。

それでは、3サイズを順番にご紹介していきます。

こちらは小サイズです。横幅22cmで奥行16cm、高さ5cm程です。お一人分の麺類やおにぎりなどを載せるのにちょうど良いです。

麺類ですと、100g程度を載せるのによさそうです。その他、てんぷらやから揚げなどの揚げ物をキッチンペーパーなどを敷いて、使うのも雰囲気よさそうです。

こちらは中サイズです。横幅30cmで奥行21cm、高さ5cmほどです。

1、2人分の料理を盛るのにちょうど良いです。

おにぎりですと5,6個は載せられそうです。麺類ですと、200g程度を載せるのによさそうです。

こちらは大サイズです。横幅36cmで奥行き24cm、高さ5cmほどです。2,3人分の料理を盛るのに、ちょうど良いです。

おにぎりですと、8~10個くらいは載せられそうです。麺類ですと、300g程度を載せるのによさそうです。

両方の口に竹が通してありますから、両手で持ち上げて水を切ったりすることもできます。麺類を茹でた熱湯をかけても、金属のように熱くなりすぎないのが竹の長所でもあります。

また、その両方の手がついていることで、使用後、ざるをたわし等で水洗いし、

水を切った後、ひっかけて乾かすことができるのもうれしいところです。

ただ、両方の口が開いているということは同時にこぼれやすくもあるため、あまり多くの量を水切りするのには向いていません。

そうめんにそばにうどん等の麺類はもちろんのこと、おにぎりや枝豆、

鍋料理の際の具材や焼肉などする時のサンチュや大葉などの葉物の盛り付けにもぴったりです。

細長いこのタイプのざるは丸いざると違い、テーブル等に置く時の向きを選べるのがメリットです。

キッチンペーパーなどを敷いて、唐揚げや天ぷらの盛り皿としてもいいですし、

敷き葉や大葉を下に敷いて、お刺身などを盛りつけても映えそうですね。

油物がついた時には中性洗剤を少量使って、水洗いしても大丈夫です。

こちらのざるのように今までに産地になかった形をお願いしたとしても、

「ざるの範疇であれば、高いクオリティで必ず仕上げる」という

専門的にざるを作っていた産地の気概が伝わってくる仕上がりです。

サイズをご確認いただき、お好みのサイズをお選びくださいませ。

<富山県のざる~そうけ作り~>

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、

手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

また、日本海側に限らず、中部、中京エリアにおいても、

豆やもち米、その他穀物を扱う業務用の工場において、

現在でもその需要に応え続けています。