富山県/淡竹 片口丸そうけ(水切りざる)小・24cm/中・30cm 2サイズ

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

産地で「そうけ」と言われるこれらのざるは、通常もっとサイズが大きく、

元々は米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具です。

片口が開いているタイプはいくつものサイズがあります。

富山県のそうけは通常、口に向かってざるの形が絞られていく「しずく型」タイプが多いのですが、

こちらはまん丸の「丸そうけ」に口をつけた「片口丸そうけ」です。

こちらのページでは、この片口丸そうけの小サイズと中サイズの2種類をご紹介していきます。

サイズはご家庭用の台所でも使いやすい直径約24cmと約30cmの2サイズです。

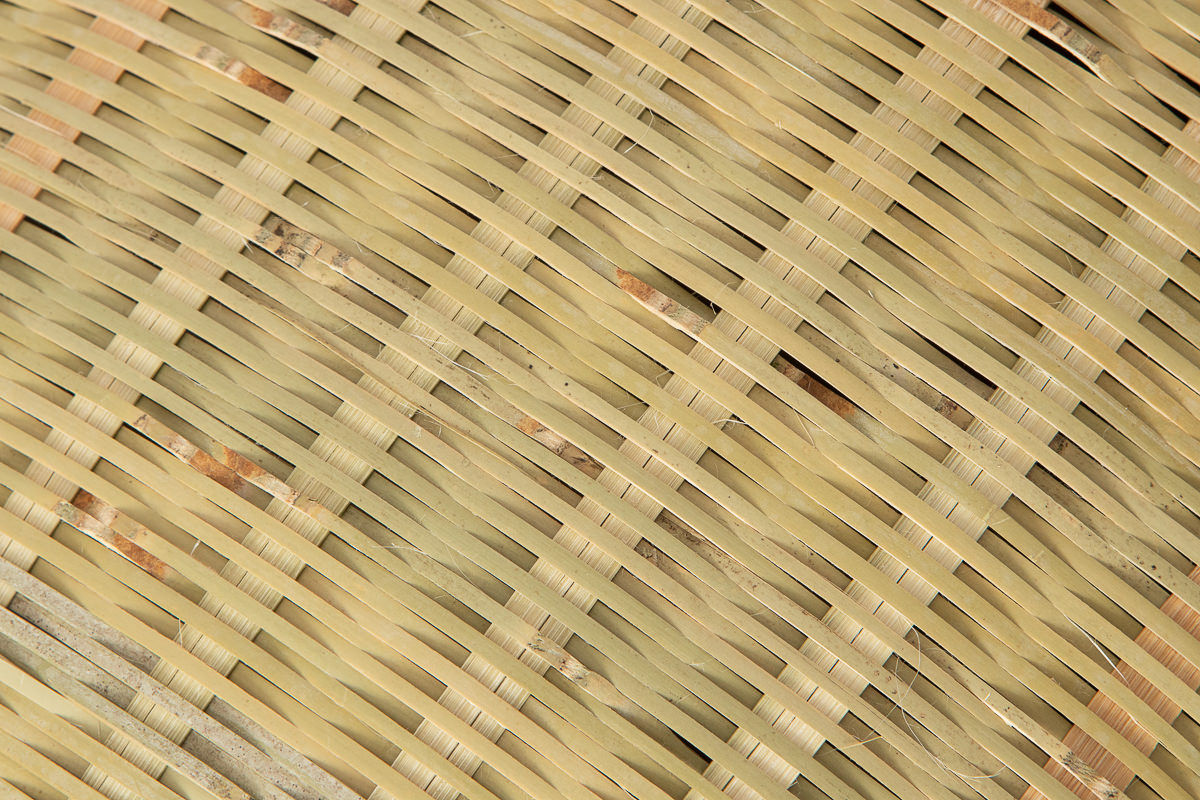

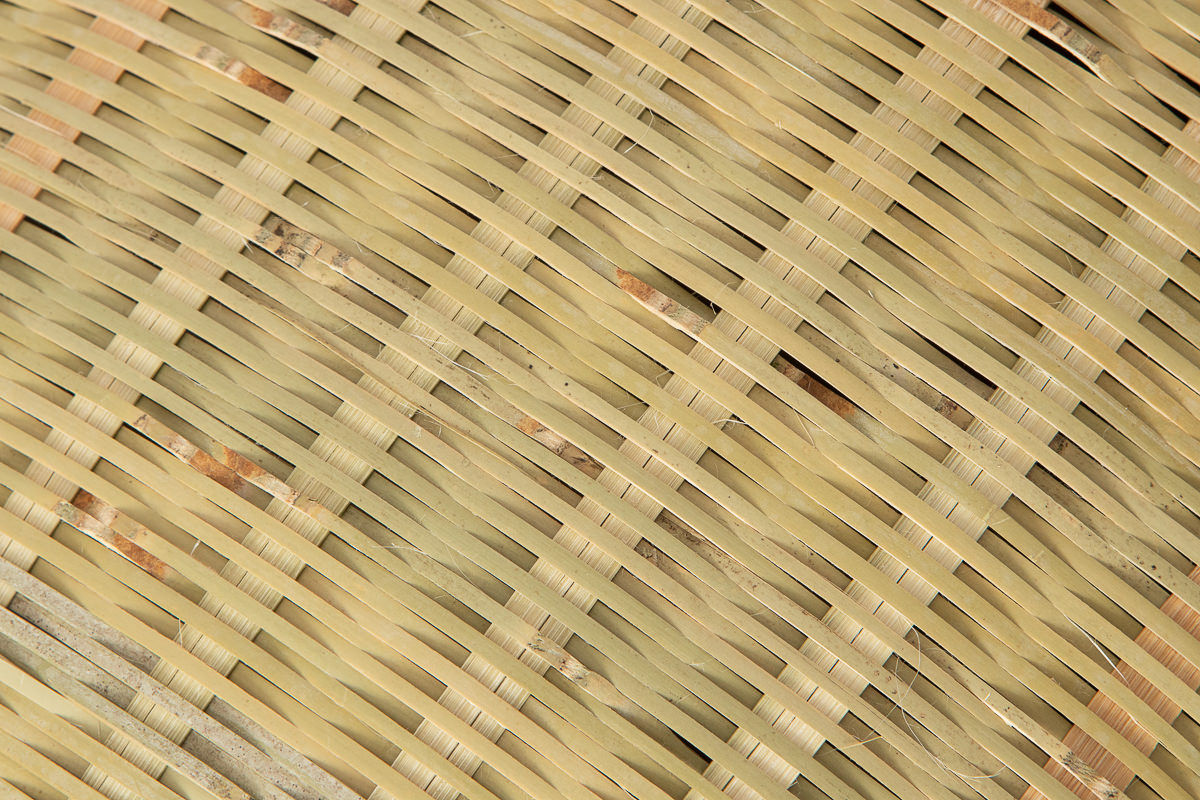

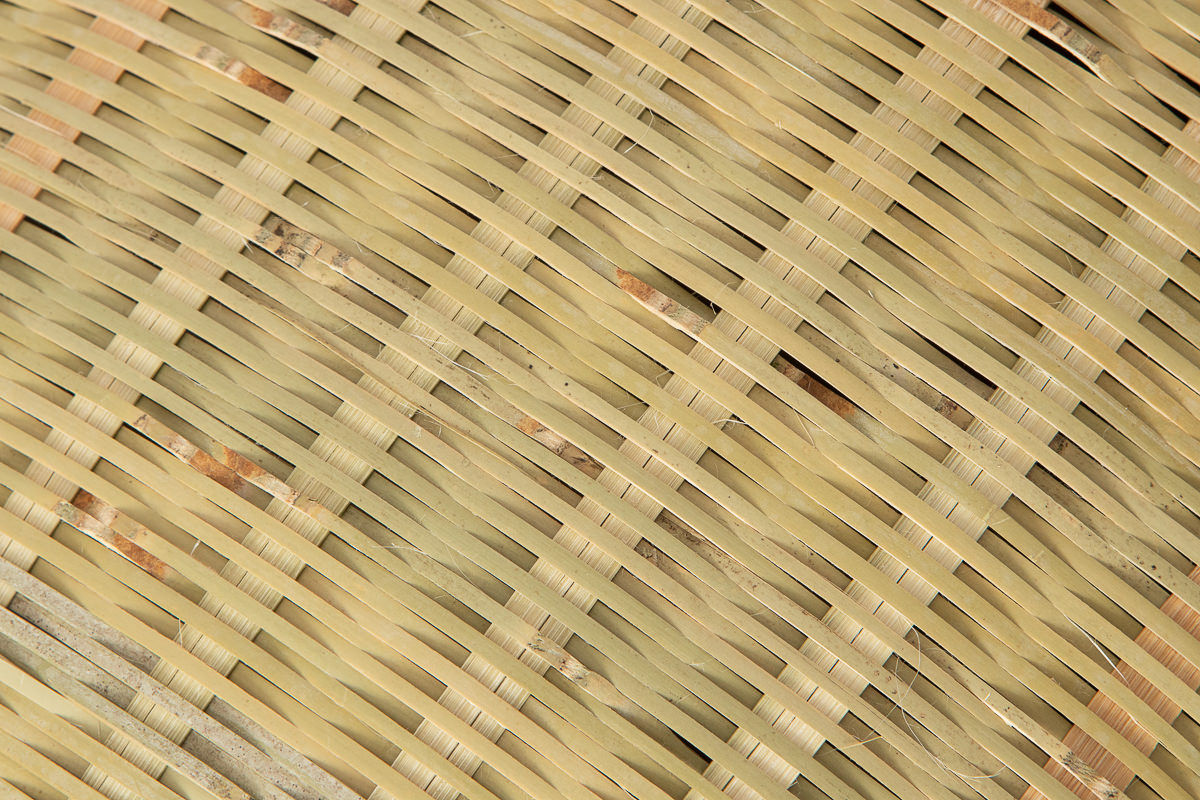

2サイズとも仕様は同じです。編み目はシンプルな、縦骨に細い横ひごをかけていく「ござ目編み」です。編みこんである部分は地元で採れる淡竹(はちく)を使用しています。

裏返すと、外側は硬い表皮になっています。端正な編みが続きます。

縁は真竹を使い、「当て縁(あてぶち)仕上げ」で仕上げています。

10年は錆びないといわれるステンレス針金で留めています。

背中を見てみると、縦骨が折り返されて、縁にかっちりと挟まれています。

そして、どちらのサイズもこの片口がついています。この片口タイプはざるで洗い・水切りをした後、移す時に便利です。

また、使い終わって洗った後に、乾かす時に引っ掛けやすいなどの実用性はもちろんのこと、デザインとしてもシンプルな中のアクセントになっています。

それでは、順番にそれぞれのサイズをご紹介していきます。

昨今はどこのご家庭にもあったような、

シンプルな少し深めで丸いざるを国内で作っている方は、実に少なくなっています。

この深さがあることで、台所まわりで使える範囲がぐっと広がります。

さらにこちらは片口タイプで、水切り→移すという動作がよりしやすい形となっています。

台所まわりでお米や穀物、野菜の水切りはもちろん、麺類の水切りも問題ありません。

ぶどうやいちごなどの果物をこのざるで洗って、そのままどさっと出しても良いです。

水垂れが気になる方は、下に小皿などを敷かれると良いと思います。

無駄な部分がそぎ落とされている分、

竹の本来の青みや潔さのようなものが際立ちます。

ざる自体には雑味がない分、色のある野菜や果物が良く映えます。

毎日使ってもびくともしません。

専門的に何十年もざる作りをしている方々の確かな腕、

このざるをお使いになったら、きっと感じていただけることと思います。

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

産地で「そうけ」と言われるこれらのざるは、通常もっとサイズが大きく、

元々は米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具です。

片口が開いているタイプはいくつものサイズがあります。

富山県のそうけは通常、口に向かってざるの形が絞られていく「しずく型」タイプが多いのですが、

こちらはまん丸の「丸そうけ」に口をつけた「片口丸そうけ」です。

こちらのページでは、この片口丸そうけの小サイズと中サイズの2種類をご紹介していきます。

サイズはご家庭用の台所でも使いやすい直径約24cmと約30cmの2サイズです。

2サイズとも仕様は同じです。編み目はシンプルな、縦骨に細い横ひごをかけていく「ござ目編み」です。編みこんである部分は地元で採れる淡竹(はちく)を使用しています。

裏返すと、外側は硬い表皮になっています。端正な編みが続きます。

縁は真竹を使い、「当て縁(あてぶち)仕上げ」で仕上げています。

10年は錆びないといわれるステンレス針金で留めています。

背中を見てみると、縦骨が折り返されて、縁にかっちりと挟まれています。

そして、どちらのサイズもこの片口がついています。この片口タイプはざるで洗い・水切りをした後、移す時に便利です。

また、使い終わって洗った後に、乾かす時に引っ掛けやすいなどの実用性はもちろんのこと、デザインとしてもシンプルな中のアクセントになっています。

それでは、順番にそれぞれのサイズをご紹介していきます。

昨今はどこのご家庭にもあったような、

シンプルな少し深めで丸いざるを国内で作っている方は、実に少なくなっています。

この深さがあることで、台所まわりで使える範囲がぐっと広がります。

さらにこちらは片口タイプで、水切り→移すという動作がよりしやすい形となっています。

台所まわりでお米や穀物、野菜の水切りはもちろん、麺類の水切りも問題ありません。

ぶどうやいちごなどの果物をこのざるで洗って、そのままどさっと出しても良いです。

水垂れが気になる方は、下に小皿などを敷かれると良いと思います。

無駄な部分がそぎ落とされている分、

竹の本来の青みや潔さのようなものが際立ちます。

ざる自体には雑味がない分、色のある野菜や果物が良く映えます。

毎日使ってもびくともしません。

専門的に何十年もざる作りをしている方々の確かな腕、

このざるをお使いになったら、きっと感じていただけることと思います。

富山県では現在、国の重要無形民俗文化財として、

論田・熊無地区の藤箕や高岡市の菅笠製作など、手仕事の技術が認められています。

同じ富山県に昔から青竹細工をする方々がいらっしゃり、

今も日本海側の稲作文化を支えてきたざるを作っておられます。

産地で「そうけ」と言われるこれらのざるは、通常もっとサイズが大きく、

元々は米揚げざるとして使われており、お米や穀物を洗い、水を切るための道具です。

片口が開いているタイプはいくつものサイズがあります。

富山県のそうけは通常、口に向かってざるの形が絞られていく「しずく型」タイプが多いのですが、

こちらはまん丸の「丸そうけ」に口をつけた「片口丸そうけ」です。

こちらのページでは、この片口丸そうけの小サイズと中サイズの2種類をご紹介していきます。

サイズはご家庭用の台所でも使いやすい直径約24cmと約30cmの2サイズです。

2サイズとも仕様は同じです。編み目はシンプルな、縦骨に細い横ひごをかけていく「ござ目編み」です。編みこんである部分は地元で採れる淡竹(はちく)を使用しています。

裏返すと、外側は硬い表皮になっています。端正な編みが続きます。

縁は真竹を使い、「当て縁(あてぶち)仕上げ」で仕上げています。

10年は錆びないといわれるステンレス針金で留めています。

背中を見てみると、縦骨が折り返されて、縁にかっちりと挟まれています。

そして、どちらのサイズもこの片口がついています。この片口タイプはざるで洗い・水切りをした後、移す時に便利です。

また、使い終わって洗った後に、乾かす時に引っ掛けやすいなどの実用性はもちろんのこと、デザインとしてもシンプルな中のアクセントになっています。

それでは、順番にそれぞれのサイズをご紹介していきます。

昨今はどこのご家庭にもあったような、

シンプルな少し深めで丸いざるを国内で作っている方は、実に少なくなっています。

この深さがあることで、台所まわりで使える範囲がぐっと広がります。

さらにこちらは片口タイプで、水切り→移すという動作がよりしやすい形となっています。

台所まわりでお米や穀物、野菜の水切りはもちろん、麺類の水切りも問題ありません。

ぶどうやいちごなどの果物をこのざるで洗って、そのままどさっと出しても良いです。

水垂れが気になる方は、下に小皿などを敷かれると良いと思います。

無駄な部分がそぎ落とされている分、

竹の本来の青みや潔さのようなものが際立ちます。

ざる自体には雑味がない分、色のある野菜や果物が良く映えます。

毎日使ってもびくともしません。

専門的に何十年もざる作りをしている方々の確かな腕、

このざるをお使いになったら、きっと感じていただけることと思います。