251102-4 愛知県/黒竹 豆かご 丸 麻の葉 ブラウン

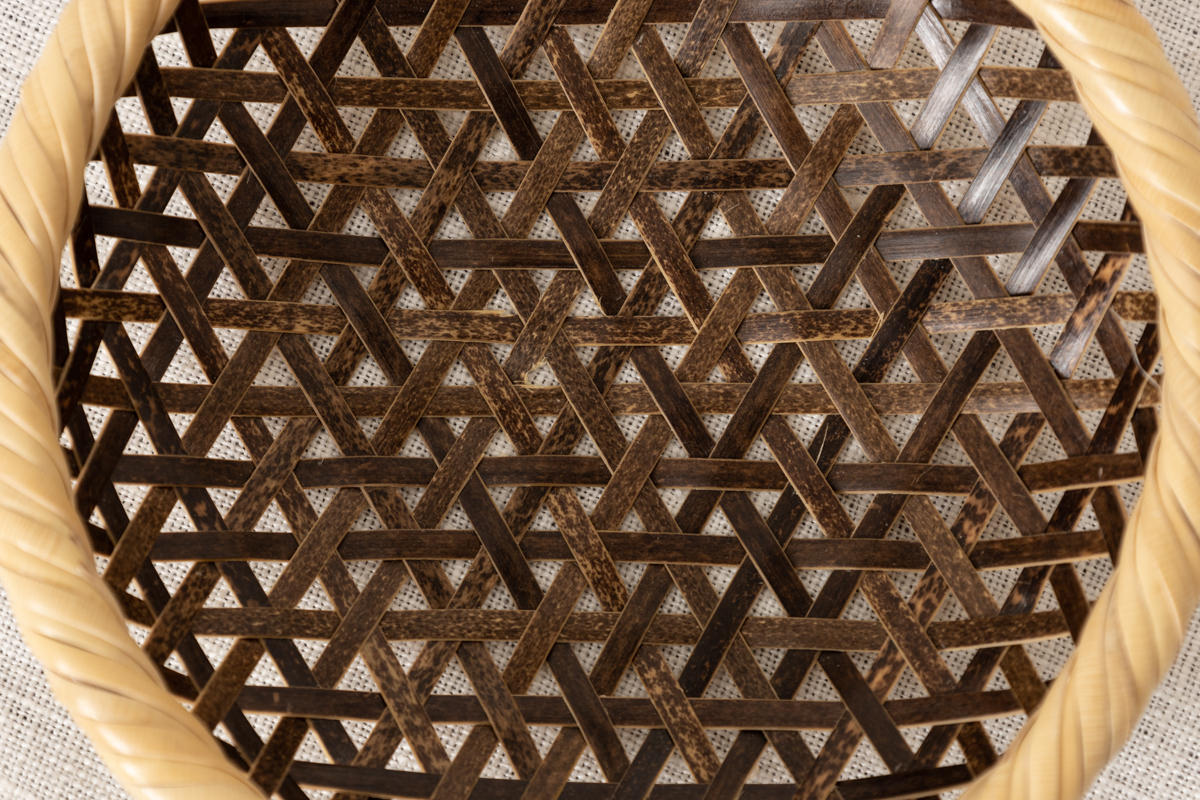

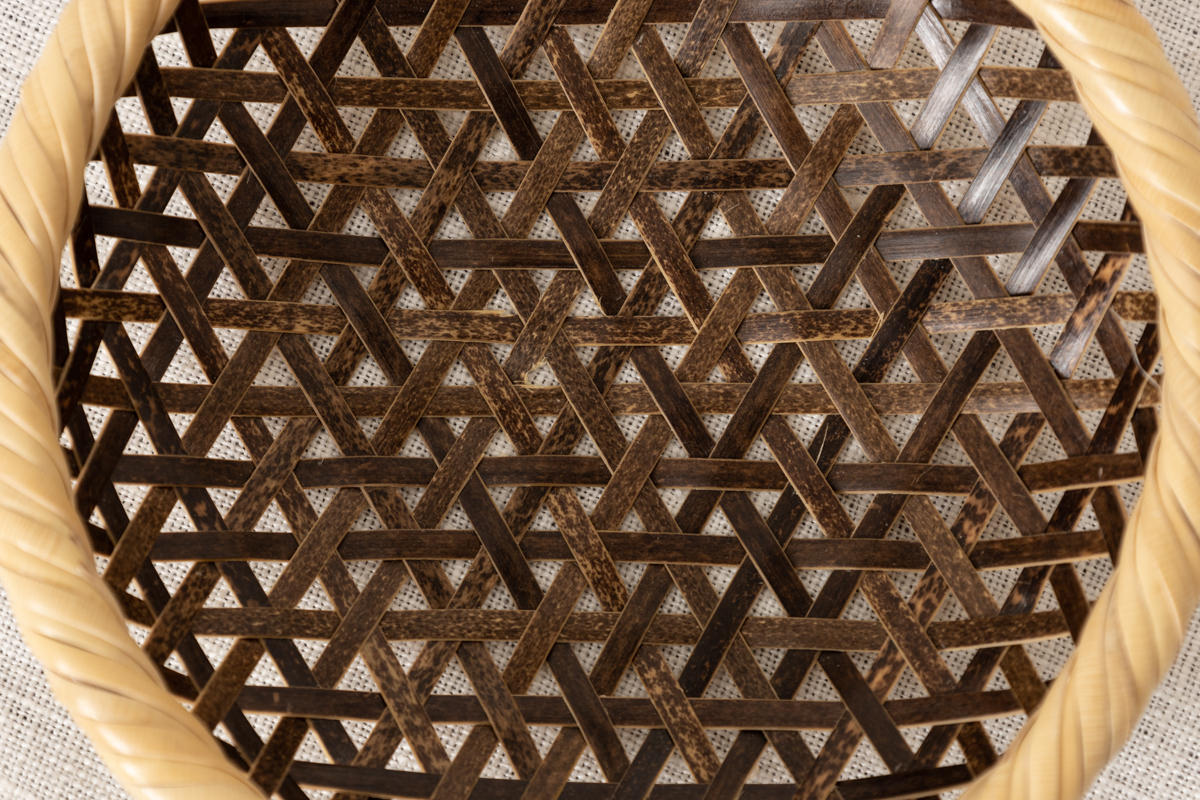

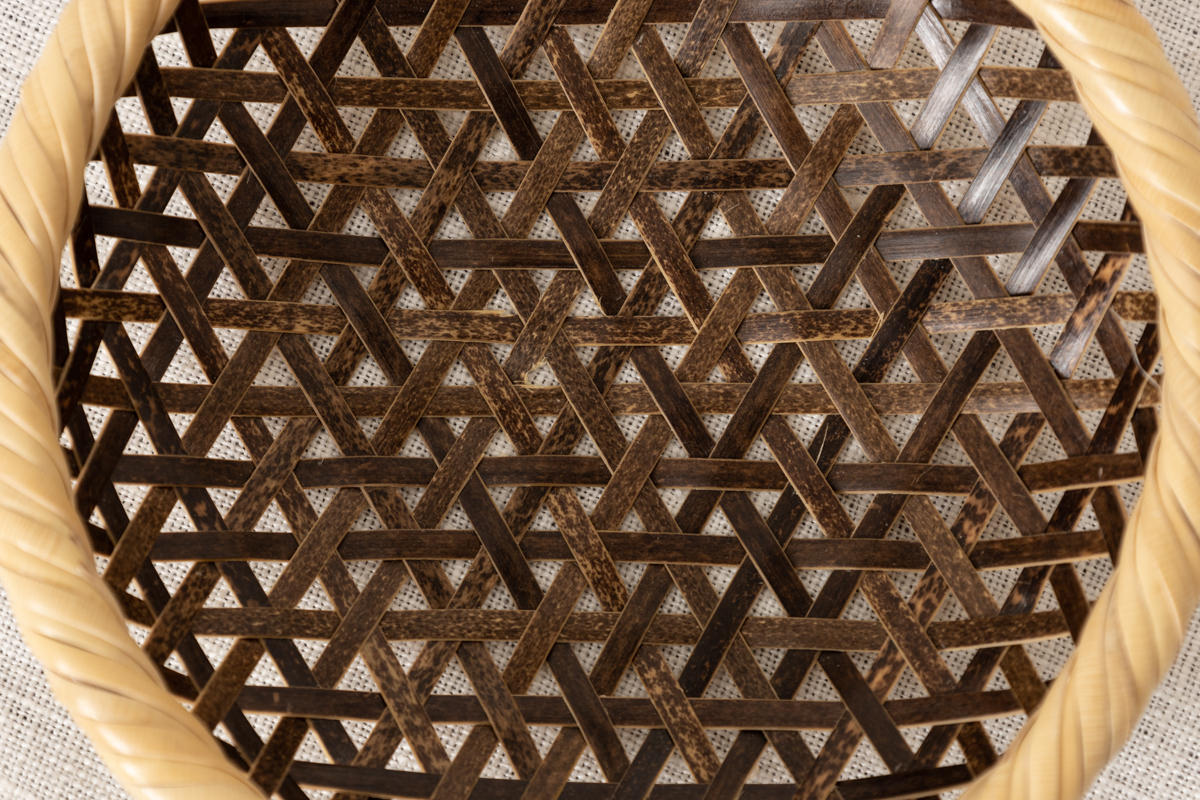

こちらは「黒竹(くろちく)」という竹で編まれた、小さくて丸いかごです。

黒竹は淡竹(はちく)という竹の一種で、

真竹(まだけ)のような太い竹に比べると細めで、

竹の外側がまだらな茶色〜深い焦げ茶色をしているのが特徴です。

生え始めのころは緑色をしているのが、1〜2年経つと、自然に色付いてくるようです。

こちらのページでは、黒竹製「麻の葉」の豆かごをご紹介します。

「麻の葉」は、その編み技法から名をとっています。「麻の葉編み」と呼ばれる編み方をベースに編まれています。

縁の部分には、籐(とう)が使われ、留められています。

ツヤっとした光沢のある縁です。

黒竹の深い茶色と籐のクリーム色のコントラストも印象的です。

かごの裏側です。竹の内側にあたる部分は、繊維質でささくれ立ちやすいのですが、こちらは滑らかに仕上げられています。

片手の掌に載るほどの小さなかごです。

ティータイムのお菓子入れとして。

白竹の爽やかな色味は、和菓子・洋菓子ともに相性が良いです。

羊羹や大福をのせたり、クッキーなどの焼き菓子やチョコレートをのせても。

おつまみや前菜をちょこっと盛るのも楽しそうです。

食材のちょっとしたくずや、かごに汚れが付くのが気になるようでしたら、

葉や経木を敷くのも良いかと思います。

もちろん、そのまま載せて編み目を楽しまれるのもおすすめです。

玄関先ではハンコや鍵を入れたり、イヤホン置きとして。

キッチンではニンニクなどの置き場にもなりますし、

リビングでは、毎日使う目薬や塗り薬のほか、

ブレスレット、腕時計、アクセサリー置きにも。

何も入っていない状態でも、十分に目を楽しませてくれます。

小さな小さなかごですが、仕上がりとしては大きいかごと遜色なく、ミニチュアのようで心躍ります。

いくら小さくても作る手間は大きいものとそう変わらないと、

いろいろな作り手の方からよくお聞きします。

それもあってか、このサイズで作ってくださる方はとても少ないのが現状です。

高いクオリティで仕上げられている、貴重なかご。

ぜひ、お手もとで、お楽しみいただけたらと思います。

— 別府 → 地元に戻り、竹細工 —

竹細工の一大産地でもある、大分県別府市。

ここには竹工芸訓練センターがあり、2年を通して竹細工についての知識や技能を学ぶことができ、

いまも毎年10名ほどが竹細工職人の卵として輩出されています。

このセンターへ入学する方々は、じつにさまざまな出自や世代で、

それぞれに目的をもって、竹細工の世界へ足を踏み入れています。

こちらの作り手の方も、竹工芸訓練センターのご出身で、

修了後も地元で竹細工に取り組まれていらっしゃいます。

こちらは「黒竹(くろちく)」という竹で編まれた、小さくて丸いかごです。

黒竹は淡竹(はちく)という竹の一種で、

真竹(まだけ)のような太い竹に比べると細めで、

竹の外側がまだらな茶色〜深い焦げ茶色をしているのが特徴です。

生え始めのころは緑色をしているのが、1〜2年経つと、自然に色付いてくるようです。

こちらのページでは、黒竹製「麻の葉」の豆かごをご紹介します。

片手の掌に載るほどの小さなかごです。

ティータイムのお菓子入れとして。

白竹の爽やかな色味は、和菓子・洋菓子ともに相性が良いです。

羊羹や大福をのせたり、クッキーなどの焼き菓子やチョコレートをのせても。

おつまみや前菜をちょこっと盛るのも楽しそうです。

食材のちょっとしたくずや、かごに汚れが付くのが気になるようでしたら、

葉や経木を敷くのも良いかと思います。

もちろん、そのまま載せて編み目を楽しまれるのもおすすめです。

玄関先ではハンコや鍵を入れたり、イヤホン置きとして。

キッチンではニンニクなどの置き場にもなりますし、

リビングでは、毎日使う目薬や塗り薬のほか、

ブレスレット、腕時計、アクセサリー置きにも。

何も入っていない状態でも、十分に目を楽しませてくれます。

小さな小さなかごですが、仕上がりとしては大きいかごと遜色なく、ミニチュアのようで心躍ります。

いくら小さくても作る手間は大きいものとそう変わらないと、

いろいろな作り手の方からよくお聞きします。

それもあってか、このサイズで作ってくださる方はとても少ないのが現状です。

高いクオリティで仕上げられている、貴重なかご。

ぜひ、お手もとで、お楽しみいただけたらと思います。

— 別府 → 地元に戻り、竹細工 —

竹細工の一大産地でもある、大分県別府市。

ここには竹工芸訓練センターがあり、2年を通して竹細工についての知識や技能を学ぶことができ、

いまも毎年10名ほどが竹細工職人の卵として輩出されています。

このセンターへ入学する方々は、じつにさまざまな出自や世代で、

それぞれに目的をもって、竹細工の世界へ足を踏み入れています。

こちらの作り手の方も、竹工芸訓練センターのご出身で、

修了後も地元で竹細工に取り組まれていらっしゃいます。

こちらは「黒竹(くろちく)」という竹で編まれた、小さくて丸いかごです。

黒竹は淡竹(はちく)という竹の一種で、

真竹(まだけ)のような太い竹に比べると細めで、

竹の外側がまだらな茶色〜深い焦げ茶色をしているのが特徴です。

生え始めのころは緑色をしているのが、1〜2年経つと、自然に色付いてくるようです。

こちらのページでは、黒竹製「麻の葉」の豆かごをご紹介します。

「麻の葉」は、その編み技法から名をとっています。「麻の葉編み」と呼ばれる編み方をベースに編まれています。

縁の部分には、籐(とう)が使われ、留められています。

ツヤっとした光沢のある縁です。

黒竹の深い茶色と籐のクリーム色のコントラストも印象的です。

かごの裏側です。竹の内側にあたる部分は、繊維質でささくれ立ちやすいのですが、こちらは滑らかに仕上げられています。

片手の掌に載るほどの小さなかごです。

ティータイムのお菓子入れとして。

白竹の爽やかな色味は、和菓子・洋菓子ともに相性が良いです。

羊羹や大福をのせたり、クッキーなどの焼き菓子やチョコレートをのせても。

おつまみや前菜をちょこっと盛るのも楽しそうです。

食材のちょっとしたくずや、かごに汚れが付くのが気になるようでしたら、

葉や経木を敷くのも良いかと思います。

もちろん、そのまま載せて編み目を楽しまれるのもおすすめです。

玄関先ではハンコや鍵を入れたり、イヤホン置きとして。

キッチンではニンニクなどの置き場にもなりますし、

リビングでは、毎日使う目薬や塗り薬のほか、

ブレスレット、腕時計、アクセサリー置きにも。

何も入っていない状態でも、十分に目を楽しませてくれます。

小さな小さなかごですが、仕上がりとしては大きいかごと遜色なく、ミニチュアのようで心躍ります。

いくら小さくても作る手間は大きいものとそう変わらないと、

いろいろな作り手の方からよくお聞きします。

それもあってか、このサイズで作ってくださる方はとても少ないのが現状です。

高いクオリティで仕上げられている、貴重なかご。

ぜひ、お手もとで、お楽しみいただけたらと思います。

— 別府 → 地元に戻り、竹細工 —

竹細工の一大産地でもある、大分県別府市。

ここには竹工芸訓練センターがあり、2年を通して竹細工についての知識や技能を学ぶことができ、

いまも毎年10名ほどが竹細工職人の卵として輩出されています。

このセンターへ入学する方々は、じつにさまざまな出自や世代で、

それぞれに目的をもって、竹細工の世界へ足を踏み入れています。

こちらの作り手の方も、竹工芸訓練センターのご出身で、

修了後も地元で竹細工に取り組まれていらっしゃいます。