610230-1 長野県/根曲竹 かばんかご 小 特上

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

ほかにも、生活の用具として多様なざるやかごが編まれており、

こちらは茶碗かごと同じ技法を使って編まれた、持ち手と高台の付いた手提げです。

産地では「かばんかご」や「買い物かご」とも呼ばれています。

こちらのページでは、「小サイズ」、特上仕上げのものをご紹介します。

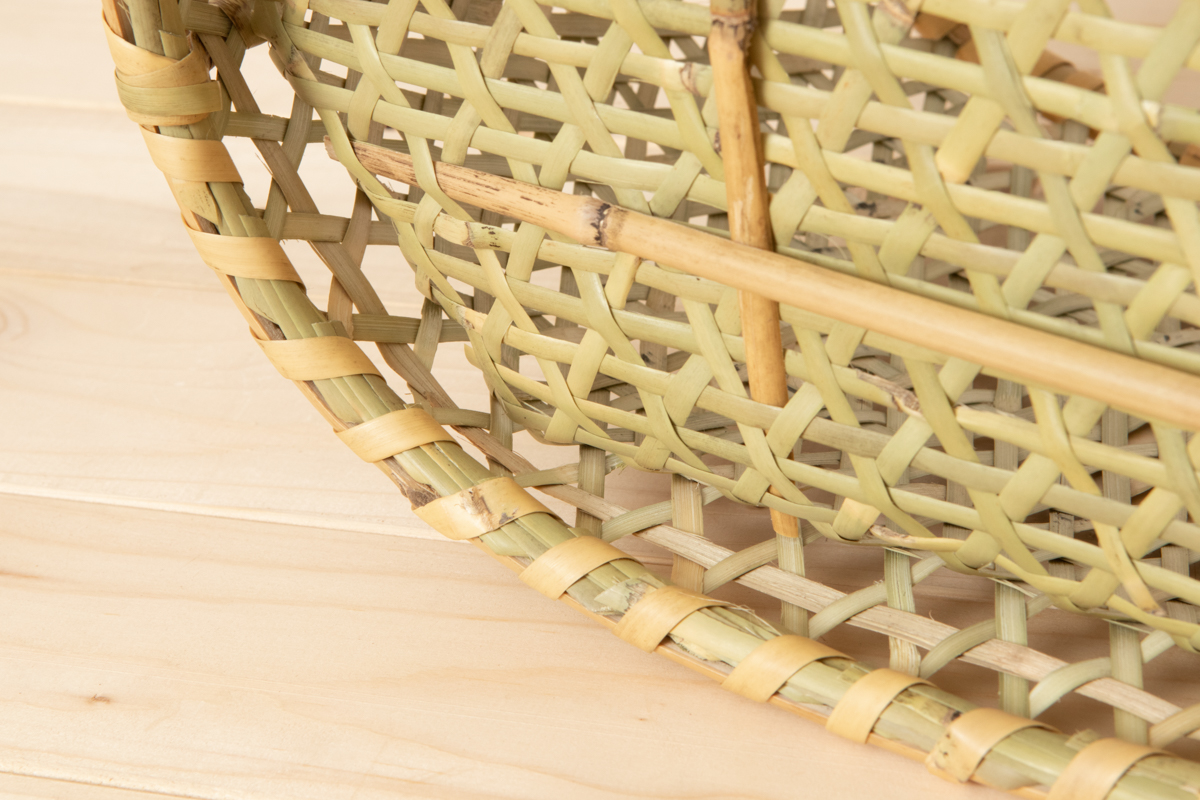

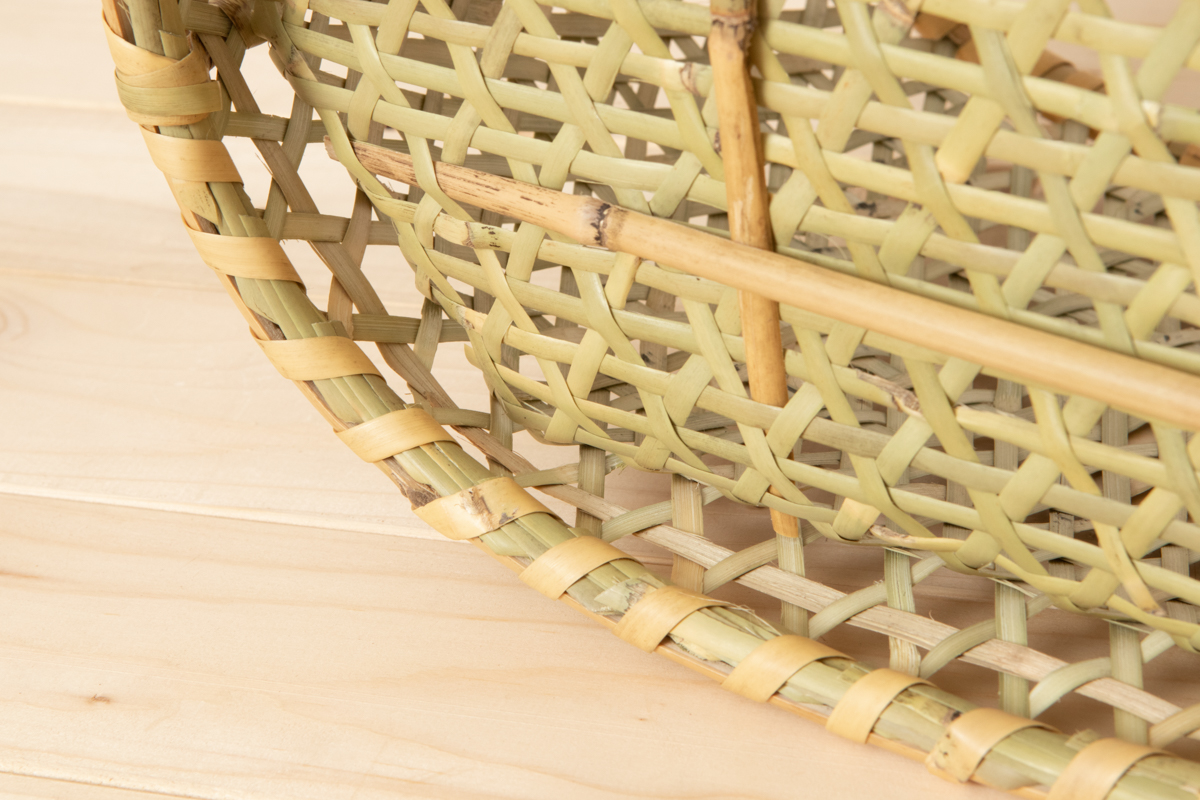

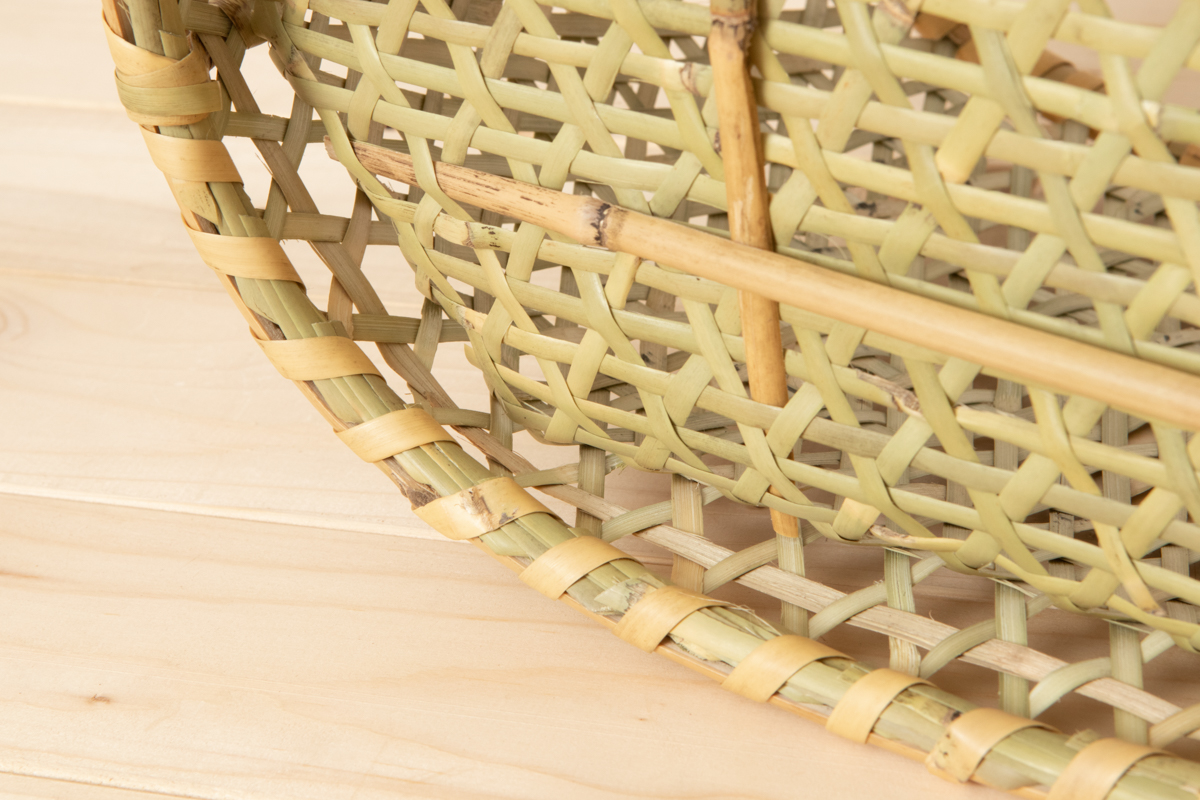

ゆるやかにふっくらとしたフォルムです。細いひごでこまやかに編まれ、柔らかみがあります。

特上タイプはひごが細く、より細やかに編まれているのが特徴です。ひごが細くなると、同じ面積に対して編む回数が増え、その分、手の込んだ作りとなります。

縁づくりも同様に、細かい間隔で編まれています。

きっちりと規則的にたゆみなく、縁が巻かれています。

持ち手とかごの接続部分です。

こちらは内側部分です。持ち手はしっかりとかごに固定されています。

持ち手は底の縁まで通され留められているため、簡単に抜けるようなことはありません。

また、底には高台がついて、底面が少し浮いた仕様になっています。

持ち手は、2本の根曲竹を頭頂部で合わせてひごで巻かれた仕様になっています。

持ち手の巻きひごも根曲竹製です。

底には井桁(いげた)状に底を支える力竹(ちからだけ)が入っています。

大きさのイメージです。

おでかけの手提げや

買い物籠としても。

丈夫な作りで、中に入れたものをしっかり支えてくれます。

室内で新聞や雑誌を入れておくマガジンラックとして。

高台がついて、通気がよいため、野菜のストックにもおすすめです。

缶や瓶など保存食の保管や、玄関先でスリッパを入れてもよさそうです。

長い持ち手は持ち運びにも便利で、お弁当や水筒などを詰めて

ピクニックや川遊び、キャンプなどにも活躍します。

青森や福島にも見られる根曲竹細工ですが、

こちらの「かばんかご」は長野ならではの、特徴的な形です。

細編みで特上仕上げ、柔らかみのある落ち着いた佇まい。

いろいろなシーンでお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

ほかにも、生活の用具として多様なざるやかごが編まれており、

こちらは茶碗かごと同じ技法を使って編まれた、持ち手と高台の付いた手提げです。

産地では「かばんかご」や「買い物かご」とも呼ばれています。

こちらのページでは、「小サイズ」、特上仕上げのものをご紹介します。

室内で新聞や雑誌を入れておくマガジンラックとして。

高台がついて、通気がよいため、野菜のストックにもおすすめです。

缶や瓶など保存食の保管や、玄関先でスリッパを入れてもよさそうです。

長い持ち手は持ち運びにも便利で、お弁当や水筒などを詰めて

ピクニックや川遊び、キャンプなどにも活躍します。

青森や福島にも見られる根曲竹細工ですが、

こちらの「かばんかご」は長野ならではの、特徴的な形です。

細編みで特上仕上げ、柔らかみのある落ち着いた佇まい。

いろいろなシーンでお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

ほかにも、生活の用具として多様なざるやかごが編まれており、

こちらは茶碗かごと同じ技法を使って編まれた、持ち手と高台の付いた手提げです。

産地では「かばんかご」や「買い物かご」とも呼ばれています。

こちらのページでは、「小サイズ」、特上仕上げのものをご紹介します。

ゆるやかにふっくらとしたフォルムです。細いひごでこまやかに編まれ、柔らかみがあります。

特上タイプはひごが細く、より細やかに編まれているのが特徴です。ひごが細くなると、同じ面積に対して編む回数が増え、その分、手の込んだ作りとなります。

縁づくりも同様に、細かい間隔で編まれています。

きっちりと規則的にたゆみなく、縁が巻かれています。

持ち手とかごの接続部分です。

こちらは内側部分です。持ち手はしっかりとかごに固定されています。

持ち手は底の縁まで通され留められているため、簡単に抜けるようなことはありません。

また、底には高台がついて、底面が少し浮いた仕様になっています。

持ち手は、2本の根曲竹を頭頂部で合わせてひごで巻かれた仕様になっています。

持ち手の巻きひごも根曲竹製です。

底には井桁(いげた)状に底を支える力竹(ちからだけ)が入っています。

大きさのイメージです。

おでかけの手提げや

買い物籠としても。

丈夫な作りで、中に入れたものをしっかり支えてくれます。

室内で新聞や雑誌を入れておくマガジンラックとして。

高台がついて、通気がよいため、野菜のストックにもおすすめです。

缶や瓶など保存食の保管や、玄関先でスリッパを入れてもよさそうです。

長い持ち手は持ち運びにも便利で、お弁当や水筒などを詰めて

ピクニックや川遊び、キャンプなどにも活躍します。

青森や福島にも見られる根曲竹細工ですが、

こちらの「かばんかご」は長野ならではの、特徴的な形です。

細編みで特上仕上げ、柔らかみのある落ち着いた佇まい。

いろいろなシーンでお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。