610224-1 長野県/根曲竹 コーヒードリッパー

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

こちらはその中でも異色のかごです。戸隠のみなさんが伐採可能な限りある根曲竹を使って、現代に合わせた道具が作れないかと考えられた一品がこちらの「竹のコーヒードリッパー」です。

戸隠竹細工に関わる職人さんたちが誰でも作りやすいようにと考えられた編み方は、凝った作りではなく、シンプルな編み模様になっています。

根曲竹(チシマザサとも呼ばれます)のみで仕上げていますが、

ざるの部分によって、一年目のもの、二年目のものというように生育年数が異なる竹を使って編まれています。

例えば、ざるの真ん中のひごは二年目以上のものを使い、そのまわりは一年目の若い竹を使う、というように、

生育年数が異なると竹の質(硬さなど)も変わってくるため、

ひごの曲げる角度を考慮し、適した竹を使って編まれた、まさに手の込んだ一品です。

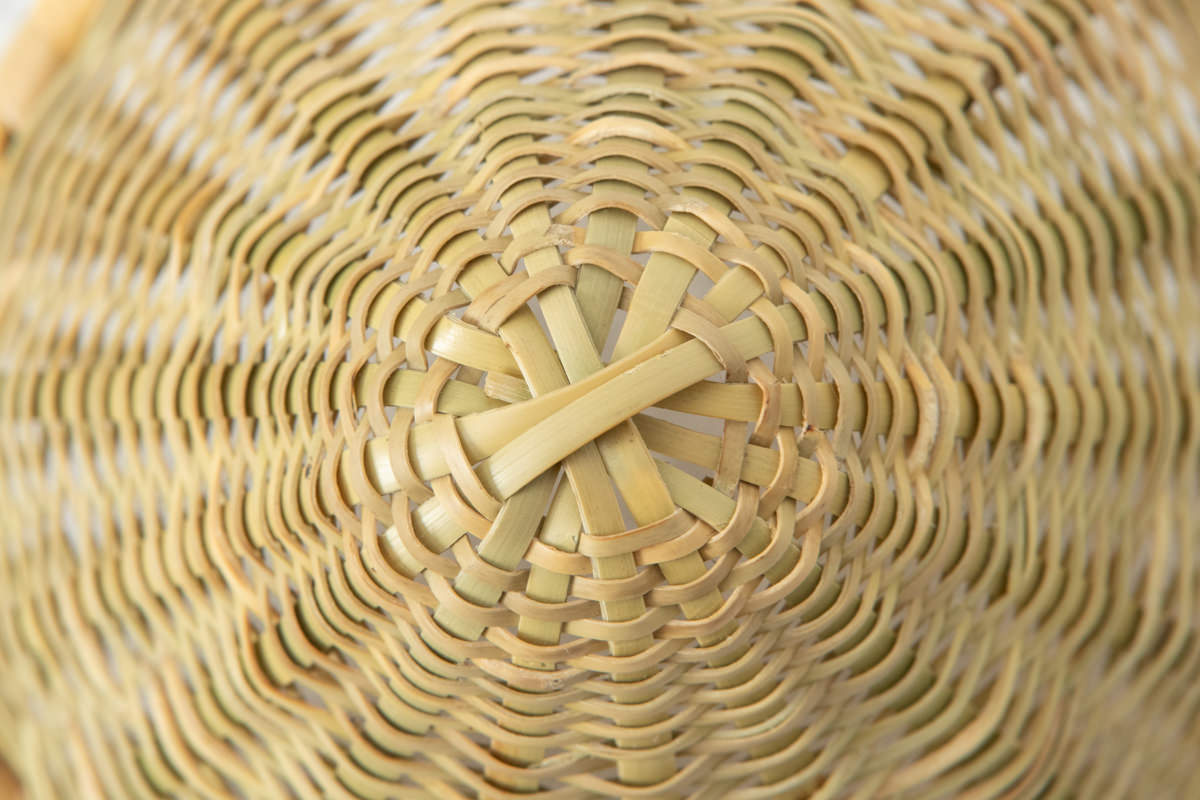

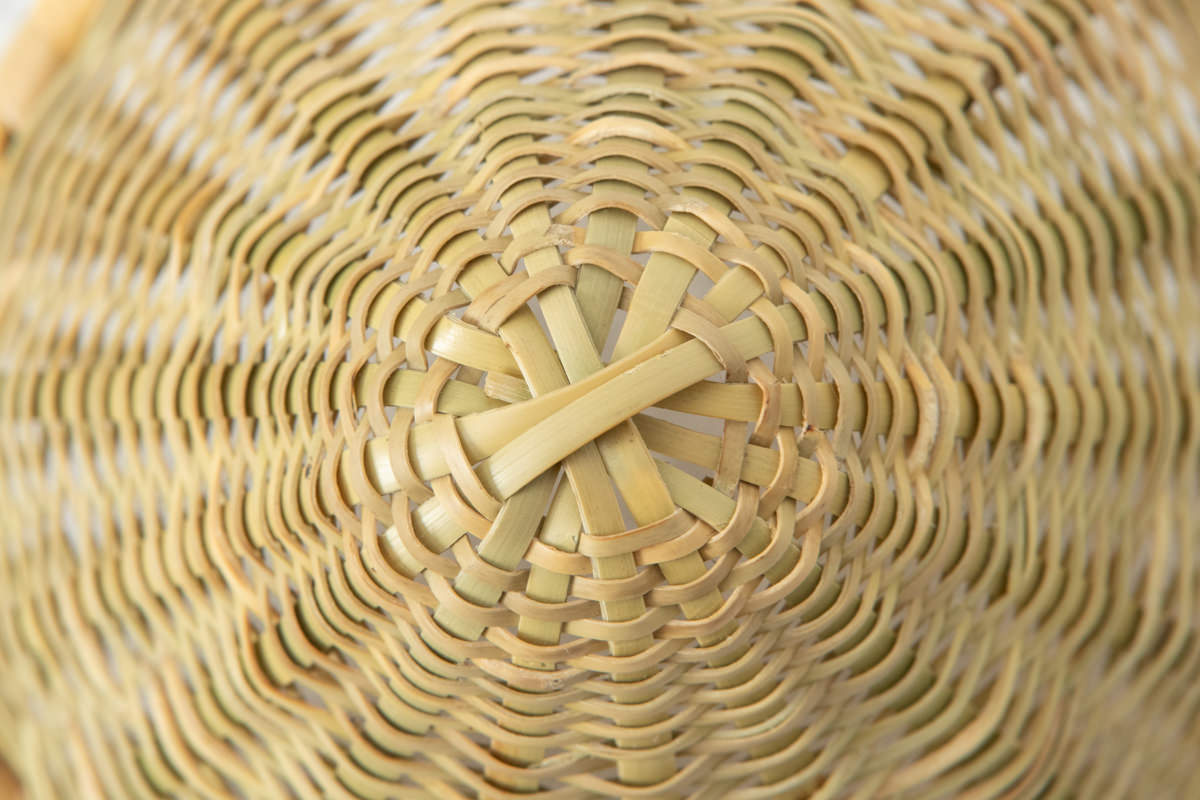

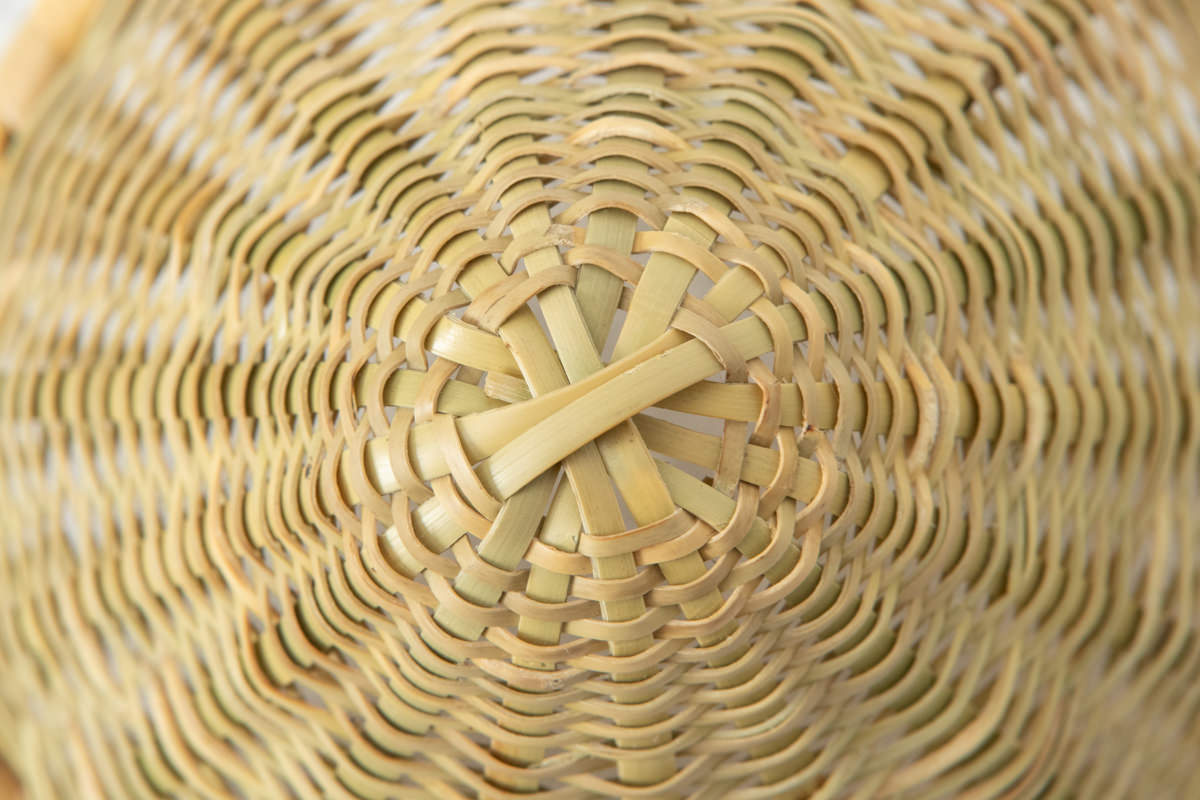

頂点は菊の花のような菊底編み(きくぞこあみ)と呼ばれる竹細工では一般的な技法で始まっていますが、他の戸隠根曲竹細工ではあまり見ない底作りです。

側面は縦骨に交互に横ひごを編みかけていく、ござ目編みとなっています。

手がよく触る外側に手当たりのよい、表皮を持ってきています。

こちらは内側の編み目の様子です。竹の表皮ではなく、繊維のほうが内側にきています。

こちらは縁部分を外側から見ています。縁もすべて根曲竹で、きっちりと巻かれています。

こちらは内側を見ています。同様に一つ一つ力強く巻き留めています。

こちらは裏返したところです。この三角錐の形を安定して作るのが難しいとのことです。

このかごにはフックが取り付けられています。使い終わり、水洗いした後に吊るして乾かすことができます。

こちらはフック接続部分を内側から見ています。外側同様、すっきりした仕上げです。

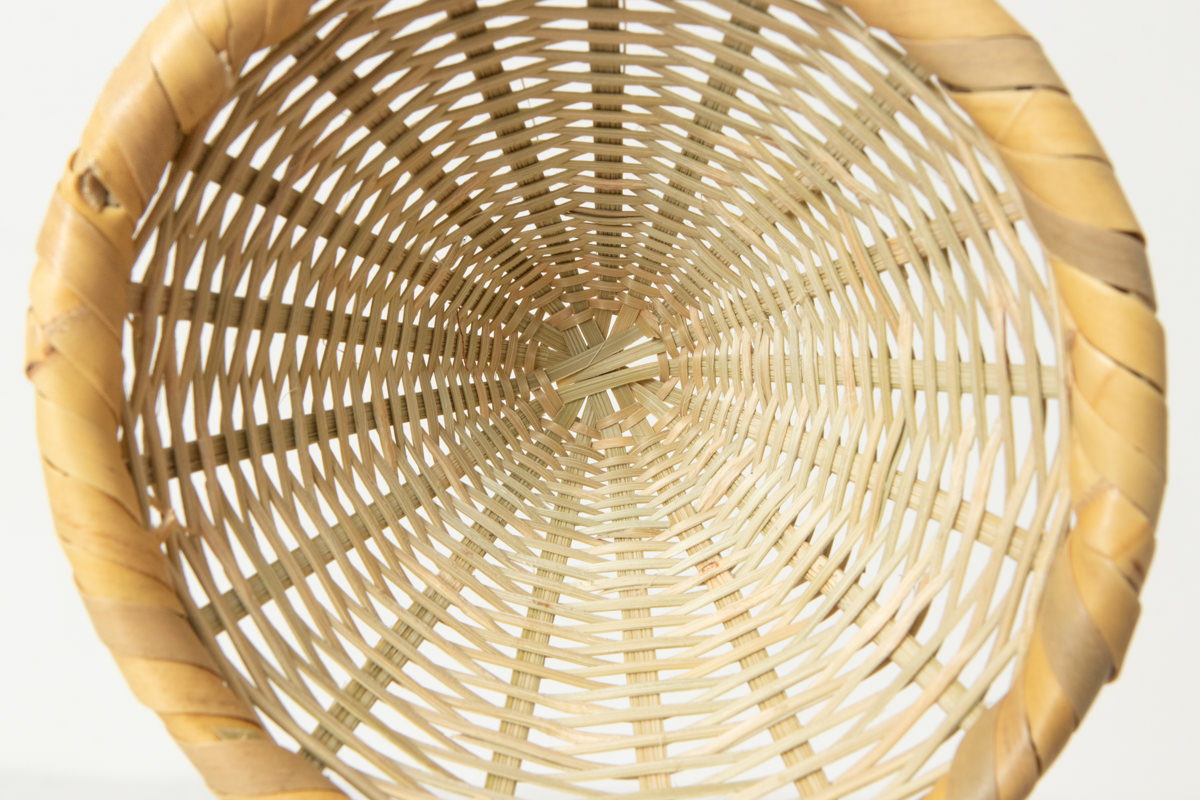

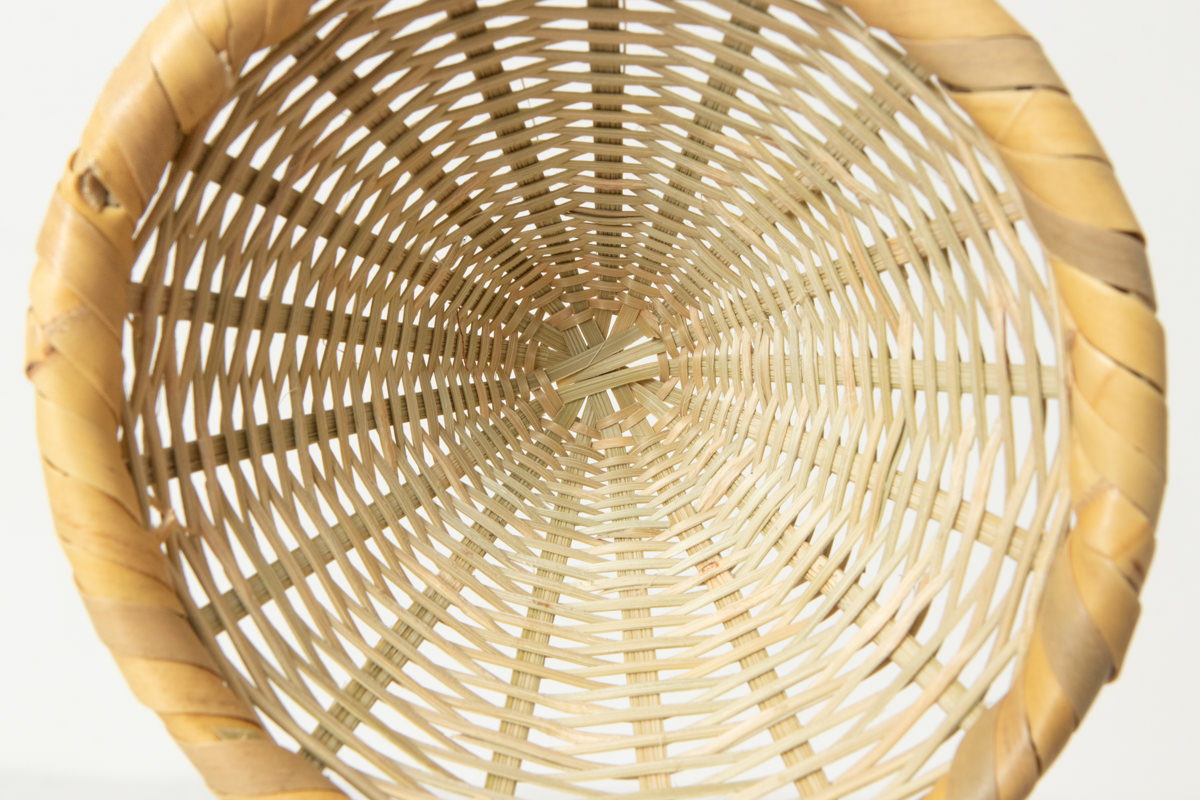

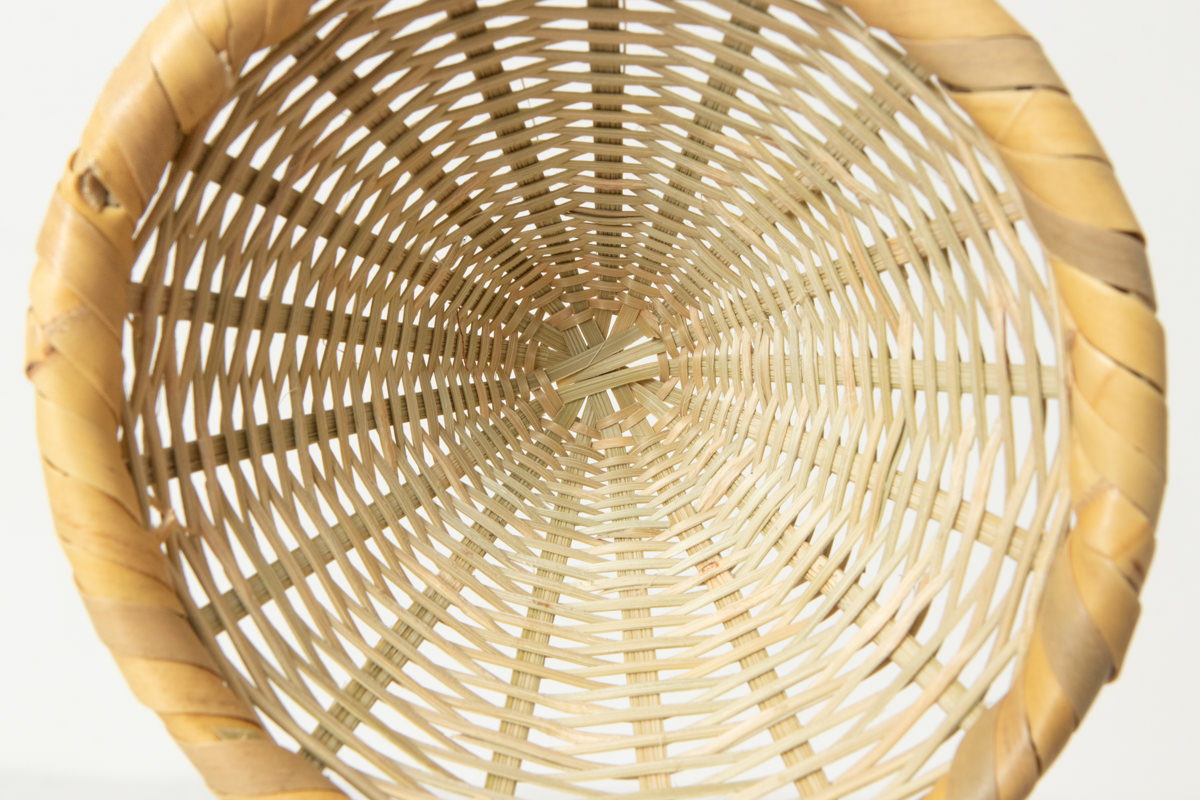

内側の様子です。台形タイプではなく、円錐のペーパーフィルターを使われることを想定しています。

吸い込まれるような編み目が美しいです。

厚みのある根曲竹を使用して、かっちりと仕上げられています。

細かい竹のささくれやひげなどが生じる場合がございます。ひげくらいであれば、自然に落ちてなくなっていきます。

ささくれなど気になる場合は、衣類のほつれと同じ要領で、

ほつれの根本部分をはさみやニッパーなどを使い、処理するのも一つです。

こちらの商品は直接、コーヒー豆を入れてドリップするものではありません。

必ず、ペーパーフィルターを使用して、ドリップしてください。

また、ドリップする際は手でかごを手でもったりせずに、

くびれている形のコーヒー用耐熱ガラス瓶などにこのかごを置いて、ドリップするようにしてください。

味については、お好みとなりますが、

ドリップした時にほんのり香る独特の根曲竹の香りもお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

こちらはその中でも異色のかごです。戸隠のみなさんが伐採可能な限りある根曲竹を使って、現代に合わせた道具が作れないかと考えられた一品がこちらの「竹のコーヒードリッパー」です。

戸隠竹細工に関わる職人さんたちが誰でも作りやすいようにと考えられた編み方は、凝った作りではなく、シンプルな編み模様になっています。

根曲竹(チシマザサとも呼ばれます)のみで仕上げていますが、

ざるの部分によって、一年目のもの、二年目のものというように生育年数が異なる竹を使って編まれています。

例えば、ざるの真ん中のひごは二年目以上のものを使い、そのまわりは一年目の若い竹を使う、というように、

生育年数が異なると竹の質(硬さなど)も変わってくるため、

ひごの曲げる角度を考慮し、適した竹を使って編まれた、まさに手の込んだ一品です。

頂点は菊の花のような菊底編み(きくぞこあみ)と呼ばれる竹細工では一般的な技法で始まっていますが、他の戸隠根曲竹細工ではあまり見ない底作りです。

側面は縦骨に交互に横ひごを編みかけていく、ござ目編みとなっています。

手がよく触る外側に手当たりのよい、表皮を持ってきています。

こちらは内側の編み目の様子です。竹の表皮ではなく、繊維のほうが内側にきています。

こちらは縁部分を外側から見ています。縁もすべて根曲竹で、きっちりと巻かれています。

こちらは内側を見ています。同様に一つ一つ力強く巻き留めています。

こちらは裏返したところです。この三角錐の形を安定して作るのが難しいとのことです。

このかごにはフックが取り付けられています。使い終わり、水洗いした後に吊るして乾かすことができます。

こちらはフック接続部分を内側から見ています。外側同様、すっきりした仕上げです。

内側の様子です。台形タイプではなく、円錐のペーパーフィルターを使われることを想定しています。

吸い込まれるような編み目が美しいです。

厚みのある根曲竹を使用して、かっちりと仕上げられています。

細かい竹のささくれやひげなどが生じる場合がございます。ひげくらいであれば、自然に落ちてなくなっていきます。

ささくれなど気になる場合は、衣類のほつれと同じ要領で、

ほつれの根本部分をはさみやニッパーなどを使い、処理するのも一つです。

こちらの商品は直接、コーヒー豆を入れてドリップするものではありません。

必ず、ペーパーフィルターを使用して、ドリップしてください。

また、ドリップする際は手でかごを手でもったりせずに、

くびれている形のコーヒー用耐熱ガラス瓶などにこのかごを置いて、ドリップするようにしてください。

味については、お好みとなりますが、

ドリップした時にほんのり香る独特の根曲竹の香りもお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠では、暮らしの中で使われる道具として

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを

代表的な根曲竹細工(ねまがりたけさいく)としています。

こちらはその中でも異色のかごです。戸隠のみなさんが伐採可能な限りある根曲竹を使って、現代に合わせた道具が作れないかと考えられた一品がこちらの「竹のコーヒードリッパー」です。

戸隠竹細工に関わる職人さんたちが誰でも作りやすいようにと考えられた編み方は、凝った作りではなく、シンプルな編み模様になっています。

根曲竹(チシマザサとも呼ばれます)のみで仕上げていますが、

ざるの部分によって、一年目のもの、二年目のものというように生育年数が異なる竹を使って編まれています。

例えば、ざるの真ん中のひごは二年目以上のものを使い、そのまわりは一年目の若い竹を使う、というように、

生育年数が異なると竹の質(硬さなど)も変わってくるため、

ひごの曲げる角度を考慮し、適した竹を使って編まれた、まさに手の込んだ一品です。

頂点は菊の花のような菊底編み(きくぞこあみ)と呼ばれる竹細工では一般的な技法で始まっていますが、他の戸隠根曲竹細工ではあまり見ない底作りです。

側面は縦骨に交互に横ひごを編みかけていく、ござ目編みとなっています。

手がよく触る外側に手当たりのよい、表皮を持ってきています。

こちらは内側の編み目の様子です。竹の表皮ではなく、繊維のほうが内側にきています。

こちらは縁部分を外側から見ています。縁もすべて根曲竹で、きっちりと巻かれています。

こちらは内側を見ています。同様に一つ一つ力強く巻き留めています。

こちらは裏返したところです。この三角錐の形を安定して作るのが難しいとのことです。

このかごにはフックが取り付けられています。使い終わり、水洗いした後に吊るして乾かすことができます。

こちらはフック接続部分を内側から見ています。外側同様、すっきりした仕上げです。

内側の様子です。台形タイプではなく、円錐のペーパーフィルターを使われることを想定しています。

吸い込まれるような編み目が美しいです。

厚みのある根曲竹を使用して、かっちりと仕上げられています。

細かい竹のささくれやひげなどが生じる場合がございます。ひげくらいであれば、自然に落ちてなくなっていきます。

ささくれなど気になる場合は、衣類のほつれと同じ要領で、

ほつれの根本部分をはさみやニッパーなどを使い、処理するのも一つです。

こちらの商品は直接、コーヒー豆を入れてドリップするものではありません。

必ず、ペーパーフィルターを使用して、ドリップしてください。

また、ドリップする際は手でかごを手でもったりせずに、

くびれている形のコーヒー用耐熱ガラス瓶などにこのかごを置いて、ドリップするようにしてください。

味については、お好みとなりますが、

ドリップした時にほんのり香る独特の根曲竹の香りもお楽しみください。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業が盛んになるにつれて、

蚕籠(かいごかご)の需要が高まり、根曲竹細工の生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

材料採取は、国有林から伐採の権利を借りて行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう

「筍番」を竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうして採取された根曲竹は、表面を磨いて四つ割りにされ、皮と身を分けてひごにされ、編まれていきます。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。