311251-1 長野県/むきあけび パンバスケット

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびのかごです。

パンを入れて運ぶのにつかい勝手がよいかたちで、パンバスケットと名付けられています。

自然界にあるままの、表皮がついた茶色のあけび蔓で編んだかごは素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

一方、長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

こちらは、そのむきあけびで編まれています。

写真の左側にあるものが、表皮のついたあけびで編まれた同じかたちのバスケットです。

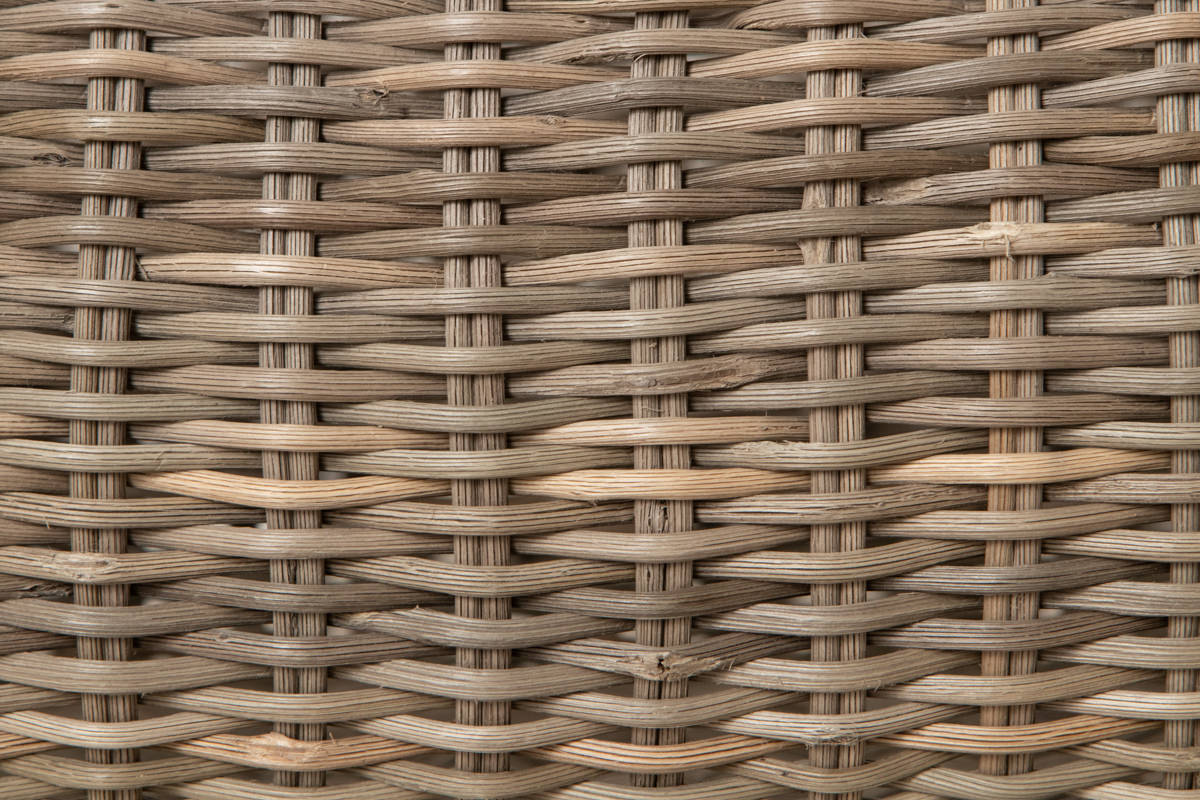

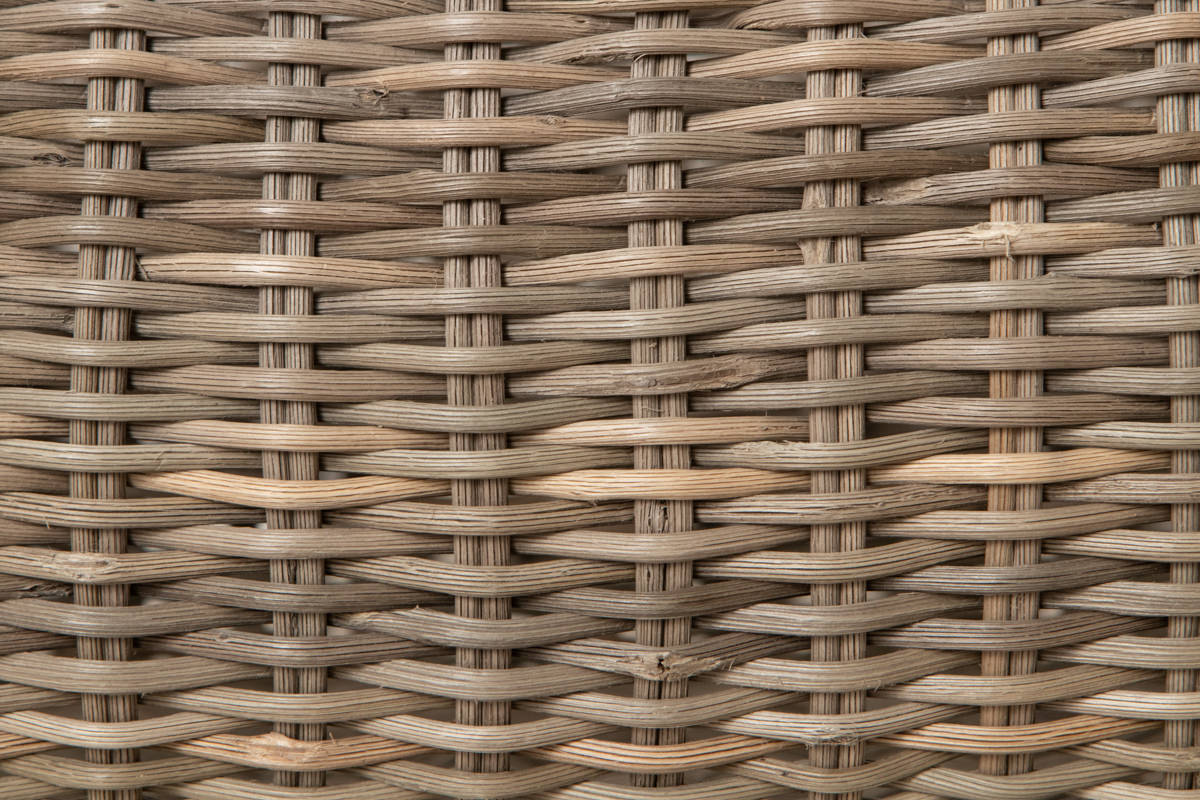

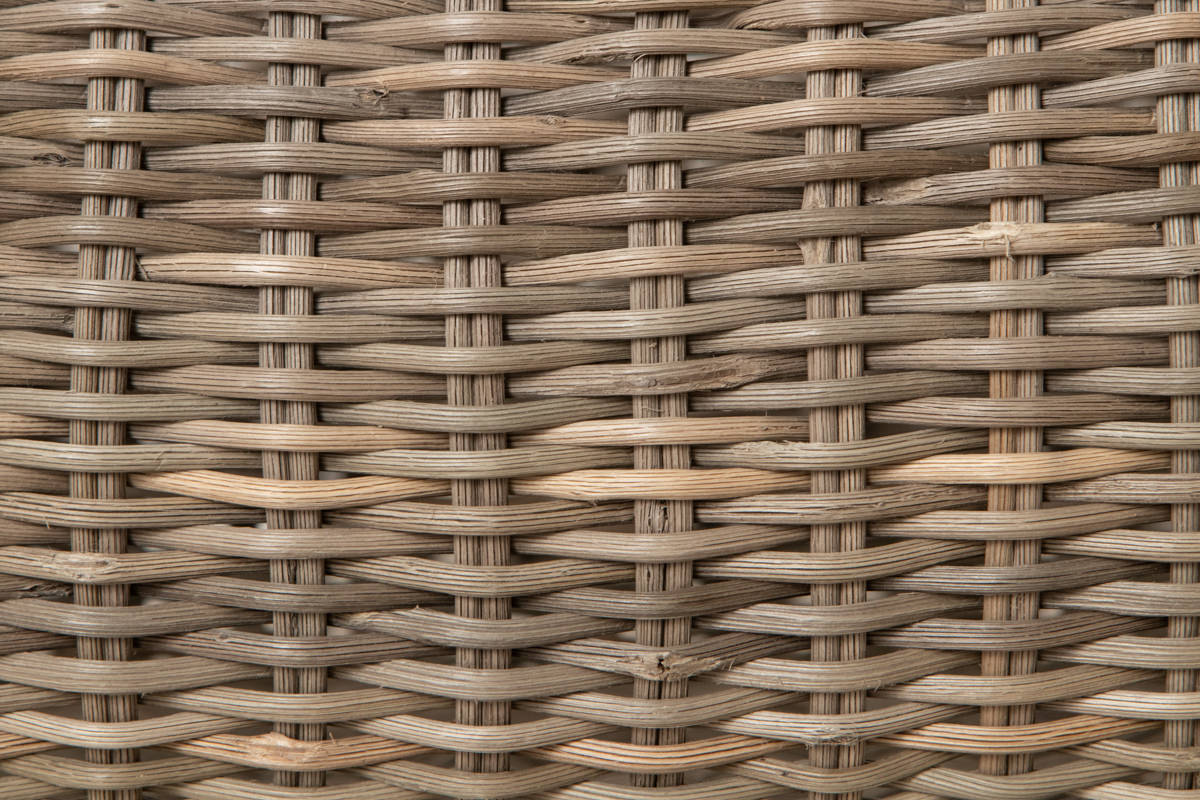

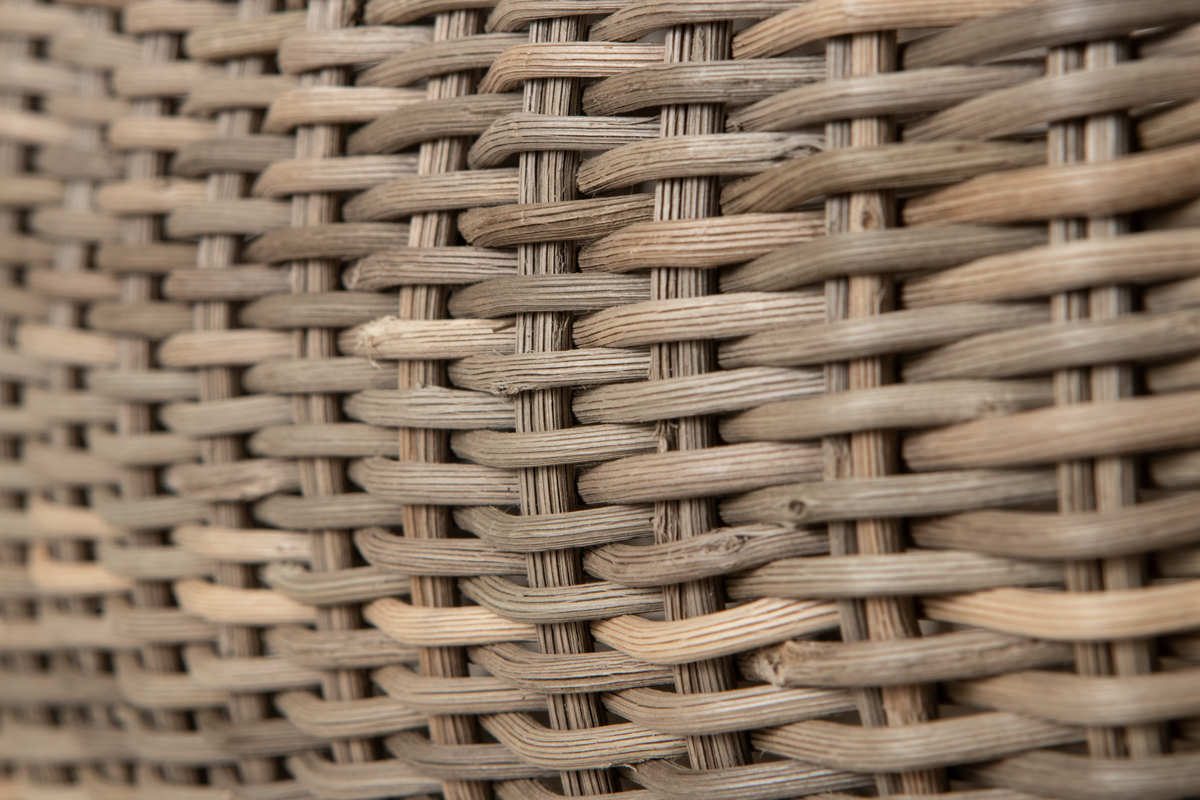

産地では、「並編-なみあみ-」とよばれる、かごの目が詰まった編み方です。2本ずつの縦骨をベースに、規則的な編み目がつづきます。

「すかし編み」とならんで、こちらの地域ではスタンダードな編み方とされています。

あけび蔓が表面を規則正しく波打っているようにみえます。うっとりするような編み目です。表皮をむいたあけび蔓はすべすべの触りごこち。

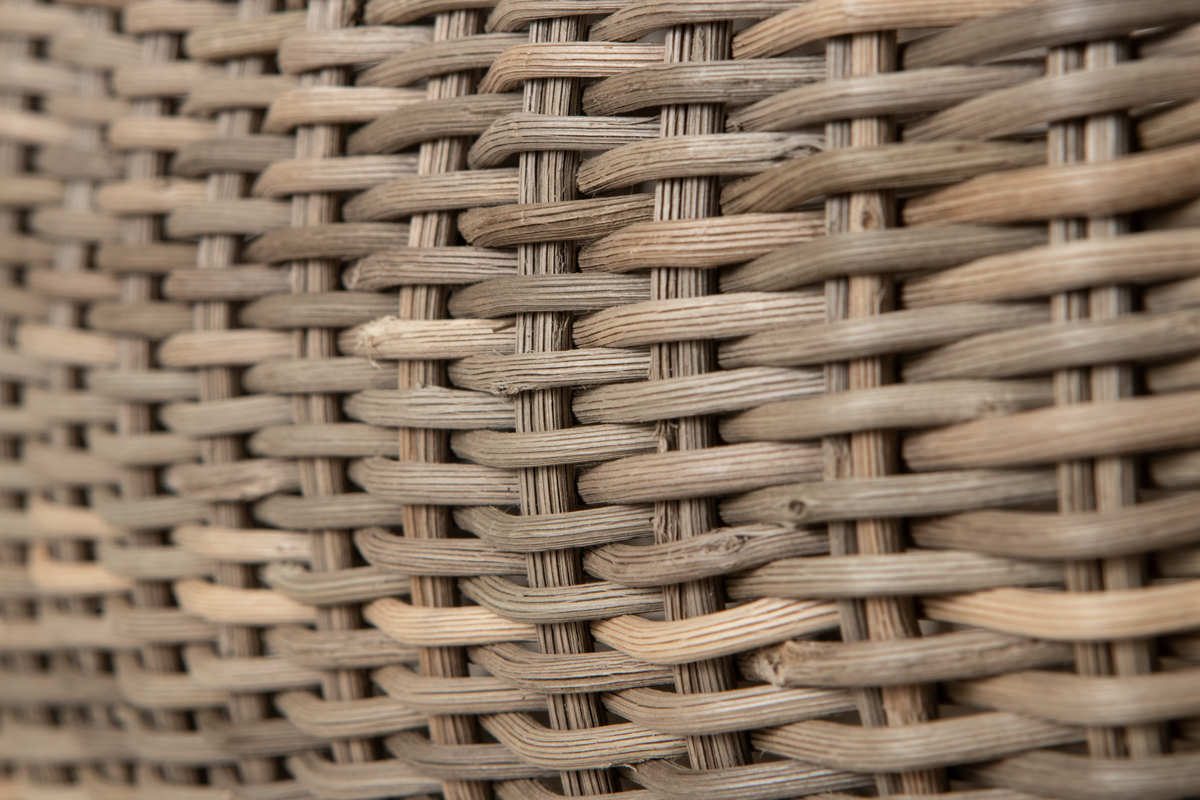

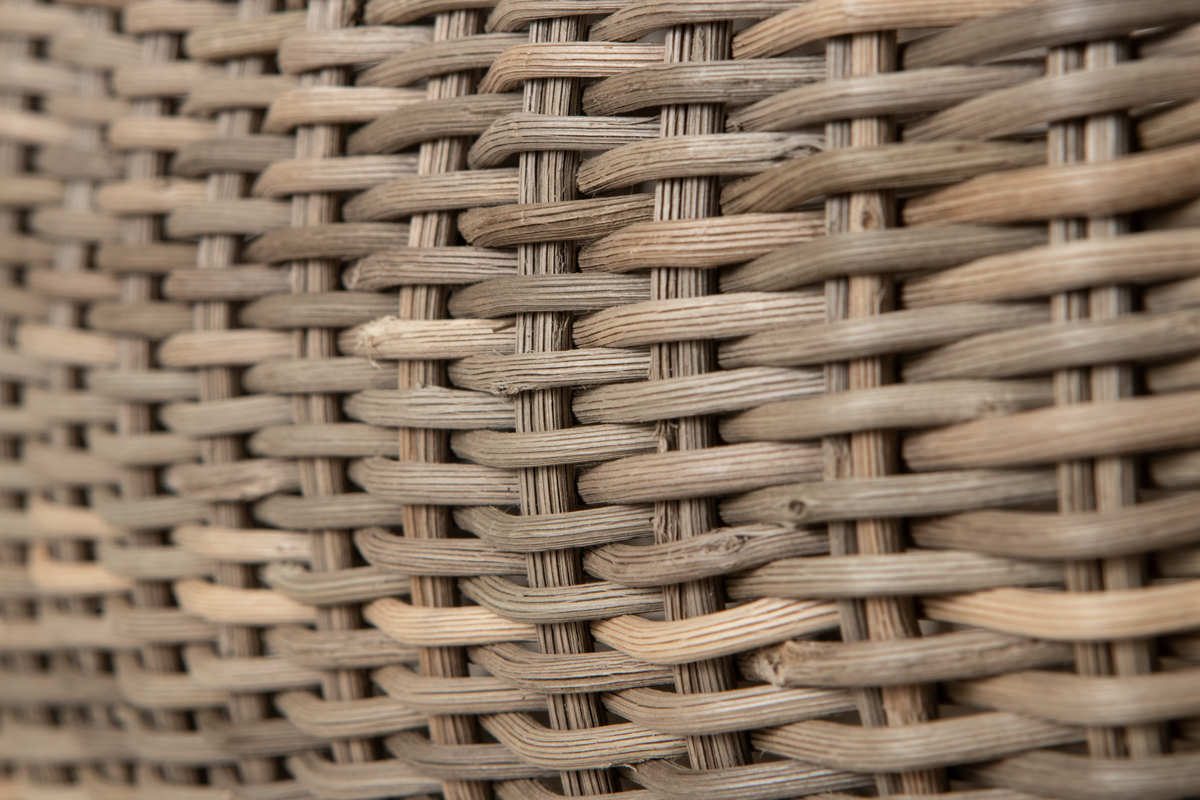

かごの縁です。カチッと、しっかりとした縁作りになっています。縁の下にはステッチが入っています。

縁を上からみると、二重になっており、かっちりとした縁巻きであることがわかります。

かごの内側からみた、持ち手との接続部分です。縁には二重の縁巻きの下に、さらにもうひとつ縁巻きが見られ、三重巻になっています。

こちらは外側からみた、持ち手と縁のところです。縁にしっかりと固定されています。きゅっとした持ち手の結びが、かご全体のアクセントにも。

持ち手は籐‐とう‐を芯材にして、ぐるぐるとあけびの蔓を巻いて仕上げています。

きれいな楕円のかたちをしています。

底の部分も、おなじ並編が続いています。しっかりした底づくりです。

コロンとした、愛嬌のあるたたずまい。並編みの整った編み目に、美しさも感じられます。

バゲットなどのパンや、斜めに傾けたくないケーキやお弁当の持ち運びに。

また、ピクニックバスケットとしても。食材や飲み物を詰め込んで、公園やテラス、海辺へ。

丈夫なつくりですので、瓶ものや缶ジュースなど重さのあるものを入れても耐えられるとおもいます。

腕にかけて、かごバッグのようにもつかえます。

もちろん、ふだんのお買い物にも。日々その時間が楽しくなりそうです。

自然のありのままの状態と、人間が手間をかけ合わせることで、

美しさが何倍にも増すことがあります。

写真左:あけび 写真右:むきあけび まさに、このかごはそれをその色味と姿で表してくれているように感じます。

自然界でありえない色味ですが、温泉成分との化学反応によりシックな味わい深い色味になっています。

光や照明のあたり具合で、白やグレーなど、様々な表情をみせてくれる、むきあけびのかご。

やがてセピア色に移り変わる美しさも、また格別なものです。

その落ち着いた佇まいは、

部屋に置いておくだけでも存在感のあるインテリアになります。

長くみなさまのもとでお使いいただけたら幸いです。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびのかごです。

パンを入れて運ぶのにつかい勝手がよいかたちで、パンバスケットと名付けられています。

自然界にあるままの、表皮がついた茶色のあけび蔓で編んだかごは素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

一方、長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

こちらは、そのむきあけびで編まれています。

写真の左側にあるものが、表皮のついたあけびで編まれた同じかたちのバスケットです。

自然のありのままの状態と、人間が手間をかけ合わせることで、

美しさが何倍にも増すことがあります。

まさに、このかごはそれをその色味と姿で表してくれているように感じます。

自然界でありえない色味ですが、温泉成分との化学反応によりシックな味わい深い色味になっています。

光や照明のあたり具合で、白やグレーなど、様々な表情をみせてくれる、むきあけびのかご。

やがてセピア色に移り変わる美しさも、また格別なものです。

その落ち着いた佇まいは、

部屋に置いておくだけでも存在感のあるインテリアになります。

長くみなさまのもとでお使いいただけたら幸いです。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびのかごです。

パンを入れて運ぶのにつかい勝手がよいかたちで、パンバスケットと名付けられています。

自然界にあるままの、表皮がついた茶色のあけび蔓で編んだかごは素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

一方、長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

こちらは、そのむきあけびで編まれています。

写真の左側にあるものが、表皮のついたあけびで編まれた同じかたちのバスケットです。

産地では、「並編-なみあみ-」とよばれる、かごの目が詰まった編み方です。2本ずつの縦骨をベースに、規則的な編み目がつづきます。

「すかし編み」とならんで、こちらの地域ではスタンダードな編み方とされています。

あけび蔓が表面を規則正しく波打っているようにみえます。うっとりするような編み目です。表皮をむいたあけび蔓はすべすべの触りごこち。

かごの縁です。カチッと、しっかりとした縁作りになっています。縁の下にはステッチが入っています。

縁を上からみると、二重になっており、かっちりとした縁巻きであることがわかります。

かごの内側からみた、持ち手との接続部分です。縁には二重の縁巻きの下に、さらにもうひとつ縁巻きが見られ、三重巻になっています。

こちらは外側からみた、持ち手と縁のところです。縁にしっかりと固定されています。きゅっとした持ち手の結びが、かご全体のアクセントにも。

持ち手は籐‐とう‐を芯材にして、ぐるぐるとあけびの蔓を巻いて仕上げています。

きれいな楕円のかたちをしています。

底の部分も、おなじ並編が続いています。しっかりした底づくりです。

コロンとした、愛嬌のあるたたずまい。並編みの整った編み目に、美しさも感じられます。

バゲットなどのパンや、斜めに傾けたくないケーキやお弁当の持ち運びに。

また、ピクニックバスケットとしても。食材や飲み物を詰め込んで、公園やテラス、海辺へ。

丈夫なつくりですので、瓶ものや缶ジュースなど重さのあるものを入れても耐えられるとおもいます。

腕にかけて、かごバッグのようにもつかえます。

もちろん、ふだんのお買い物にも。日々その時間が楽しくなりそうです。

自然のありのままの状態と、人間が手間をかけ合わせることで、

美しさが何倍にも増すことがあります。

写真左:あけび 写真右:むきあけび まさに、このかごはそれをその色味と姿で表してくれているように感じます。

自然界でありえない色味ですが、温泉成分との化学反応によりシックな味わい深い色味になっています。

光や照明のあたり具合で、白やグレーなど、様々な表情をみせてくれる、むきあけびのかご。

やがてセピア色に移り変わる美しさも、また格別なものです。

その落ち着いた佇まいは、

部屋に置いておくだけでも存在感のあるインテリアになります。

長くみなさまのもとでお使いいただけたら幸いです。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。