311248 長野県/むきあけび すかし編小判手提げ ストレート・ふっくら 2種

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびの手提げです。

このページでは同じ編み方の手提げ、「ストレート」と「ふっくら」の2タイプをご紹介します。

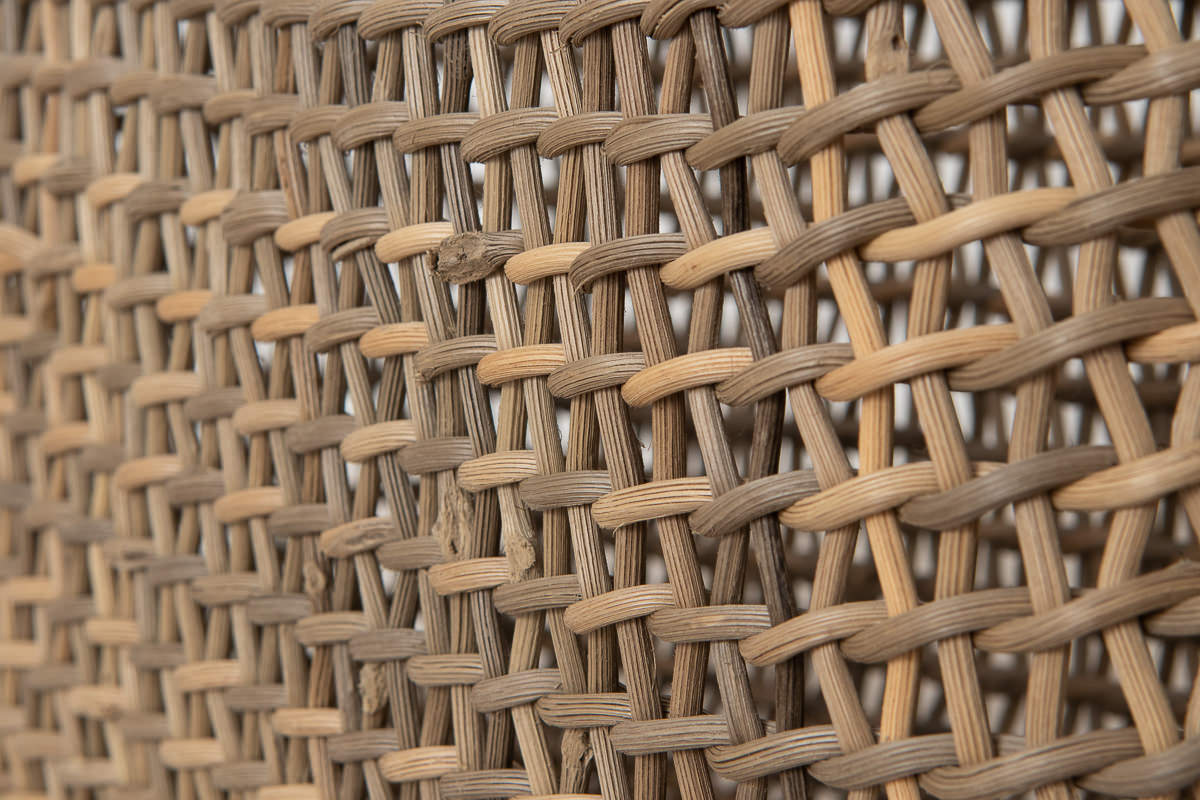

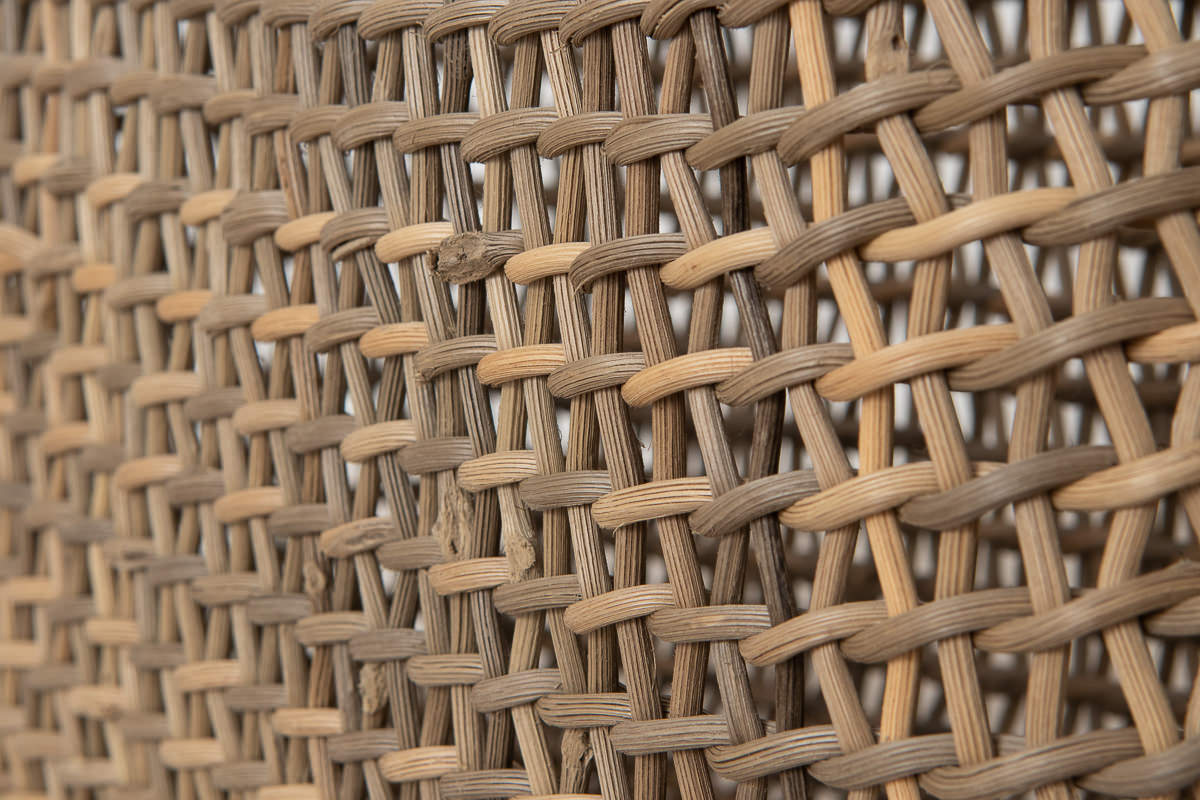

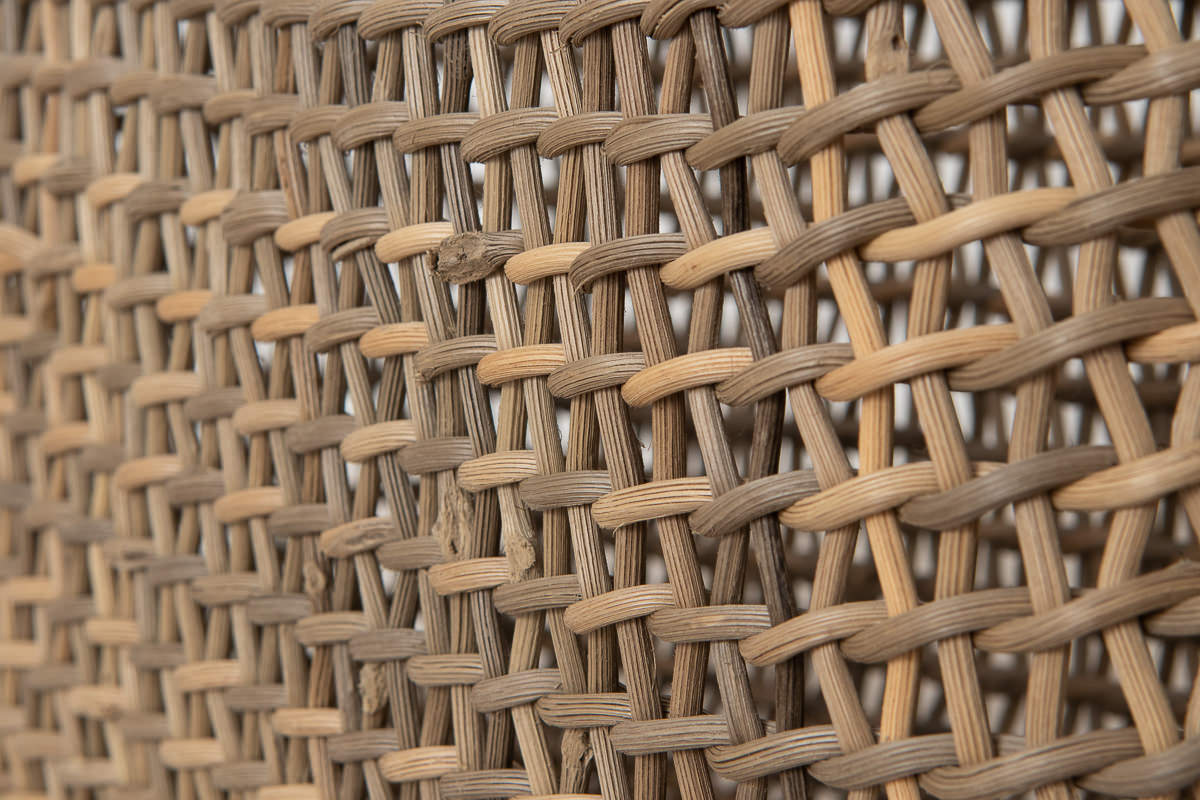

双方とも産地で「すかし編み」と言われる技法で編み上げています。

近くで見てもこの色味の美しさ、

そして、均一に編まれていることにため息が出るほどです。

自然界に自生していたものがこのようになるのが不思議なくらいです。

どこをとっても力強く、そして滑らかに、滞りなく編まれています。

角度のきついところもすき間なく、きっちりとした仕上がりです。

かごと持ち手の接続は2つのリングを鎖のように留める方法です。

手提げで一番修理が多いのは、この持ち手とかごの接続部分の損傷です。

その点、このリングタイプは動きに自由が利き、接続部に負担がかかりにくいため、比較的長持ちするとも言われています。

持ち手自体は太い籐(とう)を芯材にして、そこにむきあけびの蔓を巻きつけています。表面がとても滑らかなのがむきあけびの特徴で、表皮を一枚剥ぐことでこのすべすべ感が出ます。

持ち手は外側に開き、内側にパタンと畳んで置いておくこともできます。

底の部分は、側面のようなすかし編みではなく、

目を詰めたござ目編みという編み方でかっちりとした作りです。

今一度、2種類のかごの全体像をご覧ください。

こちらが「ストレート」。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き12cmで高さ21cmほどです。

「ストレート」タイプを持ったときのイメージです。

腕にもかけられ、持ちやすい大きさです。

こちらが「ふっくら」。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き13cmで高さ22cmほどです。

横から見ると「ストレート」の方が上から下にほぼ垂直に編まれているのに対して、こちらの「ふっくら」は少し下にかけてふくらみを持たせています。

「ふっくら」タイプを持ったときのイメージです。

「ふっくら」を腕にかけたところです。場面や服装問わず、合わせられそうです。

寸法を測ってみると、そこまで差は無いように感じますが、

実際に2つを並べてみると、似て非なるものということがはっきりとわかります。

ほんの少しの違いで、かごの印象というものが、

がらりと変わるものなのだとしみじみ思います。

グレーの色味がシックで、そして、編み方は軽やか。

どちらも完成度高く仕上げられています。

明るい光のもとでは白っぽくみえるこの素材も

天気や照明の具合によって様々な表情を見せてくれ、奥深い色味とも言えます。

経年変化によって、色は徐々に深い色へと移り変わっていきます。

どちらかお好みのタイプをお選びくださいませ。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびの手提げです。

このページでは同じ編み方の手提げ、「ストレート」と「ふっくら」の2タイプをご紹介します。

そして、均一に編まれていることにため息が出るほどです。

自然界に自生していたものがこのようになるのが不思議なくらいです。

その点、このリングタイプは動きに自由が利き、接続部に負担がかかりにくいため、比較的長持ちするとも言われています。

目を詰めたござ目編みという編み方でかっちりとした作りです。

今一度、2種類のかごの全体像をご覧ください。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き12cmで高さ21cmほどです。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き13cmで高さ22cmほどです。

実際に2つを並べてみると、似て非なるものということがはっきりとわかります。

がらりと変わるものなのだとしみじみ思います。

どちらも完成度高く仕上げられています。

明るい光のもとでは白っぽくみえるこの素材も

天気や照明の具合によって様々な表情を見せてくれ、奥深い色味とも言えます。

経年変化によって、色は徐々に深い色へと移り変わっていきます。

どちらかお好みのタイプをお選びくださいませ。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは温泉や川の水を利用してあけびの表皮を剥いた、むきあけびの手提げです。

このページでは同じ編み方の手提げ、「ストレート」と「ふっくら」の2タイプをご紹介します。

双方とも産地で「すかし編み」と言われる技法で編み上げています。

近くで見てもこの色味の美しさ、

そして、均一に編まれていることにため息が出るほどです。

自然界に自生していたものがこのようになるのが不思議なくらいです。

どこをとっても力強く、そして滑らかに、滞りなく編まれています。

角度のきついところもすき間なく、きっちりとした仕上がりです。

かごと持ち手の接続は2つのリングを鎖のように留める方法です。

手提げで一番修理が多いのは、この持ち手とかごの接続部分の損傷です。

その点、このリングタイプは動きに自由が利き、接続部に負担がかかりにくいため、比較的長持ちするとも言われています。

持ち手自体は太い籐(とう)を芯材にして、そこにむきあけびの蔓を巻きつけています。表面がとても滑らかなのがむきあけびの特徴で、表皮を一枚剥ぐことでこのすべすべ感が出ます。

持ち手は外側に開き、内側にパタンと畳んで置いておくこともできます。

底の部分は、側面のようなすかし編みではなく、

目を詰めたござ目編みという編み方でかっちりとした作りです。

今一度、2種類のかごの全体像をご覧ください。

こちらが「ストレート」。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き12cmで高さ21cmほどです。

「ストレート」タイプを持ったときのイメージです。

腕にもかけられ、持ちやすい大きさです。

こちらが「ふっくら」。

口部分の内寸は横幅約29cm、奥行き13cmで高さ22cmほどです。

横から見ると「ストレート」の方が上から下にほぼ垂直に編まれているのに対して、こちらの「ふっくら」は少し下にかけてふくらみを持たせています。

「ふっくら」タイプを持ったときのイメージです。

「ふっくら」を腕にかけたところです。場面や服装問わず、合わせられそうです。

寸法を測ってみると、そこまで差は無いように感じますが、

実際に2つを並べてみると、似て非なるものということがはっきりとわかります。

ほんの少しの違いで、かごの印象というものが、

がらりと変わるものなのだとしみじみ思います。

グレーの色味がシックで、そして、編み方は軽やか。

どちらも完成度高く仕上げられています。

明るい光のもとでは白っぽくみえるこの素材も

天気や照明の具合によって様々な表情を見せてくれ、奥深い色味とも言えます。

経年変化によって、色は徐々に深い色へと移り変わっていきます。

どちらかお好みのタイプをお選びくださいませ。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。