610222-1 長野県/根曲竹 とうじかご

そばのしゃぶしゃぶ、とも言われる信州に伝わる郷土料理「とうじそば」。

長野県松本市の奈川集落から生まれたとも言われています。山菜・きのこ、油揚げ、鶏肉などが入った出汁のきいた鍋に、すでに下茹でし、小分けにしておいたそばをこの「とうじかご」に入れ、鍋の中に「かご」ごと入れます。

鍋の中でそばを軽くゆがいてから、その中の具材や汁と一緒におそばをいただきます。

そんな郷土料理になくてはならないのが、同じ長野県の根曲竹で作られた「とうじかご」です。

「とうじ」という言葉は鍋の中にそばを「投じる」ところからきています。漢字で書くと「投汁そば」「投汁かご」となります。

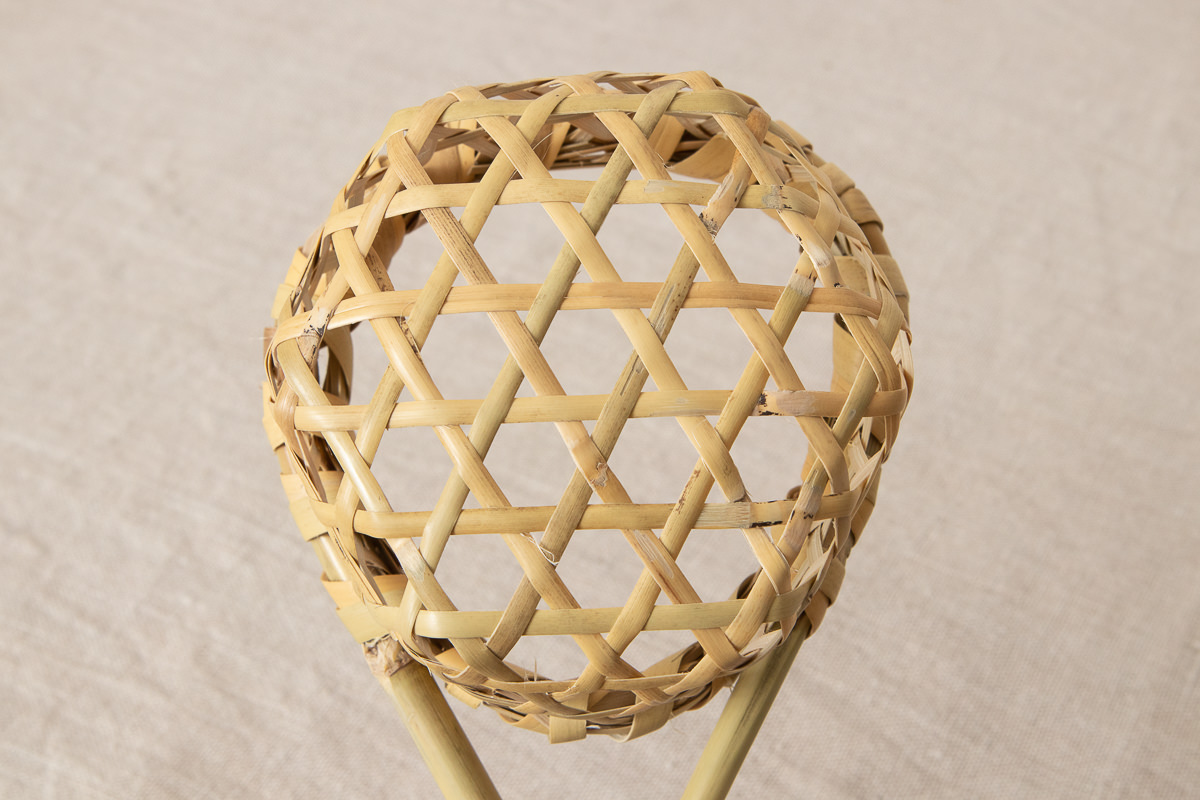

かごの大きさは直径10cmほどと一口~二口ほどを茹でるのにちょうどいいサイズです。

外側にツルツルの表皮が来るように編まれています。

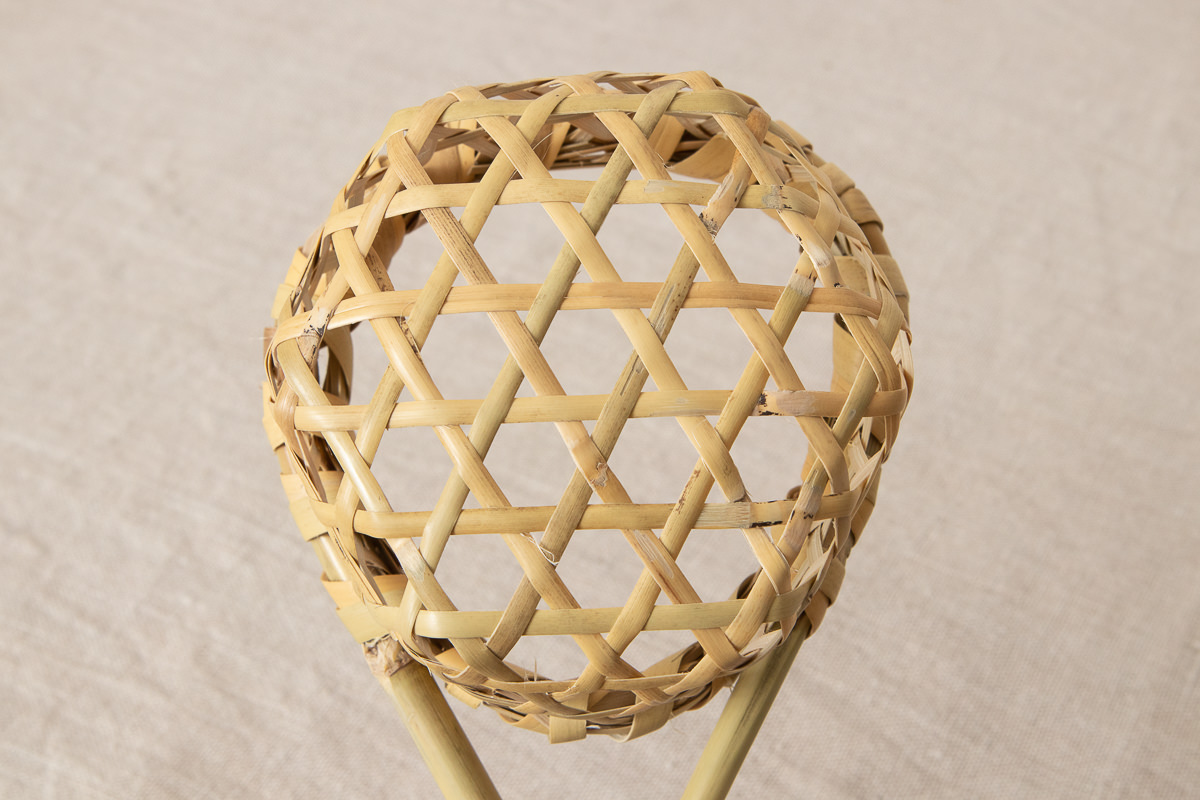

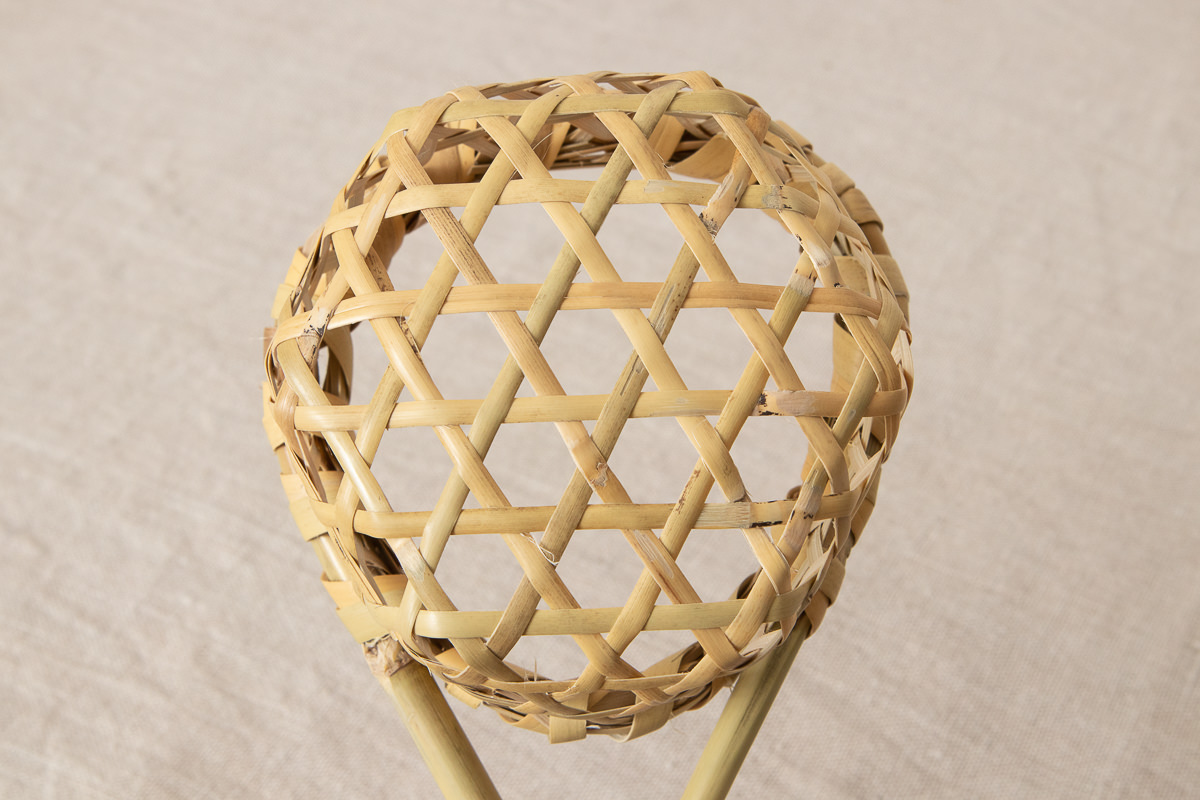

縁の部分を外側から見ています。無理なくそれぞれの編み目に均等にひごを通して留めています。

小さい円のものは、縁巻きが難しいと言われますが、芯材となる丸のままの根曲竹に、ひごを無理なく、かつ着実に巻きつけています。

かごから持ち手にかけての部分です。根曲竹を曲げるときには適宜、熱を加えて曲げています。そのため、時折、茶色や黒い焦げ跡のようなものが見えることがありますが、不良品ではありません。

持ち手部分です。1本の根曲竹がぐるっとかごの縁を通って戻ってきています。

それをまた、根曲竹で結び留めています。

長野のみなさんのこだわりとして、取っ手部分もかご部分も縁巻きも全て根曲竹のみで作られています。

急峻な山が続く長野の戸隠エリアでは、田んぼが少なく、お米をたくさん作ることができなかったため、

このようなそばでおもてなしをする文化ができたとも聞きます。

どんな環境においても、客人へのおもてなしの気持ちが食文化を作り、

それに付随する道具や器などにも発展しているのだなと感じます。

このように元々は郷土料理、とうじそば用のかごではありますが、

ご家庭用としては、茹で汁を捨てずに連続して茹でた野菜をお湯からあげる時に使ったり、

鍋料理の際の麺類をすくうのに使ったり、白玉などを茹でる際に使ったりと、

使い方はまだまだありそうです。

直径10cmほどと小ぶりなので、ご家庭用の手鍋などでも活躍すると思います。

日々の調理道具の仲間に入れてみてはいかがでしょうか。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

そばのしゃぶしゃぶ、とも言われる信州に伝わる郷土料理「とうじそば」。

長野県松本市の奈川集落から生まれたとも言われています。山菜・きのこ、油揚げ、鶏肉などが入った出汁のきいた鍋に、すでに下茹でし、小分けにしておいたそばをこの「とうじかご」に入れ、鍋の中に「かご」ごと入れます。

鍋の中でそばを軽くゆがいてから、その中の具材や汁と一緒におそばをいただきます。

そんな郷土料理になくてはならないのが、同じ長野県の根曲竹で作られた「とうじかご」です。

「とうじ」という言葉は鍋の中にそばを「投じる」ところからきています。漢字で書くと「投汁そば」「投汁かご」となります。

かごの大きさは直径10cmほどと一口~二口ほどを茹でるのにちょうどいいサイズです。

外側にツルツルの表皮が来るように編まれています。

縁の部分を外側から見ています。無理なくそれぞれの編み目に均等にひごを通して留めています。

小さい円のものは、縁巻きが難しいと言われますが、芯材となる丸のままの根曲竹に、ひごを無理なく、かつ着実に巻きつけています。

かごから持ち手にかけての部分です。根曲竹を曲げるときには適宜、熱を加えて曲げています。そのため、時折、茶色や黒い焦げ跡のようなものが見えることがありますが、不良品ではありません。

持ち手部分です。1本の根曲竹がぐるっとかごの縁を通って戻ってきています。

それをまた、根曲竹で結び留めています。

長野のみなさんのこだわりとして、取っ手部分もかご部分も縁巻きも全て根曲竹のみで作られています。

急峻な山が続く長野の戸隠エリアでは、田んぼが少なく、お米をたくさん作ることができなかったため、

このようなそばでおもてなしをする文化ができたとも聞きます。

どんな環境においても、客人へのおもてなしの気持ちが食文化を作り、

それに付随する道具や器などにも発展しているのだなと感じます。

このように元々は郷土料理、とうじそば用のかごではありますが、

ご家庭用としては、茹で汁を捨てずに連続して茹でた野菜をお湯からあげる時に使ったり、

鍋料理の際の麺類をすくうのに使ったり、白玉などを茹でる際に使ったりと、

使い方はまだまだありそうです。

直径10cmほどと小ぶりなので、ご家庭用の手鍋などでも活躍すると思います。

日々の調理道具の仲間に入れてみてはいかがでしょうか。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

そばのしゃぶしゃぶ、とも言われる信州に伝わる郷土料理「とうじそば」。

長野県松本市の奈川集落から生まれたとも言われています。山菜・きのこ、油揚げ、鶏肉などが入った出汁のきいた鍋に、すでに下茹でし、小分けにしておいたそばをこの「とうじかご」に入れ、鍋の中に「かご」ごと入れます。

鍋の中でそばを軽くゆがいてから、その中の具材や汁と一緒におそばをいただきます。

そんな郷土料理になくてはならないのが、同じ長野県の根曲竹で作られた「とうじかご」です。

「とうじ」という言葉は鍋の中にそばを「投じる」ところからきています。漢字で書くと「投汁そば」「投汁かご」となります。

かごの大きさは直径10cmほどと一口~二口ほどを茹でるのにちょうどいいサイズです。

外側にツルツルの表皮が来るように編まれています。

縁の部分を外側から見ています。無理なくそれぞれの編み目に均等にひごを通して留めています。

小さい円のものは、縁巻きが難しいと言われますが、芯材となる丸のままの根曲竹に、ひごを無理なく、かつ着実に巻きつけています。

かごから持ち手にかけての部分です。根曲竹を曲げるときには適宜、熱を加えて曲げています。そのため、時折、茶色や黒い焦げ跡のようなものが見えることがありますが、不良品ではありません。

持ち手部分です。1本の根曲竹がぐるっとかごの縁を通って戻ってきています。

それをまた、根曲竹で結び留めています。

長野のみなさんのこだわりとして、取っ手部分もかご部分も縁巻きも全て根曲竹のみで作られています。

急峻な山が続く長野の戸隠エリアでは、田んぼが少なく、お米をたくさん作ることができなかったため、

このようなそばでおもてなしをする文化ができたとも聞きます。

どんな環境においても、客人へのおもてなしの気持ちが食文化を作り、

それに付随する道具や器などにも発展しているのだなと感じます。

このように元々は郷土料理、とうじそば用のかごではありますが、

ご家庭用としては、茹で汁を捨てずに連続して茹でた野菜をお湯からあげる時に使ったり、

鍋料理の際の麺類をすくうのに使ったり、白玉などを茹でる際に使ったりと、

使い方はまだまだありそうです。

直径10cmほどと小ぶりなので、ご家庭用の手鍋などでも活躍すると思います。

日々の調理道具の仲間に入れてみてはいかがでしょうか。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。