121508 長野県/真竹(青竹) 丸ざる 六寸・七寸・八寸・九寸・尺 5サイズ

こちらは真竹で作られた丸ざるです。

竹で作られたざるは、昔から軽く、水切れがよいことから、

台所で長く親しまれてきました。

台所では、お米や野菜を洗うほか、茹でた野菜や麺類の湯切りに。

食卓では、茹でたての枝豆などのおつまみや、天ぷら・唐揚げなどの揚げ物、さらには水でしめたそうめんやそばを盛り付けるうつわとしても活躍してきました。

しかし現在では、プラスチックやステンレスなど別素材のざるや、輸入品・安価な製品が多く出回り、竹でざるを作る職人はごくわずかに。力のこもった「日本産」の竹ざるは、今や大変貴重な存在となっています。

こちらは、縁巻きにも竹のみを用いるという、「九州における丸ざるづくり」の技術を学んだ職人による丸ざるです。

その丸ざるを六寸、七寸、八寸、九寸、尺という5サイズでご紹介します。

かごやざる作りでは、センチメートルではなく、

いまも「寸-すん-」や「尺-しゃく-」などの昔の日本の寸法の呼び方(=尺貫法-しゃっかんほう-)がつかわれることが多いです。

この寸法の表記は、ざるの直径を表しています。

六寸=直径約18cm

七寸=直径約21cm

八寸=直径約24cm

九寸=直径約27cm

尺 =直径約30cm

となっています。

基本的な作りはどちらのサイズも同じです。

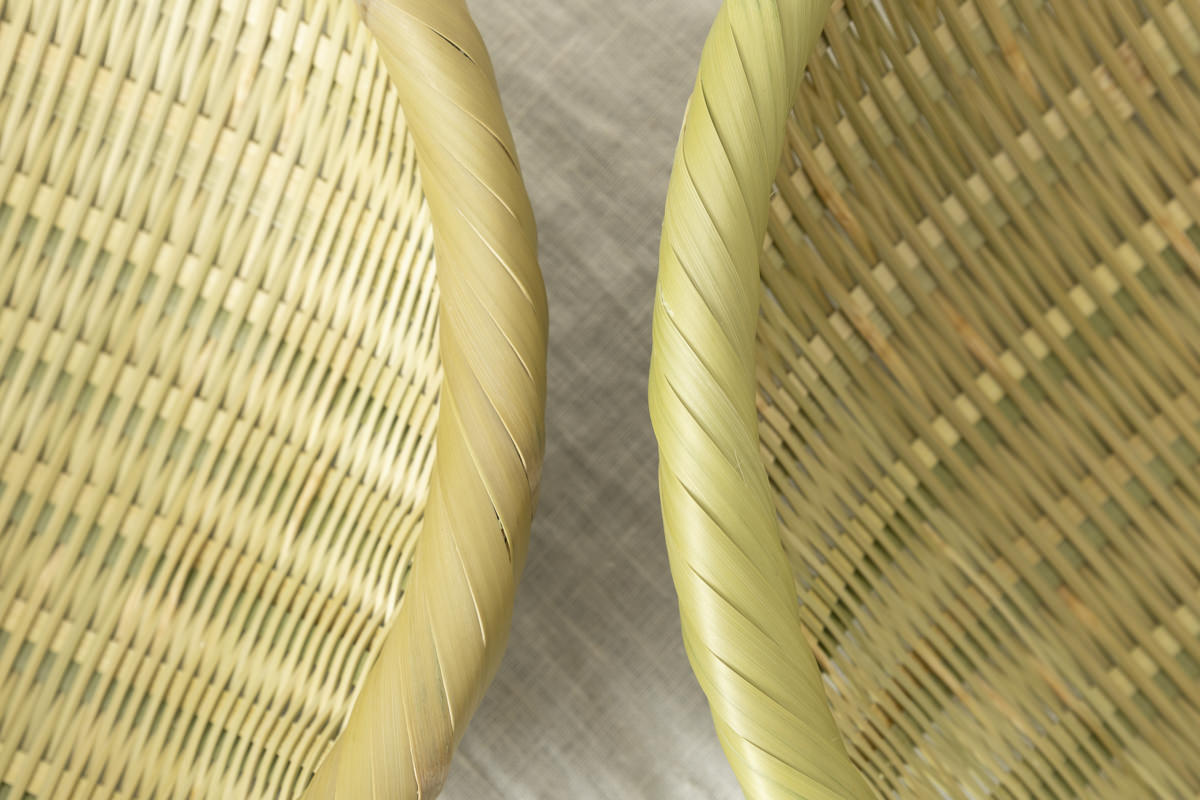

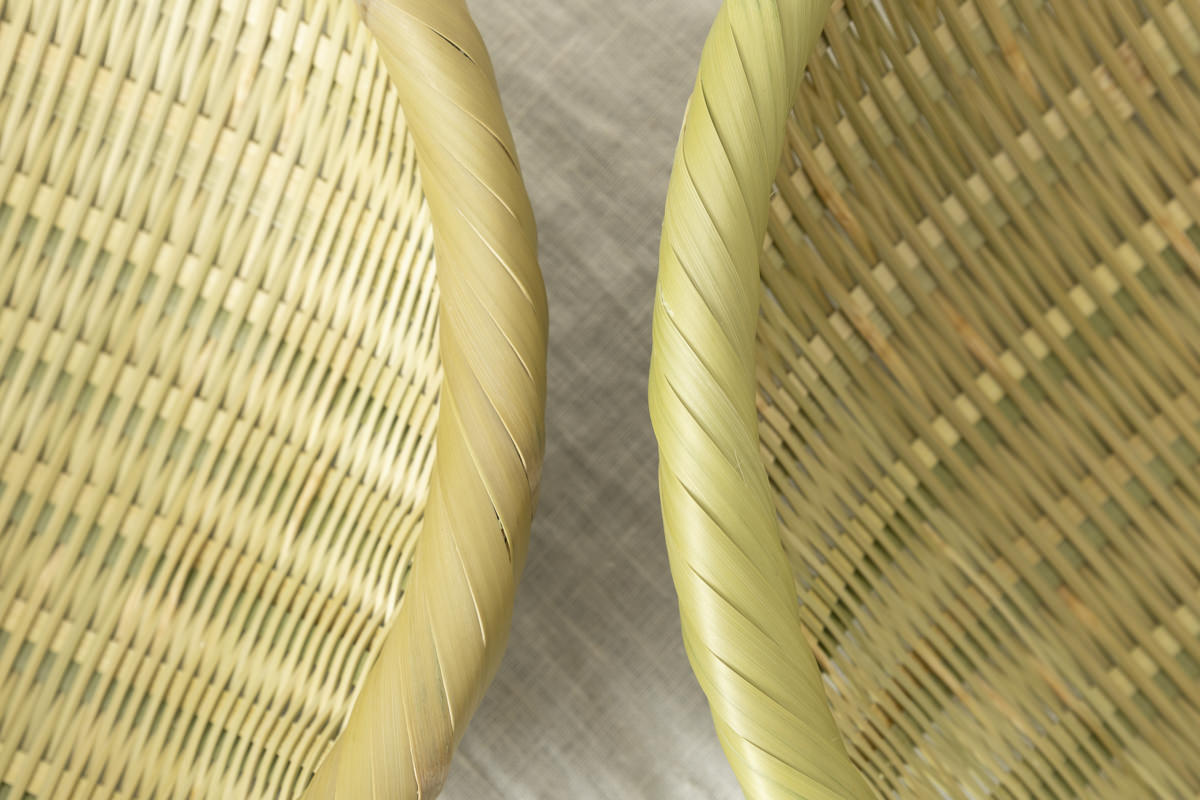

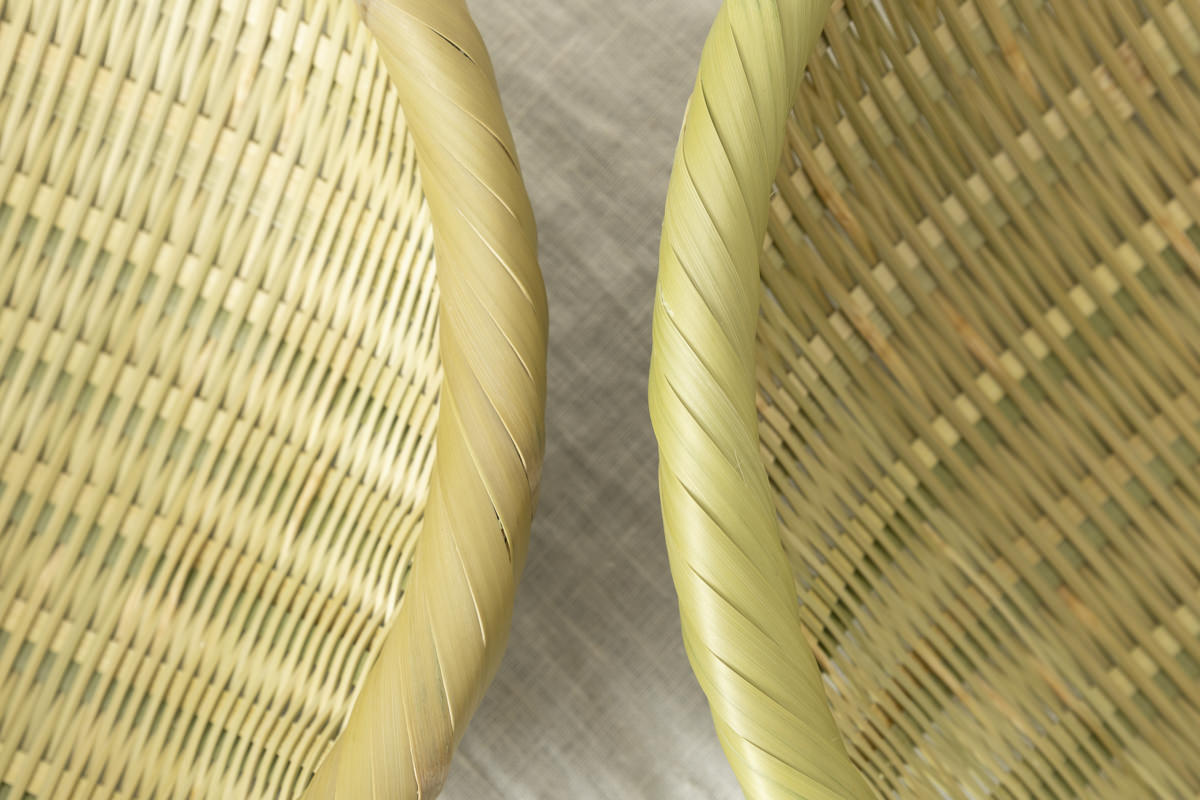

全体を「横編み」や「ざる目編み」と呼ばれる編み方で、細かく編んでいます。

縁は「巻き縁仕上げ」と呼ばれる方法で、1年目の若く柔らかな竹のみを選び、縁の芯材と編み目にぐるぐると巻きつけています。この縁のひごは、巻きやすくするために割れやすい表皮を薄く一枚削ってあります。そうすることで手当たりがやさしくなり、色味も均一に整います。さらに、経年変化を経たときには、皮付きのものよりも色に深みが増し、光沢も帯びていきます。

上から見ても、すき間がほとんどなく、きっちりと巻かれているのがわかります。

縁の下には幅のある竹がぐるりとまわされています。これがあることで、お米を洗ったりした後、移すときに縁の下に詰まりにくくなります。

一本一本の竹ひごが丁寧に作られており、水切れよく、そして、お米を研ぐこともできるほど、こまかく編まれています。

ざるをひっくり返してもなお、丁寧な手仕事の美しさが際立ちます。

おおよそ作りは同じですが、八寸サイズまでと、九寸サイズ以上では縦骨の仕様が変わります。大きいサイズのほうは縦骨が2本ずつの仕様となり、大きさにあわせてより丈夫な作りとなっています。

こちらは六寸(=18cm)サイズです。5サイズのうち、最小サイズです。

笹の葉を敷いて、おにぎり2つのせたところです。他にも枝豆やおつまみ、麺類やパン、お菓子をのせても。

こちらは七寸(=21cm)サイズです。

パンやサンドイッチをのせるのにちょうど良いサイズです。麺類ですと、このくらいのサイズまで一般的には銘々皿として、おひとり様に1枚というサイズ感です。

こちらは八寸(=24cm)サイズです。

平らなざるであれば、こちらの八寸(=24cm)も銘々皿のようにお使いいただけますが、こちらのざるの八寸は深さもあるため、2-3人分ほどの量が載せられます。こちらはそうめん180gほどを盛り付けたところです。

こちらは九寸(=27cm)サイズです。

九寸や尺サイズは、台所での仕込みにもとても重宝します。たとえば、野菜炒めや鍋料理を作る前に、野菜やきのこをザクザク切ったり、洗ったりするのにも扱いやすい大きさ。ご家族分の麺類を盛り付けたり、朝食のパンを並べて食卓に出したりと、お皿のようにもお使いいただけます。

こちらは尺(=30cm)サイズです。5サイズのうち最大サイズです。

青梅2キロを入れたところです。九寸と同様に、たっぷりの野菜を洗ったり、梅仕事にも。麺類でしたら、3-5人分の湯切りやもみ洗い、盛り付けにおつかいいただけます。

六寸サイズから尺サイズまで、大きさはことなりますが、

どれもかっちりとした丈夫さはかわりません。

こちらのざるは、竹だけで完結している清々しさが大きな魅力です。

それは、この作り手の方の竹林での竹選び、ひいては、良い竹が育つ環境をととのえる竹林整備から始まっています。

竹を切り、材料選定に細心の注意をはらい、そして、そこに適切な道具と技術がかさなりあって、

竹だけで作られたざるができあがります。

青い竹の経年変化も楽しみなざる。

ぜひ、日々の生活でおつかいいただけたらと思います。

__井上 湧-わく-さんの竹ざる作り__

2002年生まれ。生後まもなく長野県下伊那郡へ移り住み、自給自足の暮らしの中で育った湧さん。

学校に通わず、畑や山で過ごし、自然と遊びながら手仕事の世界に憧れを抱くようになったとのこと。

14歳で竹細工と出会い、九州各地の職人を訪ねて学び、大分の作り手のもとで半年間修業されました。

現在は長野県に戻られて、長野の真竹を切り、その真竹の青さを生かし、“竹の道具”をテーマに製作を続けられています。

かつての暮らしに根付いていた竹ざるの技術と文化を訪ね歩き、受け継ぎながら、今の暮らしにもなじむ形へ。

良い竹を育てるために、竹林整備にも力を入れられています。

遊ぶことも大事にしながら、竹と向き合い、

日々、細かな改良や工夫を重ねながら、より良い道具づくりを探り続けられています。

こちらは真竹で作られた丸ざるです。

竹で作られたざるは、昔から軽く、水切れがよいことから、

台所で長く親しまれてきました。

台所では、お米や野菜を洗うほか、茹でた野菜や麺類の湯切りに。

食卓では、茹でたての枝豆などのおつまみや、天ぷら・唐揚げなどの揚げ物、さらには水でしめたそうめんやそばを盛り付けるうつわとしても活躍してきました。

しかし現在では、プラスチックやステンレスなど別素材のざるや、輸入品・安価な製品が多く出回り、竹でざるを作る職人はごくわずかに。力のこもった「日本産」の竹ざるは、今や大変貴重な存在となっています。

こちらは、縁巻きにも竹のみを用いるという、「九州における丸ざるづくり」の技術を学んだ職人による丸ざるです。

その丸ざるを六寸、七寸、八寸、九寸、尺という5サイズでご紹介します。

かごやざる作りでは、センチメートルではなく、

いまも「寸-すん-」や「尺-しゃく-」などの昔の日本の寸法の呼び方(=尺貫法-しゃっかんほう-)がつかわれることが多いです。

この寸法の表記は、ざるの直径を表しています。

六寸=直径約18cm

七寸=直径約21cm

八寸=直径約24cm

九寸=直径約27cm

尺 =直径約30cm

となっています。

六寸サイズから尺サイズまで、大きさはことなりますが、

どれもかっちりとした丈夫さはかわりません。

こちらのざるは、竹だけで完結している清々しさが大きな魅力です。

それは、この作り手の方の竹林での竹選び、ひいては、良い竹が育つ環境をととのえる竹林整備から始まっています。

竹を切り、材料選定に細心の注意をはらい、そして、そこに適切な道具と技術がかさなりあって、

竹だけで作られたざるができあがります。

青い竹の経年変化も楽しみなざる。

ぜひ、日々の生活でおつかいいただけたらと思います。

__井上 湧-わく-さんの竹ざる作り__

2002年生まれ。生後まもなく長野県下伊那郡へ移り住み、自給自足の暮らしの中で育った湧さん。

学校に通わず、畑や山で過ごし、自然と遊びながら手仕事の世界に憧れを抱くようになったとのこと。

14歳で竹細工と出会い、九州各地の職人を訪ねて学び、大分の作り手のもとで半年間修業されました。

現在は長野県に戻られて、長野の真竹を切り、その真竹の青さを生かし、“竹の道具”をテーマに製作を続けられています。

かつての暮らしに根付いていた竹ざるの技術と文化を訪ね歩き、受け継ぎながら、今の暮らしにもなじむ形へ。

良い竹を育てるために、竹林整備にも力を入れられています。

遊ぶことも大事にしながら、竹と向き合い、

日々、細かな改良や工夫を重ねながら、より良い道具づくりを探り続けられています。

こちらは真竹で作られた丸ざるです。

竹で作られたざるは、昔から軽く、水切れがよいことから、

台所で長く親しまれてきました。

台所では、お米や野菜を洗うほか、茹でた野菜や麺類の湯切りに。

食卓では、茹でたての枝豆などのおつまみや、天ぷら・唐揚げなどの揚げ物、さらには水でしめたそうめんやそばを盛り付けるうつわとしても活躍してきました。

しかし現在では、プラスチックやステンレスなど別素材のざるや、輸入品・安価な製品が多く出回り、竹でざるを作る職人はごくわずかに。力のこもった「日本産」の竹ざるは、今や大変貴重な存在となっています。

こちらは、縁巻きにも竹のみを用いるという、「九州における丸ざるづくり」の技術を学んだ職人による丸ざるです。

その丸ざるを六寸、七寸、八寸、九寸、尺という5サイズでご紹介します。

かごやざる作りでは、センチメートルではなく、

いまも「寸-すん-」や「尺-しゃく-」などの昔の日本の寸法の呼び方(=尺貫法-しゃっかんほう-)がつかわれることが多いです。

この寸法の表記は、ざるの直径を表しています。

六寸=直径約18cm

七寸=直径約21cm

八寸=直径約24cm

九寸=直径約27cm

尺 =直径約30cm

となっています。

基本的な作りはどちらのサイズも同じです。

全体を「横編み」や「ざる目編み」と呼ばれる編み方で、細かく編んでいます。

縁は「巻き縁仕上げ」と呼ばれる方法で、1年目の若く柔らかな竹のみを選び、縁の芯材と編み目にぐるぐると巻きつけています。この縁のひごは、巻きやすくするために割れやすい表皮を薄く一枚削ってあります。そうすることで手当たりがやさしくなり、色味も均一に整います。さらに、経年変化を経たときには、皮付きのものよりも色に深みが増し、光沢も帯びていきます。

上から見ても、すき間がほとんどなく、きっちりと巻かれているのがわかります。

縁の下には幅のある竹がぐるりとまわされています。これがあることで、お米を洗ったりした後、移すときに縁の下に詰まりにくくなります。

一本一本の竹ひごが丁寧に作られており、水切れよく、そして、お米を研ぐこともできるほど、こまかく編まれています。

ざるをひっくり返してもなお、丁寧な手仕事の美しさが際立ちます。

おおよそ作りは同じですが、八寸サイズまでと、九寸サイズ以上では縦骨の仕様が変わります。大きいサイズのほうは縦骨が2本ずつの仕様となり、大きさにあわせてより丈夫な作りとなっています。

こちらは六寸(=18cm)サイズです。5サイズのうち、最小サイズです。

笹の葉を敷いて、おにぎり2つのせたところです。他にも枝豆やおつまみ、麺類やパン、お菓子をのせても。

こちらは七寸(=21cm)サイズです。

パンやサンドイッチをのせるのにちょうど良いサイズです。麺類ですと、このくらいのサイズまで一般的には銘々皿として、おひとり様に1枚というサイズ感です。

こちらは八寸(=24cm)サイズです。

平らなざるであれば、こちらの八寸(=24cm)も銘々皿のようにお使いいただけますが、こちらのざるの八寸は深さもあるため、2-3人分ほどの量が載せられます。こちらはそうめん180gほどを盛り付けたところです。

こちらは九寸(=27cm)サイズです。

九寸や尺サイズは、台所での仕込みにもとても重宝します。たとえば、野菜炒めや鍋料理を作る前に、野菜やきのこをザクザク切ったり、洗ったりするのにも扱いやすい大きさ。ご家族分の麺類を盛り付けたり、朝食のパンを並べて食卓に出したりと、お皿のようにもお使いいただけます。

こちらは尺(=30cm)サイズです。5サイズのうち最大サイズです。

青梅2キロを入れたところです。九寸と同様に、たっぷりの野菜を洗ったり、梅仕事にも。麺類でしたら、3-5人分の湯切りやもみ洗い、盛り付けにおつかいいただけます。

六寸サイズから尺サイズまで、大きさはことなりますが、

どれもかっちりとした丈夫さはかわりません。

こちらのざるは、竹だけで完結している清々しさが大きな魅力です。

それは、この作り手の方の竹林での竹選び、ひいては、良い竹が育つ環境をととのえる竹林整備から始まっています。

竹を切り、材料選定に細心の注意をはらい、そして、そこに適切な道具と技術がかさなりあって、

竹だけで作られたざるができあがります。

青い竹の経年変化も楽しみなざる。

ぜひ、日々の生活でおつかいいただけたらと思います。

__井上 湧-わく-さんの竹ざる作り__

2002年生まれ。生後まもなく長野県下伊那郡へ移り住み、自給自足の暮らしの中で育った湧さん。

学校に通わず、畑や山で過ごし、自然と遊びながら手仕事の世界に憧れを抱くようになったとのこと。

14歳で竹細工と出会い、九州各地の職人を訪ねて学び、大分の作り手のもとで半年間修業されました。

現在は長野県に戻られて、長野の真竹を切り、その真竹の青さを生かし、“竹の道具”をテーマに製作を続けられています。

かつての暮らしに根付いていた竹ざるの技術と文化を訪ね歩き、受け継ぎながら、今の暮らしにもなじむ形へ。

良い竹を育てるために、竹林整備にも力を入れられています。

遊ぶことも大事にしながら、竹と向き合い、

日々、細かな改良や工夫を重ねながら、より良い道具づくりを探り続けられています。