311214 長野県/あけび 並編み 小判手提げ 小・中 2サイズ

こちらは、あけびの蔓-つる-で編まれた、手提げです。

あけびの蔓の、表面をおおうようについている木の皮が、そのまま使われています。

自然界にあるままの、素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

このページでは、「小」と「中」、2つのサイズをご紹介します。

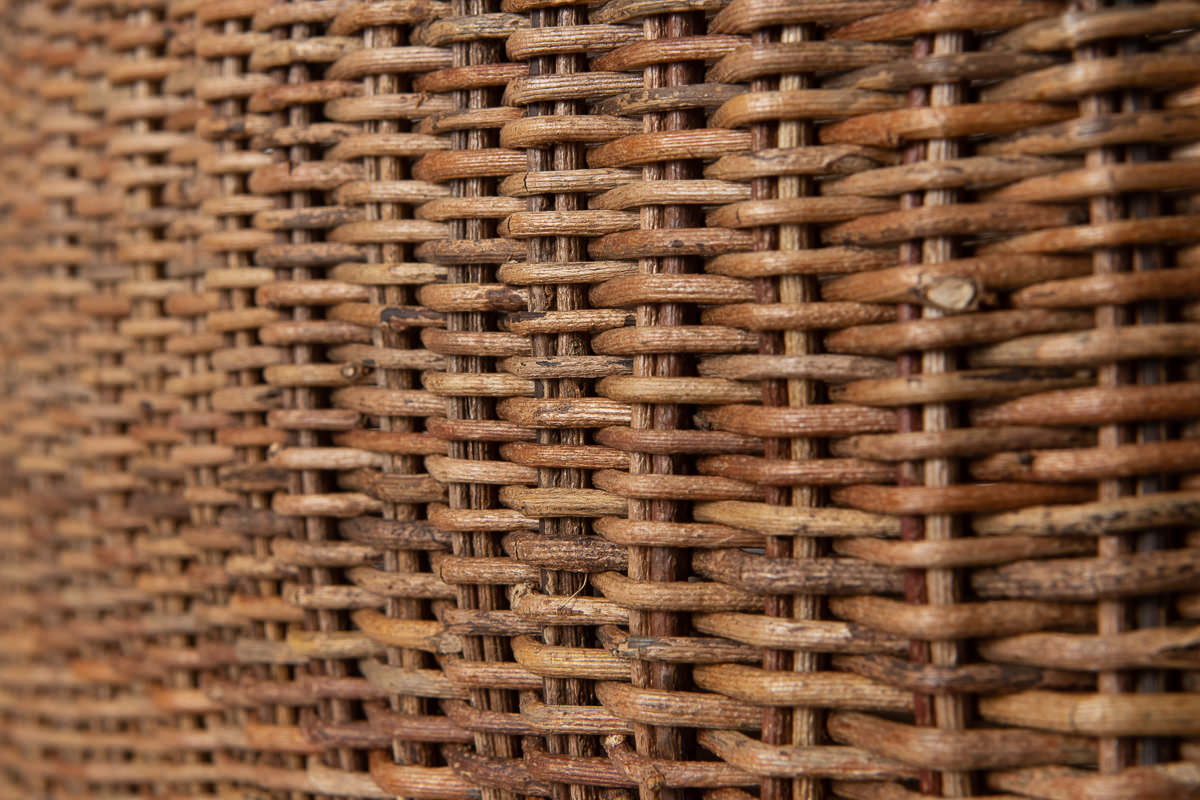

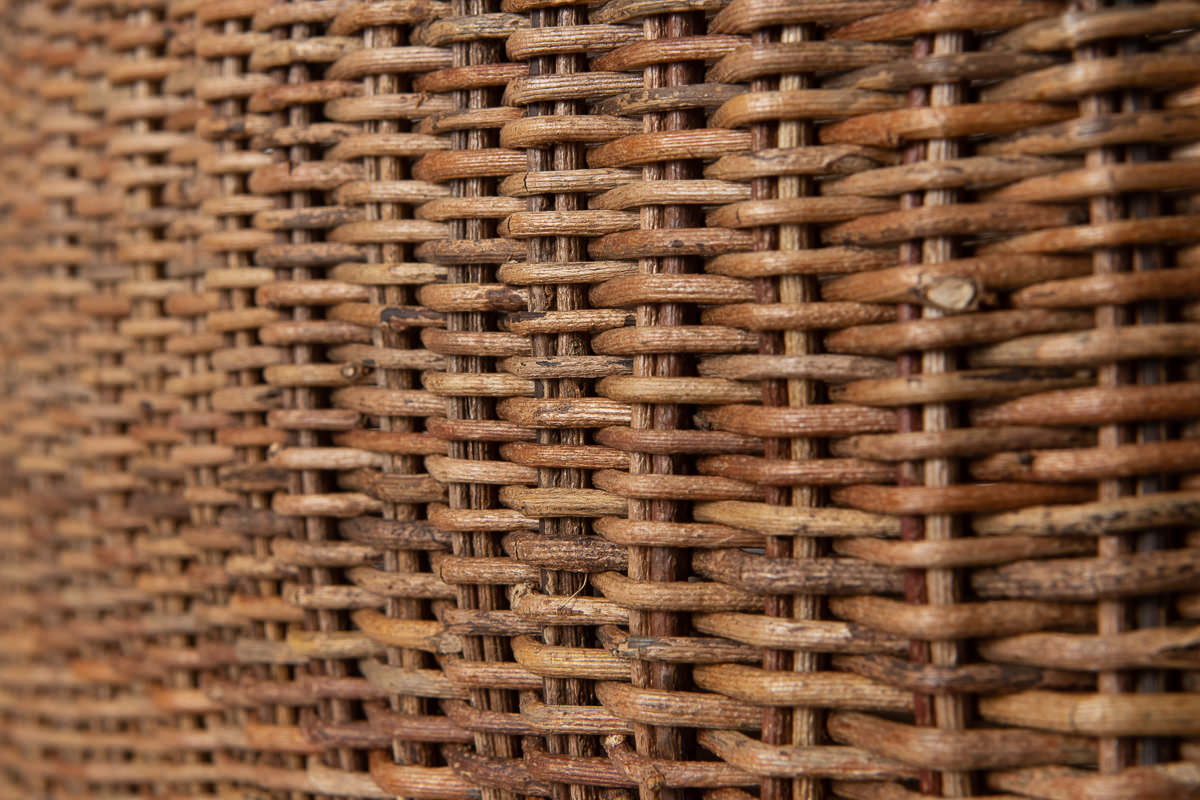

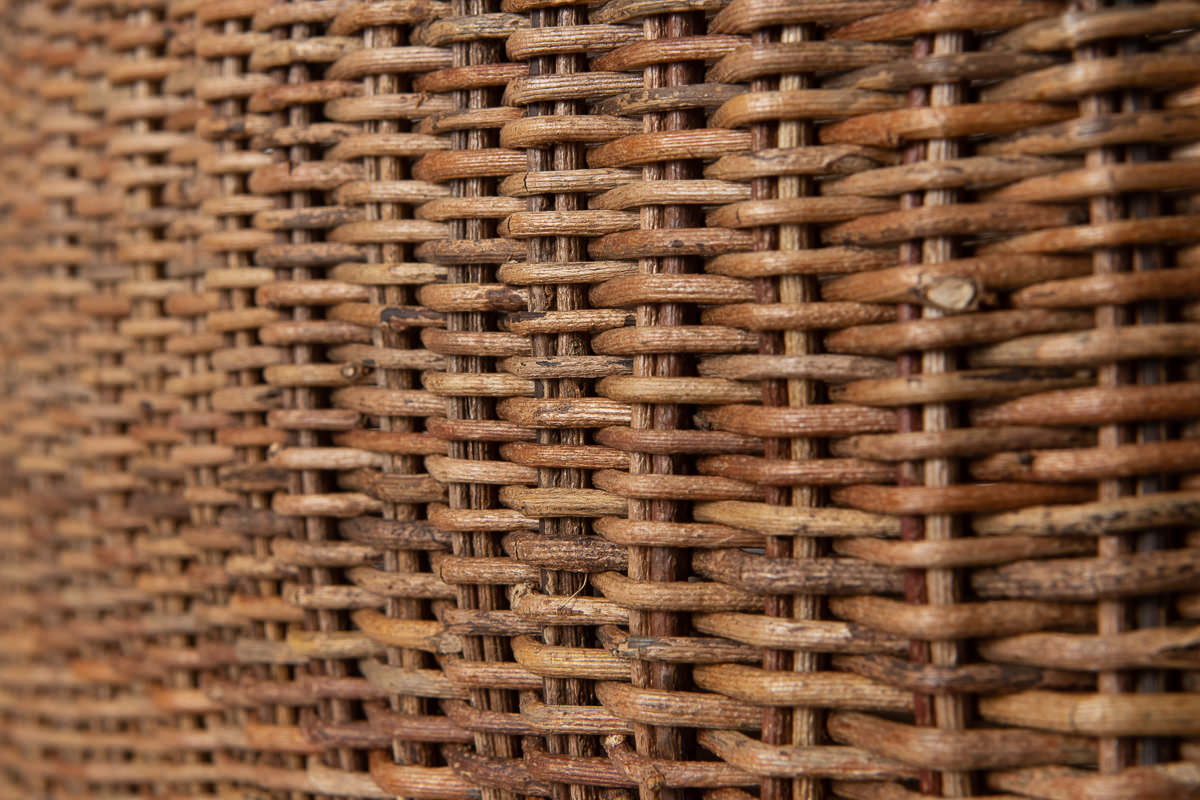

産地では、「並編-なみあみ-」とよばれる、かごの目が詰まった編み方です。2本ずつの縦骨をベースに、規則的な編み目が続きます。

細めのあけび蔓を丁寧に選別し、半分に割くことなく、丸のまま編まれています。

おなじような細さが並ぶことで、素朴な風合いのなかに繊細な美しさがあらわれています。

かごの縁です。カチッと、しっかりとした縁作りになっています。

矢筈巻き-やはずまき-という弓矢の羽のような縁作り。左右から巻き込むように編み込んでいく、丈夫な縁留めといわれています。

縁と持ち手をつなぐところは、2つのリングが鎖のように留められています。こうすることで、持ち手のところを大きく開いたり閉じたりすることができます。

手提げで使っているうちに修理が必要になることがあるのが、この持ち手と縁の接続部ですが、このようなリングタイプは持ち手がわりと自由に動かせて、繋いでいる部分や縁にあまり負担がかからないので、長持ちするとも言われています。

かごの持ち手はあけび蔓を芯材にして、そのまわりにあけびの蔓が巻きつけられています。しっかりと握ることのできる持ち手です。

持ち手は最大でこのぐらい外側にひらき、内側にもパタンとたたむように置いておくことができます。物の出し入れがしやすいかたちです。また、「小判手提げ」というネーミング通り、ゆるやかな楕円形をしています。

底の部分も、おなじ並編が続いています。しっかりした底づくりです。

こちらは小サイズです。

手に持ったイメージです。

小サイズでも持ち手の長さが十分にあって、腕にもかけられます。

財布や鍵、ポーチ、ボトルなど、お出掛けのときに持っていくものが余裕を持って入ります。

こちらは中サイズです。

ひざの上に置いても、ちょうどおさまるほどのサイズです。

貴重品にくわえて、お弁当や水筒も入る大きさです。ストールなどの羽織ものを入れておくのにも。

ハンカチやバンダナサイズほどの布をかぶせたり、

あずま袋や巾着を内側に入れてお使いになるのもよいかとおもいます。

山に自生していた、そのままの自然の風合いをのこしたあけび蔓。

その色味の自然なグラデーションや、落ち着きのある色合いは

趣きが感じられ、いくら見ていても見飽きることがなく、

おだやかでゆったりとした気分にさせてくれます。

丸のままのあけび蔓で全体を編んでいるため、

あけび蔓の風合いを存分に楽しめる手提げです。

デニムなどのカジュアルなスタイルにもよく合います。

ビジネス・プライベート問わず、日々のお出かけでお使いいただけます。

人の手の脂でコーティングされ、艶が出てくるのも楽しみです。

5年10年、またはそれ以上の長い期間を、ともにお過ごしいただけることと思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは、あけびの蔓-つる-で編まれた、手提げです。

あけびの蔓の、表面をおおうようについている木の皮が、そのまま使われています。

自然界にあるままの、素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

このページでは、「小」と「中」、2つのサイズをご紹介します。

ハンカチやバンダナサイズほどの布をかぶせたり、

あずま袋や巾着を内側に入れてお使いになるのもよいかとおもいます。

山に自生していた、そのままの自然の風合いをのこしたあけび蔓。

その色味の自然なグラデーションや、落ち着きのある色合いは

趣きが感じられ、いくら見ていても見飽きることがなく、

おだやかでゆったりとした気分にさせてくれます。

丸のままのあけび蔓で全体を編んでいるため、

あけび蔓の風合いを存分に楽しめる手提げです。

デニムなどのカジュアルなスタイルにもよく合います。

ビジネス・プライベート問わず、日々のお出かけでお使いいただけます。

人の手の脂でコーティングされ、艶が出てくるのも楽しみです。

5年10年、またはそれ以上の長い期間を、ともにお過ごしいただけることと思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。

こちらは、あけびの蔓-つる-で編まれた、手提げです。

あけびの蔓の、表面をおおうようについている木の皮が、そのまま使われています。

自然界にあるままの、素朴で味わいのある雰囲気が魅力です。

長野ではほかに、“むきあけび”という、

この表皮をむいたグレーがかった色の蔓で編まれるかごもあります。

このページでは、「小」と「中」、2つのサイズをご紹介します。

産地では、「並編-なみあみ-」とよばれる、かごの目が詰まった編み方です。2本ずつの縦骨をベースに、規則的な編み目が続きます。

細めのあけび蔓を丁寧に選別し、半分に割くことなく、丸のまま編まれています。

おなじような細さが並ぶことで、素朴な風合いのなかに繊細な美しさがあらわれています。

かごの縁です。カチッと、しっかりとした縁作りになっています。

矢筈巻き-やはずまき-という弓矢の羽のような縁作り。左右から巻き込むように編み込んでいく、丈夫な縁留めといわれています。

縁と持ち手をつなぐところは、2つのリングが鎖のように留められています。こうすることで、持ち手のところを大きく開いたり閉じたりすることができます。

手提げで使っているうちに修理が必要になることがあるのが、この持ち手と縁の接続部ですが、このようなリングタイプは持ち手がわりと自由に動かせて、繋いでいる部分や縁にあまり負担がかからないので、長持ちするとも言われています。

かごの持ち手はあけび蔓を芯材にして、そのまわりにあけびの蔓が巻きつけられています。しっかりと握ることのできる持ち手です。

持ち手は最大でこのぐらい外側にひらき、内側にもパタンとたたむように置いておくことができます。物の出し入れがしやすいかたちです。また、「小判手提げ」というネーミング通り、ゆるやかな楕円形をしています。

底の部分も、おなじ並編が続いています。しっかりした底づくりです。

こちらは小サイズです。

手に持ったイメージです。

小サイズでも持ち手の長さが十分にあって、腕にもかけられます。

財布や鍵、ポーチ、ボトルなど、お出掛けのときに持っていくものが余裕を持って入ります。

こちらは中サイズです。

ひざの上に置いても、ちょうどおさまるほどのサイズです。

貴重品にくわえて、お弁当や水筒も入る大きさです。ストールなどの羽織ものを入れておくのにも。

ハンカチやバンダナサイズほどの布をかぶせたり、

あずま袋や巾着を内側に入れてお使いになるのもよいかとおもいます。

山に自生していた、そのままの自然の風合いをのこしたあけび蔓。

その色味の自然なグラデーションや、落ち着きのある色合いは

趣きが感じられ、いくら見ていても見飽きることがなく、

おだやかでゆったりとした気分にさせてくれます。

丸のままのあけび蔓で全体を編んでいるため、

あけび蔓の風合いを存分に楽しめる手提げです。

デニムなどのカジュアルなスタイルにもよく合います。

ビジネス・プライベート問わず、日々のお出かけでお使いいただけます。

人の手の脂でコーティングされ、艶が出てくるのも楽しみです。

5年10年、またはそれ以上の長い期間を、ともにお過ごしいただけることと思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

<長野県北部のあけび蔓細工>

長野県では江戸時代の初めから雪深い冬の間の副業として、

かごや玩具などの暮らしの道具が作られてきました。

中でも長野県北部で作られるあけび蔓細工は2種類あります。

青森県、秋田県、山形県、新潟県など、

他の産地でも見られる表皮がついた「茶色いあけび蔓」と、

温泉に一週間ほどつけ、さらに川に一ヶ月ほど浸して発酵させてから、

表皮を剥いた「灰色のむきあけび蔓」です。

元々長野県北部のあけび蔓細工は全て「むきあけび蔓」だったとのこと。

むきあけびは編み始めるまでに多くの手間と時間がかかりますが、

この地でしか出せない色味で編まれたかごには、他にはない魅力があります。

ともに良質な材料のみ厳選して、高い編み技術で多様な形のかごを作り続けています。