121206-1 長野県/根曲竹 六つ目寸胴筒かご(ランプシェード)

長野県戸隠で使われる根曲竹細工は、

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを代表的な細工としています。

しかし、その中で畑仕事や台所仕事などの実用性とは

一線を画したおもしろい造形のものもあります。

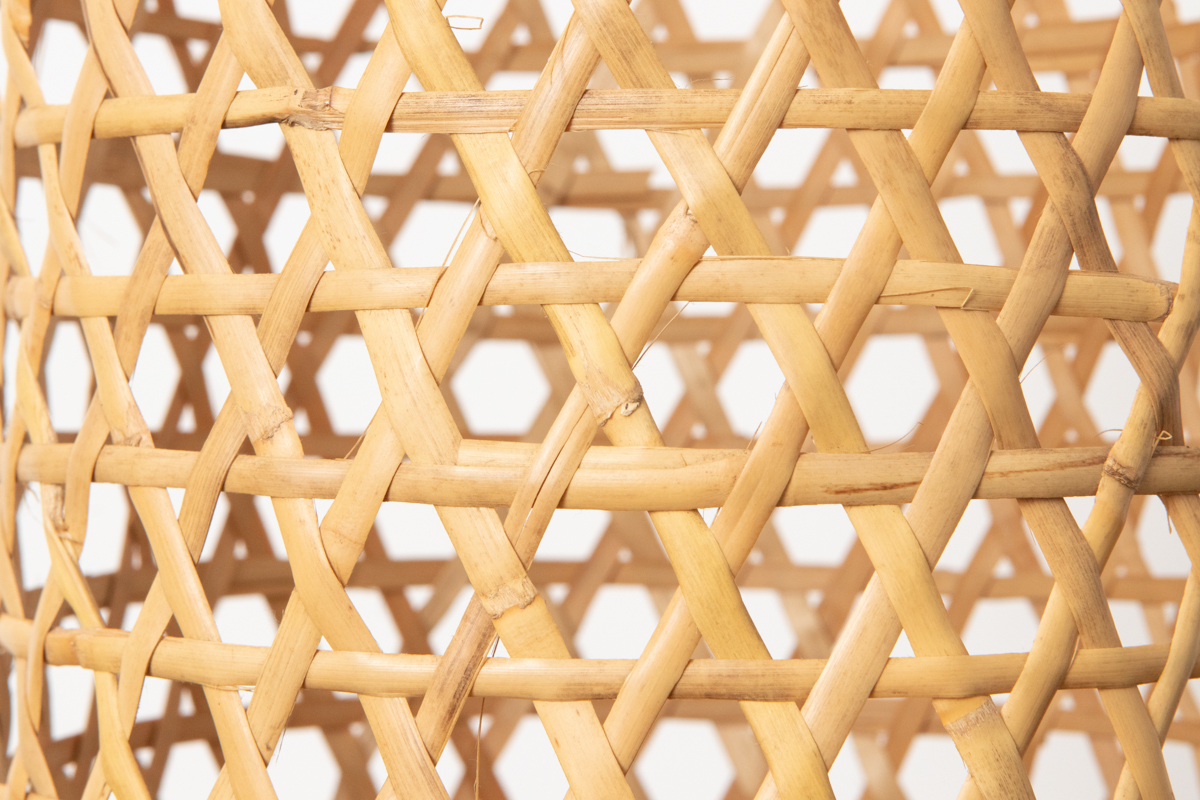

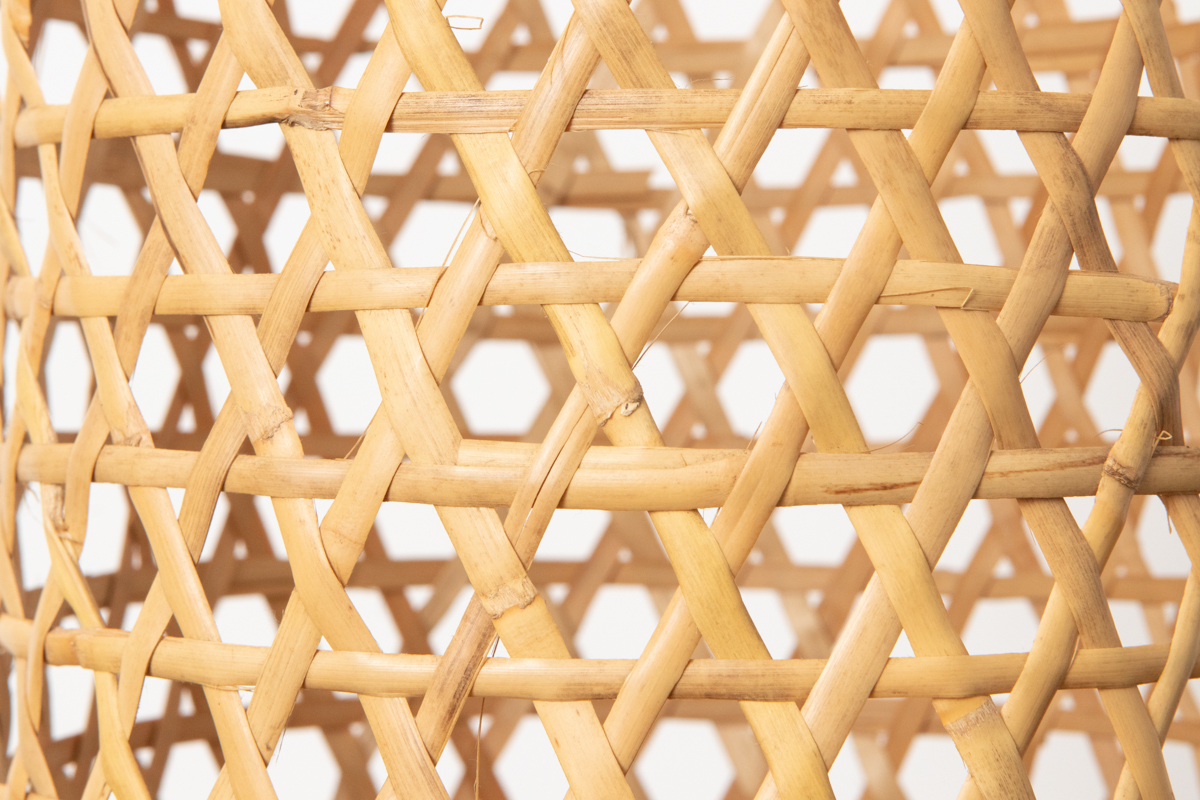

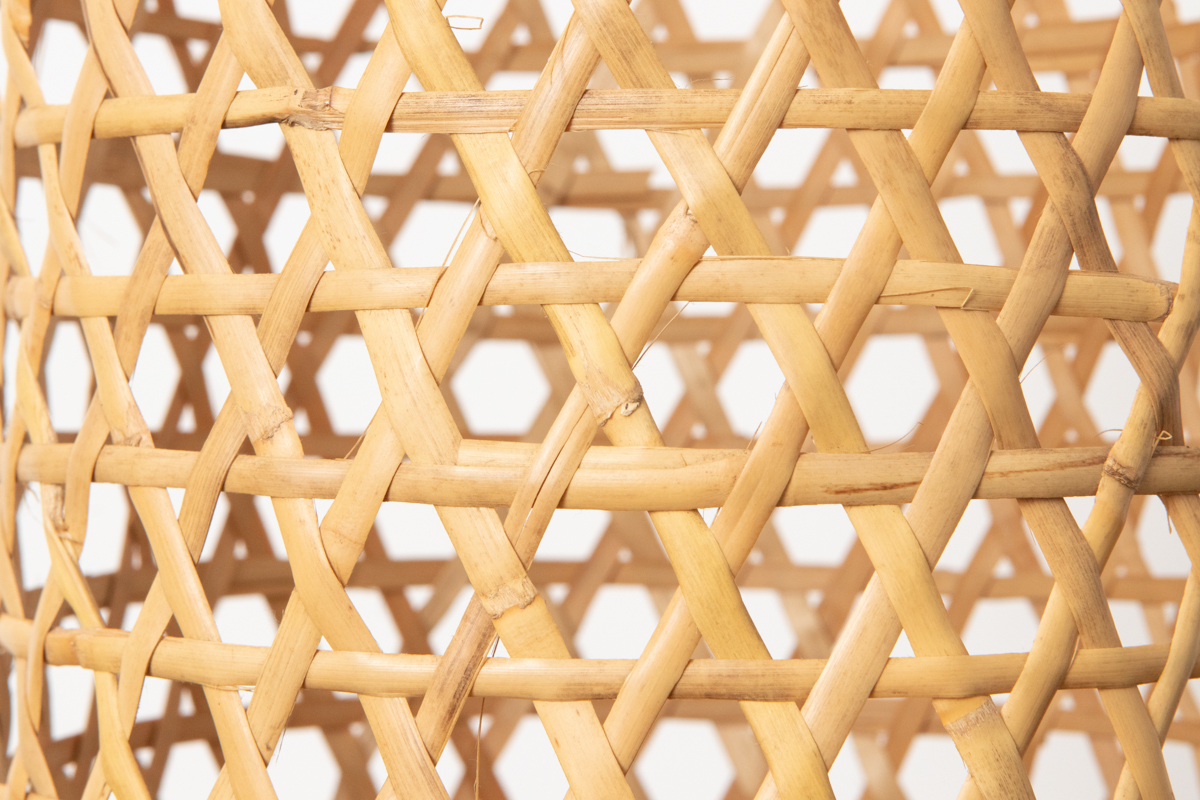

こちらは基本の六つ目編みをベースとした、シンプルな筒型のかごです。

底作りなどはなく、手前から奥まで、六つ目編みを円柱状にひらすら編まれています。

根曲竹細工とこの六角形を象る(かたどる)六つ目編みはこれ以上ない良い組み合わせです。

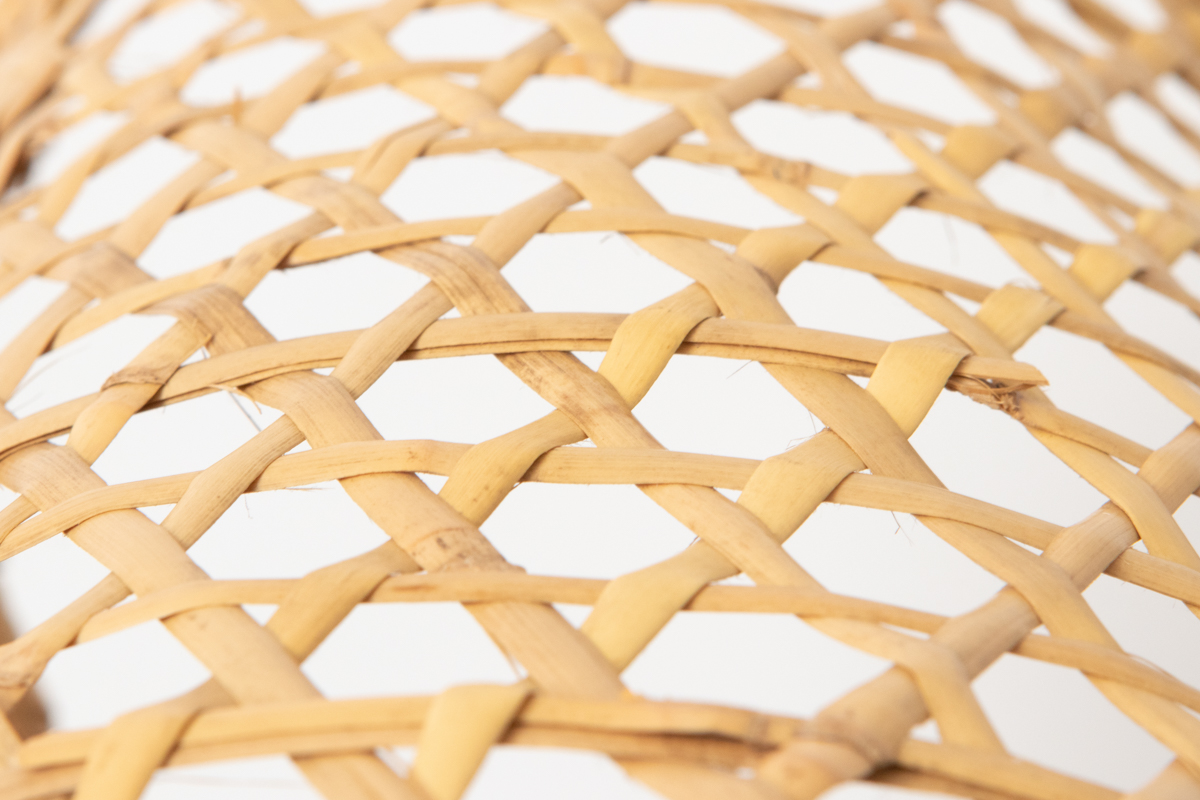

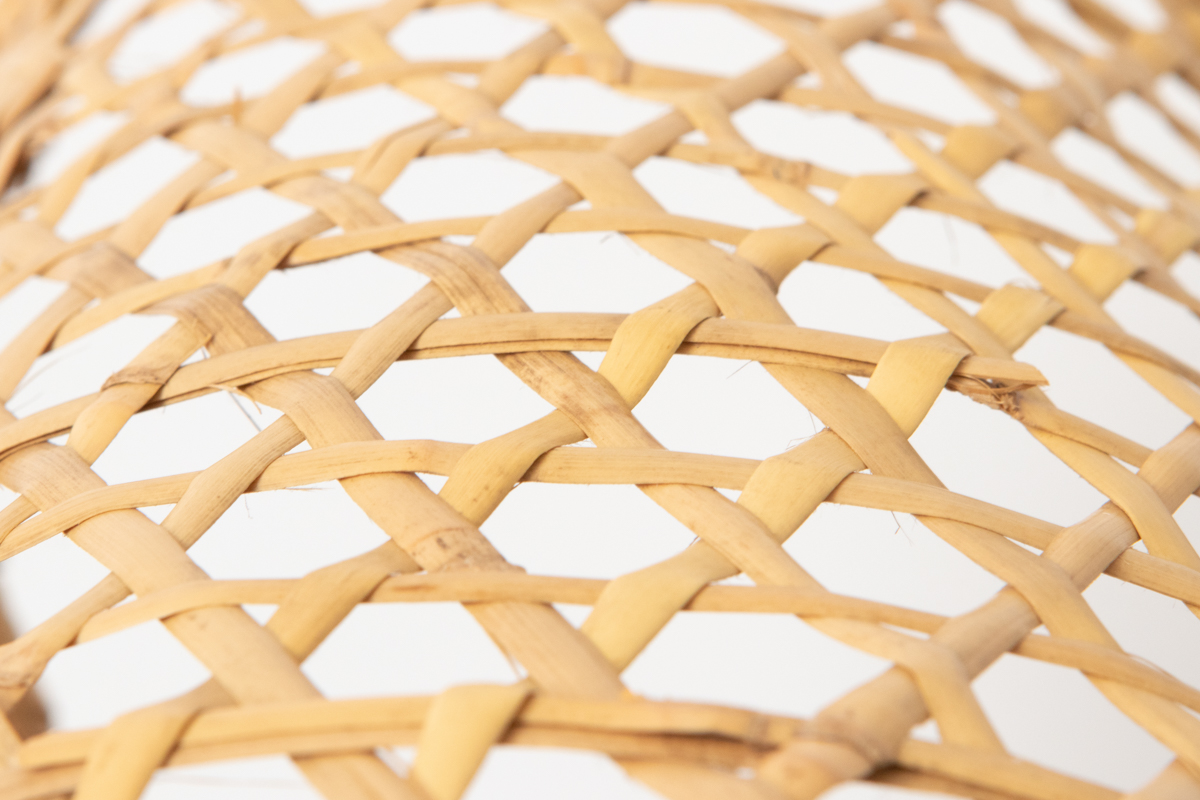

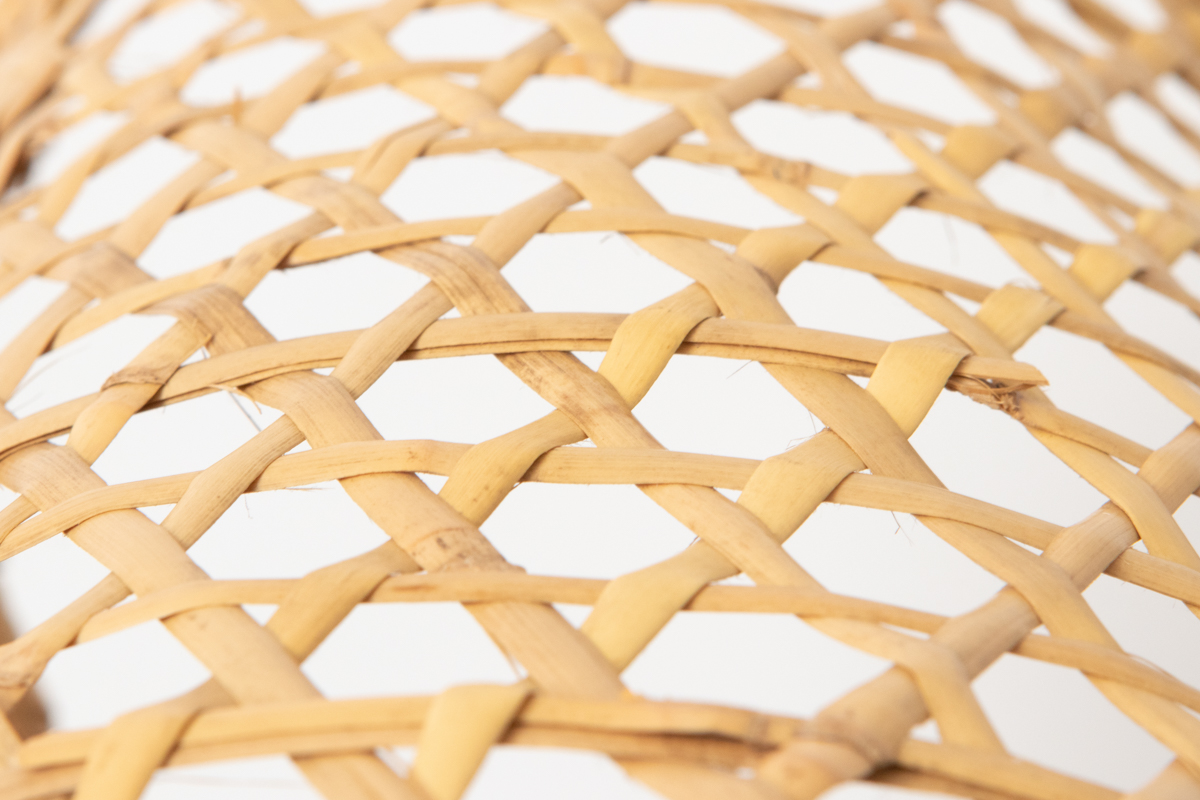

縁作りは、半割りにした根曲竹をぐるりと回して編み目を挟み、そこにまたテープ状にした根曲竹のひごを2本1組で巻きつけて留めています。

全ての編み目に規則的に巻き材が通されています。

普遍的でいつまでも見ていられる編み模様です。

縦に置くと自立しますので、下に置くライトスタンドに被せたり、

天井のライトの下にとりつけてシルエットを楽しんだりできそうです。

中から覗くだけでもこんな素敵な世界が広がります。

根曲竹特有の滋味深い佇まいです。

規則的な六つ目編みを通した光のシルエットは、

きっと心を和ませてくれることと思います。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠で使われる根曲竹細工は、

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを代表的な細工としています。

しかし、その中で畑仕事や台所仕事などの実用性とは

一線を画したおもしろい造形のものもあります。

縦に置くと自立しますので、下に置くライトスタンドに被せたり、

天井のライトの下にとりつけてシルエットを楽しんだりできそうです。

中から覗くだけでもこんな素敵な世界が広がります。

根曲竹特有の滋味深い佇まいです。

規則的な六つ目編みを通した光のシルエットは、

きっと心を和ませてくれることと思います。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。

長野県戸隠で使われる根曲竹細工は、

ざる、びく、目かご(茶碗かご)、箕(み)の4つを代表的な細工としています。

しかし、その中で畑仕事や台所仕事などの実用性とは

一線を画したおもしろい造形のものもあります。

こちらは基本の六つ目編みをベースとした、シンプルな筒型のかごです。

底作りなどはなく、手前から奥まで、六つ目編みを円柱状にひらすら編まれています。

根曲竹細工とこの六角形を象る(かたどる)六つ目編みはこれ以上ない良い組み合わせです。

縁作りは、半割りにした根曲竹をぐるりと回して編み目を挟み、そこにまたテープ状にした根曲竹のひごを2本1組で巻きつけて留めています。

全ての編み目に規則的に巻き材が通されています。

普遍的でいつまでも見ていられる編み模様です。

縦に置くと自立しますので、下に置くライトスタンドに被せたり、

天井のライトの下にとりつけてシルエットを楽しんだりできそうです。

中から覗くだけでもこんな素敵な世界が広がります。

根曲竹特有の滋味深い佇まいです。

規則的な六つ目編みを通した光のシルエットは、

きっと心を和ませてくれることと思います。

<長野県戸隠の根曲竹細工>

江戸時代初期から戸隠中社地区の人々の生活の糧として始まりました。

平地が少なく水田がない戸隠においては竹が年貢として特例で認められるほど、

暮らしと竹が密接に関わりあっていました。

明治時代から昭和中期にかけては養蚕業に隆盛に伴い、

蚕籠(かいごかご)等の需要が高まり、生産量、職人数ともに最盛期を迎えました。

国有林から伐採の権利を借りて、材料採取は行われており、

大切な資源保護のため、春のタケノコの時期には乱獲されないよう「筍番」を

竹細工生産組合の組合員が交代で行っています。

そうした採取された根曲竹を表面を磨き、四つ割りされ、皮と身を分けてひごにします。

びく、ざる、目かご(茶碗かご)、箕の4つが代表的な細工とされています。

仕上がりの美しさと丈夫さ、そして根曲竹独特の温もりを感じる実用品の数々は、

現代でも広く愛用されており、色味などが経年変化をする楽しみも味わうことができます。