251011-1 大分県/真竹(青竹) みがき 片口ざる(巻き縁) 小

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して

竹細工が盛んに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして

油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」と言われるものも

よく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹を使用して作られたざるです。

九州では「いなりぐち」などという名前で呼ばれているお米を洗って、水切りをするいわゆる米あげざるです。米あげざるは日本の様々なエリアで作られていますが、大分を初め九州エリアでは、このような形もよく使われていたようです。

こちらのざる、実は作られた方はもういらっしゃいません。

このざるはとあるお店の倉庫にとてもきれいな状態で眠っており、

それを弊店が譲っていただいたものです。

作られた時期も正確には不明ですが、10年以上は経っているものと考えています。

新品未使用ですので、ご安心ください。

元々の仕上がりの良さと、そして、保存状態がよかったため、こちらのページでご紹介してまいります。

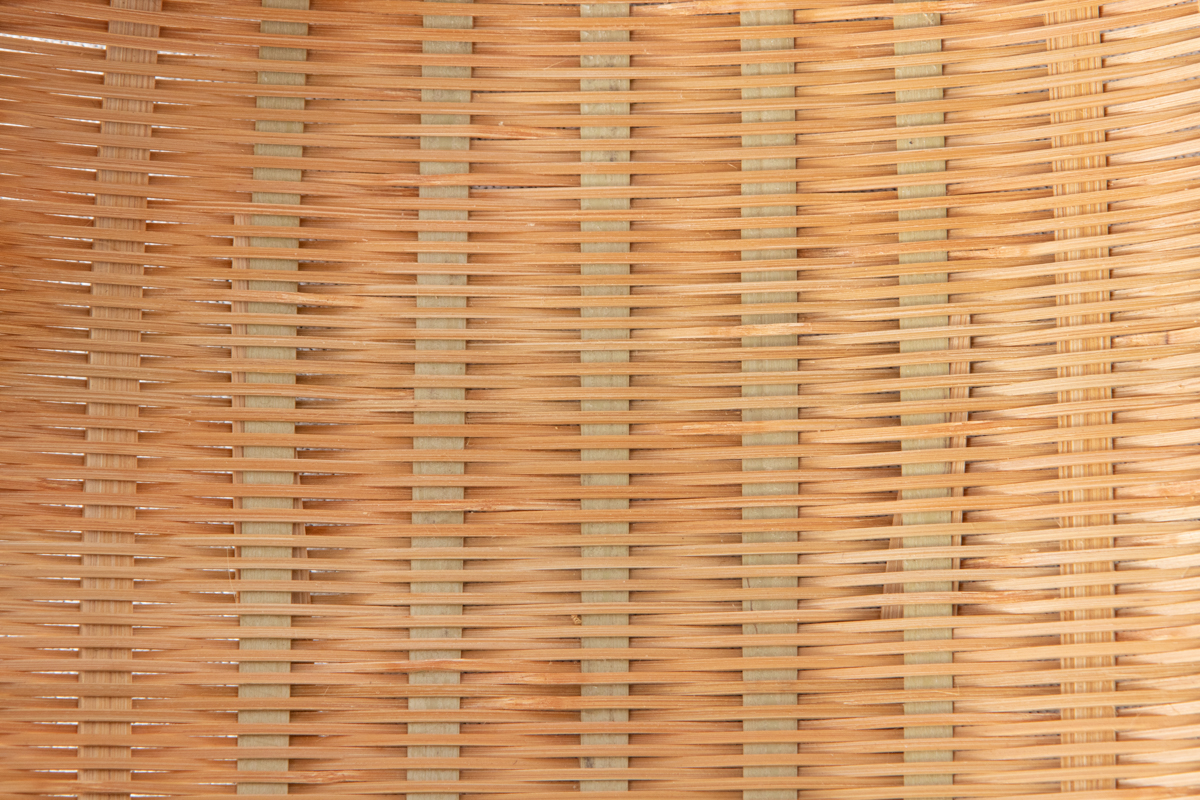

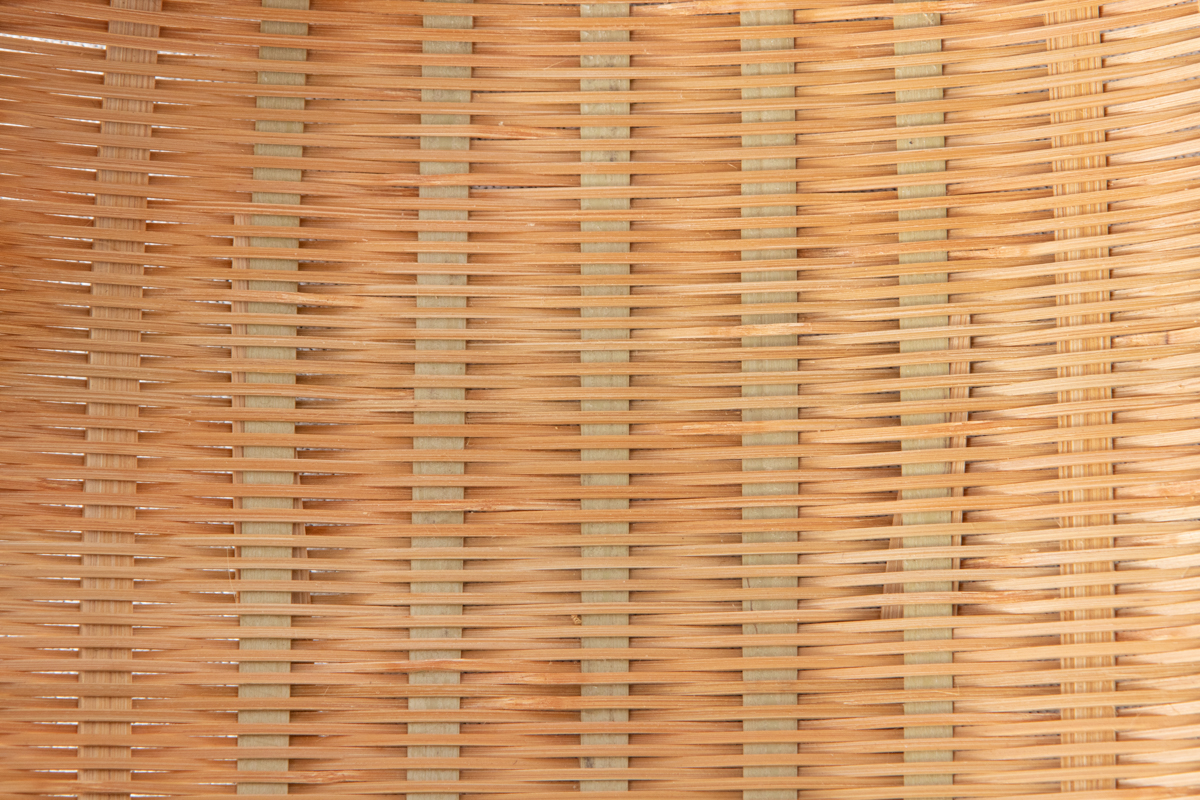

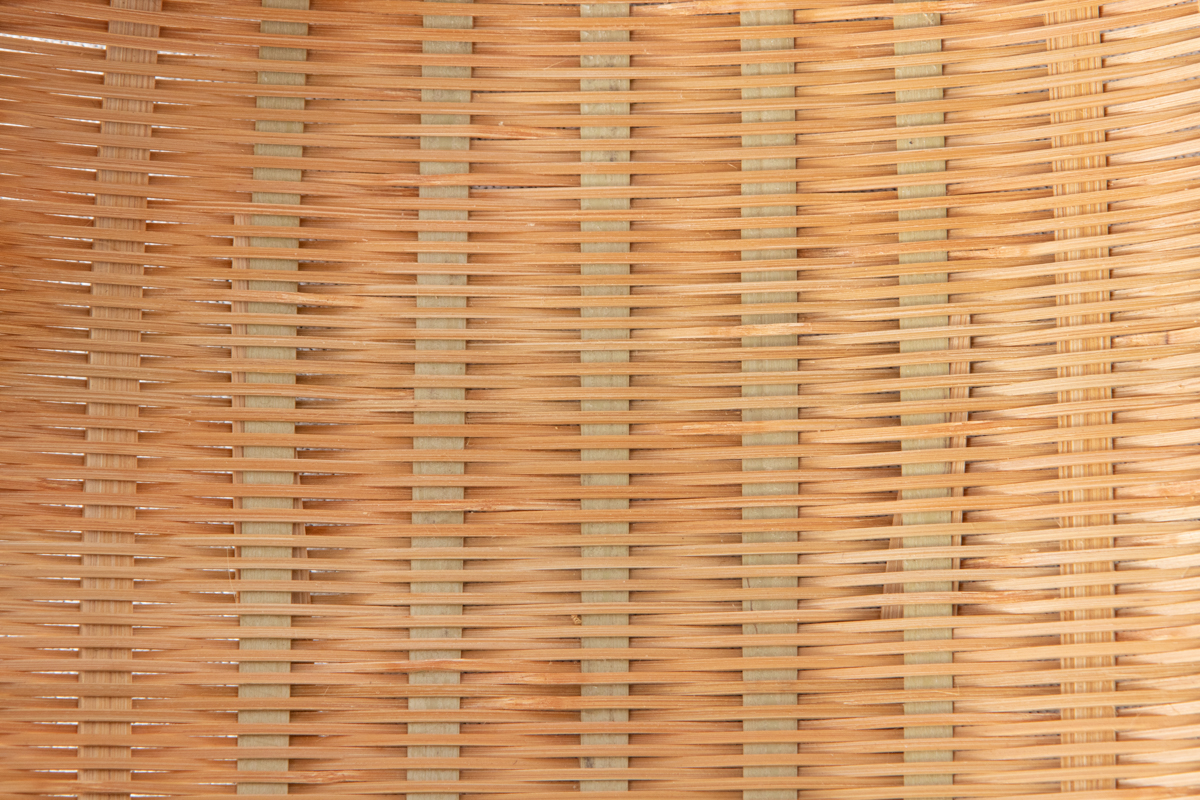

編み目を上から見たところです。この上から見た、水のしずくのような独特な形緩やかな長方形がこの万石というざるの特徴です。

編み目全体は「ざる目編み」、「ござ目編み」、「横編み」などと言われる、目の詰まった編み方です。

縁は巻き縁仕上げと言って、若くて柔らかい竹を選んで、縁の芯材と編み目に巻きつけています。

そして、この縁のひごは巻きやすくするため、割れやすい表皮を薄く一枚削っています。また、こうすることで、手当たりもよくなりますし、色味も揃います。

青竹みがきの経年変化した飴色が深まっています。

かごの内側から見た縁部分です。縁の下には幅のある竹がぐるりとまわされています。これがあることで、お米を洗ったりした後、移すときに縁の下に詰まりにくくなります。

縁の連続性がわかります。縁巻きに使う竹は特に柔らかい若い竹の皮などを使います。みがきをかけると、経年変化しても、光沢がより引き立ちます。

このざるの大きな特徴がこの口部分です。ここから水を切ったお米や豆などを、別の場所に移すことができます。

5本の歯のように縦骨が口部分に出ています。先端を歯の部分を留めるところのみ、籐が使われています。

ざるを裏返したところです。なだらかな背中に同様に美しい編み模様が続きます。

そしてこのざるのもう一つの特徴となっているU字の竹です。裏返したところの中腹部分の編み目に深く差し込まれています。

横から見たところです。これがあることで、安定しない底づくりのざるを見事に安定させてくれます。

側面を見ると、この底の竹のおかげで、一段とこのざるの出立ちが凛々しく見えます。

奥行き23cm、横幅19cmと小ぶりなざるですので、

台所まわりでお使いいただくのはもちろんですが、テーブルまわりで枝豆やおつまみを載せたり、

懐紙を敷いて、てんぷらやからあげを載せるなどの器のようにお使いいただいても良いと思います。

安定させる足がついていることで、ぐらつきを気にせずお使いいただくことができます。

大変残念ではありますが、このざるの再入荷は見込めませんので、

弊店での在庫限りとなります。

もし、ご興味ありましたら、お早めにどうぞ。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して

竹細工が盛んに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして

油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」と言われるものも

よく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹を使用して作られたざるです。

九州では「いなりぐち」などという名前で呼ばれているお米を洗って、水切りをするいわゆる米あげざるです。米あげざるは日本の様々なエリアで作られていますが、大分を初め九州エリアでは、このような形もよく使われていたようです。

こちらのざる、実は作られた方はもういらっしゃいません。

このざるはとあるお店の倉庫にとてもきれいな状態で眠っており、

それを弊店が譲っていただいたものです。

作られた時期も正確には不明ですが、10年以上は経っているものと考えています。

新品未使用ですので、ご安心ください。

元々の仕上がりの良さと、そして、保存状態がよかったため、こちらのページでご紹介してまいります。

編み目を上から見たところです。この上から見た、水のしずくのような独特な形緩やかな長方形がこの万石というざるの特徴です。

編み目全体は「ざる目編み」、「ござ目編み」、「横編み」などと言われる、目の詰まった編み方です。

縁は巻き縁仕上げと言って、若くて柔らかい竹を選んで、縁の芯材と編み目に巻きつけています。

そして、この縁のひごは巻きやすくするため、割れやすい表皮を薄く一枚削っています。また、こうすることで、手当たりもよくなりますし、色味も揃います。

青竹みがきの経年変化した飴色が深まっています。

かごの内側から見た縁部分です。縁の下には幅のある竹がぐるりとまわされています。これがあることで、お米を洗ったりした後、移すときに縁の下に詰まりにくくなります。

縁の連続性がわかります。縁巻きに使う竹は特に柔らかい若い竹の皮などを使います。みがきをかけると、経年変化しても、光沢がより引き立ちます。

このざるの大きな特徴がこの口部分です。ここから水を切ったお米や豆などを、別の場所に移すことができます。

5本の歯のように縦骨が口部分に出ています。先端を歯の部分を留めるところのみ、籐が使われています。

ざるを裏返したところです。なだらかな背中に同様に美しい編み模様が続きます。

そしてこのざるのもう一つの特徴となっているU字の竹です。裏返したところの中腹部分の編み目に深く差し込まれています。

横から見たところです。これがあることで、安定しない底づくりのざるを見事に安定させてくれます。

側面を見ると、この底の竹のおかげで、一段とこのざるの出立ちが凛々しく見えます。

奥行き23cm、横幅19cmと小ぶりなざるですので、

台所まわりでお使いいただくのはもちろんですが、テーブルまわりで枝豆やおつまみを載せたり、

懐紙を敷いて、てんぷらやからあげを載せるなどの器のようにお使いいただいても良いと思います。

安定させる足がついていることで、ぐらつきを気にせずお使いいただくことができます。

大変残念ではありますが、このざるの再入荷は見込めませんので、

弊店での在庫限りとなります。

もし、ご興味ありましたら、お早めにどうぞ。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して

竹細工が盛んに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして

油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」と言われるものも

よく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹を使用して作られたざるです。

九州では「いなりぐち」などという名前で呼ばれているお米を洗って、水切りをするいわゆる米あげざるです。米あげざるは日本の様々なエリアで作られていますが、大分を初め九州エリアでは、このような形もよく使われていたようです。

こちらのざる、実は作られた方はもういらっしゃいません。

このざるはとあるお店の倉庫にとてもきれいな状態で眠っており、

それを弊店が譲っていただいたものです。

作られた時期も正確には不明ですが、10年以上は経っているものと考えています。

新品未使用ですので、ご安心ください。

元々の仕上がりの良さと、そして、保存状態がよかったため、こちらのページでご紹介してまいります。

編み目を上から見たところです。この上から見た、水のしずくのような独特な形緩やかな長方形がこの万石というざるの特徴です。

編み目全体は「ざる目編み」、「ござ目編み」、「横編み」などと言われる、目の詰まった編み方です。

縁は巻き縁仕上げと言って、若くて柔らかい竹を選んで、縁の芯材と編み目に巻きつけています。

そして、この縁のひごは巻きやすくするため、割れやすい表皮を薄く一枚削っています。また、こうすることで、手当たりもよくなりますし、色味も揃います。

青竹みがきの経年変化した飴色が深まっています。

かごの内側から見た縁部分です。縁の下には幅のある竹がぐるりとまわされています。これがあることで、お米を洗ったりした後、移すときに縁の下に詰まりにくくなります。

縁の連続性がわかります。縁巻きに使う竹は特に柔らかい若い竹の皮などを使います。みがきをかけると、経年変化しても、光沢がより引き立ちます。

このざるの大きな特徴がこの口部分です。ここから水を切ったお米や豆などを、別の場所に移すことができます。

5本の歯のように縦骨が口部分に出ています。先端を歯の部分を留めるところのみ、籐が使われています。

ざるを裏返したところです。なだらかな背中に同様に美しい編み模様が続きます。

そしてこのざるのもう一つの特徴となっているU字の竹です。裏返したところの中腹部分の編み目に深く差し込まれています。

横から見たところです。これがあることで、安定しない底づくりのざるを見事に安定させてくれます。

側面を見ると、この底の竹のおかげで、一段とこのざるの出立ちが凛々しく見えます。

奥行き23cm、横幅19cmと小ぶりなざるですので、

台所まわりでお使いいただくのはもちろんですが、テーブルまわりで枝豆やおつまみを載せたり、

懐紙を敷いて、てんぷらやからあげを載せるなどの器のようにお使いいただいても良いと思います。

安定させる足がついていることで、ぐらつきを気にせずお使いいただくことができます。

大変残念ではありますが、このざるの再入荷は見込めませんので、

弊店での在庫限りとなります。

もし、ご興味ありましたら、お早めにどうぞ。