220634-1 大分県/真竹(青竹) 掛け籠(煤) 巻き縁

こちらは青竹とツヅラフジで作られた壁にかけることができる「掛け籠」です。

こちらのページでは煤竹(すすたけ)がアクセントに入った、

巻き縁仕上げの掛け籠をご紹介します。

青竹とは、真竹(マダケ)を伐採したそのままの青々とした竹のことで、

こちらの籠は青竹の表皮を薄く削いだ(「みがき」と言います)竹ひごで編まれています。

みがかれることで、表皮にある傷や斑点が薄れ、艶が出て、美しさが増します。

また、時間が経つにつれ、ムラなくきれいな飴色へと移り変わります。

「みがき」に対する言葉として、表皮がついたままの竹ひごを「皮つき」と呼ぶこともあります。

全体はみがかれたひごで丁寧かつ力強く編まれています。

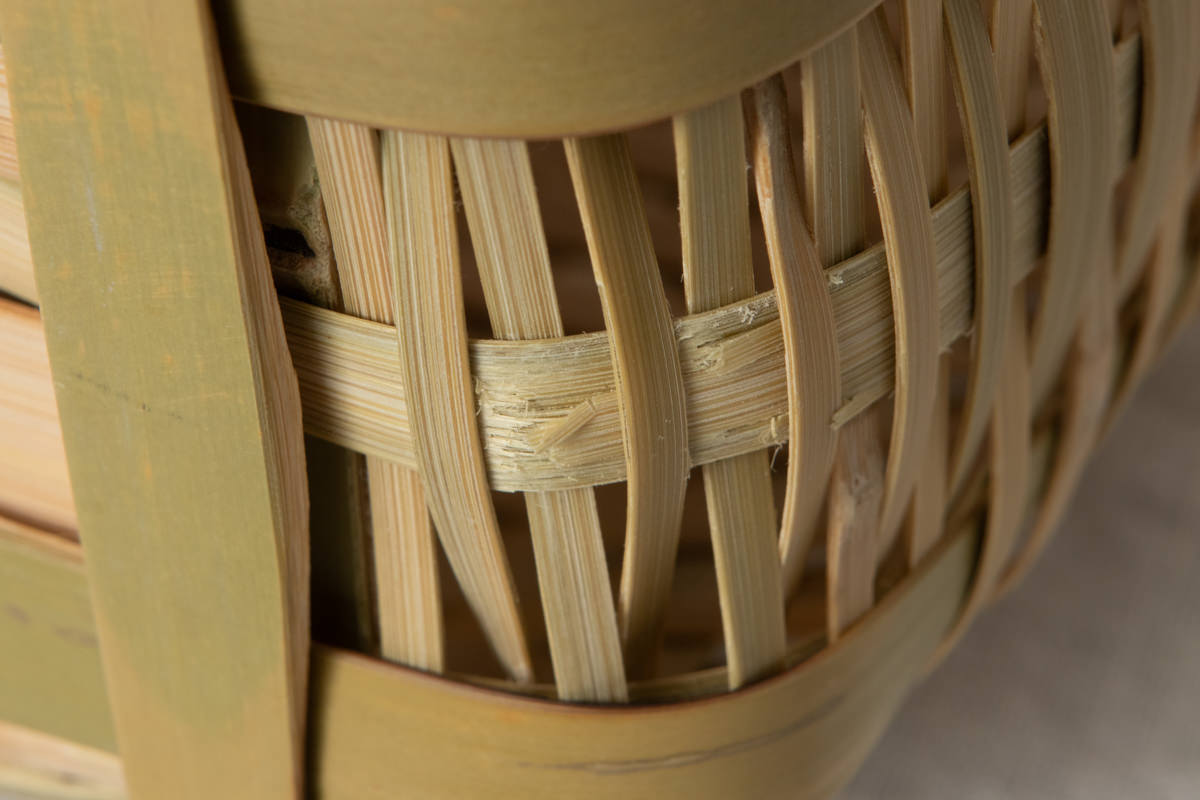

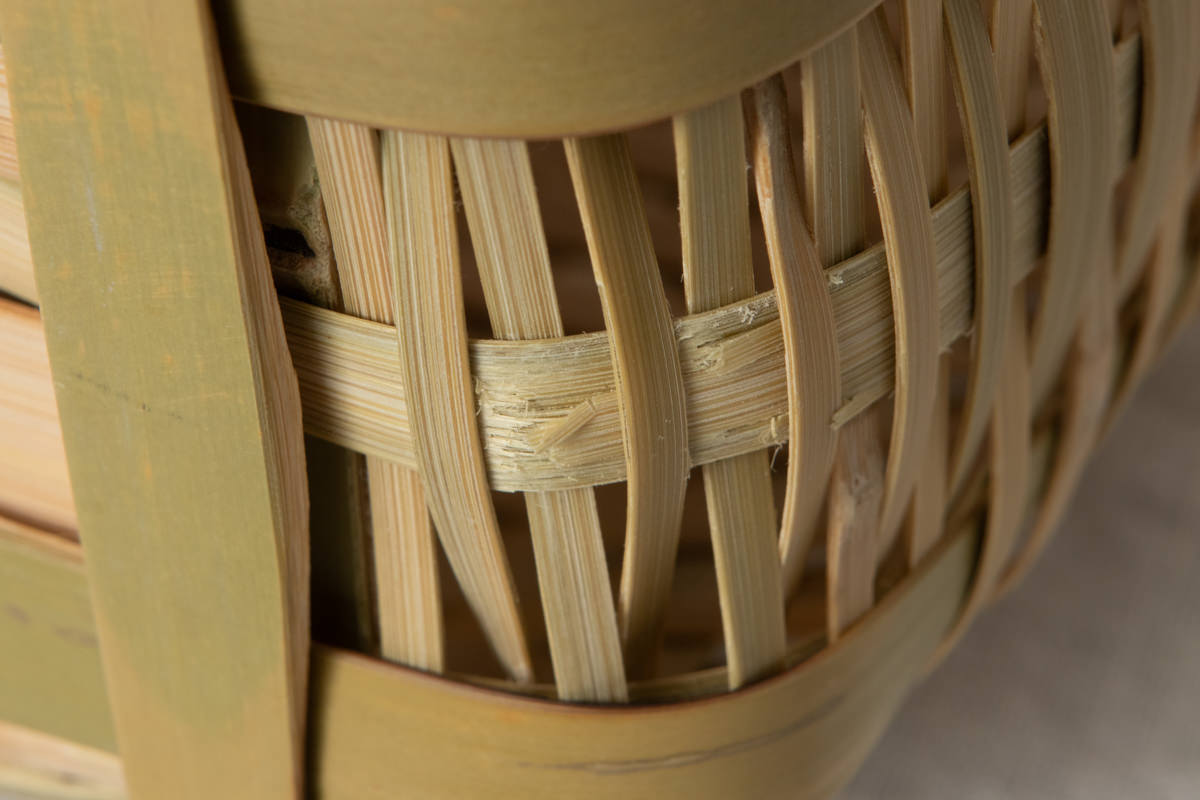

こちらは背面の編み目の様子です。

縦骨に、細いひごと幅広いひごを規則的にまわし編んでいく技法「ござ目編み」で編まれています。

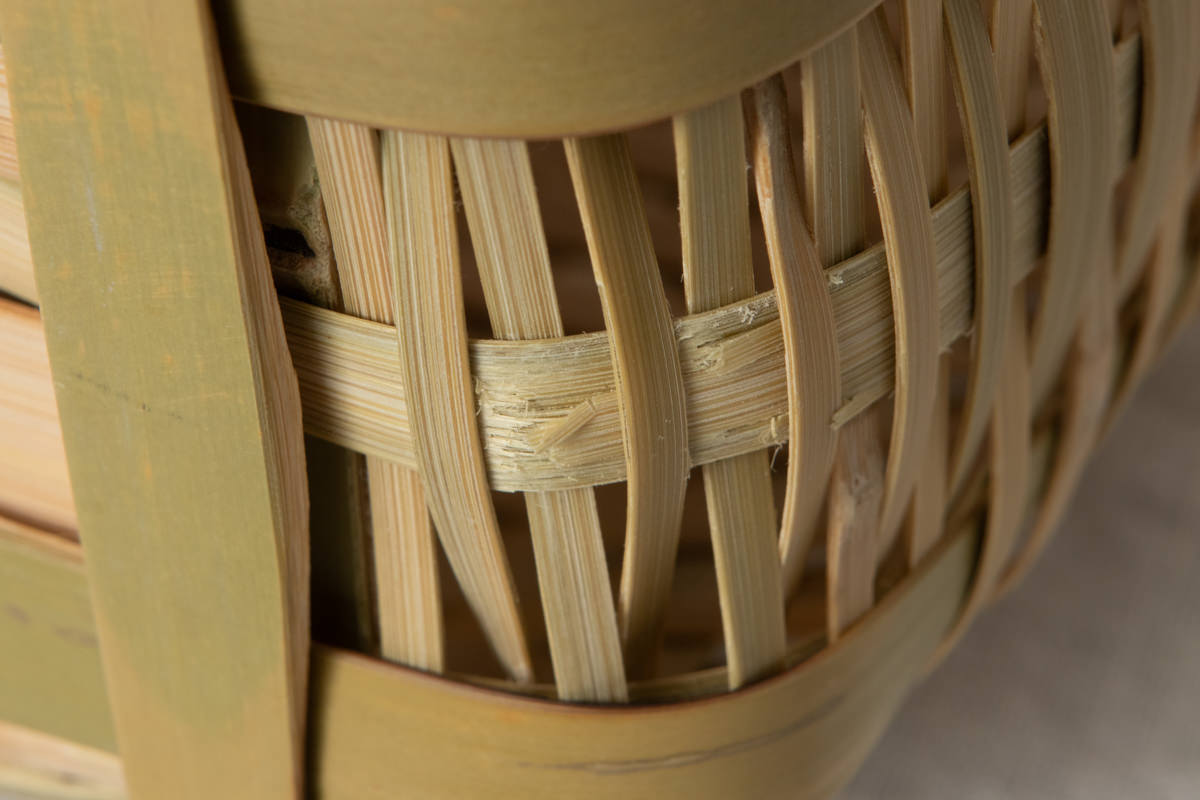

こちらは内側から縁を見ているところです。折り重なるような巻き縁の様子がご覧いただけます。

かご本体と持ち手部分は、ツヅラフジのみでつながれ、そのままフックにもなっています。

底を見ると、4辺には鎹(かすがい)としての竹が4本、差し込まれています。

かごの内側底面は「いかだ底」仕上げです。この編み方は、丈夫なかごを作るときによく使われる編み方です。このような小さいかごにもこの編み方を使用しているので、安心です。

一部、竹の繊維の剥離などが見られますが、不良品ではありません。

籠のどの部分に触れても、竹はささくれ立つものということを忘れてしまうほどの滑らかさです。

摘んできた野花をさっと挿しても、絵になります。

築100年以上の茅葺屋根の囲炉裏の煙で燻されることで生まれる

煤竹(すすたけ)の色味もまた滋味をより一層深くしてくれます。

クレマチスを活けて。

日々使っていくうち飴色に変わっていく経年変化も楽しみです。

色が変わると、花との相性や見える表情が変わって来ることと思います。

そのような移りかわりも含めて、長くお楽しみいただければ幸いです。

–青竹工房桐山の籠づくり–

素材となる竹やツヅラフジの見極め、伐採、材料作り、かご編み。

全ての工程に緊張感を持って相対し、籠のサイズ感やバランスなど細部に気を配り、

それでいて、暮らしの中での使い勝手を考えた籠作りをされています。

芯のある力強さと洗練されたデザイン性を兼ね備え、

みがいた青竹とツヅラフジを使用した完成度の高い籠の数々は

青竹工房桐山ならではのものです。

使う人の意見にも耳を傾け続けて生まれた、サイズ展開や形。

その豊かなバリエーションを持つ青竹の籠は、青い竹が飴色に変わっていく経年変化も楽しめます。

品質の高さはもちろんのこと、実用的でもあり、

暮らしの一つのカタチとして長く寄り添ってくれる逸品となるはずです。

こちらは青竹とツヅラフジで作られた壁にかけることができる「掛け籠」です。

こちらのページでは煤竹(すすたけ)がアクセントに入った、

巻き縁仕上げの掛け籠をご紹介します。

青竹とは、真竹(マダケ)を伐採したそのままの青々とした竹のことで、

こちらの籠は青竹の表皮を薄く削いだ(「みがき」と言います)竹ひごで編まれています。

みがかれることで、表皮にある傷や斑点が薄れ、艶が出て、美しさが増します。

また、時間が経つにつれ、ムラなくきれいな飴色へと移り変わります。

「みがき」に対する言葉として、表皮がついたままの竹ひごを「皮つき」と呼ぶこともあります。

摘んできた野花をさっと挿しても、絵になります。

築100年以上の茅葺屋根の囲炉裏の煙で燻されることで生まれる

煤竹(すすたけ)の色味もまた滋味をより一層深くしてくれます。

クレマチスを活けて。

日々使っていくうち飴色に変わっていく経年変化も楽しみです。

色が変わると、花との相性や見える表情が変わって来ることと思います。

そのような移りかわりも含めて、長くお楽しみいただければ幸いです。

–青竹工房桐山の籠づくり–

素材となる竹やツヅラフジの見極め、伐採、材料作り、かご編み。

全ての工程に緊張感を持って相対し、籠のサイズ感やバランスなど細部に気を配り、

それでいて、暮らしの中での使い勝手を考えた籠作りをされています。

芯のある力強さと洗練されたデザイン性を兼ね備え、

みがいた青竹とツヅラフジを使用した完成度の高い籠の数々は

青竹工房桐山ならではのものです。

使う人の意見にも耳を傾け続けて生まれた、サイズ展開や形。

その豊かなバリエーションを持つ青竹の籠は、青い竹が飴色に変わっていく経年変化も楽しめます。

品質の高さはもちろんのこと、実用的でもあり、

暮らしの一つのカタチとして長く寄り添ってくれる逸品となるはずです。

こちらは青竹とツヅラフジで作られた壁にかけることができる「掛け籠」です。

こちらのページでは煤竹(すすたけ)がアクセントに入った、

巻き縁仕上げの掛け籠をご紹介します。

青竹とは、真竹(マダケ)を伐採したそのままの青々とした竹のことで、

こちらの籠は青竹の表皮を薄く削いだ(「みがき」と言います)竹ひごで編まれています。

みがかれることで、表皮にある傷や斑点が薄れ、艶が出て、美しさが増します。

また、時間が経つにつれ、ムラなくきれいな飴色へと移り変わります。

「みがき」に対する言葉として、表皮がついたままの竹ひごを「皮つき」と呼ぶこともあります。

全体はみがかれたひごで丁寧かつ力強く編まれています。

こちらは背面の編み目の様子です。

縦骨に、細いひごと幅広いひごを規則的にまわし編んでいく技法「ござ目編み」で編まれています。

こちらは内側から縁を見ているところです。折り重なるような巻き縁の様子がご覧いただけます。

かご本体と持ち手部分は、ツヅラフジのみでつながれ、そのままフックにもなっています。

底を見ると、4辺には鎹(かすがい)としての竹が4本、差し込まれています。

かごの内側底面は「いかだ底」仕上げです。この編み方は、丈夫なかごを作るときによく使われる編み方です。このような小さいかごにもこの編み方を使用しているので、安心です。

一部、竹の繊維の剥離などが見られますが、不良品ではありません。

籠のどの部分に触れても、竹はささくれ立つものということを忘れてしまうほどの滑らかさです。

摘んできた野花をさっと挿しても、絵になります。

築100年以上の茅葺屋根の囲炉裏の煙で燻されることで生まれる

煤竹(すすたけ)の色味もまた滋味をより一層深くしてくれます。

クレマチスを活けて。

日々使っていくうち飴色に変わっていく経年変化も楽しみです。

色が変わると、花との相性や見える表情が変わって来ることと思います。

そのような移りかわりも含めて、長くお楽しみいただければ幸いです。

–青竹工房桐山の籠づくり–

素材となる竹やツヅラフジの見極め、伐採、材料作り、かご編み。

全ての工程に緊張感を持って相対し、籠のサイズ感やバランスなど細部に気を配り、

それでいて、暮らしの中での使い勝手を考えた籠作りをされています。

芯のある力強さと洗練されたデザイン性を兼ね備え、

みがいた青竹とツヅラフジを使用した完成度の高い籠の数々は

青竹工房桐山ならではのものです。

使う人の意見にも耳を傾け続けて生まれた、サイズ展開や形。

その豊かなバリエーションを持つ青竹の籠は、青い竹が飴色に変わっていく経年変化も楽しめます。

品質の高さはもちろんのこと、実用的でもあり、

暮らしの一つのカタチとして長く寄り添ってくれる逸品となるはずです。