110703 大分県/真竹 菊底編みそばざる 七寸(約21cm)・九寸(約27cm) 2サイズ

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは、伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」です。

こちらは、その青竹をひごにしてつくられたざるです。

ざる直径が21cmほどの「七寸」と、直径が27cmほどの「九寸」、2サイズがあります。

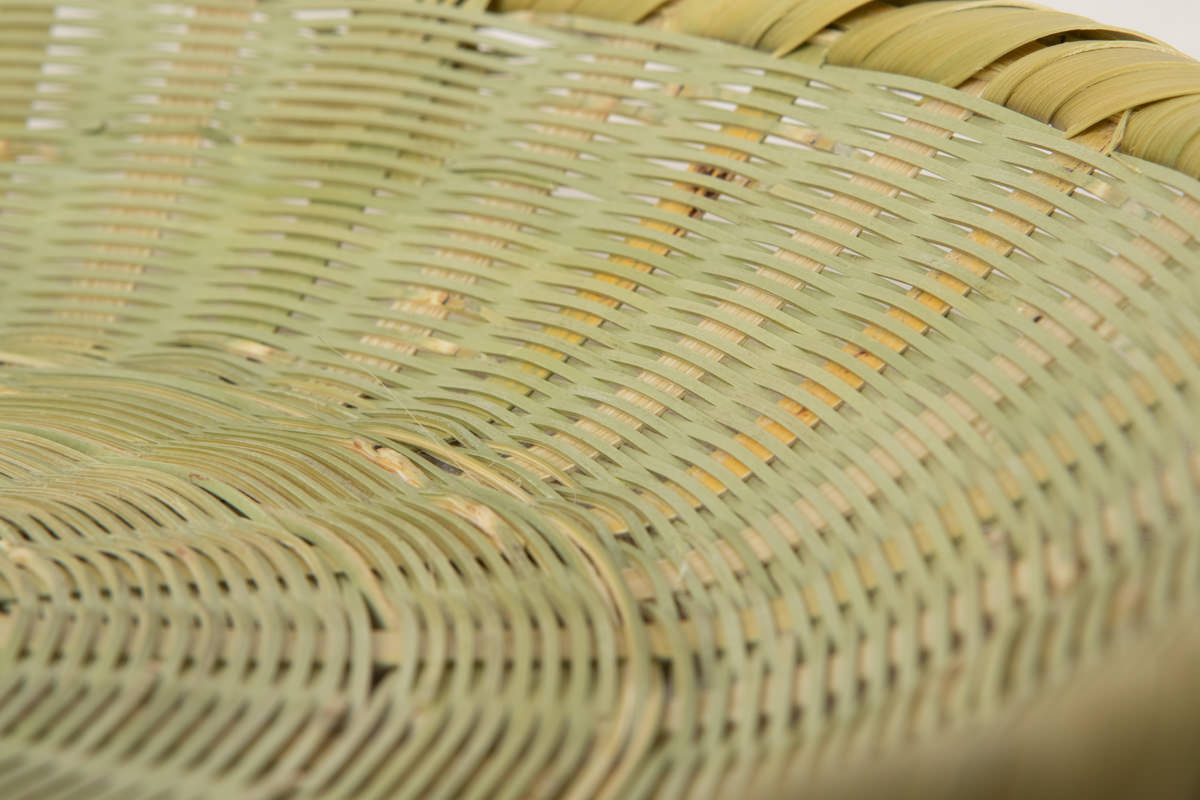

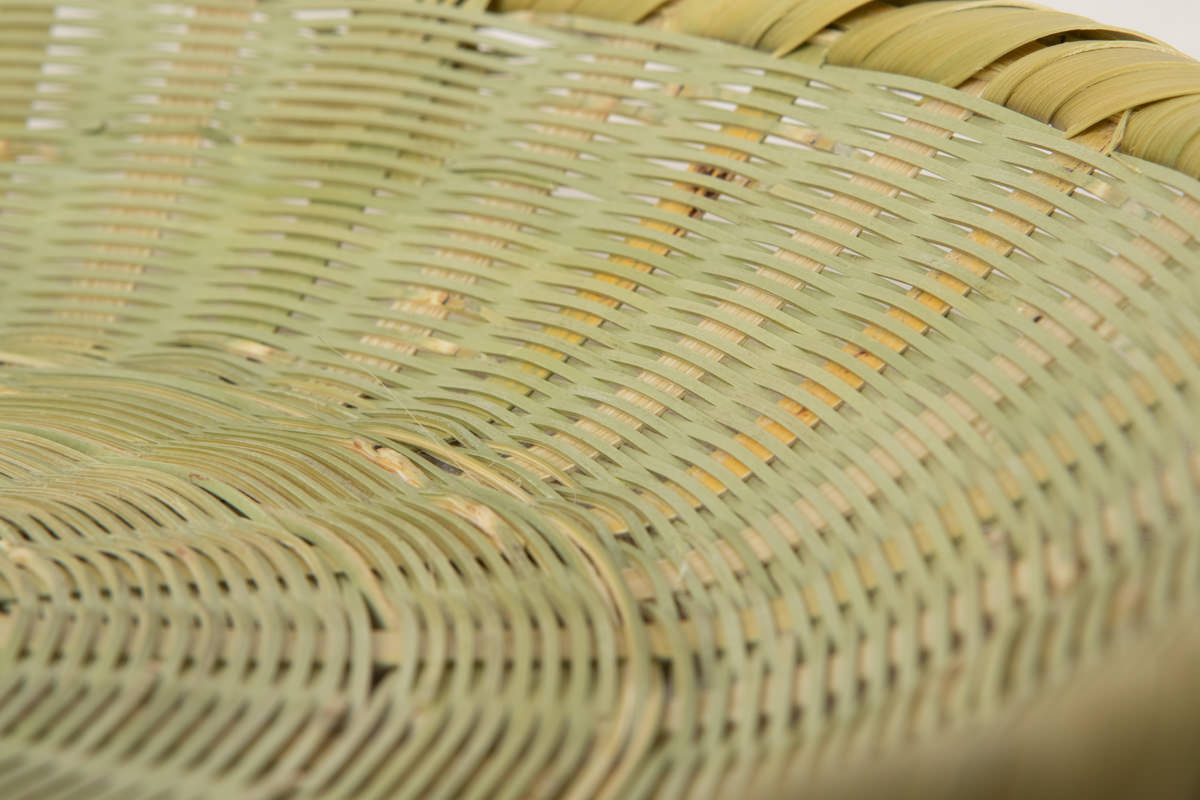

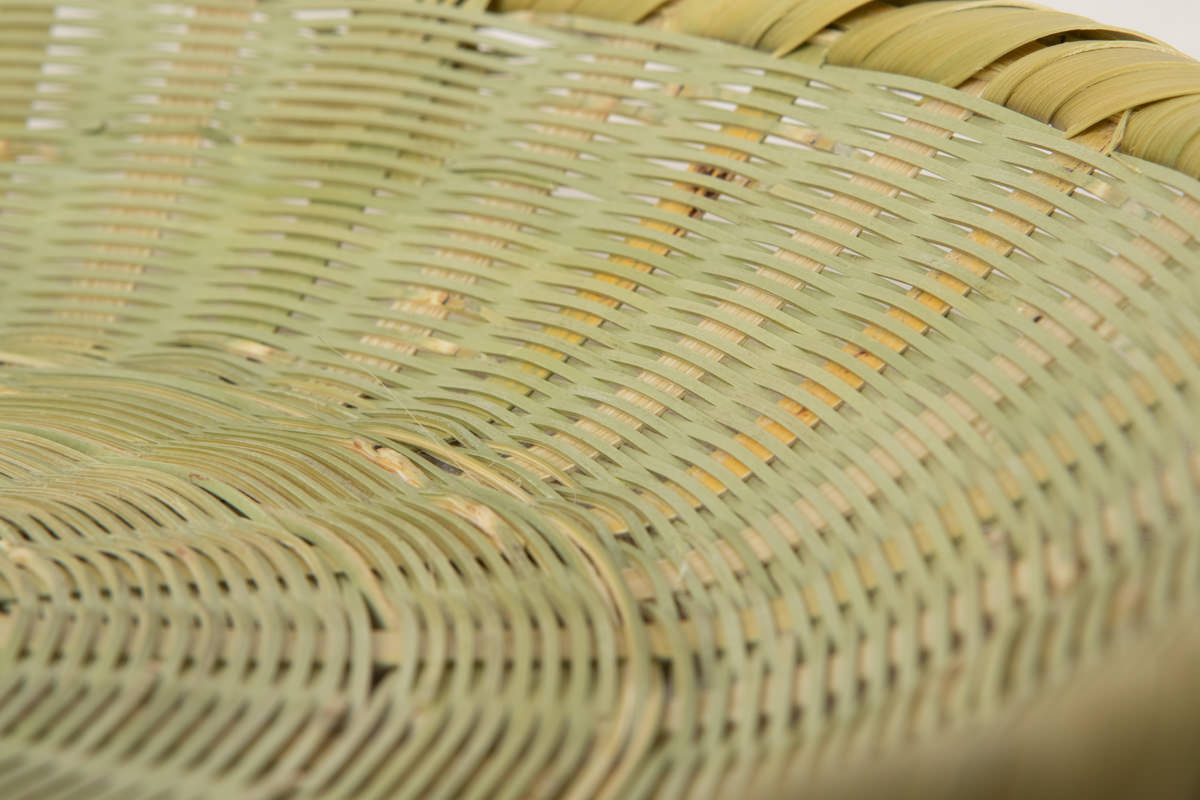

とても細くつくられたひごで、丹念に編まれています。

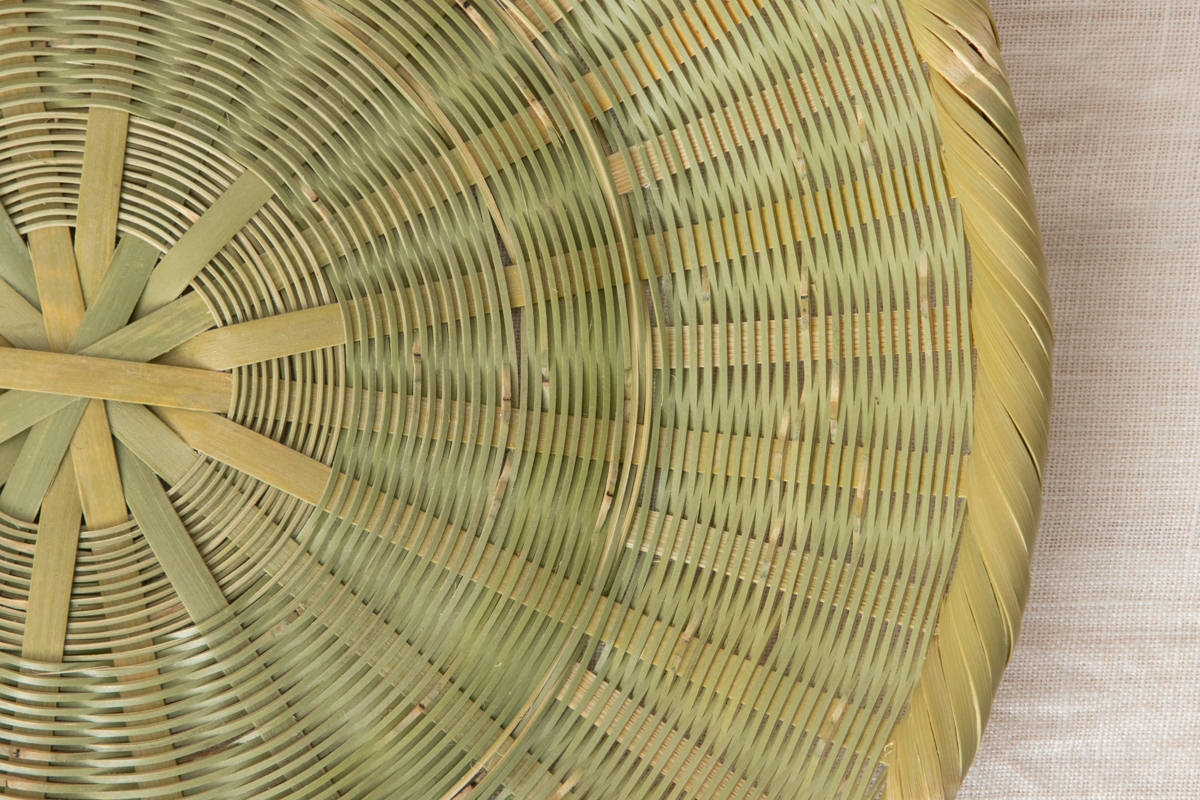

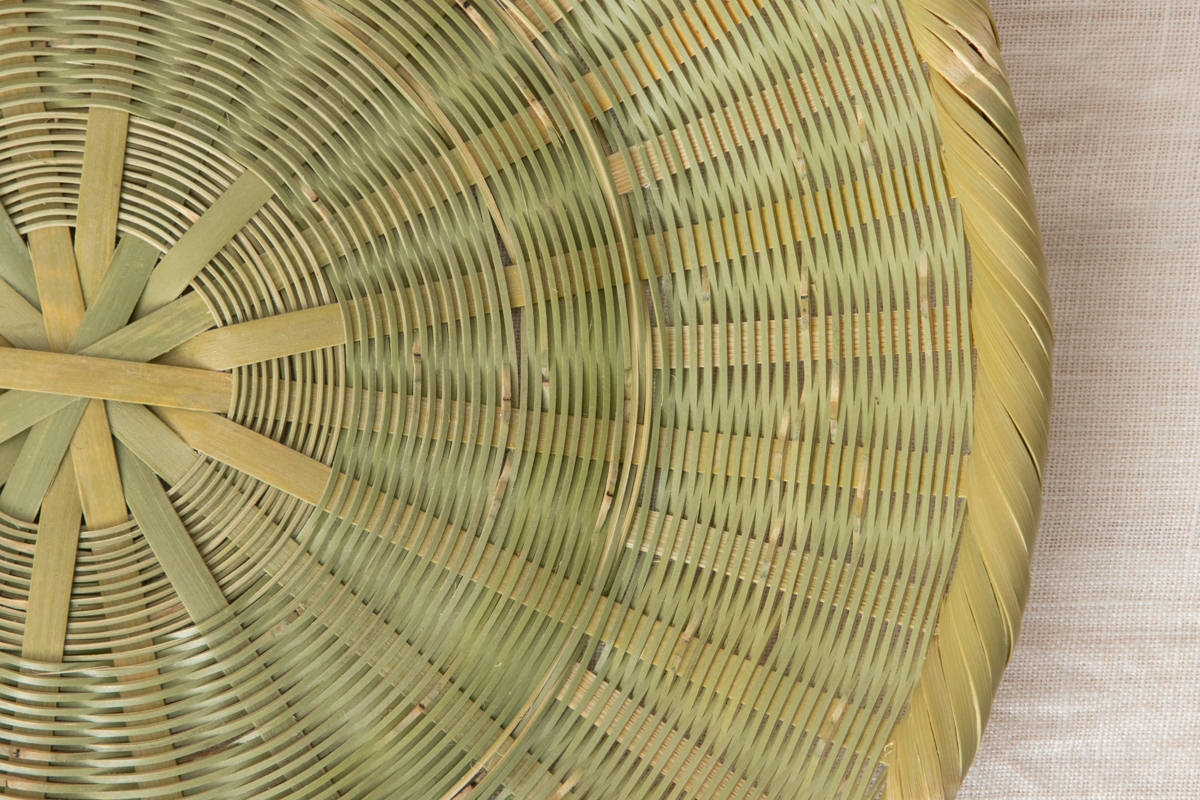

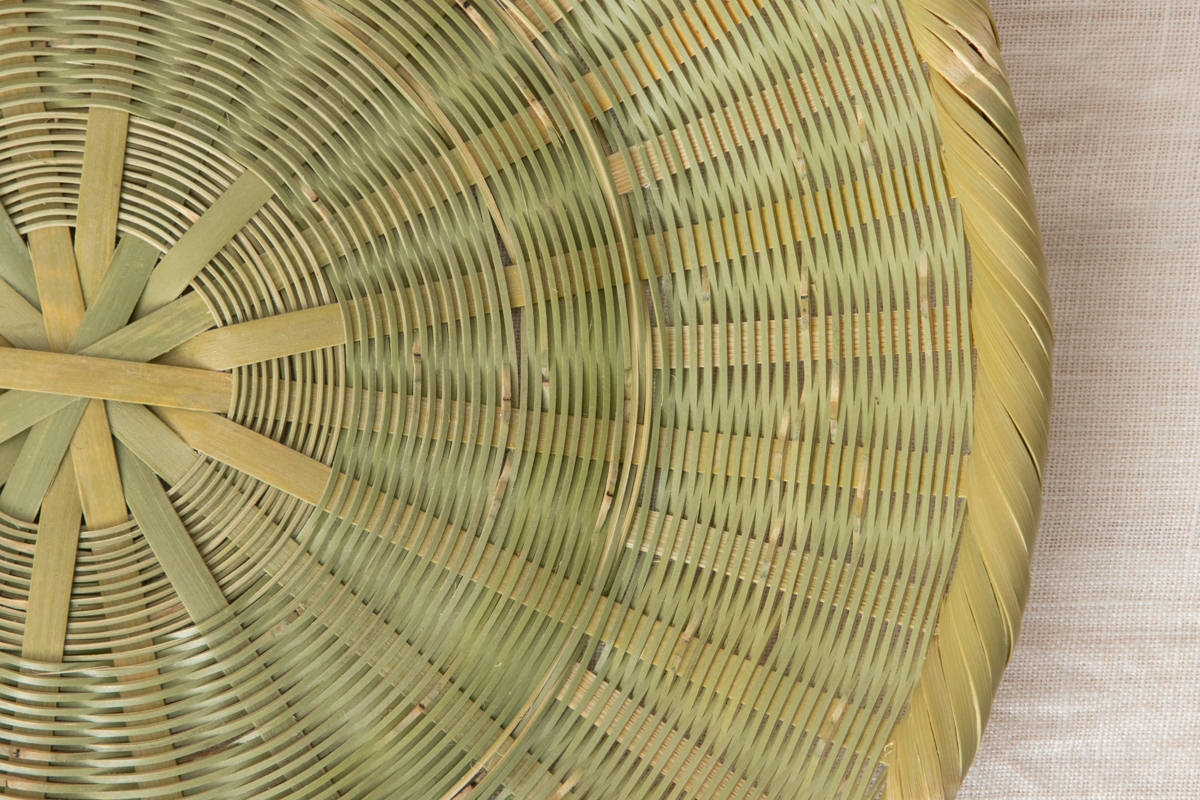

商品名でもある「菊底編み」。こちらのようにざるの編み目が菊の花のようなかたちに見えることから、そう呼ばれます。

ざるの中心から放射状に縦骨の竹ひごがはしり、それに細いひごが編み付けられています。

こちらは裏側です。テーブルに置くところは平らになっていて安定感があり、ほとんどガタつきはありません。

このざるにはとても色つやのよい、良質な材料がつかわれています。表皮をうすく一枚けずり、色味をそろえる「磨き」をかけるときれいな仕上がりになりますが、こちらはそうではなく、表皮を洗っているだけです。

縁は巻縁-まきぶち-仕上げ。若くて柔らかい竹がきっちりと巻き付けられています。縁のところは竹の表皮をうすく削る「磨き-みがき-」の手法で仕上げられています。

ざるの編み縁ももおなじ青竹ですが、磨くかどうかで竹表面の風合いが異なります。これは時を経て、それぞれに色味が変化しても、この風合いの異なりはそのままのこります。

それでは、2サイズをご紹介します。こちらは小さい方の「七寸」サイズです。

七寸サイズは、1人前の麺類(100g~150g)を盛るのにちょうどよい大きさです。

こちらは大きい方の九寸サイズです。

こちらは大きい方の、「九寸」サイズです。

麺類ですと、200~300gほどを盛るのにちょうど良いです。

質の良い竹に、熟練の手仕事が合わさって生まれた、逸品のざる。

こちらに蕎麦を盛っていただいたら、また格別な美味しさを味わえることと思います。

蕎麦やうどん、素麺、中華麺でもいいですね。

天ぷらや、おにぎり、パンにも合わせられます。

こちらは蕎麦屋さんの蕎麦ざるとしてもお選びいただいている、確かな作りです。

「七寸」または「九寸」、お好みのサイズをお選びください。

_九州の青竹細工_

日本の各地で見られる「青竹細工」。

ひとむかし前までは生活の道具として身近に存在しており、

それを作る人々もたくさんいたので、どこにでもあるもの、

簡単に手に入るものとして、安価に出まわっているものでした。

(お客さまから、「昔は自分たちで使う青竹のかごやざるを

自分たちで作っていた」というお話も何度かお聞きしたことがあります。)

そこから時代はながれ、私たちを取りまく環境も大きく変わった今。

あらためて青竹細工に取り組む方の作られるものを見て思うのは

ほかには取って代えがたい魅力があるということです。

そしてもちろん、とても使い勝手がよく、とにかく丈夫で実用的。

良質な竹に熟練の手が加わったざるやかごの美しさは、目を見張るものがあります。

とりわけ九州各地には名手とよばれた先人が数多くいらして、

その技を目の前で見てこられた方々が今、活躍されています。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは、伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」です。

こちらは、その青竹をひごにしてつくられたざるです。

こちらは大きい方の九寸サイズです。

質の良い竹に、熟練の手仕事が合わさって生まれた、逸品のざる。

こちらに蕎麦を盛っていただいたら、また格別な美味しさを味わえることと思います。

蕎麦やうどん、素麺、中華麺でもいいですね。

天ぷらや、おにぎり、パンにも合わせられます。

こちらは蕎麦屋さんの蕎麦ざるとしてもお選びいただいている、確かな作りです。

「七寸」または「九寸」、お好みのサイズをお選びください。

_九州の青竹細工_

日本の各地で見られる「青竹細工」。

ひとむかし前までは生活の道具として身近に存在しており、

それを作る人々もたくさんいたので、どこにでもあるもの、

簡単に手に入るものとして、安価に出まわっているものでした。

(お客さまから、「昔は自分たちで使う青竹のかごやざるを

自分たちで作っていた」というお話も何度かお聞きしたことがあります。)

そこから時代はながれ、私たちを取りまく環境も大きく変わった今。

あらためて青竹細工に取り組む方の作られるものを見て思うのは

ほかには取って代えがたい魅力があるということです。

そしてもちろん、とても使い勝手がよく、とにかく丈夫で実用的。

良質な竹に熟練の手が加わったざるやかごの美しさは、目を見張るものがあります。

とりわけ九州各地には名手とよばれた先人が数多くいらして、

その技を目の前で見てこられた方々が今、活躍されています。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは、伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」です。

こちらは、その青竹をひごにしてつくられたざるです。

ざる直径が21cmほどの「七寸」と、直径が27cmほどの「九寸」、2サイズがあります。

とても細くつくられたひごで、丹念に編まれています。

商品名でもある「菊底編み」。こちらのようにざるの編み目が菊の花のようなかたちに見えることから、そう呼ばれます。

ざるの中心から放射状に縦骨の竹ひごがはしり、それに細いひごが編み付けられています。

こちらは裏側です。テーブルに置くところは平らになっていて安定感があり、ほとんどガタつきはありません。

このざるにはとても色つやのよい、良質な材料がつかわれています。表皮をうすく一枚けずり、色味をそろえる「磨き」をかけるときれいな仕上がりになりますが、こちらはそうではなく、表皮を洗っているだけです。

縁は巻縁-まきぶち-仕上げ。若くて柔らかい竹がきっちりと巻き付けられています。縁のところは竹の表皮をうすく削る「磨き-みがき-」の手法で仕上げられています。

ざるの編み縁ももおなじ青竹ですが、磨くかどうかで竹表面の風合いが異なります。これは時を経て、それぞれに色味が変化しても、この風合いの異なりはそのままのこります。

それでは、2サイズをご紹介します。こちらは小さい方の「七寸」サイズです。

七寸サイズは、1人前の麺類(100g~150g)を盛るのにちょうどよい大きさです。

こちらは大きい方の九寸サイズです。

こちらは大きい方の、「九寸」サイズです。

麺類ですと、200~300gほどを盛るのにちょうど良いです。

質の良い竹に、熟練の手仕事が合わさって生まれた、逸品のざる。

こちらに蕎麦を盛っていただいたら、また格別な美味しさを味わえることと思います。

蕎麦やうどん、素麺、中華麺でもいいですね。

天ぷらや、おにぎり、パンにも合わせられます。

こちらは蕎麦屋さんの蕎麦ざるとしてもお選びいただいている、確かな作りです。

「七寸」または「九寸」、お好みのサイズをお選びください。

_九州の青竹細工_

日本の各地で見られる「青竹細工」。

ひとむかし前までは生活の道具として身近に存在しており、

それを作る人々もたくさんいたので、どこにでもあるもの、

簡単に手に入るものとして、安価に出まわっているものでした。

(お客さまから、「昔は自分たちで使う青竹のかごやざるを

自分たちで作っていた」というお話も何度かお聞きしたことがあります。)

そこから時代はながれ、私たちを取りまく環境も大きく変わった今。

あらためて青竹細工に取り組む方の作られるものを見て思うのは

ほかには取って代えがたい魅力があるということです。

そしてもちろん、とても使い勝手がよく、とにかく丈夫で実用的。

良質な竹に熟練の手が加わったざるやかごの美しさは、目を見張るものがあります。

とりわけ九州各地には名手とよばれた先人が数多くいらして、

その技を目の前で見てこられた方々が今、活躍されています。