850405-2 大分県/炭化竹 あじろ編み皿 角

こちらは「炭化竹-たんかちく-」と、「籐-とう-」をつかって製作された、

正方形をした、竹のお皿です。

「白竹」はご存知の方もいるかとおもいます。

青い真竹を天日干ししたり煮沸したりして、竹の油分や色味をさらしたものです。

こちらは、その白竹を高圧釜にいれて20分程度、

圧力と熱をくわえてできた竹で、「炭化竹-たんかちく-」とよばれます。

そうすることでさらに水分や油分がぬけて、白竹よりもぐぐっと深い、あめ色となります。

もとは竹の大敵であるカビや虫をふせぐために開発された加工法ですが、

炭化されると、見た目にもコクや味わいのある竹の表情となります。

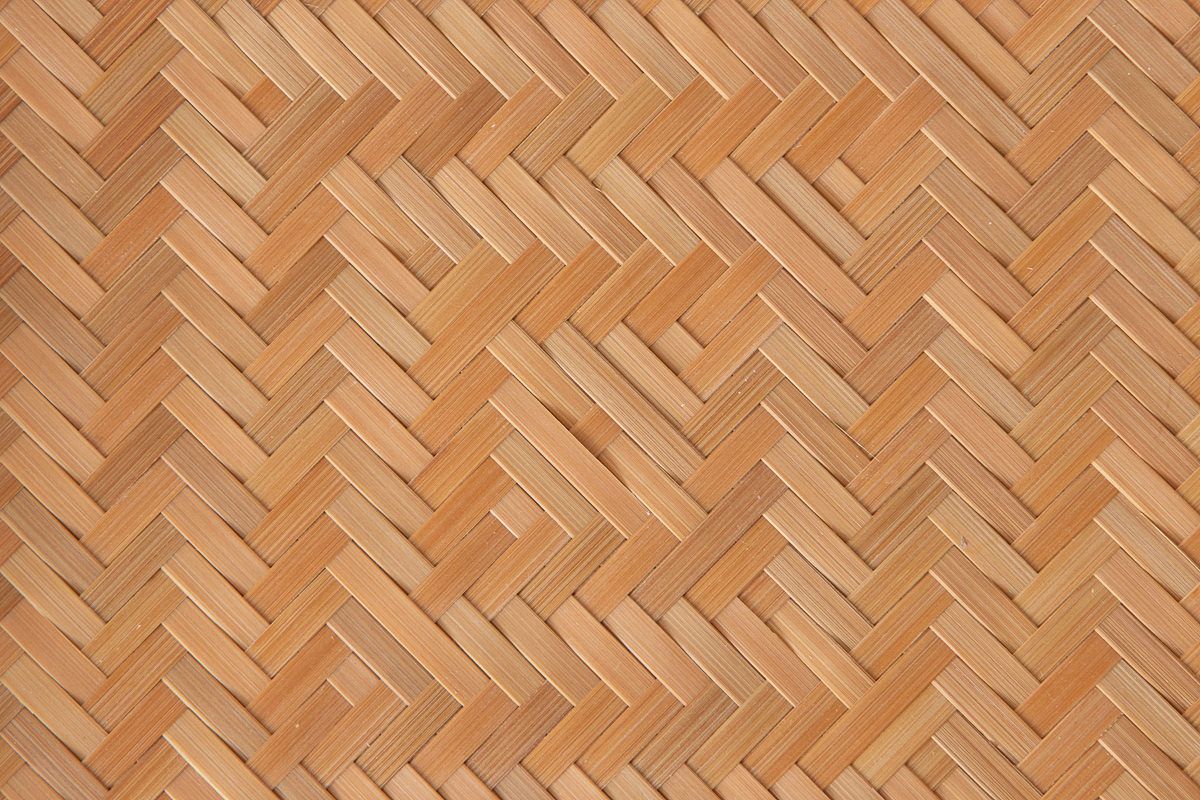

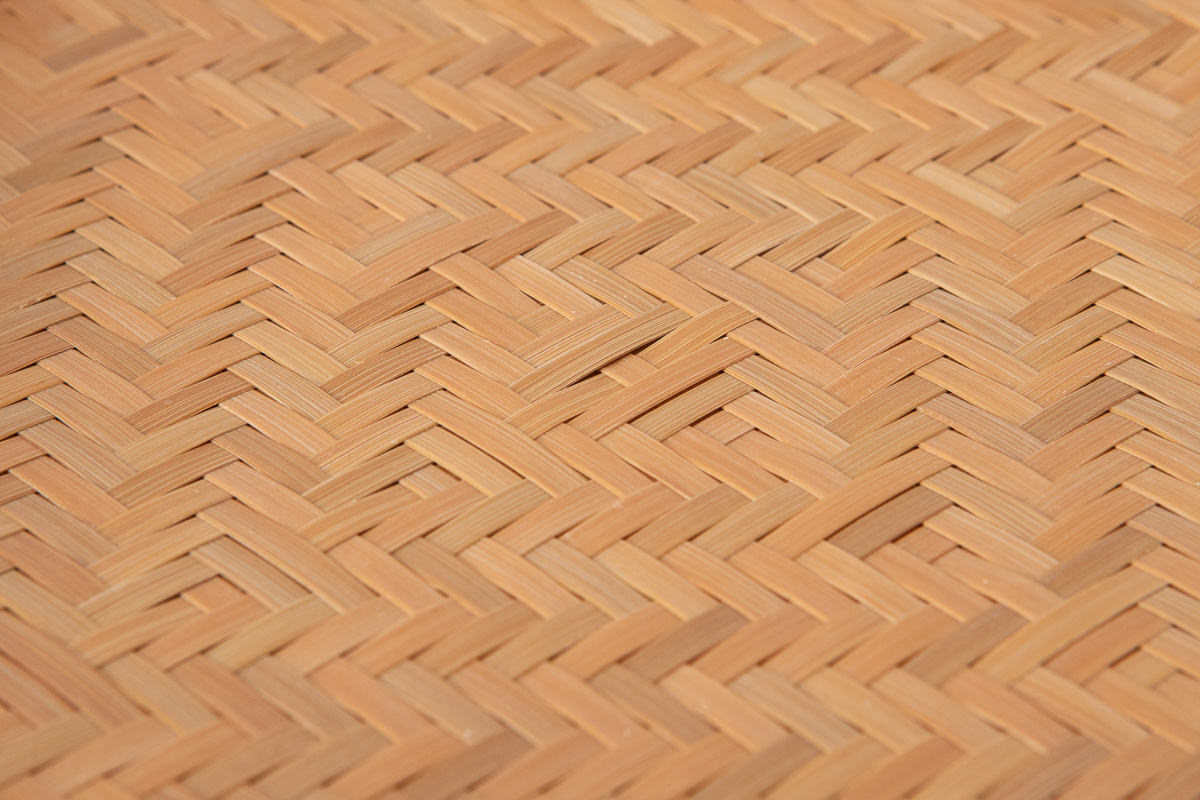

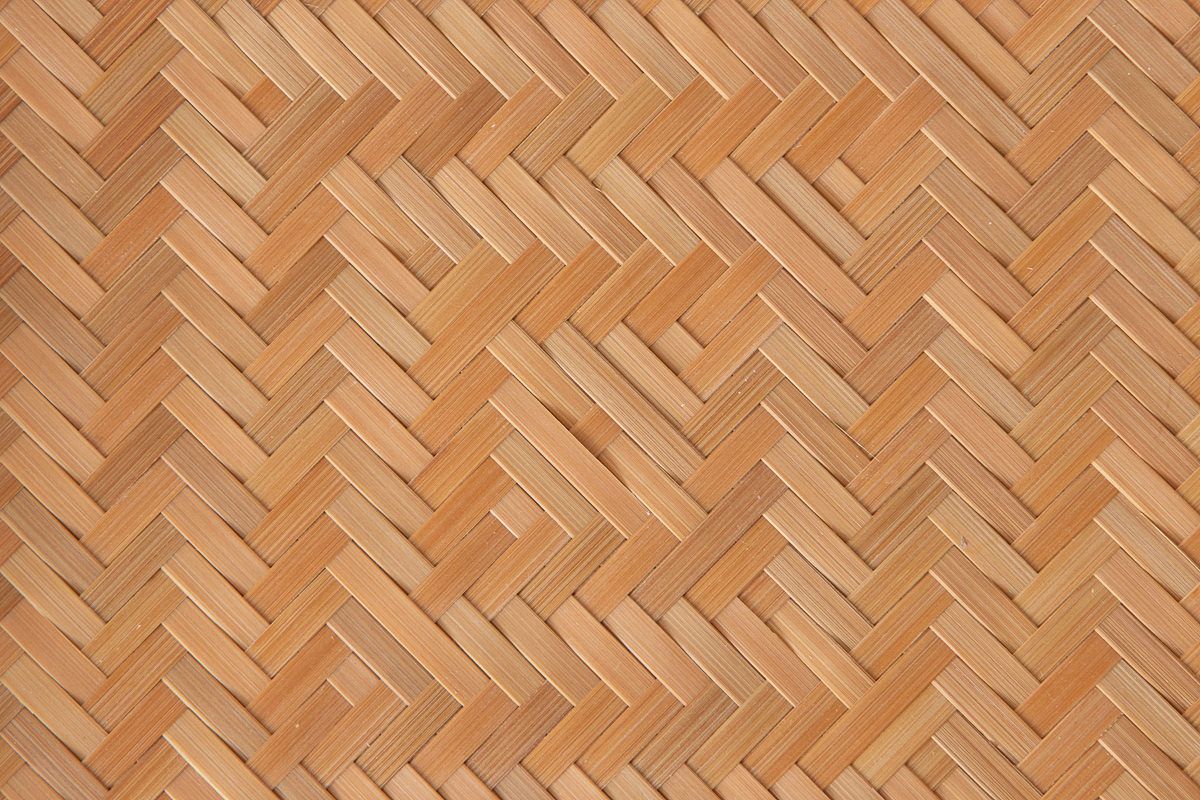

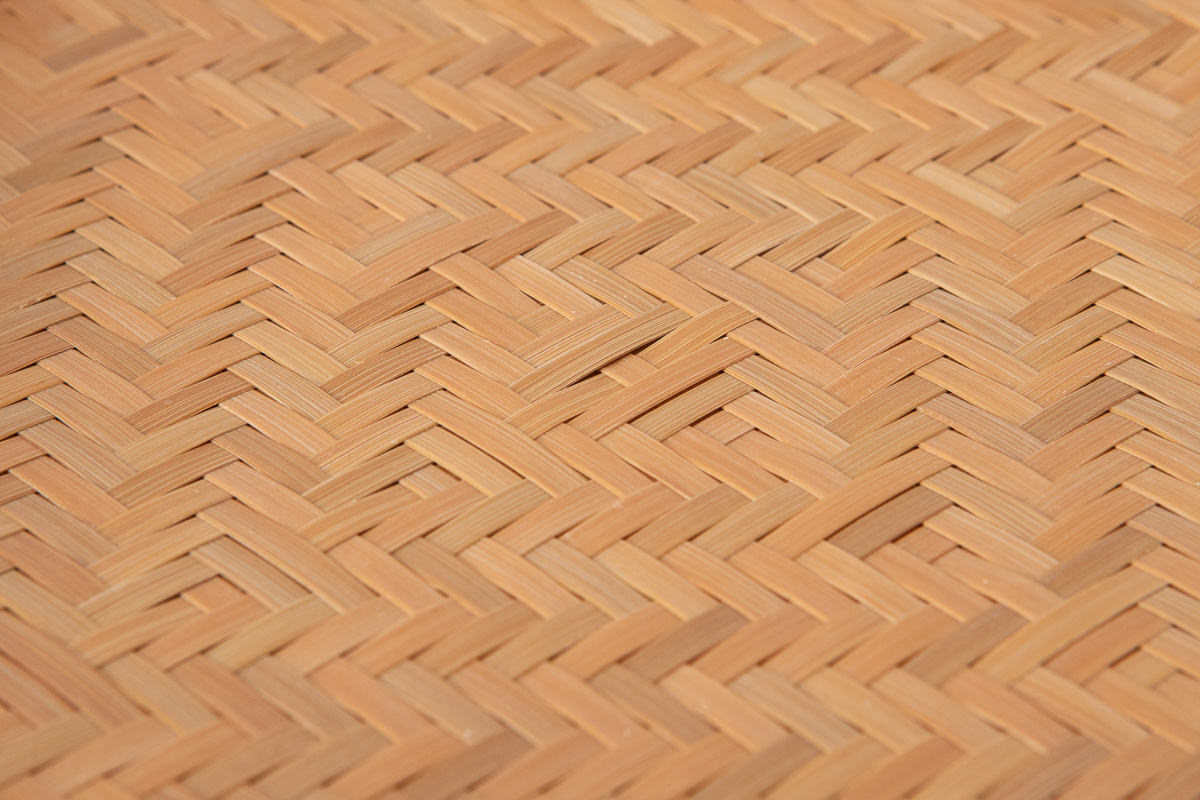

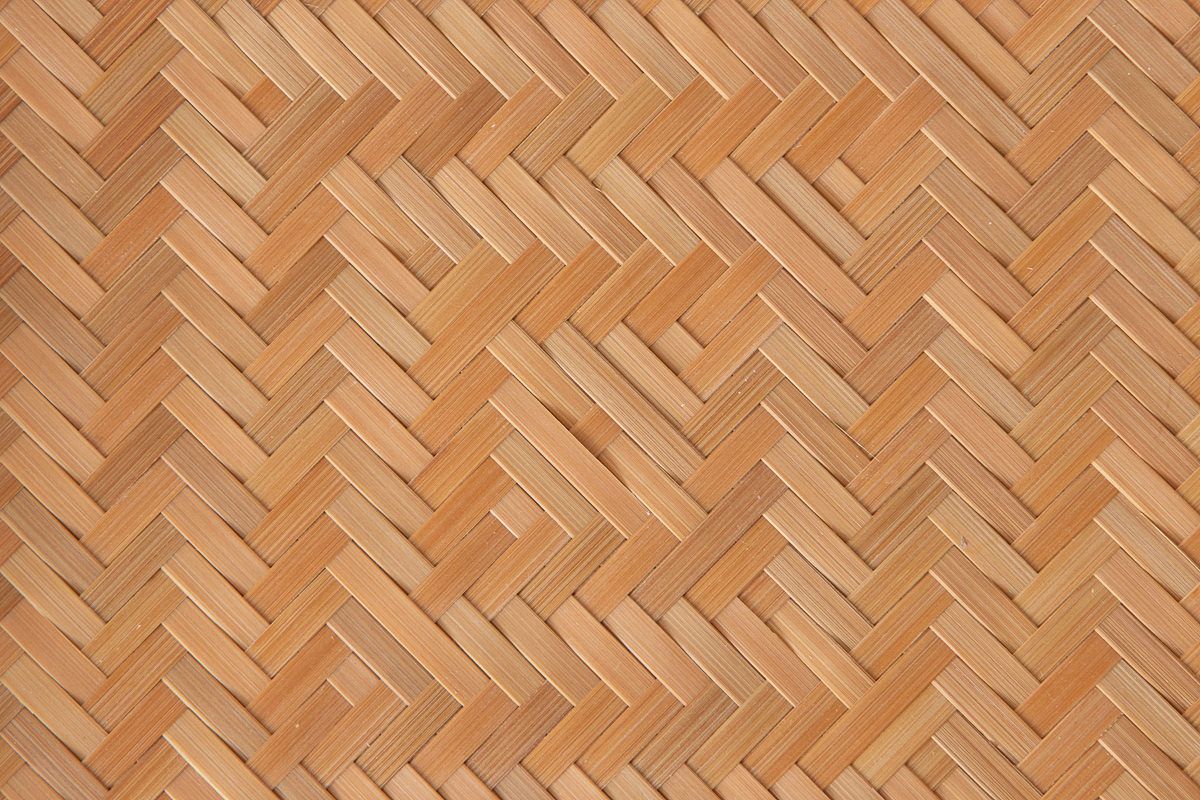

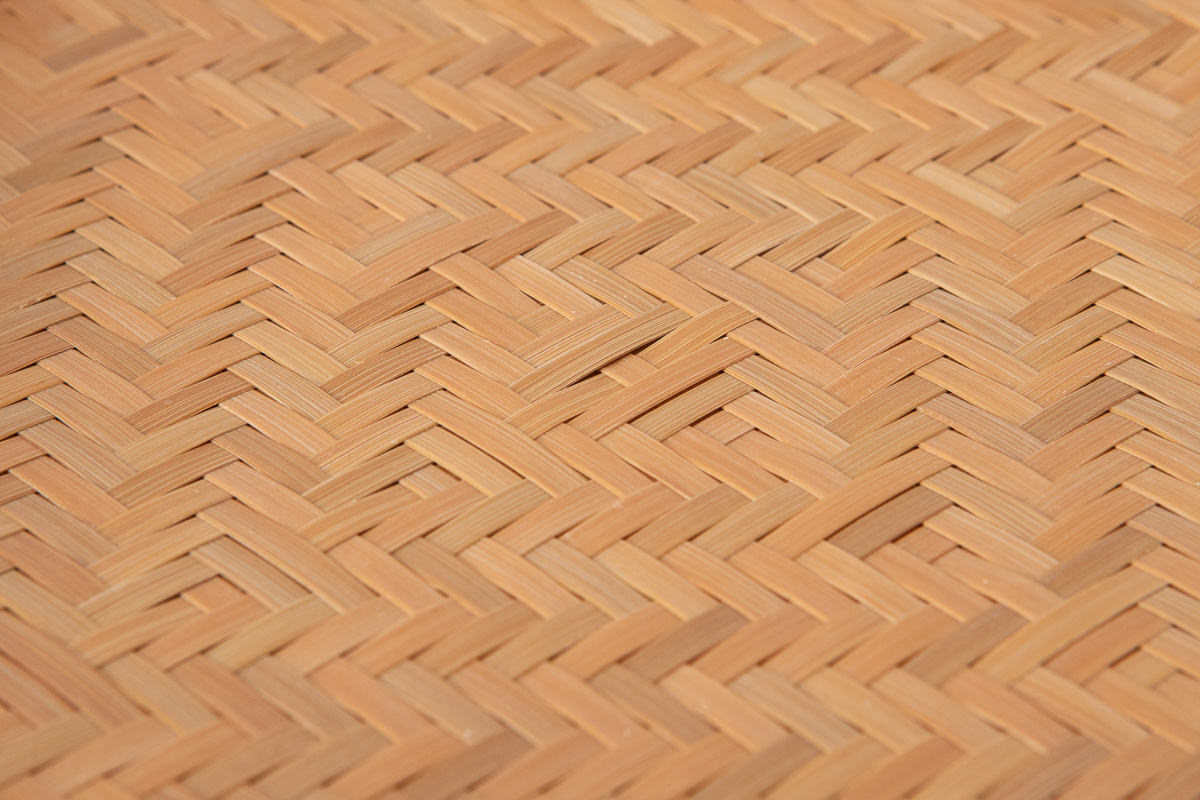

こちらは、その炭化竹の表面を削ってみがかれ、さらに繊細なひご状にしたもので編まれています。

うっとりするほど細やかできれいな「あじろ編み」です。

光に当てると、編みの角度によって浮かびあがる光沢の模様が変わり、それぞれに味わいがあります。

薄いひごから編まれた軽やかな一枚の竹皿。そこから生まれる奥行きのある模様は深みがあり、飽きることがありません。

縁にも、ていねいにみがかれた炭化竹のひごがあてられ、その上から白い籐のひごで等間隔に留められています。縁もつやつやとしたなめらかさがあります。

お皿の、底の編みひごはとても繊細ですが、縁には竹の皮付きで太めのひごが使われており、そのため、カチッと丈夫な仕上がりになっています。

お皿の裏からみた縁のところです。「大和結び-やまとむすび-」で籐がみじかい間隔できっちりとかたく留められており、安定しています。

お皿をもっても、ほとんど重さを感じないほど、とても軽やかです。

こちらの「角」タイプは、食パンのサイズにあわせて作られたそうです。日々の朝食の一皿に。

または、お茶の時間に。ようかん、カステラ、小鉢に盛ったフルーツをすこしずつのせて。

パン、サンドイッチやおにぎりなど汁気のないお料理でしたら、

そのまま陶磁器のお皿のような感覚でのせられます。

スイーツをそのまま、または小鉢や豆皿に盛って、

お膳のようにつかってたのしむのも。

とても軽やかで端正な、角の竹皿。

食事のお皿、トレイとしても。

使ったあとは、たわしなどで軽く水あらいをして

よごれをしっかりとおとしてから、よく乾かしておきます。

ほとんどよごれていなければ、たわしやブラシで軽くはらうだけでもよいです。

いつも乾いた状態で保管しておくと、長く使いつづけることができます。

ふだんのちょっとした息抜きや楽しみに、

さらに華やかさや喜びがプラスされるような一品です。

こちらに食事や食材を盛るのももちろん、小物を入れたり

上に小さな置物や花瓶に生けたお花をのせて、設えるのも雰囲気が良さそうです。

そのまま壁にかけて、飾るのも。

長くおたのしみください。

_カテゴリーを越えた、竹のものづくり_

竹細工の世界では、「実用品」や「工芸」、「土産品」、「民芸品」のように、

作られたものや人によってカテゴリーで括(くく)られることがあります。

いっぽうで、それらにとらわれることなく、

「もっと広義な、新しいイメージをもった竹のものづくりをしよう」と

日々、活動されているご夫婦がいらっしゃいます。

もとは独学で習得された竹細工の技術をさらに高めるため、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」に入校され、

卒業後は、大分県内の工房でひたすら注文に応じて編みつづけるという

修業を数年間にわたって、つづけられてきました。

とにかく数をこなすという基礎技術を糧にした、こちらの方々が作られる作品の数々は、

単なるイメージや安易な発想のものづくりではありません。

どのようなかご(もの)を作るかによってことなる、つかう素材の見極め。

それに、配色やかたち。そして、今の暮らしにあわせた使い勝手。

それぞれに配慮があり、適材適所で光る、そのとりどりの「竹のもの」には、

ほどよく肩の力が抜けた楽しさがあるように思います。

こちらは「炭化竹-たんかちく-」と、「籐-とう-」をつかって製作された、

正方形をした、竹のお皿です。

「白竹」はご存知の方もいるかとおもいます。

青い真竹を天日干ししたり煮沸したりして、竹の油分や色味をさらしたものです。

こちらは、その白竹を高圧釜にいれて20分程度、

圧力と熱をくわえてできた竹で、「炭化竹-たんかちく-」とよばれます。

そうすることでさらに水分や油分がぬけて、白竹よりもぐぐっと深い、あめ色となります。

もとは竹の大敵であるカビや虫をふせぐために開発された加工法ですが、

炭化されると、見た目にもコクや味わいのある竹の表情となります。

パン、サンドイッチやおにぎりなど汁気のないお料理でしたら、

そのまま陶磁器のお皿のような感覚でのせられます。

スイーツをそのまま、または小鉢や豆皿に盛って、

お膳のようにつかってたのしむのも。

とても軽やかで端正な、角の竹皿。

食事のお皿、トレイとしても。

使ったあとは、たわしなどで軽く水あらいをして

よごれをしっかりとおとしてから、よく乾かしておきます。

ほとんどよごれていなければ、たわしやブラシで軽くはらうだけでもよいです。

いつも乾いた状態で保管しておくと、長く使いつづけることができます。

ふだんのちょっとした息抜きや楽しみに、

さらに華やかさや喜びがプラスされるような一品です。

こちらに食事や食材を盛るのももちろん、小物を入れたり

上に小さな置物や花瓶に生けたお花をのせて、設えるのも雰囲気が良さそうです。

そのまま壁にかけて、飾るのも。

長くおたのしみください。

_カテゴリーを越えた、竹のものづくり_

竹細工の世界では、「実用品」や「工芸」、「土産品」、「民芸品」のように、

作られたものや人によってカテゴリーで括(くく)られることがあります。

いっぽうで、それらにとらわれることなく、

「もっと広義な、新しいイメージをもった竹のものづくりをしよう」と

日々、活動されているご夫婦がいらっしゃいます。

もとは独学で習得された竹細工の技術をさらに高めるため、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」に入校され、

卒業後は、大分県内の工房でひたすら注文に応じて編みつづけるという

修業を数年間にわたって、つづけられてきました。

とにかく数をこなすという基礎技術を糧にした、こちらの方々が作られる作品の数々は、

単なるイメージや安易な発想のものづくりではありません。

どのようなかご(もの)を作るかによってことなる、つかう素材の見極め。

それに、配色やかたち。そして、今の暮らしにあわせた使い勝手。

それぞれに配慮があり、適材適所で光る、そのとりどりの「竹のもの」には、

ほどよく肩の力が抜けた楽しさがあるように思います。

こちらは「炭化竹-たんかちく-」と、「籐-とう-」をつかって製作された、

正方形をした、竹のお皿です。

「白竹」はご存知の方もいるかとおもいます。

青い真竹を天日干ししたり煮沸したりして、竹の油分や色味をさらしたものです。

こちらは、その白竹を高圧釜にいれて20分程度、

圧力と熱をくわえてできた竹で、「炭化竹-たんかちく-」とよばれます。

そうすることでさらに水分や油分がぬけて、白竹よりもぐぐっと深い、あめ色となります。

もとは竹の大敵であるカビや虫をふせぐために開発された加工法ですが、

炭化されると、見た目にもコクや味わいのある竹の表情となります。

こちらは、その炭化竹の表面を削ってみがかれ、さらに繊細なひご状にしたもので編まれています。

うっとりするほど細やかできれいな「あじろ編み」です。

光に当てると、編みの角度によって浮かびあがる光沢の模様が変わり、それぞれに味わいがあります。

薄いひごから編まれた軽やかな一枚の竹皿。そこから生まれる奥行きのある模様は深みがあり、飽きることがありません。

縁にも、ていねいにみがかれた炭化竹のひごがあてられ、その上から白い籐のひごで等間隔に留められています。縁もつやつやとしたなめらかさがあります。

お皿の、底の編みひごはとても繊細ですが、縁には竹の皮付きで太めのひごが使われており、そのため、カチッと丈夫な仕上がりになっています。

お皿の裏からみた縁のところです。「大和結び-やまとむすび-」で籐がみじかい間隔できっちりとかたく留められており、安定しています。

お皿をもっても、ほとんど重さを感じないほど、とても軽やかです。

こちらの「角」タイプは、食パンのサイズにあわせて作られたそうです。日々の朝食の一皿に。

または、お茶の時間に。ようかん、カステラ、小鉢に盛ったフルーツをすこしずつのせて。

パン、サンドイッチやおにぎりなど汁気のないお料理でしたら、

そのまま陶磁器のお皿のような感覚でのせられます。

スイーツをそのまま、または小鉢や豆皿に盛って、

お膳のようにつかってたのしむのも。

とても軽やかで端正な、角の竹皿。

食事のお皿、トレイとしても。

使ったあとは、たわしなどで軽く水あらいをして

よごれをしっかりとおとしてから、よく乾かしておきます。

ほとんどよごれていなければ、たわしやブラシで軽くはらうだけでもよいです。

いつも乾いた状態で保管しておくと、長く使いつづけることができます。

ふだんのちょっとした息抜きや楽しみに、

さらに華やかさや喜びがプラスされるような一品です。

こちらに食事や食材を盛るのももちろん、小物を入れたり

上に小さな置物や花瓶に生けたお花をのせて、設えるのも雰囲気が良さそうです。

そのまま壁にかけて、飾るのも。

長くおたのしみください。

_カテゴリーを越えた、竹のものづくり_

竹細工の世界では、「実用品」や「工芸」、「土産品」、「民芸品」のように、

作られたものや人によってカテゴリーで括(くく)られることがあります。

いっぽうで、それらにとらわれることなく、

「もっと広義な、新しいイメージをもった竹のものづくりをしよう」と

日々、活動されているご夫婦がいらっしゃいます。

もとは独学で習得された竹細工の技術をさらに高めるため、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」に入校され、

卒業後は、大分県内の工房でひたすら注文に応じて編みつづけるという

修業を数年間にわたって、つづけられてきました。

とにかく数をこなすという基礎技術を糧にした、こちらの方々が作られる作品の数々は、

単なるイメージや安易な発想のものづくりではありません。

どのようなかご(もの)を作るかによってことなる、つかう素材の見極め。

それに、配色やかたち。そして、今の暮らしにあわせた使い勝手。

それぞれに配慮があり、適材適所で光る、そのとりどりの「竹のもの」には、

ほどよく肩の力が抜けた楽しさがあるように思います。