510409-1 大分県/孟宗竹 竹のはさみ

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」には、

現在もさまざまな経験を持った方たちが入学しています。

そして、そこを卒業した後もまた、多種多様な竹細工の道を選ばれています。

こちらはもとは木工細工の仕事をされていた方で、

現在は竹細工と木工のご経験を生かしたオリジナルなものづくりをされている

中村さとみさんが作った「竹のはさみ」です。孟宗竹(もうそうちく)を使用しています。

竹ではさみを作るという発想に、まず驚きます。なかなか考えつかないことです。そして中村さんの技術にかかると、着想が現実のものになることに思わず唸ってしまいます。

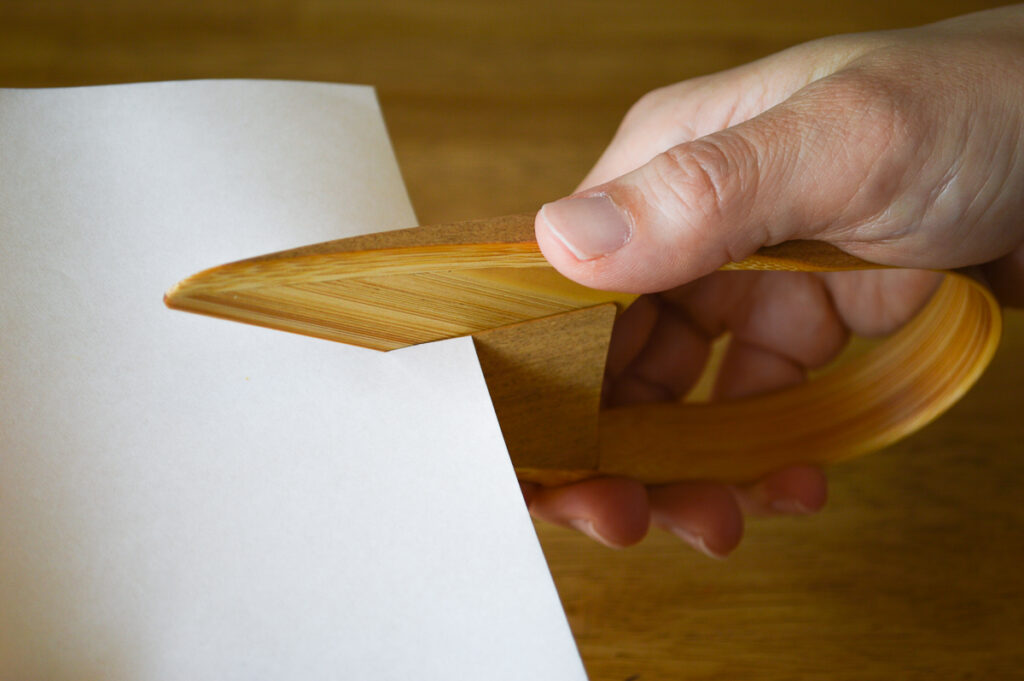

持ち手部分です。孟宗竹を薄く削り、きれいに曲げています。

持ち手は竹の表皮がついた状態です。「皮つき」と呼ぶこともあります。

この持ち手は自動的に刃が開くように、曲がり具合が調整されています。

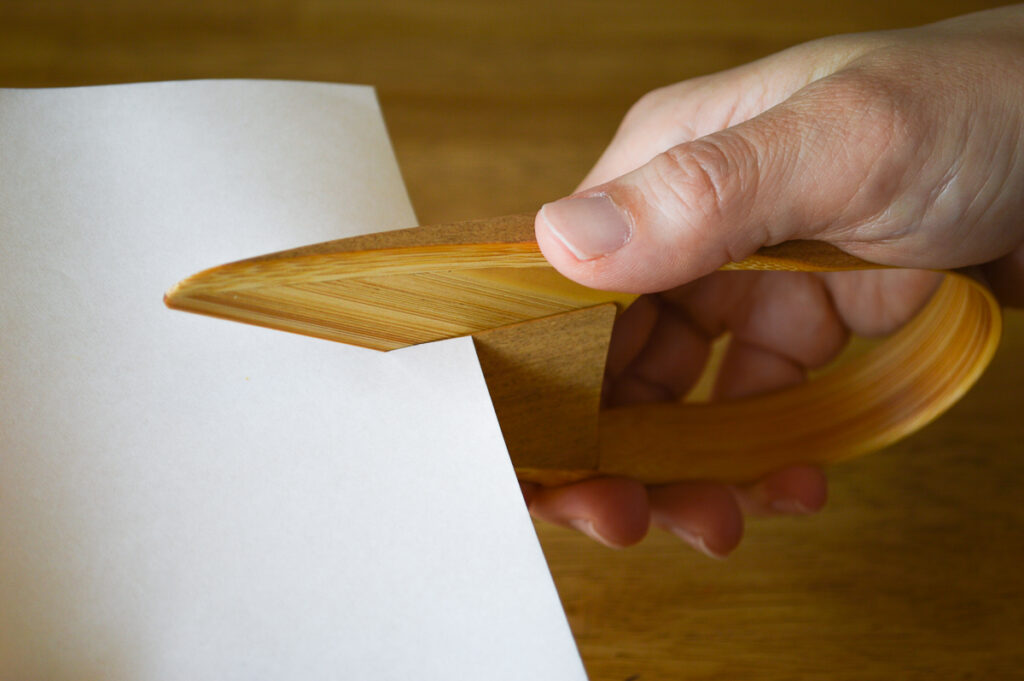

こちらは刃部分です。持ち手の両方につけられた竹の刃が滑らかにこすれ合います。※場合により、写真よりも刃の先端が尖っている仕様のものをお届けすることがございます。

こすれ合う部分はシャープに削り出されています。

実際に切れるのは、コピー用紙ほどの硬さの紙1-2枚ほどです。

柔らかい紙よりは薄くて少し硬めの紙が向いているようです。

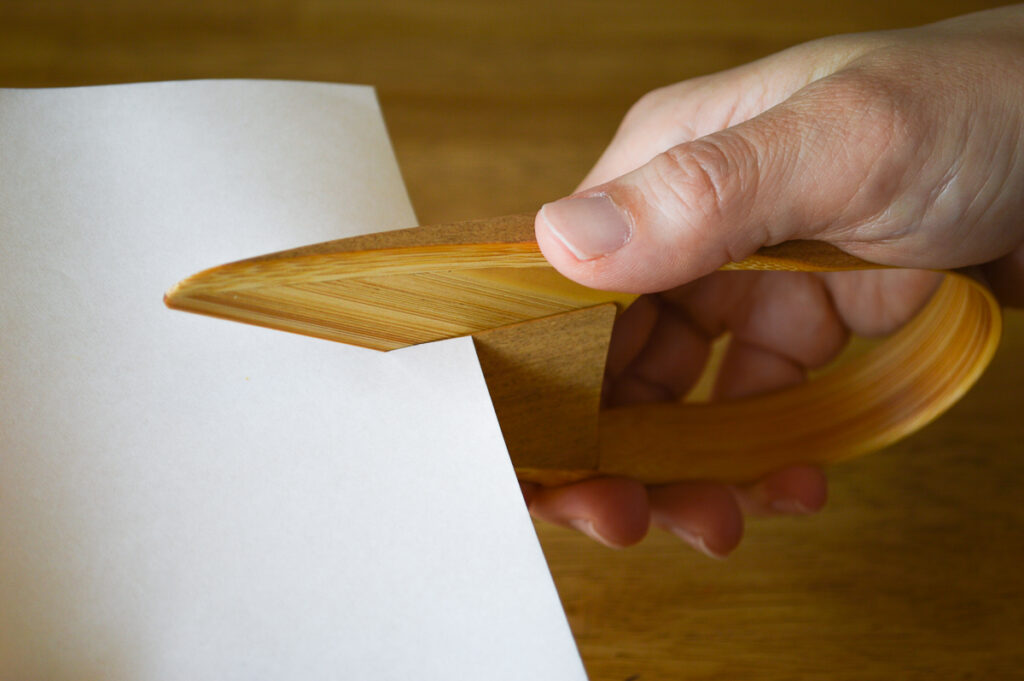

革のカバーがついていて、使用しないときはそちらをかぶせて保管できます。

カバーを外すと、竹のしなりで自動的に刃が開くようになっています。

それも竹ならでは。

慣れていけばザクザク切れますが、慣れるまでに少しのコツが要るかもしれません。

金属の刃物のように触ったからといって指を切るほどではなく、安心して使えます。

木工細工のご経験から竹細工の道へと進み、

竹という素材を見つめなおし、竹だからできることにチャレンジなさっています。

この竹のはさみは中村さとみさんの思考と技術と竹という素材が

三位一体となった実におもしろい作品です。

ぜひ、竹のはさみ、使ってみてくださいませ。

* 中村さとみさんからのメッセージ *

⽵の特性である硬さとしなやかさを活かしたはさみです。

布やナイロン、指などいろいろなものは切れません。

紙を切るはさみとして使ってください。

普段使いの合い間は付属の⽪サックに閉じて仕舞います。

⻑い間使わない時には刃の重なりを解いておくと、刃先の負担がなく、

閉じ癖がつきません。

(開封時はこの状態です。刃の重なりを戻してご使⽤ください。)

繰り返し使うと切れなくなります。

刃先を削って切れるようにできるので連絡してください。

⼤きなキズがなければ、2 回程度は削り出せます。

⽵で紙を切る感覚をどうぞお愉しみください。

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」には、

現在もさまざまな経験を持った方たちが入学しています。

そして、そこを卒業した後もまた、多種多様な竹細工の道を選ばれています。

こちらはもとは木工細工の仕事をされていた方で、

現在は竹細工と木工のご経験を生かしたオリジナルなものづくりをされている

中村さとみさんが作った「竹のはさみ」です。孟宗竹(もうそうちく)を使用しています。

この持ち手は自動的に刃が開くように、曲がり具合が調整されています。

柔らかい紙よりは薄くて少し硬めの紙が向いているようです。

それも竹ならでは。

木工細工のご経験から竹細工の道へと進み、

竹という素材を見つめなおし、竹だからできることにチャレンジなさっています。

この竹のはさみは中村さとみさんの思考と技術と竹という素材が

三位一体となった実におもしろい作品です。

ぜひ、竹のはさみ、使ってみてくださいませ。

* 中村さとみさんからのメッセージ *

⽵の特性である硬さとしなやかさを活かしたはさみです。

布やナイロン、指などいろいろなものは切れません。

紙を切るはさみとして使ってください。

普段使いの合い間は付属の⽪サックに閉じて仕舞います。

⻑い間使わない時には刃の重なりを解いておくと、刃先の負担がなく、

閉じ癖がつきません。

(開封時はこの状態です。刃の重なりを戻してご使⽤ください。)

繰り返し使うと切れなくなります。

刃先を削って切れるようにできるので連絡してください。

⼤きなキズがなければ、2 回程度は削り出せます。

⽵で紙を切る感覚をどうぞお愉しみください。

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」には、

現在もさまざまな経験を持った方たちが入学しています。

そして、そこを卒業した後もまた、多種多様な竹細工の道を選ばれています。

こちらはもとは木工細工の仕事をされていた方で、

現在は竹細工と木工のご経験を生かしたオリジナルなものづくりをされている

中村さとみさんが作った「竹のはさみ」です。孟宗竹(もうそうちく)を使用しています。

竹ではさみを作るという発想に、まず驚きます。なかなか考えつかないことです。そして中村さんの技術にかかると、着想が現実のものになることに思わず唸ってしまいます。

持ち手部分です。孟宗竹を薄く削り、きれいに曲げています。

持ち手は竹の表皮がついた状態です。「皮つき」と呼ぶこともあります。

この持ち手は自動的に刃が開くように、曲がり具合が調整されています。

こちらは刃部分です。持ち手の両方につけられた竹の刃が滑らかにこすれ合います。※場合により、写真よりも刃の先端が尖っている仕様のものをお届けすることがございます。

こすれ合う部分はシャープに削り出されています。

実際に切れるのは、コピー用紙ほどの硬さの紙1-2枚ほどです。

柔らかい紙よりは薄くて少し硬めの紙が向いているようです。

革のカバーがついていて、使用しないときはそちらをかぶせて保管できます。

カバーを外すと、竹のしなりで自動的に刃が開くようになっています。

それも竹ならでは。

慣れていけばザクザク切れますが、慣れるまでに少しのコツが要るかもしれません。

金属の刃物のように触ったからといって指を切るほどではなく、安心して使えます。

木工細工のご経験から竹細工の道へと進み、

竹という素材を見つめなおし、竹だからできることにチャレンジなさっています。

この竹のはさみは中村さとみさんの思考と技術と竹という素材が

三位一体となった実におもしろい作品です。

ぜひ、竹のはさみ、使ってみてくださいませ。

* 中村さとみさんからのメッセージ *

⽵の特性である硬さとしなやかさを活かしたはさみです。

布やナイロン、指などいろいろなものは切れません。

紙を切るはさみとして使ってください。

普段使いの合い間は付属の⽪サックに閉じて仕舞います。

⻑い間使わない時には刃の重なりを解いておくと、刃先の負担がなく、

閉じ癖がつきません。

(開封時はこの状態です。刃の重なりを戻してご使⽤ください。)

繰り返し使うと切れなくなります。

刃先を削って切れるようにできるので連絡してください。

⼤きなキズがなければ、2 回程度は削り出せます。

⽵で紙を切る感覚をどうぞお愉しみください。