110702-2 大分県/真竹 菊底楕円買い物かご

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」の、持ち手つきのかごです。

青竹の表皮をうすく削る「磨き-みがき-」の手法をつかって仕上げられています。

竹の表面をそのままにするよりも、こちらのようにうすく削いだ方がかご全体の色味がそろい、見た目にも美しくなります。

また、経年変化による色の移り変わりも、皮つきのものよりさらに深く変化していきます。

こちらは、青竹と、縁や持ち手にツヅラフジをつかった買い物かごです。

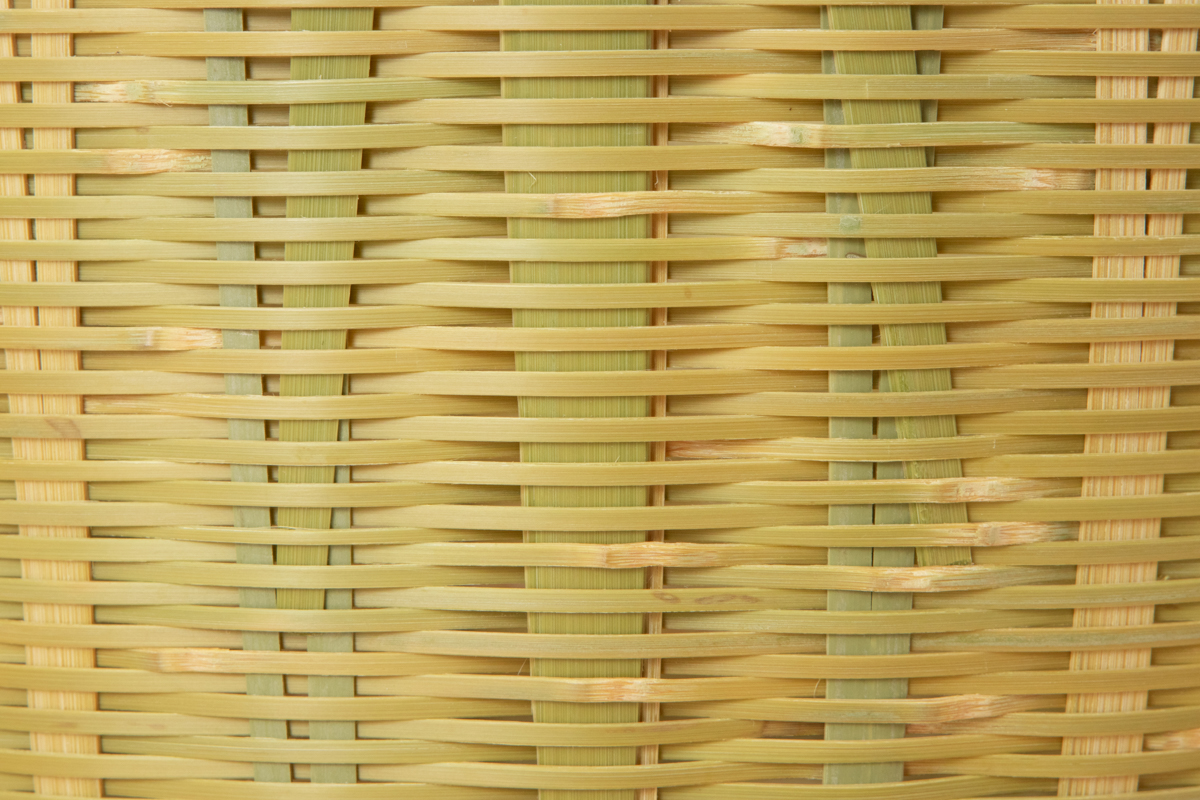

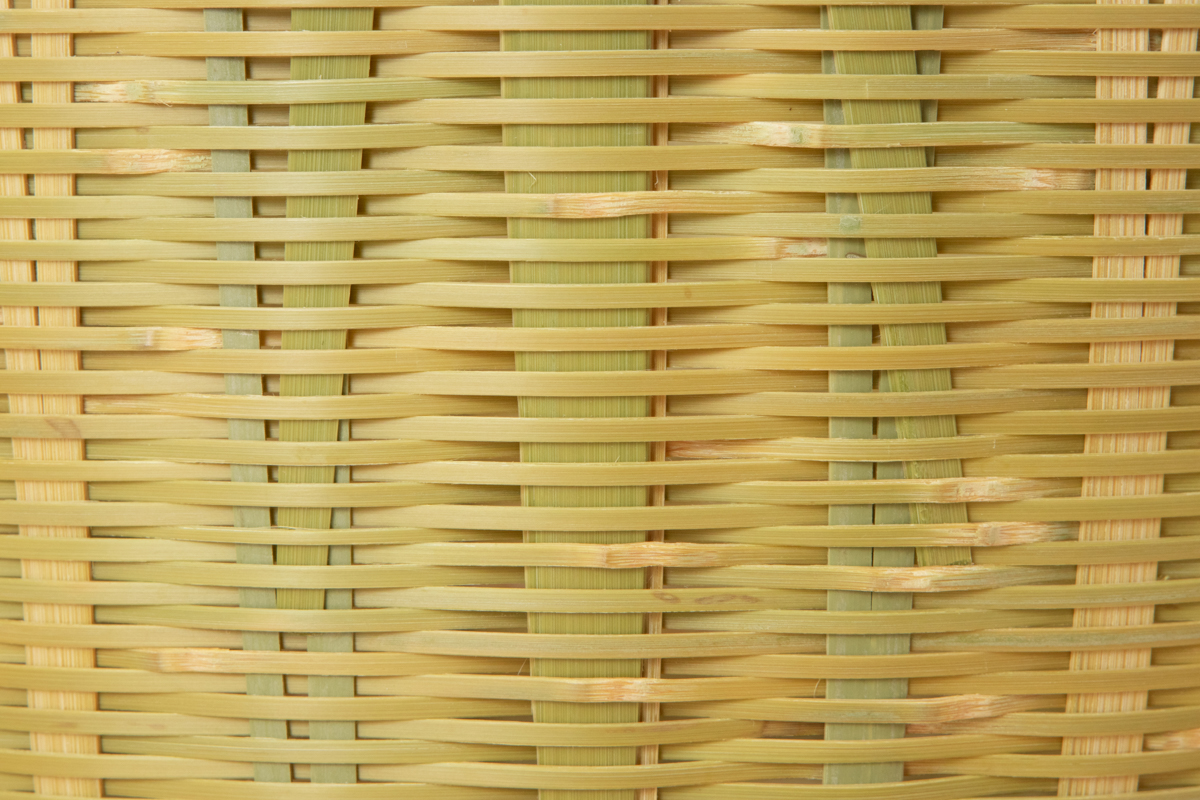

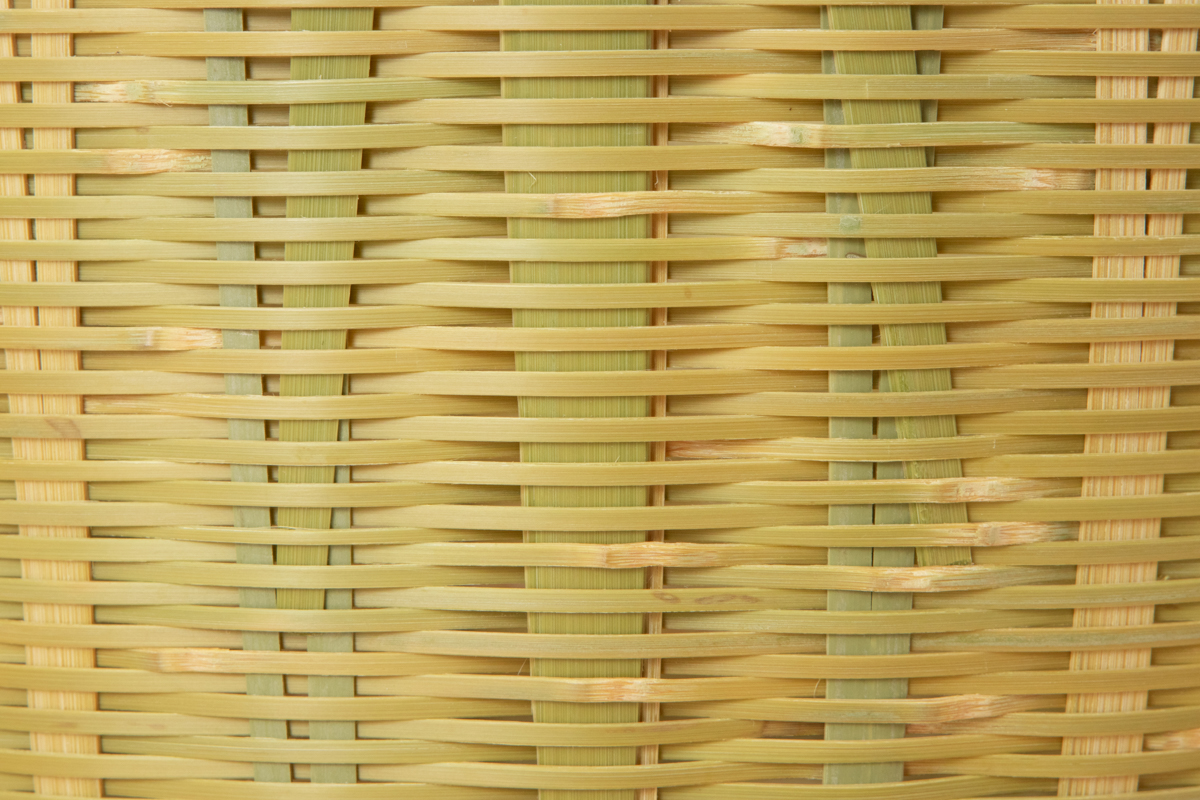

すこし幅広の縦ひごに横ひごを交互に編んでいく「ござ目編み」で仕上げられています。

この編み目から、大変丁寧な材料づくりをされていることがわかります。磨き方も見事です。ひごの面取りもきちんとされており、手触りもなめらかです。

かごの下のところは底面とおなじく、細めのひごで編まれています。

縁は巻縁-まきぶち-仕上げといい、若くて柔らかい竹を巻きつけています。

かごの内側からみた縁のところです。

かごの両サイド、角度の急なカーブのところもすき間なく美しく巻かれています。

取っ手とかごを繋ぐところには竹釘-たけくぎ-が打たれ、ツヅラフジの蔓で留められています。かごのアクセントにもなっています。

内側のところです。このようにすっきりしています。

持ち手には、うすい幅広の竹が3本用いられ、両サイドの底まで深く差さった仕様です。きれいに面取りされており、手当たりはなめらかです。

持ち手の頂点にはツツラフジがつかわれ、3本の竹ひごがきっちりと留められています。竹ひごとツヅラフジのあいだに固定のための接着剤が少量つかわれています。

かごの底は、(菊の花のように見えることから)菊底-きくぞこ-編みと呼ばれる手法で作られています。菊底編みは丸いかたちの底になることが多いのですが、こちらはめずしく細長い楕円型をしています。

また、よく見られる菊底編みよりもひごの本数が多く、あまりすき間のない、かごとして丈夫なつくりになっています。

楕円タイプは丸型よりも体に沿うので持ちやすく、買い物したものもより収納しやすいのが嬉しいところです。

買い物かごとしても、お出かけ用の手提げとしても。

大容量というほどではなく、日々のちょっとした買い足し程度のお買い物にちょうど良いサイズかと思います。

つかわないときには、部屋の中で収納かごとしたり、

花入れかごとするのもおすすめです。

こちらには白山吹、クレマチス、セリバミエンソウを生けています。

青竹細工というと、凛として力強いイメージもありますが、

こちらの職人さんが作るものは、お人柄が出ているのか、

丁寧で、どこか優しい雰囲気の漂うかごというという気がします。

青竹の色の移り変わりとともに、ながくお楽しみください。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」の、持ち手つきのかごです。

青竹の表皮をうすく削る「磨き-みがき-」の手法をつかって仕上げられています。

竹の表面をそのままにするよりも、こちらのようにうすく削いだ方がかご全体の色味がそろい、見た目にも美しくなります。

また、経年変化による色の移り変わりも、皮つきのものよりさらに深く変化していきます。

つかわないときには、部屋の中で収納かごとしたり、

花入れかごとするのもおすすめです。

こちらには白山吹、クレマチス、セリバミエンソウを生けています。

青竹細工というと、凛として力強いイメージもありますが、

こちらの職人さんが作るものは、お人柄が出ているのか、

丁寧で、どこか優しい雰囲気の漂うかごというという気がします。

青竹の色の移り変わりとともに、ながくお楽しみください。

大分では、九州地方に自生する豊富な真竹を利用して竹細工がさかんに行われています。

青い竹を火で炙ったり、煮たり、または天日干しをしたりして油分や色を抜き、白く晒した竹で作る「白竹細工」もよく知られていますが、こちらは伐り出したままの青竹をつかって作られた「青竹細工」の、持ち手つきのかごです。

青竹の表皮をうすく削る「磨き-みがき-」の手法をつかって仕上げられています。

竹の表面をそのままにするよりも、こちらのようにうすく削いだ方がかご全体の色味がそろい、見た目にも美しくなります。

また、経年変化による色の移り変わりも、皮つきのものよりさらに深く変化していきます。

こちらは、青竹と、縁や持ち手にツヅラフジをつかった買い物かごです。

すこし幅広の縦ひごに横ひごを交互に編んでいく「ござ目編み」で仕上げられています。

この編み目から、大変丁寧な材料づくりをされていることがわかります。磨き方も見事です。ひごの面取りもきちんとされており、手触りもなめらかです。

かごの下のところは底面とおなじく、細めのひごで編まれています。

縁は巻縁-まきぶち-仕上げといい、若くて柔らかい竹を巻きつけています。

かごの内側からみた縁のところです。

かごの両サイド、角度の急なカーブのところもすき間なく美しく巻かれています。

取っ手とかごを繋ぐところには竹釘-たけくぎ-が打たれ、ツヅラフジの蔓で留められています。かごのアクセントにもなっています。

内側のところです。このようにすっきりしています。

持ち手には、うすい幅広の竹が3本用いられ、両サイドの底まで深く差さった仕様です。きれいに面取りされており、手当たりはなめらかです。

持ち手の頂点にはツツラフジがつかわれ、3本の竹ひごがきっちりと留められています。竹ひごとツヅラフジのあいだに固定のための接着剤が少量つかわれています。

かごの底は、(菊の花のように見えることから)菊底-きくぞこ-編みと呼ばれる手法で作られています。菊底編みは丸いかたちの底になることが多いのですが、こちらはめずしく細長い楕円型をしています。

また、よく見られる菊底編みよりもひごの本数が多く、あまりすき間のない、かごとして丈夫なつくりになっています。

楕円タイプは丸型よりも体に沿うので持ちやすく、買い物したものもより収納しやすいのが嬉しいところです。

買い物かごとしても、お出かけ用の手提げとしても。

大容量というほどではなく、日々のちょっとした買い足し程度のお買い物にちょうど良いサイズかと思います。

つかわないときには、部屋の中で収納かごとしたり、

花入れかごとするのもおすすめです。

こちらには白山吹、クレマチス、セリバミエンソウを生けています。

青竹細工というと、凛として力強いイメージもありますが、

こちらの職人さんが作るものは、お人柄が出ているのか、

丁寧で、どこか優しい雰囲気の漂うかごというという気がします。

青竹の色の移り変わりとともに、ながくお楽しみください。