鹿児島県/蓬莱竹&山桜 日置箕(ひおきみ)

こちらは鹿児島県の日置市の集落で作られていた通称「日置の箕(ひおきのみ)」とも呼ばれる箕です。

全国津々浦々、箕という道具は使われていました。

中日本から東のエリアにおいては、竹や笹と他の材を組み合わせて箕の全体を編むことが多いですが、

西日本になると、ほとんど竹のみで編み上げる形が増えます。

しかし、こちらの日置の箕に関しては別です。

蓬莱竹(ほうらいちく)という沖縄の竹細工でも使われる、

真竹よりは細く、笹よりは太い竹を横方向に使い、縦方向には山桜の皮を使用しています。

このような組み合わせは宮城県大和町の宮床(みやとこ)集落で作られる宮床箕と似ています。

その他、山枇杷(やまびわ)、藤(ふじ)、ツヅラフジなど、

他の産地にはない鹿児島の薩摩半島ならではの材の組み合わせで作られています。

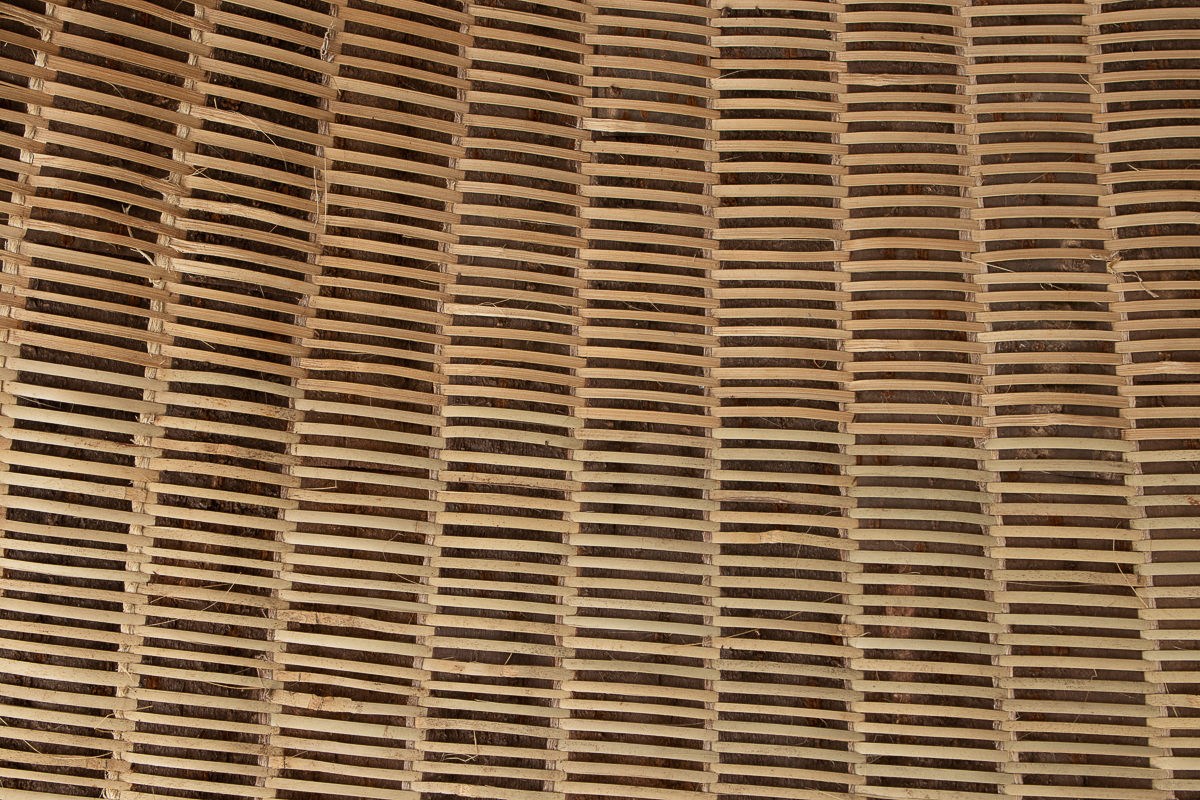

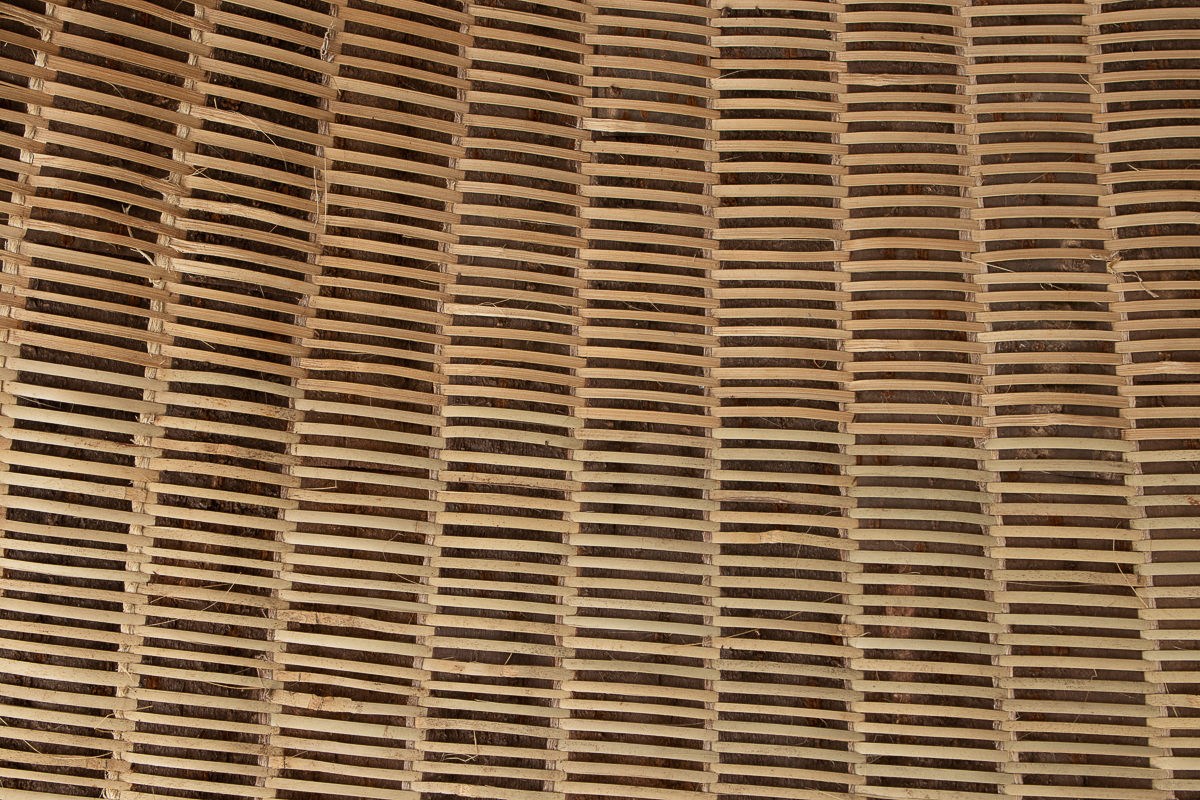

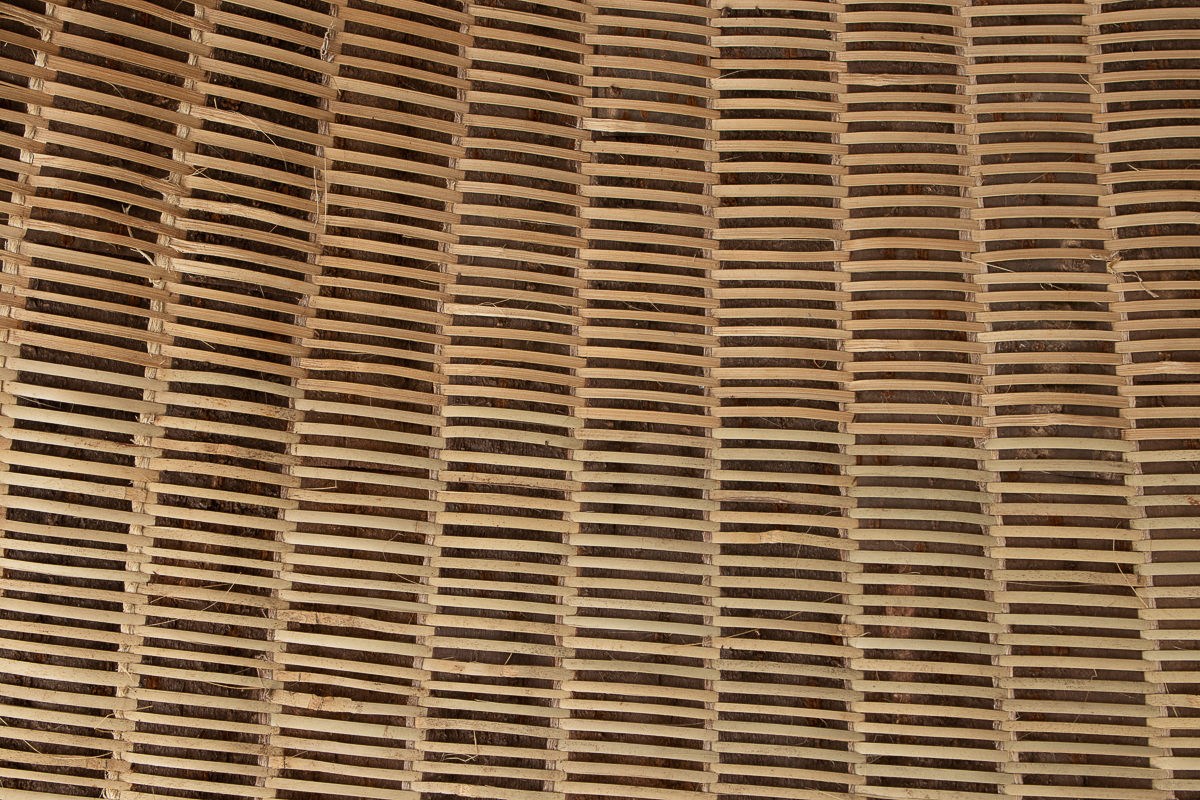

全体は蓬莱竹を細く裂き、山桜の皮と編み合わせています。

すき間ができないよう桜皮の脇には、藤(ふじ)の繊維を挟んですき間を埋めています。

また、写真の真ん中あたりで、竹の色が若干変わっています。

上半分は摩擦のある竹の肉が来るようにして、下半分はつるつるの表皮にしています。

箕を持った時に、摩擦を利用して穀物を手前に留めたり、流し込む時には滑らかにいくようになど、その産地の使い方から編み方が変わってきます。

内側の角です。竹だけで編み合わせつつ、ツヅラフジでも留めています。

同じ角の外側からみたところです。

縁には2本の山枇杷(やまびわ)の枝を使っています。細いですが、形をきっちりと決めてくれる硬さも持ち合わせています。

その縁にあてた山枇杷の枝と編み目をぐるぐるとツヅラフジの蔓で縛って留めています。

横を編んでいる蓬莱竹のひごの余った部分は縁に折り込まれて、同様にツヅラフジで縛られています。

箕の先端まで、その縁の仕上げが続きます。

先端は直線です。縦の桜の皮を裏側に折り返しています。

裏面も細いひごでありながら、力強い編み模様が見られます。また、桜の皮を支える太めの竹ひごが入っている様子もわかります。

この箕には「迫力」という言葉がぴったりです。

4cmほども幅のある山桜の皮が何列にも連なっているのは壮観です。

しかしながら、かつて一大産地であったこの日置市の箕作り職人もほとんどいらっしゃらない現状です。

とても貴重なものになってしまいましたが、こちらの箕はまさに箕で生計を立てられていた方のもので、作りもがっちりとしています。

穀物の選別や運搬にぜひご活用下さい。

もちろん、ディスプレイやインテリアとしても、他のエリアとは違った他にはない力強さを持つ「南方の箕」という魅力があります。

日々、手にとってお使いいただいたり、目に見えるところに飾っていただけたら、幸いです。

こちらは鹿児島県の日置市の集落で作られていた通称「日置の箕(ひおきのみ)」とも呼ばれる箕です。

全国津々浦々、箕という道具は使われていました。

中日本から東のエリアにおいては、竹や笹と他の材を組み合わせて箕の全体を編むことが多いですが、

西日本になると、ほとんど竹のみで編み上げる形が増えます。

しかし、こちらの日置の箕に関しては別です。

蓬莱竹(ほうらいちく)という沖縄の竹細工でも使われる、

真竹よりは細く、笹よりは太い竹を横方向に使い、縦方向には山桜の皮を使用しています。

このような組み合わせは宮城県大和町の宮床(みやとこ)集落で作られる宮床箕と似ています。

その他、山枇杷(やまびわ)、藤(ふじ)、ツヅラフジなど、

他の産地にはない鹿児島の薩摩半島ならではの材の組み合わせで作られています。

全体は蓬莱竹を細く裂き、山桜の皮と編み合わせています。

すき間ができないよう桜皮の脇には、藤(ふじ)の繊維を挟んですき間を埋めています。

また、写真の真ん中あたりで、竹の色が若干変わっています。

上半分は摩擦のある竹の肉が来るようにして、下半分はつるつるの表皮にしています。

箕を持った時に、摩擦を利用して穀物を手前に留めたり、流し込む時には滑らかにいくようになど、その産地の使い方から編み方が変わってきます。

内側の角です。竹だけで編み合わせつつ、ツヅラフジでも留めています。

同じ角の外側からみたところです。

縁には2本の山枇杷(やまびわ)の枝を使っています。細いですが、形をきっちりと決めてくれる硬さも持ち合わせています。

その縁にあてた山枇杷の枝と編み目をぐるぐるとツヅラフジの蔓で縛って留めています。

横を編んでいる蓬莱竹のひごの余った部分は縁に折り込まれて、同様にツヅラフジで縛られています。

箕の先端まで、その縁の仕上げが続きます。

先端は直線です。縦の桜の皮を裏側に折り返しています。

裏面も細いひごでありながら、力強い編み模様が見られます。また、桜の皮を支える太めの竹ひごが入っている様子もわかります。

この箕には「迫力」という言葉がぴったりです。

4cmほども幅のある山桜の皮が何列にも連なっているのは壮観です。

しかしながら、かつて一大産地であったこの日置市の箕作り職人もほとんどいらっしゃらない現状です。

とても貴重なものになってしまいましたが、こちらの箕はまさに箕で生計を立てられていた方のもので、作りもがっちりとしています。

穀物の選別や運搬にぜひご活用下さい。

もちろん、ディスプレイやインテリアとしても、他のエリアとは違った他にはない力強さを持つ「南方の箕」という魅力があります。

日々、手にとってお使いいただいたり、目に見えるところに飾っていただけたら、幸いです。

こちらは鹿児島県の日置市の集落で作られていた通称「日置の箕(ひおきのみ)」とも呼ばれる箕です。

全国津々浦々、箕という道具は使われていました。

中日本から東のエリアにおいては、竹や笹と他の材を組み合わせて箕の全体を編むことが多いですが、

西日本になると、ほとんど竹のみで編み上げる形が増えます。

しかし、こちらの日置の箕に関しては別です。

蓬莱竹(ほうらいちく)という沖縄の竹細工でも使われる、

真竹よりは細く、笹よりは太い竹を横方向に使い、縦方向には山桜の皮を使用しています。

このような組み合わせは宮城県大和町の宮床(みやとこ)集落で作られる宮床箕と似ています。

その他、山枇杷(やまびわ)、藤(ふじ)、ツヅラフジなど、

他の産地にはない鹿児島の薩摩半島ならではの材の組み合わせで作られています。

全体は蓬莱竹を細く裂き、山桜の皮と編み合わせています。

すき間ができないよう桜皮の脇には、藤(ふじ)の繊維を挟んですき間を埋めています。

また、写真の真ん中あたりで、竹の色が若干変わっています。

上半分は摩擦のある竹の肉が来るようにして、下半分はつるつるの表皮にしています。

箕を持った時に、摩擦を利用して穀物を手前に留めたり、流し込む時には滑らかにいくようになど、その産地の使い方から編み方が変わってきます。

内側の角です。竹だけで編み合わせつつ、ツヅラフジでも留めています。

同じ角の外側からみたところです。

縁には2本の山枇杷(やまびわ)の枝を使っています。細いですが、形をきっちりと決めてくれる硬さも持ち合わせています。

その縁にあてた山枇杷の枝と編み目をぐるぐるとツヅラフジの蔓で縛って留めています。

横を編んでいる蓬莱竹のひごの余った部分は縁に折り込まれて、同様にツヅラフジで縛られています。

箕の先端まで、その縁の仕上げが続きます。

先端は直線です。縦の桜の皮を裏側に折り返しています。

裏面も細いひごでありながら、力強い編み模様が見られます。また、桜の皮を支える太めの竹ひごが入っている様子もわかります。

この箕には「迫力」という言葉がぴったりです。

4cmほども幅のある山桜の皮が何列にも連なっているのは壮観です。

しかしながら、かつて一大産地であったこの日置市の箕作り職人もほとんどいらっしゃらない現状です。

とても貴重なものになってしまいましたが、こちらの箕はまさに箕で生計を立てられていた方のもので、作りもがっちりとしています。

穀物の選別や運搬にぜひご活用下さい。

もちろん、ディスプレイやインテリアとしても、他のエリアとは違った他にはない力強さを持つ「南方の箕」という魅力があります。

日々、手にとってお使いいただいたり、目に見えるところに飾っていただけたら、幸いです。