520202-1 愛媛県/真竹(白竹) 丸椀かご 菱目

かつて“伊予の国”と言われた四国・愛媛。

いまも南予、中予、東予と大きく3地区にわけて捉えられており、

竹細工では、おもに南予エリアに位置する大洲市周辺の竹をつかって営まれています。

道後温泉のある松山市周辺-中予エリア-においては

お風呂道具をいれる「湯かご」が有名ですが、

むかしからあった、伊予竹細工や伊予竹工芸は、

昨今ではなかなか見られなくなっています。

かわりに、新しい世代の風も吹いています。

大分県別府市にある県立竹工芸訓練センターで竹細工を学び、

地元である愛媛にもどり、愛媛や四国の竹細工をふたたび盛りあげようと

活動されている方がいらっしゃいます。

たかく、つよい志を持ったこちらの作り手によるかごの数々。

いずれもがっちりとして頼りがいのある仕上がりです。

こちらは白竹でつくられた、丸型の椀かごです。

白竹とは、伐ったときには青い色をした真竹を、煮たり天日干ししたりすることで、油分や水分をぬいて色をさらしたものです。こうすることで色味がととのい、虫の被害がへって材料の竹がかたく締まります。

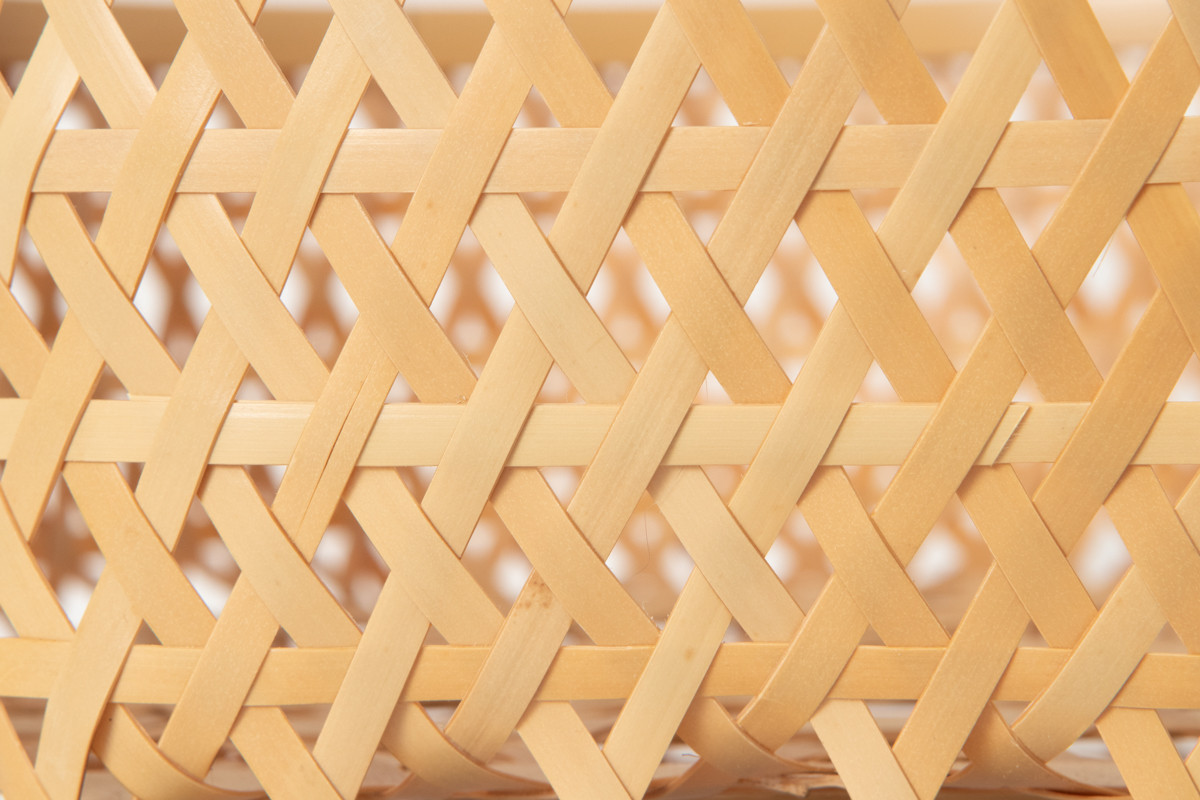

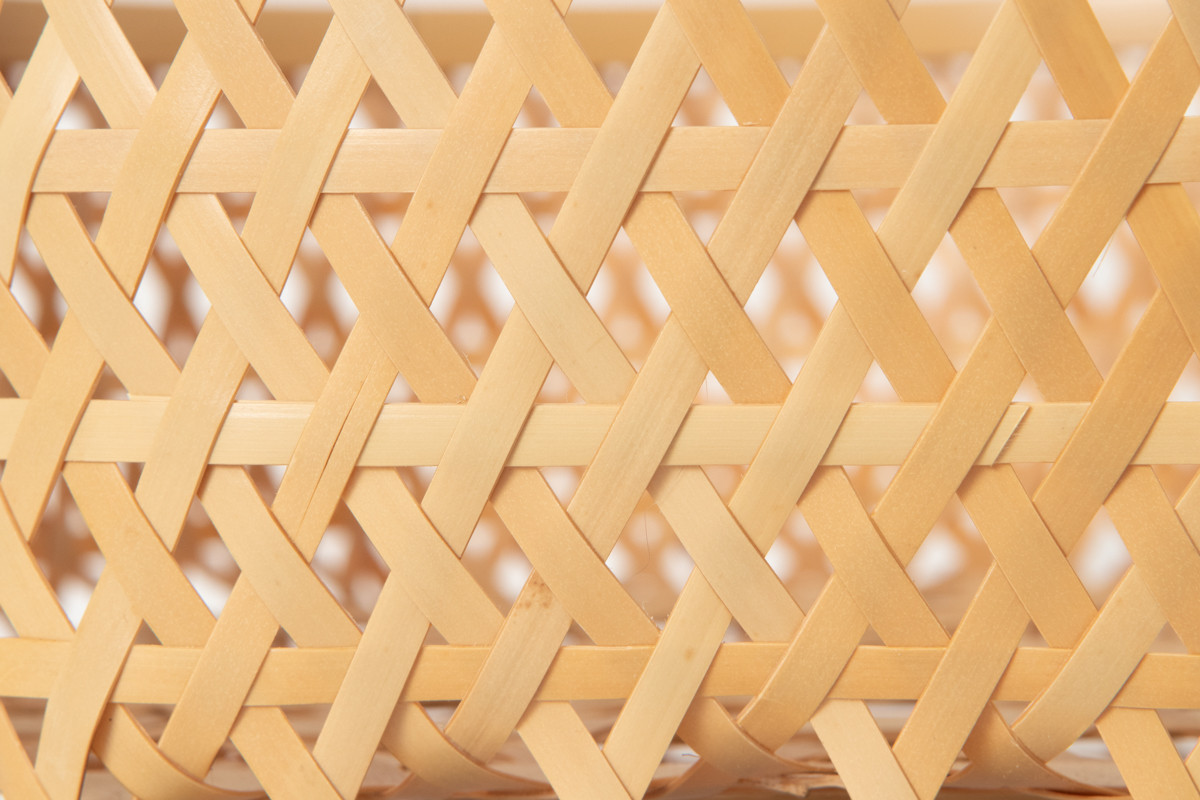

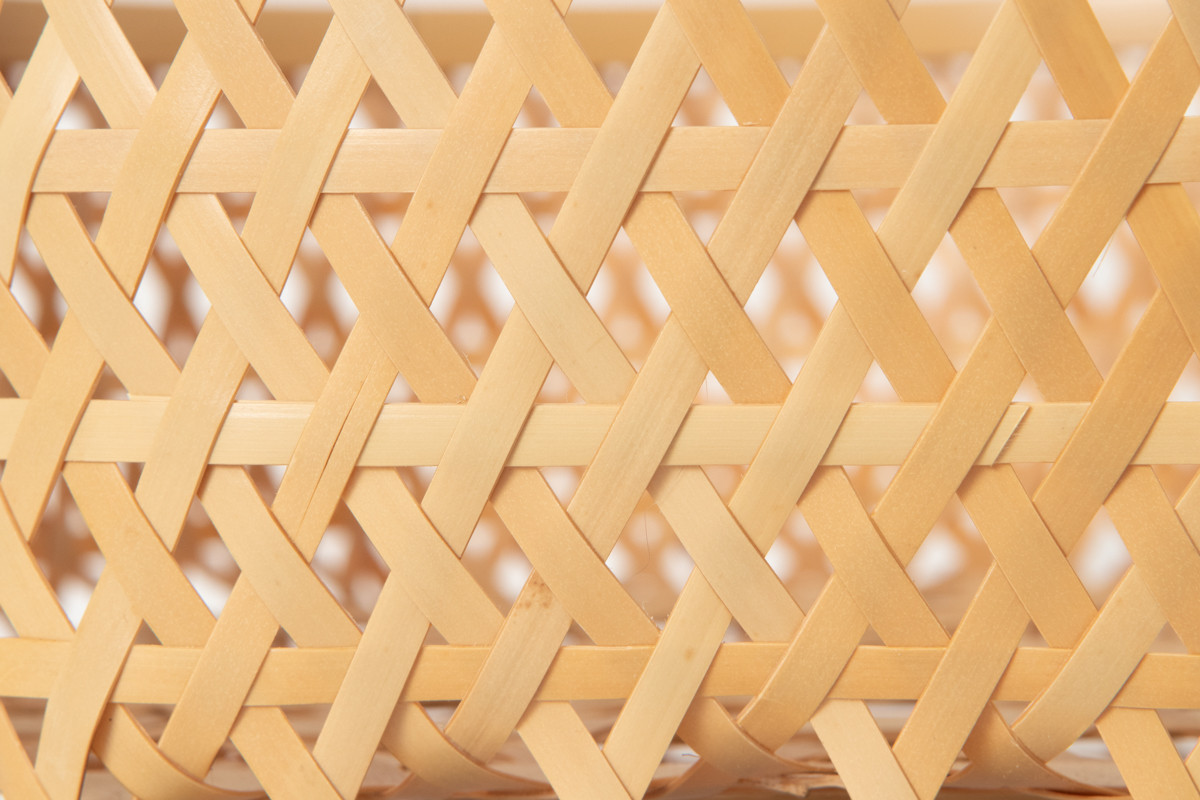

かごの編み目は、「菱形」のかたちをしています。

六角形をかたどる「六つ目編み」をベースとして、その編み目に2本のひごをX状に差して加え、菱型が作られています。

艶やかな白竹がたのしめます。

かごの縁には白竹がぐるっと回り、そこに籐-とう-が一定の間隔で巻いて留められています。

手で触れても引っかかるようなことはなく、とても滑らかな縁作りです。

かごの底、裏面です。六つ目編みに間隔をあけて幅のひろいひごを差していく「筏底(いかだぞこ)」仕上げとなっています。

かごの底面には、こちらのように高台がついており、底の通気性が良くなっています。

かごが底上げされているので、水洗いして水気をきったあとのしめった食器をさらに乾かしたり、野菜やフルーツの保管をしたりするのにも。

かごの側面はほどよく高さがあるため、器や食材をしっかりと受け止めてくれます。

大きさのイメージです。

果物の盛りかごとしても。

ご飯茶碗、汁椀、小皿を2セット入れたところです。

たよりがいのある収納用の、丸椀かご。

爽やかな白竹と端正な菱目で、

そこにあるだけで気持ちよく心なごむようにおもいます。

日々、目や手のとどくところでおたのしみください。

かつて“伊予の国”と言われた四国・愛媛。

いまも南予、中予、東予と大きく3地区にわけて捉えられており、

竹細工では、おもに南予エリアに位置する大洲市周辺の竹をつかって営まれています。

道後温泉のある松山市周辺-中予エリア-においては

お風呂道具をいれる「湯かご」が有名ですが、

むかしからあった、伊予竹細工や伊予竹工芸は、

昨今ではなかなか見られなくなっています。

かわりに、新しい世代の風も吹いています。

大分県別府市にある県立竹工芸訓練センターで竹細工を学び、

地元である愛媛にもどり、愛媛や四国の竹細工をふたたび盛りあげようと

活動されている方がいらっしゃいます。

たかく、つよい志を持ったこちらの作り手によるかごの数々。

いずれもがっちりとして頼りがいのある仕上がりです。

たよりがいのある収納用の、丸椀かご。

爽やかな白竹と端正な菱目で、

そこにあるだけで気持ちよく心なごむようにおもいます。

日々、目や手のとどくところでおたのしみください。

かつて“伊予の国”と言われた四国・愛媛。

いまも南予、中予、東予と大きく3地区にわけて捉えられており、

竹細工では、おもに南予エリアに位置する大洲市周辺の竹をつかって営まれています。

道後温泉のある松山市周辺-中予エリア-においては

お風呂道具をいれる「湯かご」が有名ですが、

むかしからあった、伊予竹細工や伊予竹工芸は、

昨今ではなかなか見られなくなっています。

かわりに、新しい世代の風も吹いています。

大分県別府市にある県立竹工芸訓練センターで竹細工を学び、

地元である愛媛にもどり、愛媛や四国の竹細工をふたたび盛りあげようと

活動されている方がいらっしゃいます。

たかく、つよい志を持ったこちらの作り手によるかごの数々。

いずれもがっちりとして頼りがいのある仕上がりです。

こちらは白竹でつくられた、丸型の椀かごです。

白竹とは、伐ったときには青い色をした真竹を、煮たり天日干ししたりすることで、油分や水分をぬいて色をさらしたものです。こうすることで色味がととのい、虫の被害がへって材料の竹がかたく締まります。

かごの編み目は、「菱形」のかたちをしています。

六角形をかたどる「六つ目編み」をベースとして、その編み目に2本のひごをX状に差して加え、菱型が作られています。

艶やかな白竹がたのしめます。

かごの縁には白竹がぐるっと回り、そこに籐-とう-が一定の間隔で巻いて留められています。

手で触れても引っかかるようなことはなく、とても滑らかな縁作りです。

かごの底、裏面です。六つ目編みに間隔をあけて幅のひろいひごを差していく「筏底(いかだぞこ)」仕上げとなっています。

かごの底面には、こちらのように高台がついており、底の通気性が良くなっています。

かごが底上げされているので、水洗いして水気をきったあとのしめった食器をさらに乾かしたり、野菜やフルーツの保管をしたりするのにも。

かごの側面はほどよく高さがあるため、器や食材をしっかりと受け止めてくれます。

大きさのイメージです。

果物の盛りかごとしても。

ご飯茶碗、汁椀、小皿を2セット入れたところです。

たよりがいのある収納用の、丸椀かご。

爽やかな白竹と端正な菱目で、

そこにあるだけで気持ちよく心なごむようにおもいます。

日々、目や手のとどくところでおたのしみください。