110501 愛媛県/女竹 米とぎざる 小・中(九縦・十縦) 2サイズ

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された米とぎざるです。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年間、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

他の土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、他の地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、

- 米とぎざる 小 (九縦/ここのたて)

- 米とぎざる 中 (十縦/とたて) の

2サイズをご紹介します。

九縦や十縦というのは、宮城での米とぎざるのサイズ名称を表しています。

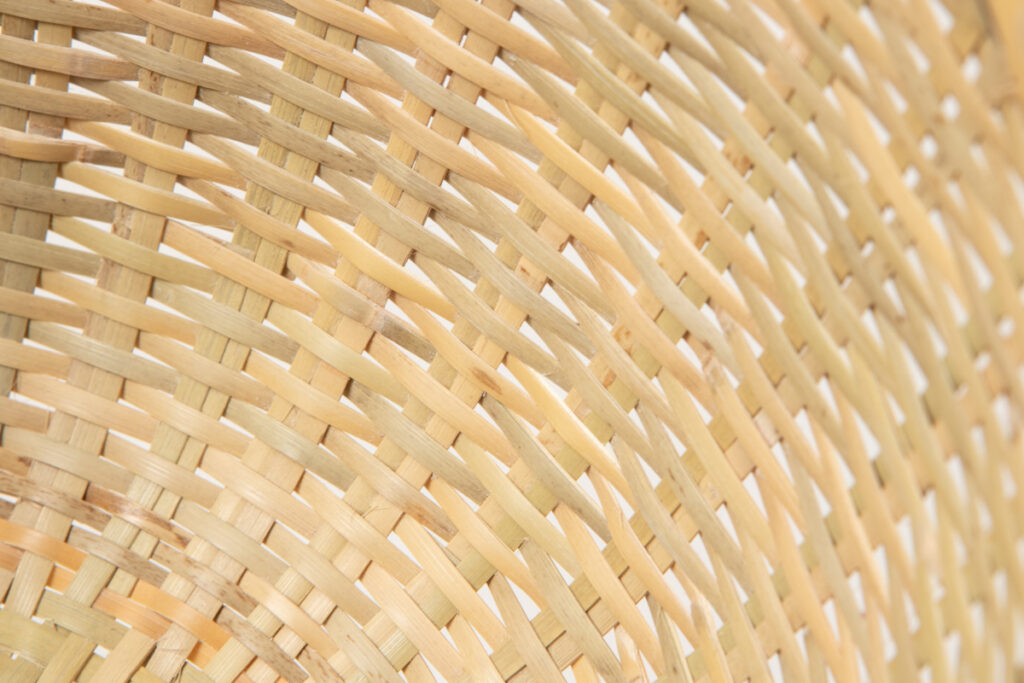

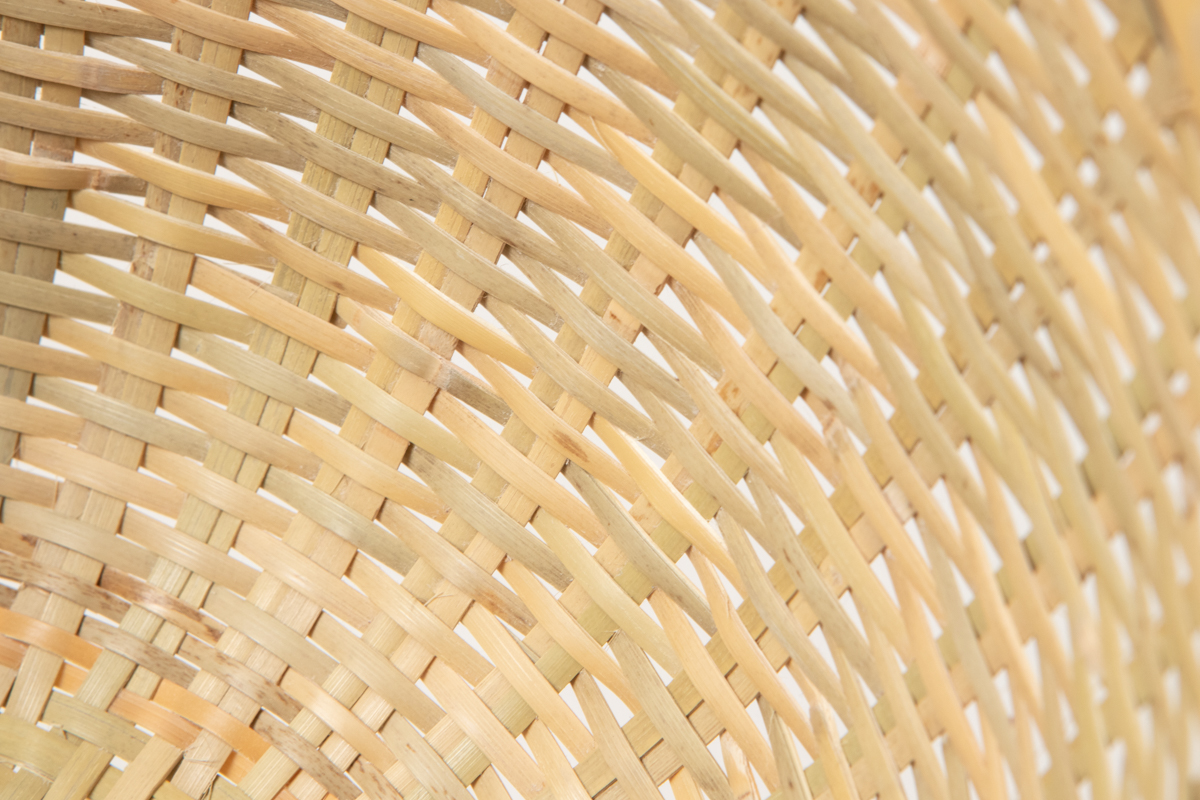

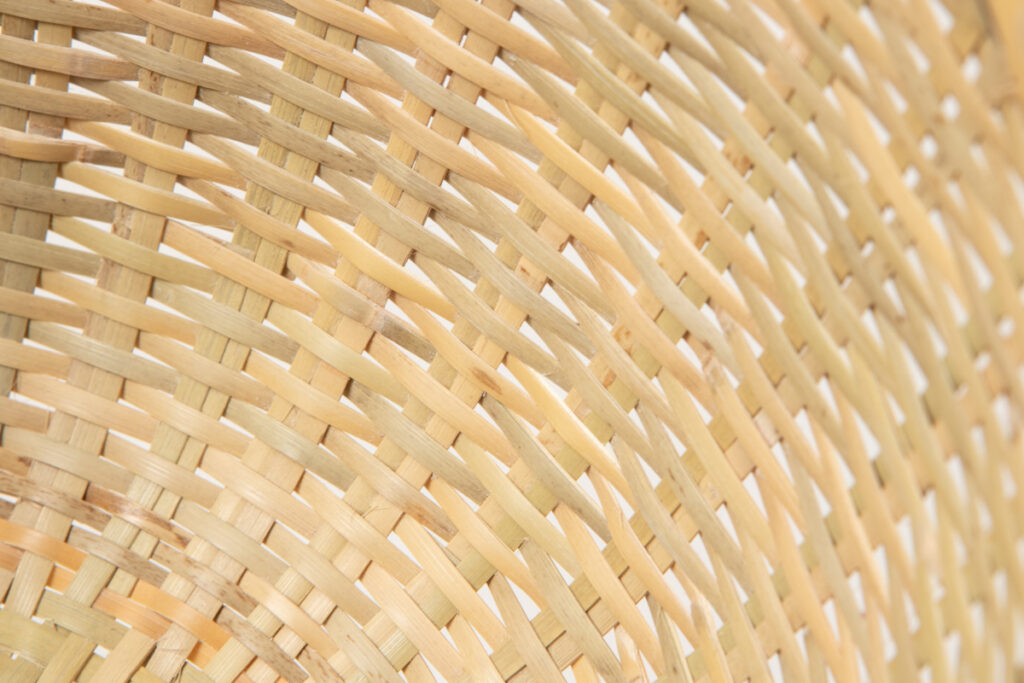

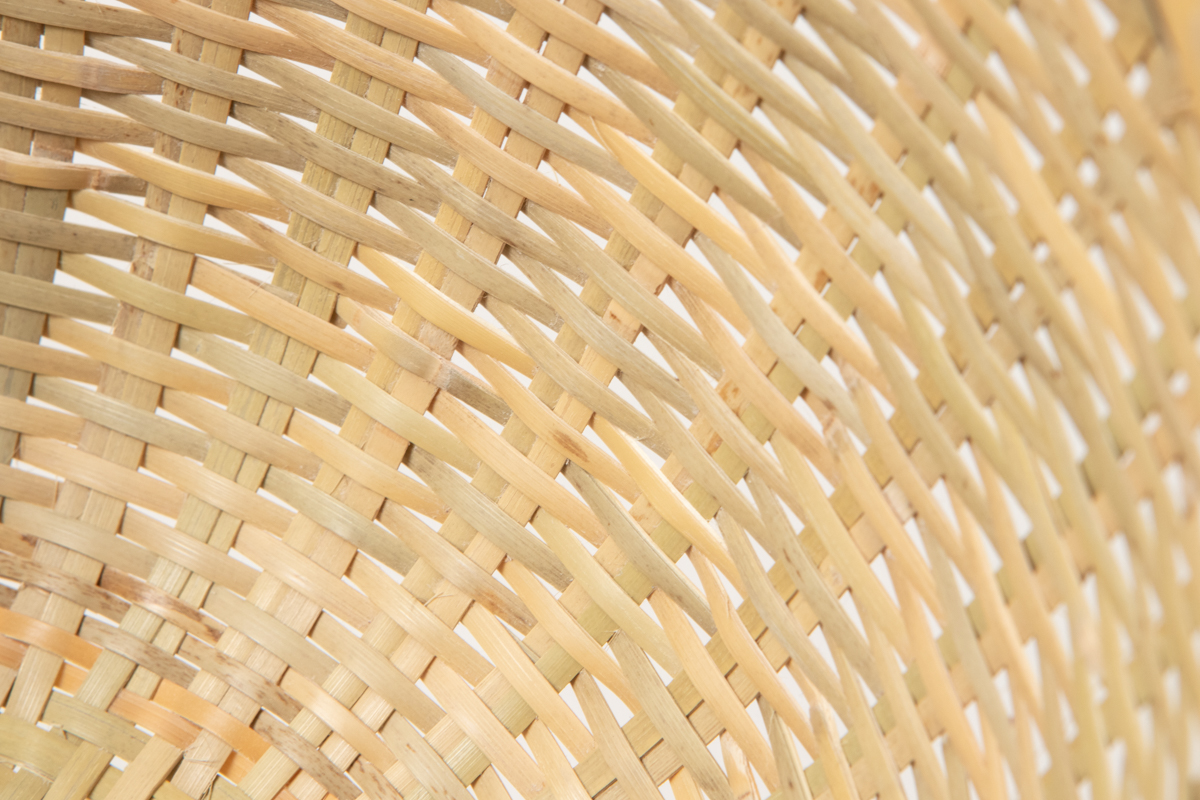

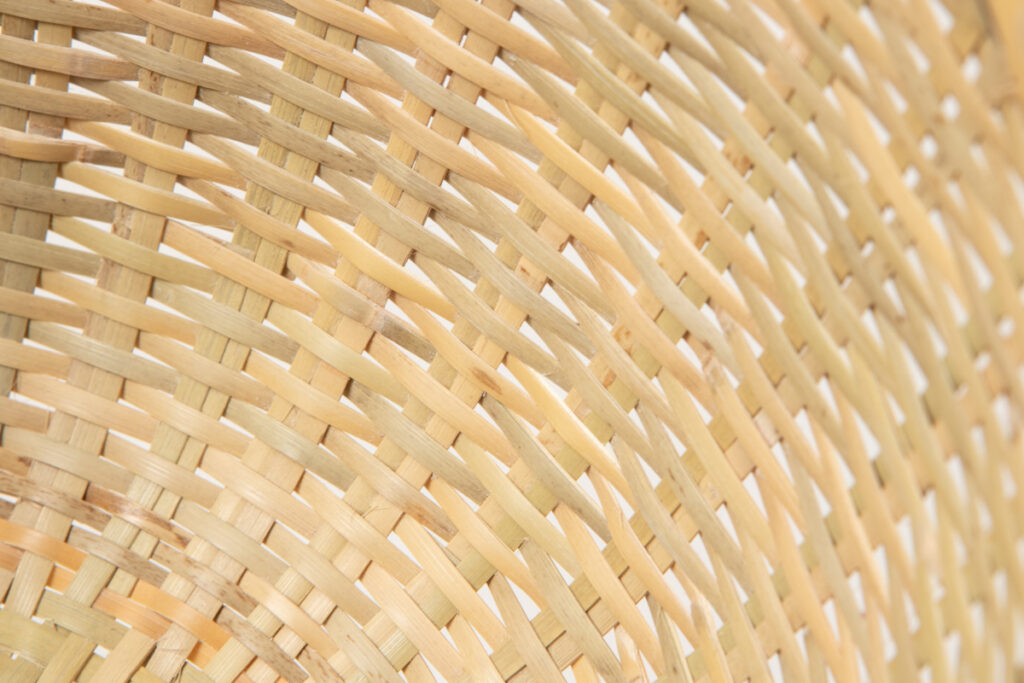

底面のあじろ編みを、2本1組で編んでいきますが、その組数がざるの大きさ(名称)となります。こちらの写真ですと、2本のペアを10組使って底を編み、側面を「立ち上げて」いくため、こちらのざるは「十縦(十立て/とたて)」と呼ばれます。

篠竹を縦に割っていき、薄く剥いでから、竹の皮面を使って編んでいきます。底面から作り始め、側面を立ち上げ、縦骨に横ひごを回しながら規則的に編み上げます。

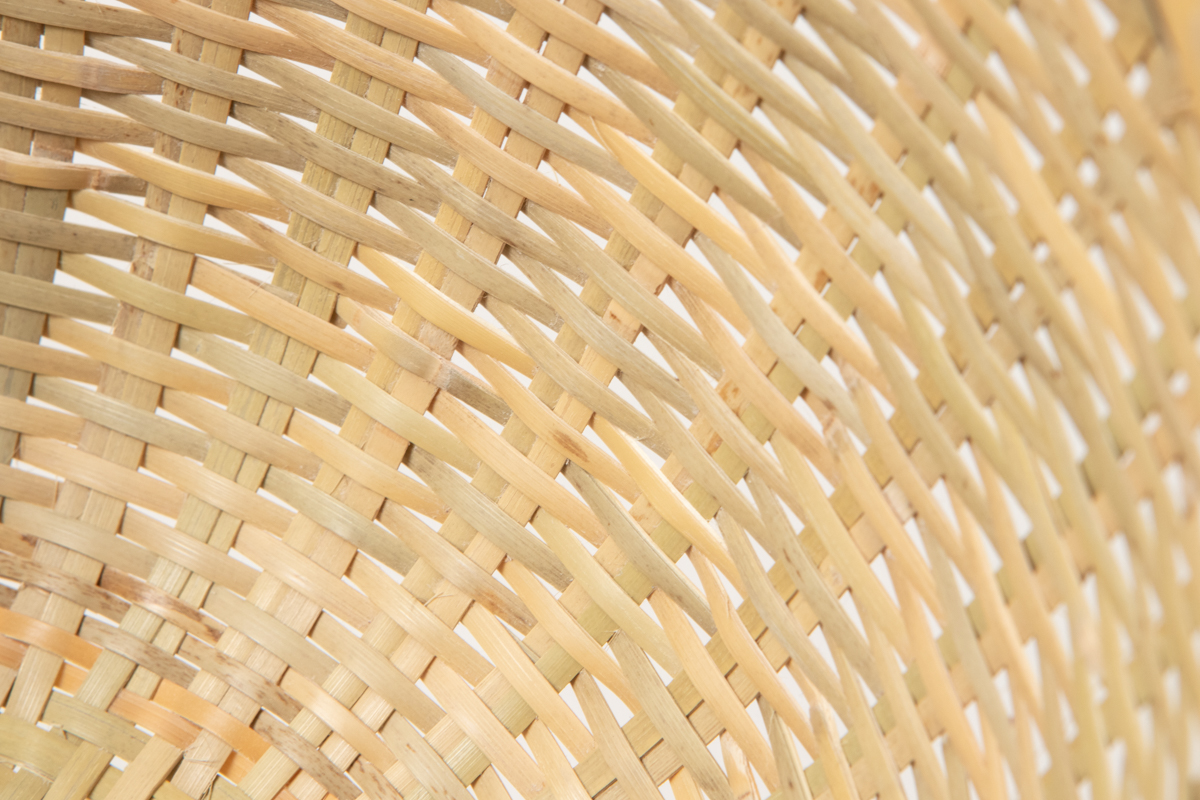

竹皮のツルツルした面を表にして編まれています。水をはじき、竹のささくれで手や食材を傷つけにくい仕様です。研ぐときに手が触れても全く痛くありません。

水切れは抜群ですが、ぴちっと詰まった編み目で、お米をもらしません。

ざるの外側です。こちらも手当たりが柔らかくなるようにひごの処理がなされています。

細かく、丁寧な編みが続いています。

縁部分です。芯材には真竹を使用し、その上から女竹をクルクルと巻いて仕上げています。

きつくしっかりと巻かれた、丈夫な縁作りです。

ざるの裏面です。カチッとした丈夫な仕上がりです。

時折、ひごの折れやひび割れが見られますが、ご使用には問題ございません。また、個体差があり、ざるのゆがみが見られることもありますが、自然素材を使った手作り品のため、ご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

それでは、サイズごとにご紹介します。

こちらは「小」サイズ、「九縦」です。

三合分のお米を研ぐことができます。

こちらは「中」サイズ、「十縦」です。

五合分のお米を研ぐことができます。

上の写真は左が「小」サイズ、右が「大」サイズです。

それぞれ三合分、五合分のお米を入れたところですが、

少し余裕がありますので、実際にはもう一合分ぐらい加えて研ぐこともできます。

ただし、多めに入れるとざるの底に負担がかかり消耗を早めるため、

なるべく余裕を持ってお使いになるのがいいかと思います。

米とぎの用途のほかに、野菜を洗ったり、

茹でた麺を上げるざるとしてもおすすめです。

お使いのあとは、たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすぎ、

しっかりと乾かしてからまたご使用ください。

ざるのお取り扱いやお手入れに関して、

詳細は下記の「**ざるを長くお使いいただくために**」をご参照ください。

シンプルだけれど、他には取ってかえがたいざるです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

**ざるを長くお使いいただくために**

「長く」というのがどのぐらいかは、お使いになる方や環境によってさまざまですが、

水回りで使うざるは消耗が比較的早いため、いくら大切に扱っていても、

日々お使いになっている場合は「3〜5年」持てばいい方であると思います。

扱い方によっては、もっと早くに壊れてしまった、

カビてダメにしてしまったということもありますので、

長く楽しむために、以下、ご参考にしていただければ幸いです。

- お米が入っていたり、お米が水を含んで重さが増したりしている状態で

「ざるの縁部分のみ」をつかんで持ち上げることを繰り返すと

ざるの消耗を早め、のちに破損する原因となりますので、お気をつけください。

持つときには、必ず「ざる全体」か「ざるのおしり」を支えるようにして

できるだけ優しくお取り扱いください。

- また、ざるからお米を出すときやざるを洗った後に、

縁をシンクや炊飯釜などの固い部分にコンコン当てて

お米を出したり水を切ったりすると、たとえ軽く当てていたとしても

それが積み重なることでざるを消耗させ、のちに縁が破損する原因となります。

両手で全体を持ち、振って水を切るか、

おしりの部分を軽くたたいてお米を出してください。

- 水切れは良いですが、それでもご使用後には

竹が水分を含んで湿っている状態になります。

まだ完全に乾ききらないうちに再び使うことを繰り返すと、

黒ずみやカビを呼ぶ原因となりますので、お控えください。

理想としては、使用するのは1日に1回で、

翌日、またしっかり乾いてから使うというリズムが望ましいです。

違う種類のざるをもう一つ用意して、

朝晩や1日おきに交互にお使いになるという方もいらっしゃるようです。

長くなりましたが、慣れてしまえば、扱いやすく使い勝手のよいざるです。

ぜひ、気軽に取り入れていただけたらと思います。

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された米とぎざるです。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年間、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

他の土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、他の地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、

- 米とぎざる 小 (九縦/ここのたて)

- 米とぎざる 中 (十縦/とたて) の

2サイズをご紹介します。

上の写真は左が「小」サイズ、右が「大」サイズです。

それぞれ三合分、五合分のお米を入れたところですが、

少し余裕がありますので、実際にはもう一合分ぐらい加えて研ぐこともできます。

ただし、多めに入れるとざるの底に負担がかかり消耗を早めるため、

なるべく余裕を持ってお使いになるのがいいかと思います。

米とぎの用途のほかに、野菜を洗ったり、

茹でた麺を上げるざるとしてもおすすめです。

お使いのあとは、たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすぎ、

しっかりと乾かしてからまたご使用ください。

ざるのお取り扱いやお手入れに関して、

詳細は下記の「**ざるを長くお使いいただくために**」をご参照ください。

シンプルだけれど、他には取ってかえがたいざるです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

**ざるを長くお使いいただくために**

「長く」というのがどのぐらいかは、お使いになる方や環境によってさまざまですが、

水回りで使うざるは消耗が比較的早いため、いくら大切に扱っていても、

日々お使いになっている場合は「3〜5年」持てばいい方であると思います。

扱い方によっては、もっと早くに壊れてしまった、

カビてダメにしてしまったということもありますので、

長く楽しむために、以下、ご参考にしていただければ幸いです。

- お米が入っていたり、お米が水を含んで重さが増したりしている状態で

「ざるの縁部分のみ」をつかんで持ち上げることを繰り返すと

ざるの消耗を早め、のちに破損する原因となりますので、お気をつけください。

持つときには、必ず「ざる全体」か「ざるのおしり」を支えるようにして

できるだけ優しくお取り扱いください。 - また、ざるからお米を出すときやざるを洗った後に、

縁をシンクや炊飯釜などの固い部分にコンコン当てて

お米を出したり水を切ったりすると、たとえ軽く当てていたとしても

それが積み重なることでざるを消耗させ、のちに縁が破損する原因となります。

両手で全体を持ち、振って水を切るか、

おしりの部分を軽くたたいてお米を出してください。 - 水切れは良いですが、それでもご使用後には

竹が水分を含んで湿っている状態になります。

まだ完全に乾ききらないうちに再び使うことを繰り返すと、

黒ずみやカビを呼ぶ原因となりますので、お控えください。

理想としては、使用するのは1日に1回で、

翌日、またしっかり乾いてから使うというリズムが望ましいです。

違う種類のざるをもう一つ用意して、

朝晩や1日おきに交互にお使いになるという方もいらっしゃるようです。

長くなりましたが、慣れてしまえば、扱いやすく使い勝手のよいざるです。

ぜひ、気軽に取り入れていただけたらと思います。

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された米とぎざるです。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年間、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

他の土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、他の地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、

- 米とぎざる 小 (九縦/ここのたて)

- 米とぎざる 中 (十縦/とたて) の

2サイズをご紹介します。

九縦や十縦というのは、宮城での米とぎざるのサイズ名称を表しています。

底面のあじろ編みを、2本1組で編んでいきますが、その組数がざるの大きさ(名称)となります。こちらの写真ですと、2本のペアを10組使って底を編み、側面を「立ち上げて」いくため、こちらのざるは「十縦(十立て/とたて)」と呼ばれます。

篠竹を縦に割っていき、薄く剥いでから、竹の皮面を使って編んでいきます。底面から作り始め、側面を立ち上げ、縦骨に横ひごを回しながら規則的に編み上げます。

竹皮のツルツルした面を表にして編まれています。水をはじき、竹のささくれで手や食材を傷つけにくい仕様です。研ぐときに手が触れても全く痛くありません。

水切れは抜群ですが、ぴちっと詰まった編み目で、お米をもらしません。

ざるの外側です。こちらも手当たりが柔らかくなるようにひごの処理がなされています。

細かく、丁寧な編みが続いています。

縁部分です。芯材には真竹を使用し、その上から女竹をクルクルと巻いて仕上げています。

きつくしっかりと巻かれた、丈夫な縁作りです。

ざるの裏面です。カチッとした丈夫な仕上がりです。

時折、ひごの折れやひび割れが見られますが、ご使用には問題ございません。また、個体差があり、ざるのゆがみが見られることもありますが、自然素材を使った手作り品のため、ご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

それでは、サイズごとにご紹介します。

こちらは「小」サイズ、「九縦」です。

三合分のお米を研ぐことができます。

こちらは「中」サイズ、「十縦」です。

五合分のお米を研ぐことができます。

上の写真は左が「小」サイズ、右が「大」サイズです。

それぞれ三合分、五合分のお米を入れたところですが、

少し余裕がありますので、実際にはもう一合分ぐらい加えて研ぐこともできます。

ただし、多めに入れるとざるの底に負担がかかり消耗を早めるため、

なるべく余裕を持ってお使いになるのがいいかと思います。

米とぎの用途のほかに、野菜を洗ったり、

茹でた麺を上げるざるとしてもおすすめです。

お使いのあとは、たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすぎ、

しっかりと乾かしてからまたご使用ください。

ざるのお取り扱いやお手入れに関して、

詳細は下記の「**ざるを長くお使いいただくために**」をご参照ください。

シンプルだけれど、他には取ってかえがたいざるです。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

**ざるを長くお使いいただくために**

「長く」というのがどのぐらいかは、お使いになる方や環境によってさまざまですが、

水回りで使うざるは消耗が比較的早いため、いくら大切に扱っていても、

日々お使いになっている場合は「3〜5年」持てばいい方であると思います。

扱い方によっては、もっと早くに壊れてしまった、

カビてダメにしてしまったということもありますので、

長く楽しむために、以下、ご参考にしていただければ幸いです。

- お米が入っていたり、お米が水を含んで重さが増したりしている状態で

「ざるの縁部分のみ」をつかんで持ち上げることを繰り返すと

ざるの消耗を早め、のちに破損する原因となりますので、お気をつけください。

持つときには、必ず「ざる全体」か「ざるのおしり」を支えるようにして

できるだけ優しくお取り扱いください。

- また、ざるからお米を出すときやざるを洗った後に、

縁をシンクや炊飯釜などの固い部分にコンコン当てて

お米を出したり水を切ったりすると、たとえ軽く当てていたとしても

それが積み重なることでざるを消耗させ、のちに縁が破損する原因となります。

両手で全体を持ち、振って水を切るか、

おしりの部分を軽くたたいてお米を出してください。

- 水切れは良いですが、それでもご使用後には

竹が水分を含んで湿っている状態になります。

まだ完全に乾ききらないうちに再び使うことを繰り返すと、

黒ずみやカビを呼ぶ原因となりますので、お控えください。

理想としては、使用するのは1日に1回で、

翌日、またしっかり乾いてから使うというリズムが望ましいです。

違う種類のざるをもう一つ用意して、

朝晩や1日おきに交互にお使いになるという方もいらっしゃるようです。

長くなりましたが、慣れてしまえば、扱いやすく使い勝手のよいざるです。

ぜひ、気軽に取り入れていただけたらと思います。