110502 愛媛県/女竹 浅ざる(果物かご) 小・中 2サイズ

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された

背のひくい、浅いざる、「浅ざる」です。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年にわたり、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

ほかの土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、ほかの地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、浅ざる「小」、「中」の2サイズをご紹介します。

宮城の篠竹細工といえば、「米とぎざる」ですが、こちらはその米とぎざるの高さを低くした作りになっています。

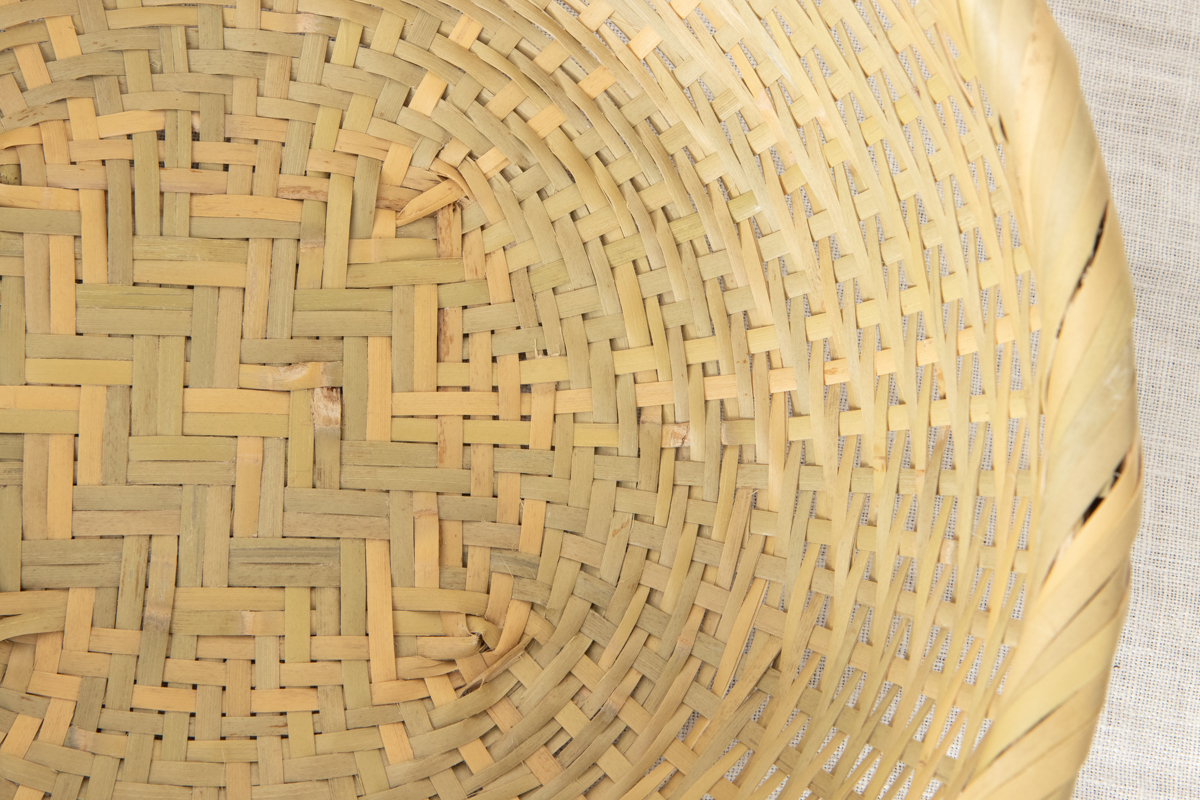

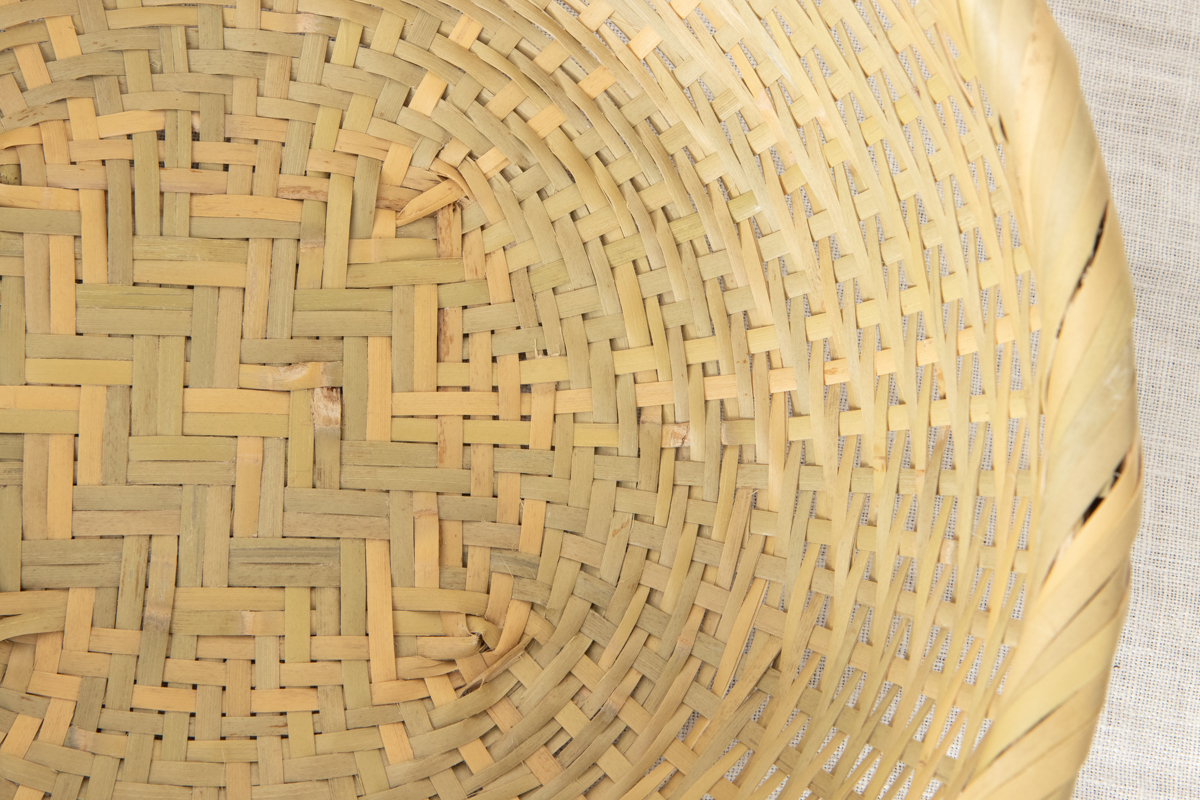

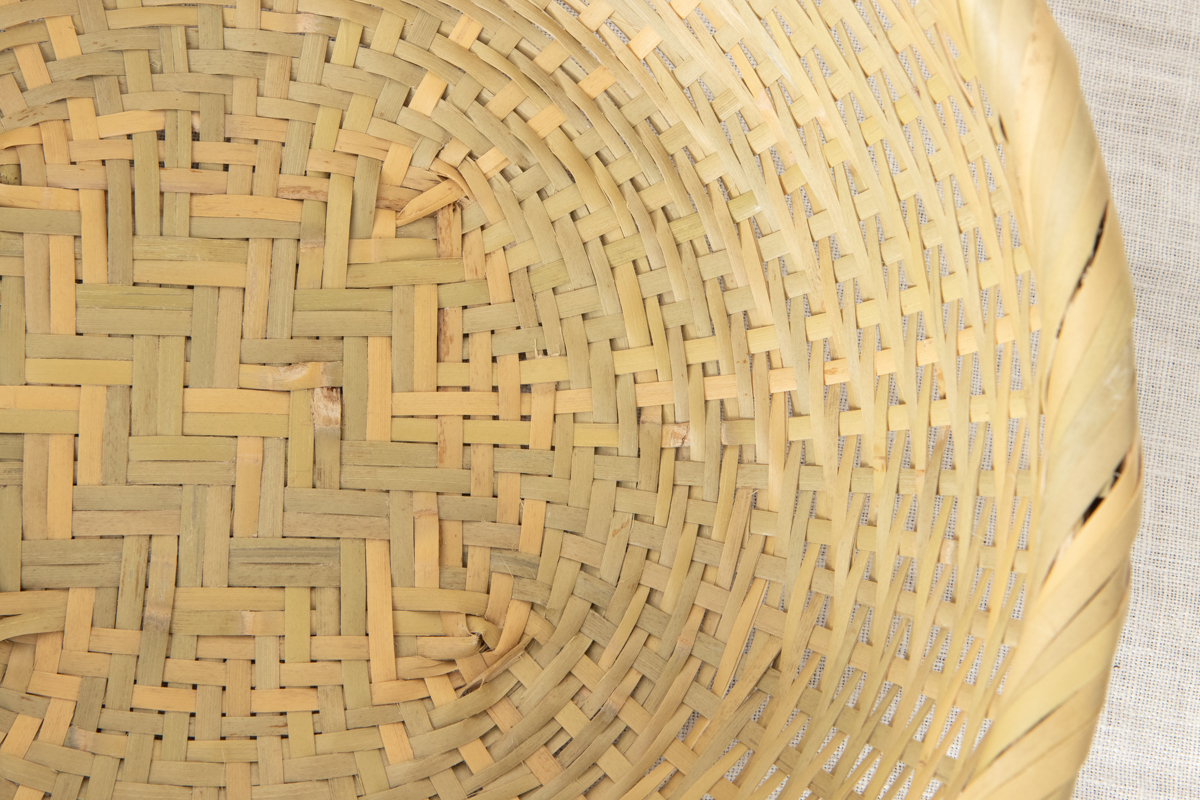

米とぎざると同じように、底は「あじろ編み」でしっかりと編まれています。

底から側面へと細かく、丁寧な編みが続きます。

ざる内側の編み目を見ると、竹皮のツルツルした面を表にして編まれているのがわかります。

水をはじき、竹のささくれで手や食材を傷めない仕様となっています。

ざるの外側の編み目です。こちらは竹皮の裏面がきています。こちらも丁寧に処理され、柔らかい手触りです。

編み目がしっかり詰まっているので、野菜を洗ったあとの水切りや茹でものの湯切りとしてもお使いいただけます。

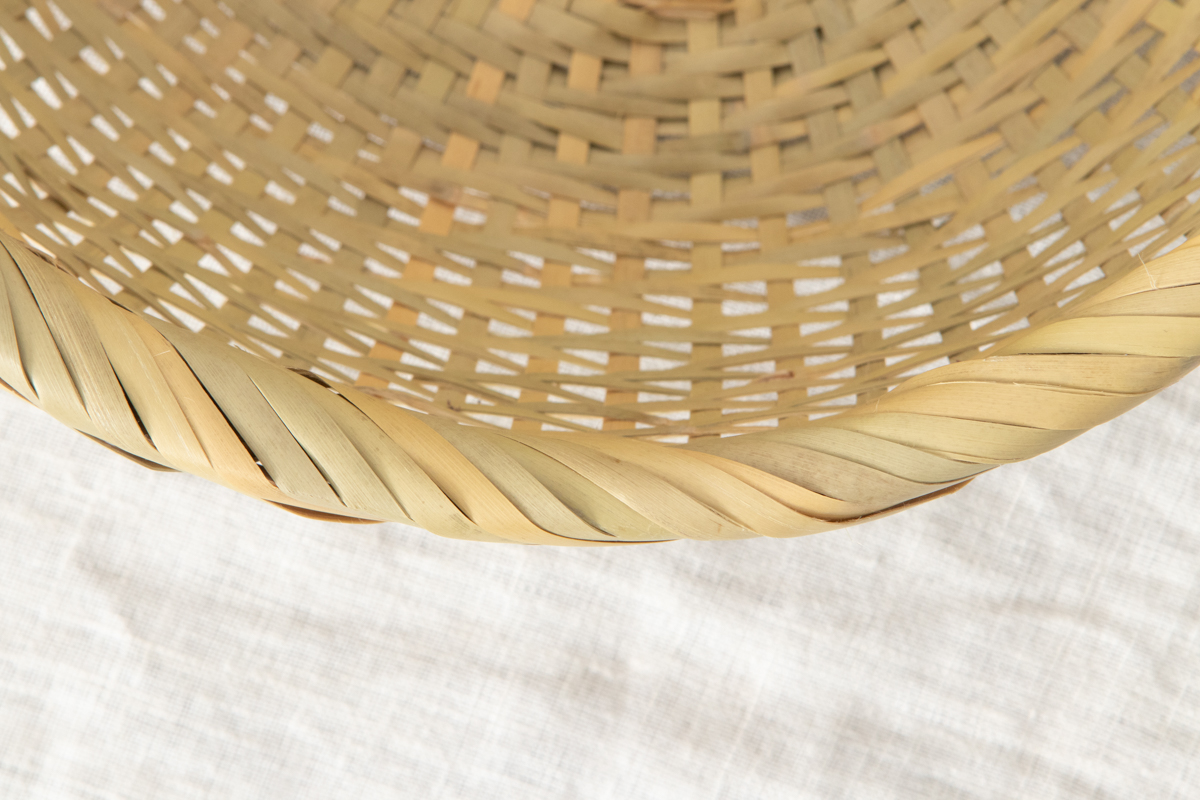

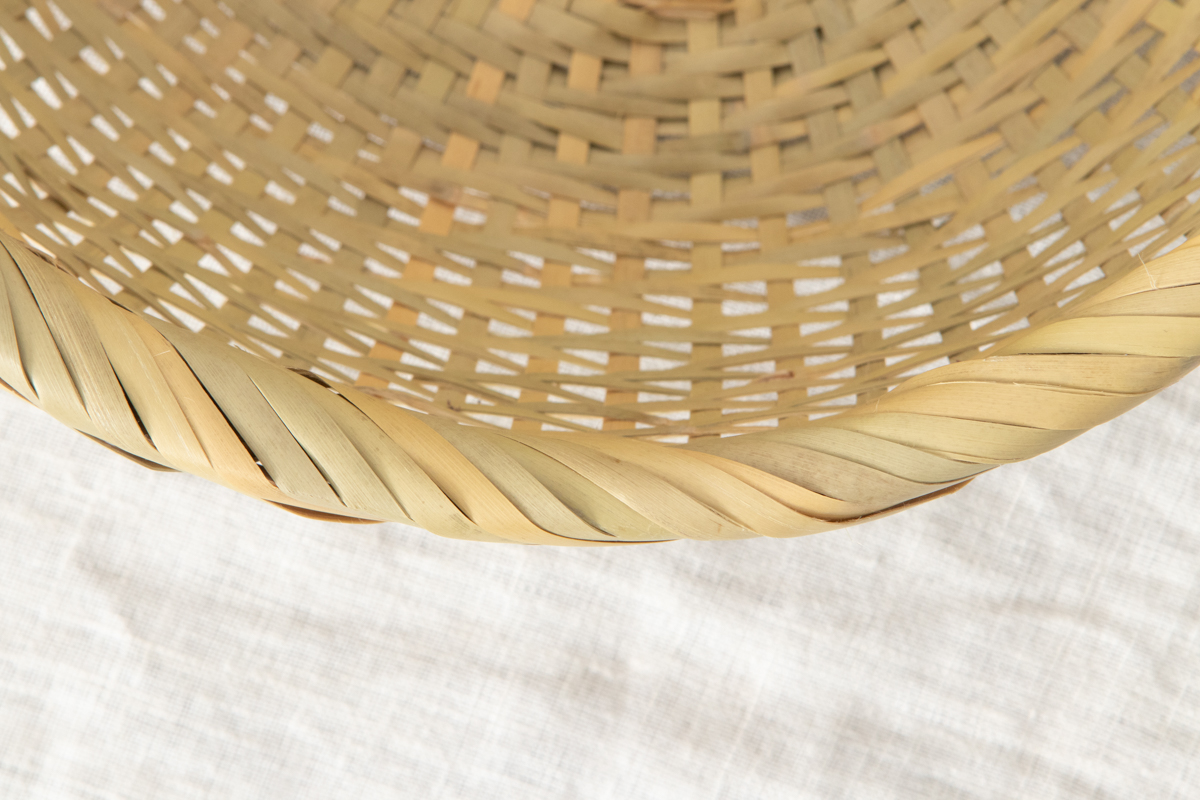

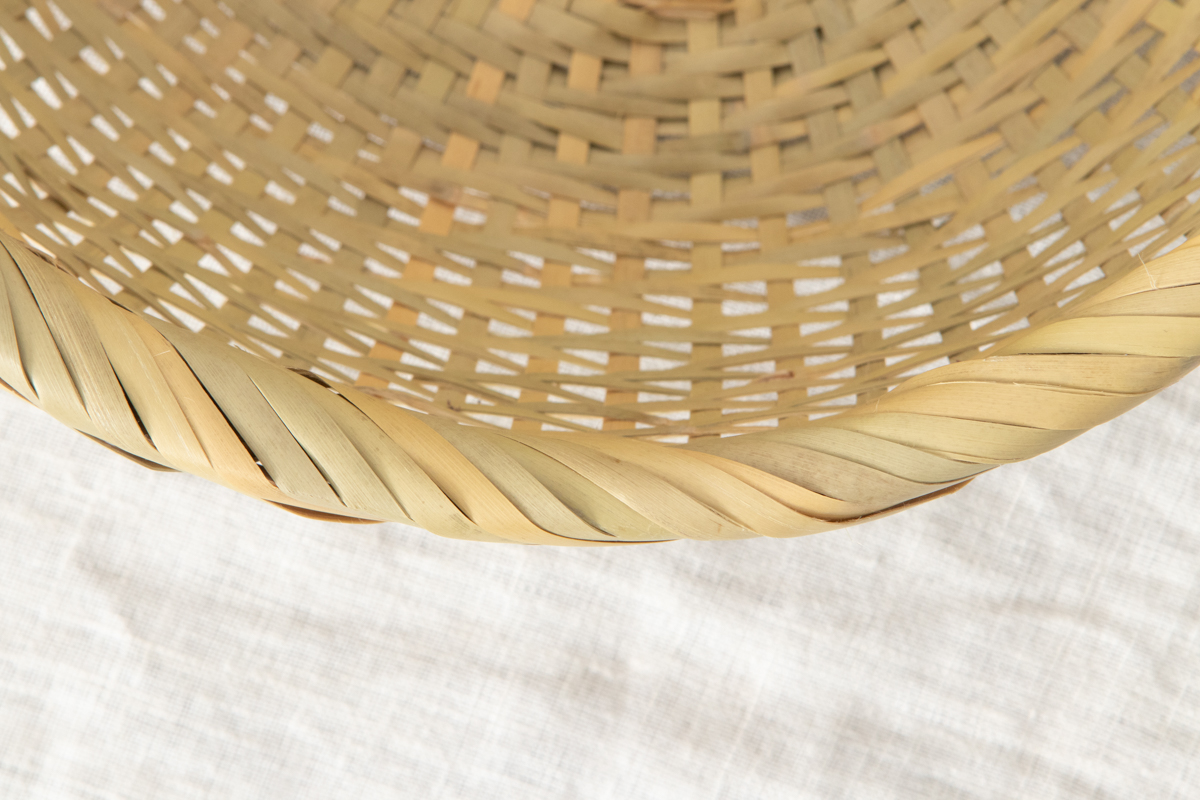

縁部分です。芯材には真竹を使用し、その上から女竹をクルクルと巻いて仕上げています。

横から見ると、幅の広い縁作りになっているのがわかります。

細いひごが斜めに流れるような、規則的で美しい編みです。

ざるの裏面です。こちらも手当たりが柔らかくなるようにひごの処理がなされています。

ポテっとした形で、愛嬌のあるざるです。

それでは、サイズごとにご紹介します。

果物をのせるのみならず、

茶葉や茶こしなどのティーセットを入れておいたり、小物を入れたり。

水切れがよいので、野菜を洗ったり、麺を茹でてお湯を切るのにも良いと思います。

お使いのあと、油がついたときには、中性洗剤を少量つけて、

たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすいでください。

パンくずなどの食べかすのみであれば、たわしでよく払うだけでも大丈夫です。

何も載せていないときにも、

きれいな編み目を眺めてお楽しみください。

シンプルだけれど、奥の深い、ざる。

使い方にもさまざまな広がりがあると思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された

背のひくい、浅いざる、「浅ざる」です。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年にわたり、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

ほかの土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、ほかの地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、浅ざる「小」、「中」の2サイズをご紹介します。

宮城の篠竹細工といえば、「米とぎざる」ですが、こちらはその米とぎざるの高さを低くした作りになっています。

米とぎざると同じように、底は「あじろ編み」でしっかりと編まれています。

底から側面へと細かく、丁寧な編みが続きます。

ざる内側の編み目を見ると、竹皮のツルツルした面を表にして編まれているのがわかります。

水をはじき、竹のささくれで手や食材を傷めない仕様となっています。

ざるの外側の編み目です。こちらは竹皮の裏面がきています。こちらも丁寧に処理され、柔らかい手触りです。

編み目がしっかり詰まっているので、野菜を洗ったあとの水切りや茹でものの湯切りとしてもお使いいただけます。

縁部分です。芯材には真竹を使用し、その上から女竹をクルクルと巻いて仕上げています。

横から見ると、幅の広い縁作りになっているのがわかります。

細いひごが斜めに流れるような、規則的で美しい編みです。

ざるの裏面です。こちらも手当たりが柔らかくなるようにひごの処理がなされています。

ポテっとした形で、愛嬌のあるざるです。

それでは、サイズごとにご紹介します。

果物をのせるのみならず、

茶葉や茶こしなどのティーセットを入れておいたり、小物を入れたり。

水切れがよいので、野菜を洗ったり、麺を茹でてお湯を切るのにも良いと思います。

お使いのあと、油がついたときには、中性洗剤を少量つけて、

たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすいでください。

パンくずなどの食べかすのみであれば、たわしでよく払うだけでも大丈夫です。

何も載せていないときにも、

きれいな編み目を眺めてお楽しみください。

シンプルだけれど、奥の深い、ざる。

使い方にもさまざまな広がりがあると思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。

こちらは愛媛県の女竹(めだけ)を使って製作された

背のひくい、浅いざる、「浅ざる」です。

愛媛産ですが、実は宮城県の伝統的工芸品にも指定されている

「篠竹細工」の技術をベースにして作られています。

数年にわたり、宮城で篠竹細工における「ざるづくり」の技術を学ばれた方が

愛媛に移られ、材料を本来の篠竹から地場で採れる女竹へと変え、

微調整を行いながら多様なざるの製作に励まれています。

ざるづくりの技術においては日本屈指ともいえる宮城の篠竹細工ですが、

高齢化によりかつての生産量が激減している今、

異なる環境でもその技術を継承し、精力的にざるの製作をされていることは、

とても尊いことであると感じます。

大分県別府にある竹工芸訓練センターで大分や九州の竹細工を学び、

その後に地元へ戻って竹細工をされる方は多くいらっしゃいますが、

このように東北の竹細工の技術を学び、 他の土地へ移って

その技術を継承して作られているというのは

きわめて稀有ですし、また貴重なことです。

ほかの土地に移って竹細工を続けていくというときに

やはり大きな問題となるのは、材料の調達をどうするかです。

日本でも、篠竹、女竹、真竹、根曲竹、孟宗竹など、

エリアによって自生している竹の種類は異なるため、

場所が変われば、ほかの地域で使われている材料を手に入れるのは容易ではなくなります。

こちらの方は、愛媛と高知の山間に自生する女竹を

篠竹の代わりとして、ご自身で採取され、材料作りをしながらざるを編まれています。

女竹は「篠竹」と呼ばれることがあるほど、一見似ていますが、

実際には、宮城で使われている篠竹よりも固く、

そのためざるの仕上がりも宮城産のものより丈夫になります。

さらに、この方は宮城での修行中に、全国各地をまわって

その地の竹細工について勉強をされてきたそうです。

そのため、こちらは宮城式ざるの技術に、各地の竹細工のエッセンスが加わった、

いわばハイブリッドなざるといえます。

こちらのページでは、浅ざる「小」、「中」の2サイズをご紹介します。

宮城の篠竹細工といえば、「米とぎざる」ですが、こちらはその米とぎざるの高さを低くした作りになっています。

米とぎざると同じように、底は「あじろ編み」でしっかりと編まれています。

底から側面へと細かく、丁寧な編みが続きます。

ざる内側の編み目を見ると、竹皮のツルツルした面を表にして編まれているのがわかります。

水をはじき、竹のささくれで手や食材を傷めない仕様となっています。

ざるの外側の編み目です。こちらは竹皮の裏面がきています。こちらも丁寧に処理され、柔らかい手触りです。

編み目がしっかり詰まっているので、野菜を洗ったあとの水切りや茹でものの湯切りとしてもお使いいただけます。

縁部分です。芯材には真竹を使用し、その上から女竹をクルクルと巻いて仕上げています。

横から見ると、幅の広い縁作りになっているのがわかります。

細いひごが斜めに流れるような、規則的で美しい編みです。

ざるの裏面です。こちらも手当たりが柔らかくなるようにひごの処理がなされています。

ポテっとした形で、愛嬌のあるざるです。

それでは、サイズごとにご紹介します。

果物をのせるのみならず、

茶葉や茶こしなどのティーセットを入れておいたり、小物を入れたり。

水切れがよいので、野菜を洗ったり、麺を茹でてお湯を切るのにも良いと思います。

お使いのあと、油がついたときには、中性洗剤を少量つけて、

たわしでシャカシャカと洗ってから、よくすすいでください。

パンくずなどの食べかすのみであれば、たわしでよく払うだけでも大丈夫です。

何も載せていないときにも、

きれいな編み目を眺めてお楽しみください。

シンプルだけれど、奥の深い、ざる。

使い方にもさまざまな広がりがあると思います。

どちらかお好みのサイズをお選びください。