香川県/真竹 讃岐箕(さぬきみ)二升〜大箕 7サイズ

四国に限らず、日本全国でも一番面積が小さい県の香川県。

北の瀬戸内海から讃岐平野を経て、南の讃岐山脈へと

面積が小さいことを感じさせない豊かな環境がそこにあります。

その環境のなかで竹細工や箕作りも、他県同様行われていました。

しかし、現在、香川県で生業としての竹細工に関わる方はほとんどいなくなっています。

こちらはその香川県は讃岐の地において、

昔から箕作りだけで生計を立ててきたご夫妻が作る「讃岐箕(さぬきみ)」です。

恵まれた環境のもと、材として使う竹やツヅラフジも豊富にありますが、

残念ながら、地元で竹を切ってくれる方や、ツヅラフジを取ってくれる方がいなくなってしまい、

竹は愛媛県の大洲エリアのもの、縁を縛るのに使うツヅラフジはビニールひもで代用しています。

讃岐箕のサイズは全部で7種類です。

小さい方から二升箕、三升箕、五升箕、八升箕、一斗箕、中箕、大箕です。

お米の選別や運搬等、実用的に使うほかに、富山県の飾り箕と同様、

商売繁盛をえびす様に願う十日戎(とおかえびす)において、

七福神のお面を飾るなどした「福箕」として、今でも使われています。

基本的な作り方は、大きさが変わってもおおよそ同じです。

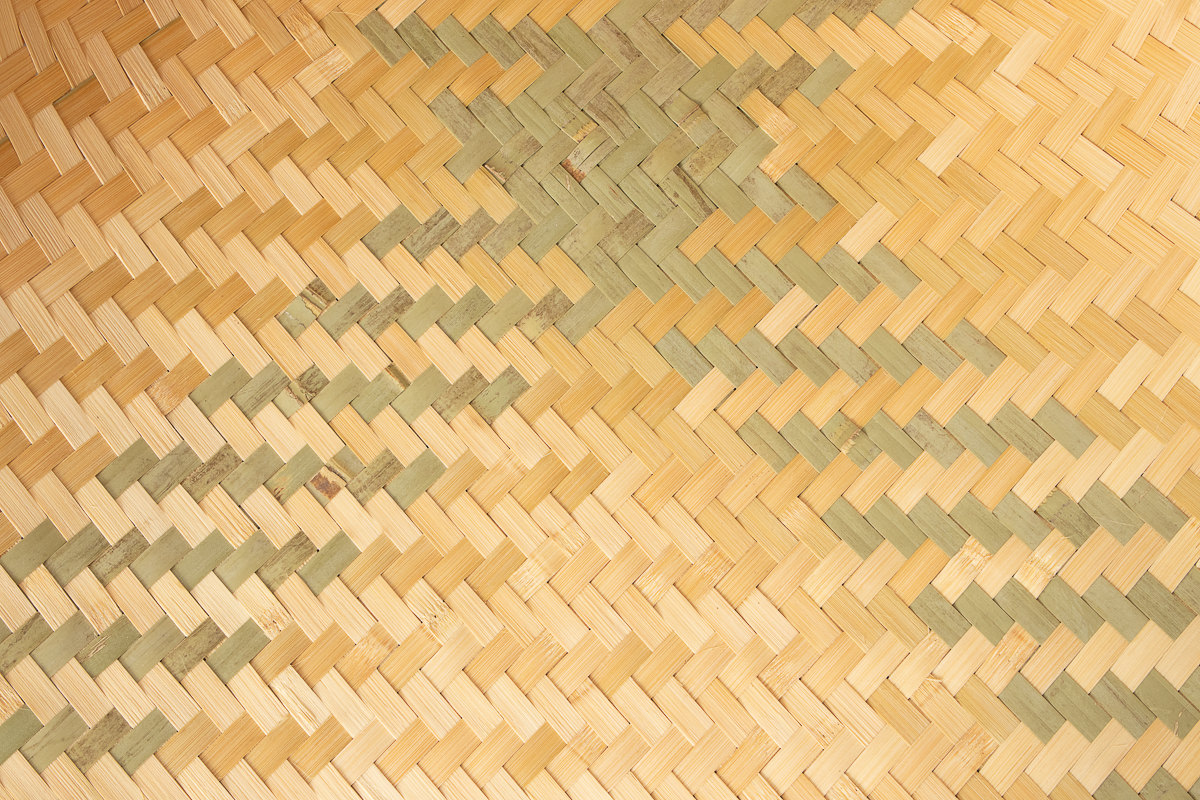

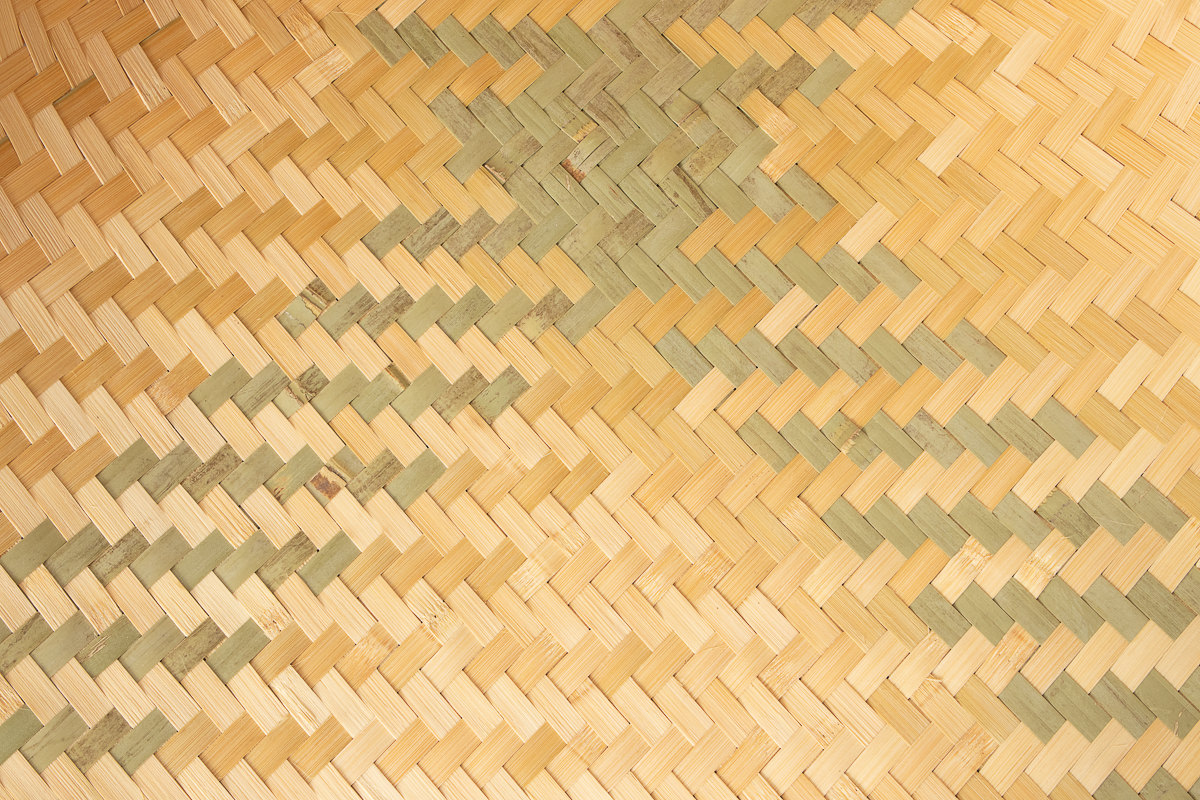

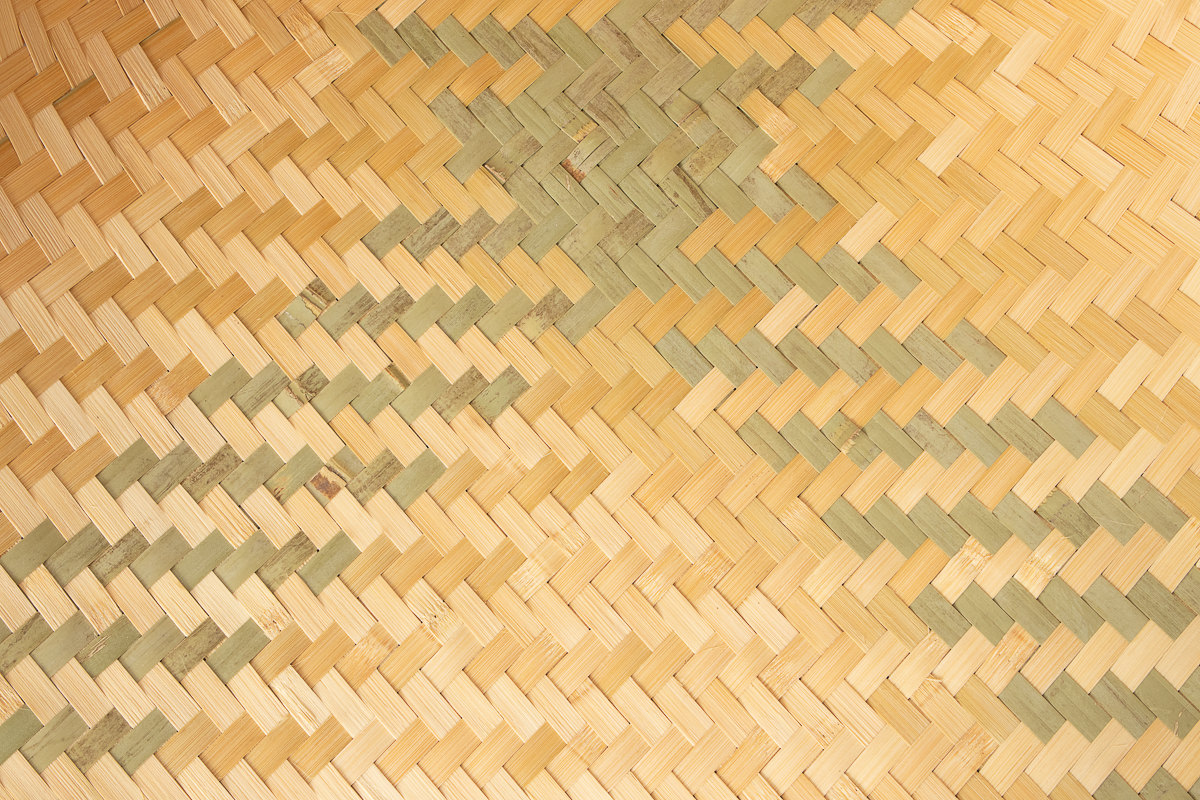

西日本全体で多いタイプですが、竹だけを使って、あじろ編みで編み上げています。

この編み部分は主に奥様がご担当されています。青竹の皮の部分と肉の部分をうまくつかい、X字の模様を作り出しています。

裏面を見ても、お若い時から身に付けられたという、確かな手仕事を感じるきっちりとした編み目です。

箕の先端部分(箕先)にいたるまで、すべて竹です。

竹の内側の肉部分を使い、きつい角度を見事に一列そろえて織り込んでいます。

縁も真竹を当てて、ビニール紐でぎっちりと縛っています。本来はツヅラフジで縛っていました。

また、一斗サイズ以下は縁のすべての部分に稲わらも当てられています。一斗より大きい中箕・大箕は全ての部分ではなく、手で持つ部分に稲わらが巻いてあります。

縁の先端と箕の先端は噛み合わせるようにして、留められています。

平面から立ち上げる角の部分の仕上げも見事です。

裏返すと肩部分しっかりと張っていて、そこからなだらか曲線を描きながら、先端に向かって広がっている様子がわかります。

一斗サイズ以上の大きさのものには、裏面の肩の部分にこのような補強の竹が入っています。

サイズが大きい中箕、大箕となれば、ここの補強も太くしっかりとしたものになります。

小さいサイズから順にご紹介していきます。

こちらはこちらの讃岐箕の中では最小の二升箕です。

おおよそ寸法が横37x奥行38x高さ10cmほどです。小さくてもその仕上げの質は全く変わりません。

続いて、こちらは三升箕です。小さい方から2番目のサイズです。横43x奥行40x高さ11cmほどです。

家庭菜園での収穫や庭仕事などされる方にはこのくらいのサイズがちょうどよさそうです。

こちらは五升箕です。横48x奥行き46x高さ12cmほどです。

家庭菜園や庭仕事などよくされる方で、たっぷりの量を運びたいという方にはこのくらいのサイズがいいかもしれません。

こちらは八升箕です。横55x奥行48x高さ16cmほどです。

一斗ほど必要ない穀物の選別や運搬に使えます。

また、お店での商品の陳列用の什器と考えるとちょうどいいサイズです。

野菜や菓子類などをたっぷりと盛ったら、きっとお客様の目を惹くこと間違いありません。

こちらは一斗箕です。横60x奥行50x高さ18cmほどです。

この一斗サイズが箕における基本サイズとも言われています。お米を選別、運搬するにもこのサイズが一番よく使われていたようです。

こちらは中箕です。大きい方から2番目のサイズで、横74x奥行62x高さ21ほどです。

中箕サイズからは肩部分に入る補強の竹も太くなっています。それをまたさらに垂直にひごを差して抑えています。

ご家庭で使うには少々大きすぎますが、機械をあまり使わない小規模農業を営む方々や、物販で目を引く陳列をされたい方々、これ以上ないサイズの縁起物をご入用の方には、ぜひお使いいただきたい一品です。

こちらは大箕です。讃岐箕の最大のサイズで、横80x奥行71x高さ20cmほどです。

最大サイズともなると、背中まで力強くかっこいいです。太い力竹を二本のひごで支え、留めています。

中箕同様、ご家庭サイズとしては大きいですが、業務用として使われる方には、おすすめできるサイズです。

福をもらさず、すくいとる縁起物ということで、どのサイズも編み目が美しいです。

壁にかけたり、立てかけたりして、好みのものを飾っていただいてもいいと思います。

どのサイズも色どり鮮やかな野菜や果物をのせるだけで、ぐっと良い雰囲気になります。

じゃがいもや玉ねぎやにんじん等がごろごろしているだけでもいいですよね。

片側が開いているこの箕は物の出し入れにも便利です。

投げ入れやすく、取り出しやすいこの形、ご用途、お好みに合わせて、サイズをお選びくださいませ。

(中箕・大箕は梱包しますと160サイズを超えてきますため、送料は別途ご連絡いたします。)

四国に限らず、日本全国でも一番面積が小さい県の香川県。

北の瀬戸内海から讃岐平野を経て、南の讃岐山脈へと

面積が小さいことを感じさせない豊かな環境がそこにあります。

その環境のなかで竹細工や箕作りも、他県同様行われていました。

しかし、現在、香川県で生業としての竹細工に関わる方はほとんどいなくなっています。

こちらはその香川県は讃岐の地において、

昔から箕作りだけで生計を立ててきたご夫妻が作る「讃岐箕(さぬきみ)」です。

恵まれた環境のもと、材として使う竹やツヅラフジも豊富にありますが、

残念ながら、地元で竹を切ってくれる方や、ツヅラフジを取ってくれる方がいなくなってしまい、

竹は愛媛県の大洲エリアのもの、縁を縛るのに使うツヅラフジはビニールひもで代用しています。

讃岐箕のサイズは全部で7種類です。

小さい方から二升箕、三升箕、五升箕、八升箕、一斗箕、中箕、大箕です。

お米の選別や運搬等、実用的に使うほかに、富山県の飾り箕と同様、

商売繁盛をえびす様に願う十日戎(とおかえびす)において、

七福神のお面を飾るなどした「福箕」として、今でも使われています。

基本的な作り方は、大きさが変わってもおおよそ同じです。

西日本全体で多いタイプですが、竹だけを使って、あじろ編みで編み上げています。

この編み部分は主に奥様がご担当されています。青竹の皮の部分と肉の部分をうまくつかい、X字の模様を作り出しています。

裏面を見ても、お若い時から身に付けられたという、確かな手仕事を感じるきっちりとした編み目です。

箕の先端部分(箕先)にいたるまで、すべて竹です。

竹の内側の肉部分を使い、きつい角度を見事に一列そろえて織り込んでいます。

縁も真竹を当てて、ビニール紐でぎっちりと縛っています。本来はツヅラフジで縛っていました。

また、一斗サイズ以下は縁のすべての部分に稲わらも当てられています。一斗より大きい中箕・大箕は全ての部分ではなく、手で持つ部分に稲わらが巻いてあります。

縁の先端と箕の先端は噛み合わせるようにして、留められています。

平面から立ち上げる角の部分の仕上げも見事です。

裏返すと肩部分しっかりと張っていて、そこからなだらか曲線を描きながら、先端に向かって広がっている様子がわかります。

一斗サイズ以上の大きさのものには、裏面の肩の部分にこのような補強の竹が入っています。

サイズが大きい中箕、大箕となれば、ここの補強も太くしっかりとしたものになります。

小さいサイズから順にご紹介していきます。

こちらはこちらの讃岐箕の中では最小の二升箕です。

おおよそ寸法が横37x奥行38x高さ10cmほどです。小さくてもその仕上げの質は全く変わりません。

続いて、こちらは三升箕です。小さい方から2番目のサイズです。横43x奥行40x高さ11cmほどです。

家庭菜園での収穫や庭仕事などされる方にはこのくらいのサイズがちょうどよさそうです。

こちらは五升箕です。横48x奥行き46x高さ12cmほどです。

家庭菜園や庭仕事などよくされる方で、たっぷりの量を運びたいという方にはこのくらいのサイズがいいかもしれません。

こちらは八升箕です。横55x奥行48x高さ16cmほどです。

一斗ほど必要ない穀物の選別や運搬に使えます。

また、お店での商品の陳列用の什器と考えるとちょうどいいサイズです。

野菜や菓子類などをたっぷりと盛ったら、きっとお客様の目を惹くこと間違いありません。

こちらは一斗箕です。横60x奥行50x高さ18cmほどです。

この一斗サイズが箕における基本サイズとも言われています。お米を選別、運搬するにもこのサイズが一番よく使われていたようです。

こちらは中箕です。大きい方から2番目のサイズで、横74x奥行62x高さ21ほどです。

中箕サイズからは肩部分に入る補強の竹も太くなっています。それをまたさらに垂直にひごを差して抑えています。

ご家庭で使うには少々大きすぎますが、機械をあまり使わない小規模農業を営む方々や、物販で目を引く陳列をされたい方々、これ以上ないサイズの縁起物をご入用の方には、ぜひお使いいただきたい一品です。

こちらは大箕です。讃岐箕の最大のサイズで、横80x奥行71x高さ20cmほどです。

最大サイズともなると、背中まで力強くかっこいいです。太い力竹を二本のひごで支え、留めています。

中箕同様、ご家庭サイズとしては大きいですが、業務用として使われる方には、おすすめできるサイズです。

福をもらさず、すくいとる縁起物ということで、どのサイズも編み目が美しいです。

壁にかけたり、立てかけたりして、好みのものを飾っていただいてもいいと思います。

どのサイズも色どり鮮やかな野菜や果物をのせるだけで、ぐっと良い雰囲気になります。

じゃがいもや玉ねぎやにんじん等がごろごろしているだけでもいいですよね。

片側が開いているこの箕は物の出し入れにも便利です。

投げ入れやすく、取り出しやすいこの形、ご用途、お好みに合わせて、サイズをお選びくださいませ。

(中箕・大箕は梱包しますと160サイズを超えてきますため、送料は別途ご連絡いたします。)

四国に限らず、日本全国でも一番面積が小さい県の香川県。

北の瀬戸内海から讃岐平野を経て、南の讃岐山脈へと

面積が小さいことを感じさせない豊かな環境がそこにあります。

その環境のなかで竹細工や箕作りも、他県同様行われていました。

しかし、現在、香川県で生業としての竹細工に関わる方はほとんどいなくなっています。

こちらはその香川県は讃岐の地において、

昔から箕作りだけで生計を立ててきたご夫妻が作る「讃岐箕(さぬきみ)」です。

恵まれた環境のもと、材として使う竹やツヅラフジも豊富にありますが、

残念ながら、地元で竹を切ってくれる方や、ツヅラフジを取ってくれる方がいなくなってしまい、

竹は愛媛県の大洲エリアのもの、縁を縛るのに使うツヅラフジはビニールひもで代用しています。

讃岐箕のサイズは全部で7種類です。

小さい方から二升箕、三升箕、五升箕、八升箕、一斗箕、中箕、大箕です。

お米の選別や運搬等、実用的に使うほかに、富山県の飾り箕と同様、

商売繁盛をえびす様に願う十日戎(とおかえびす)において、

七福神のお面を飾るなどした「福箕」として、今でも使われています。

基本的な作り方は、大きさが変わってもおおよそ同じです。

西日本全体で多いタイプですが、竹だけを使って、あじろ編みで編み上げています。

この編み部分は主に奥様がご担当されています。青竹の皮の部分と肉の部分をうまくつかい、X字の模様を作り出しています。

裏面を見ても、お若い時から身に付けられたという、確かな手仕事を感じるきっちりとした編み目です。

箕の先端部分(箕先)にいたるまで、すべて竹です。

竹の内側の肉部分を使い、きつい角度を見事に一列そろえて織り込んでいます。

縁も真竹を当てて、ビニール紐でぎっちりと縛っています。本来はツヅラフジで縛っていました。

また、一斗サイズ以下は縁のすべての部分に稲わらも当てられています。一斗より大きい中箕・大箕は全ての部分ではなく、手で持つ部分に稲わらが巻いてあります。

縁の先端と箕の先端は噛み合わせるようにして、留められています。

平面から立ち上げる角の部分の仕上げも見事です。

裏返すと肩部分しっかりと張っていて、そこからなだらか曲線を描きながら、先端に向かって広がっている様子がわかります。

一斗サイズ以上の大きさのものには、裏面の肩の部分にこのような補強の竹が入っています。

サイズが大きい中箕、大箕となれば、ここの補強も太くしっかりとしたものになります。

小さいサイズから順にご紹介していきます。

こちらはこちらの讃岐箕の中では最小の二升箕です。

おおよそ寸法が横37x奥行38x高さ10cmほどです。小さくてもその仕上げの質は全く変わりません。

続いて、こちらは三升箕です。小さい方から2番目のサイズです。横43x奥行40x高さ11cmほどです。

家庭菜園での収穫や庭仕事などされる方にはこのくらいのサイズがちょうどよさそうです。

こちらは五升箕です。横48x奥行き46x高さ12cmほどです。

家庭菜園や庭仕事などよくされる方で、たっぷりの量を運びたいという方にはこのくらいのサイズがいいかもしれません。

こちらは八升箕です。横55x奥行48x高さ16cmほどです。

一斗ほど必要ない穀物の選別や運搬に使えます。

また、お店での商品の陳列用の什器と考えるとちょうどいいサイズです。

野菜や菓子類などをたっぷりと盛ったら、きっとお客様の目を惹くこと間違いありません。

こちらは一斗箕です。横60x奥行50x高さ18cmほどです。

この一斗サイズが箕における基本サイズとも言われています。お米を選別、運搬するにもこのサイズが一番よく使われていたようです。

こちらは中箕です。大きい方から2番目のサイズで、横74x奥行62x高さ21ほどです。

中箕サイズからは肩部分に入る補強の竹も太くなっています。それをまたさらに垂直にひごを差して抑えています。

ご家庭で使うには少々大きすぎますが、機械をあまり使わない小規模農業を営む方々や、物販で目を引く陳列をされたい方々、これ以上ないサイズの縁起物をご入用の方には、ぜひお使いいただきたい一品です。

こちらは大箕です。讃岐箕の最大のサイズで、横80x奥行71x高さ20cmほどです。

最大サイズともなると、背中まで力強くかっこいいです。太い力竹を二本のひごで支え、留めています。

中箕同様、ご家庭サイズとしては大きいですが、業務用として使われる方には、おすすめできるサイズです。

福をもらさず、すくいとる縁起物ということで、どのサイズも編み目が美しいです。

壁にかけたり、立てかけたりして、好みのものを飾っていただいてもいいと思います。

どのサイズも色どり鮮やかな野菜や果物をのせるだけで、ぐっと良い雰囲気になります。

じゃがいもや玉ねぎやにんじん等がごろごろしているだけでもいいですよね。

片側が開いているこの箕は物の出し入れにも便利です。

投げ入れやすく、取り出しやすいこの形、ご用途、お好みに合わせて、サイズをお選びくださいませ。

(中箕・大箕は梱包しますと160サイズを超えてきますため、送料は別途ご連絡いたします。)