321209 高知県/炭竹 万能へら/バターナイフ

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

こちらは「万能へら」。アイスキャンディのスティックのようなかたちをしていますが、しっかりとした太さと厚みがあります。

こちらがへらの先で、塗ったり練ったり和えたりするところです。

へらの刃先は、1mmもないほどの薄さ。とはいえ、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはなく、やさしい手あたりです。

へらの先端もなめらかな丸みを持っています。食材を和えたりするときにも、器や鍋を傷つけにくい仕様です。

ヘラの柄は握りやすいように厚みがしっかりと取られています。炭竹ならではの燻した竹の表情にも味わいあります。

その名前のとおり、いろいろな場面でお使いいただけます。サラダを和えたり。

ジャムや餡を塗ったり。ケーキのクリームを塗るとき、餡を練るときにも。

ほかにも、おひたしを和えたりや納豆をまぜたりと、お料理のいろいろな場面で活躍します。

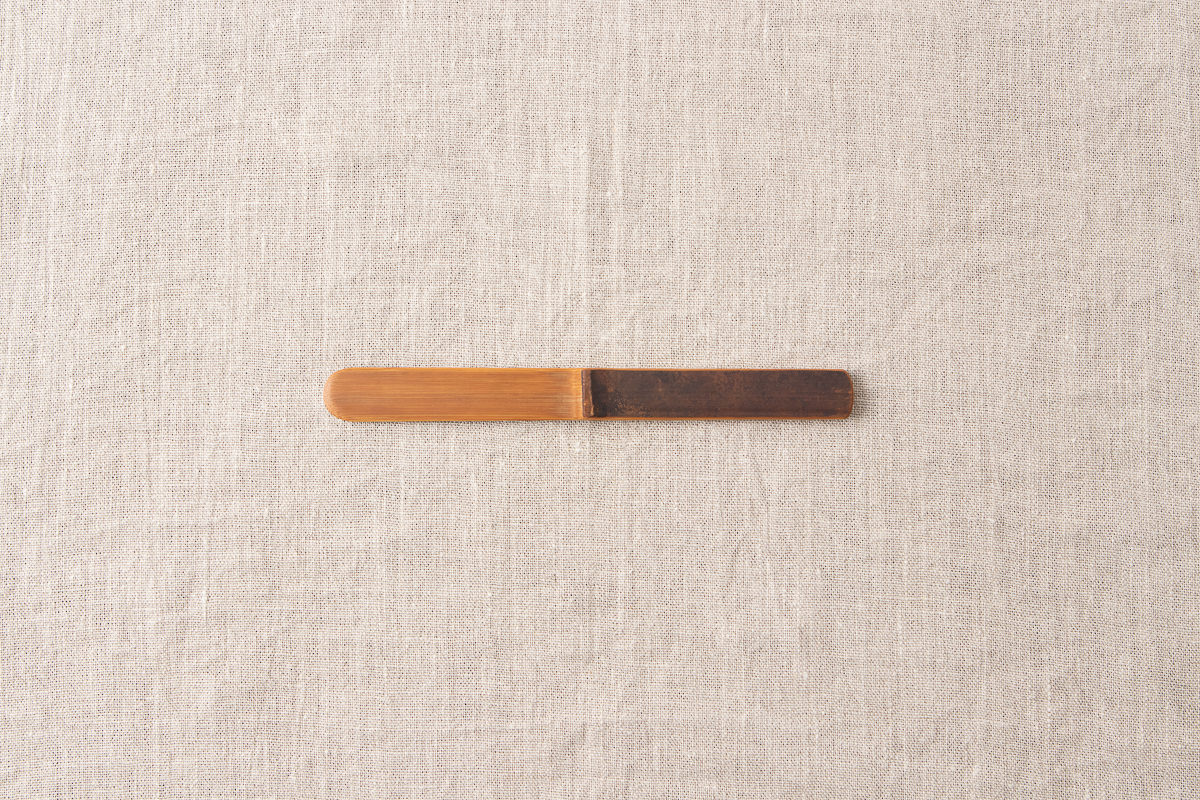

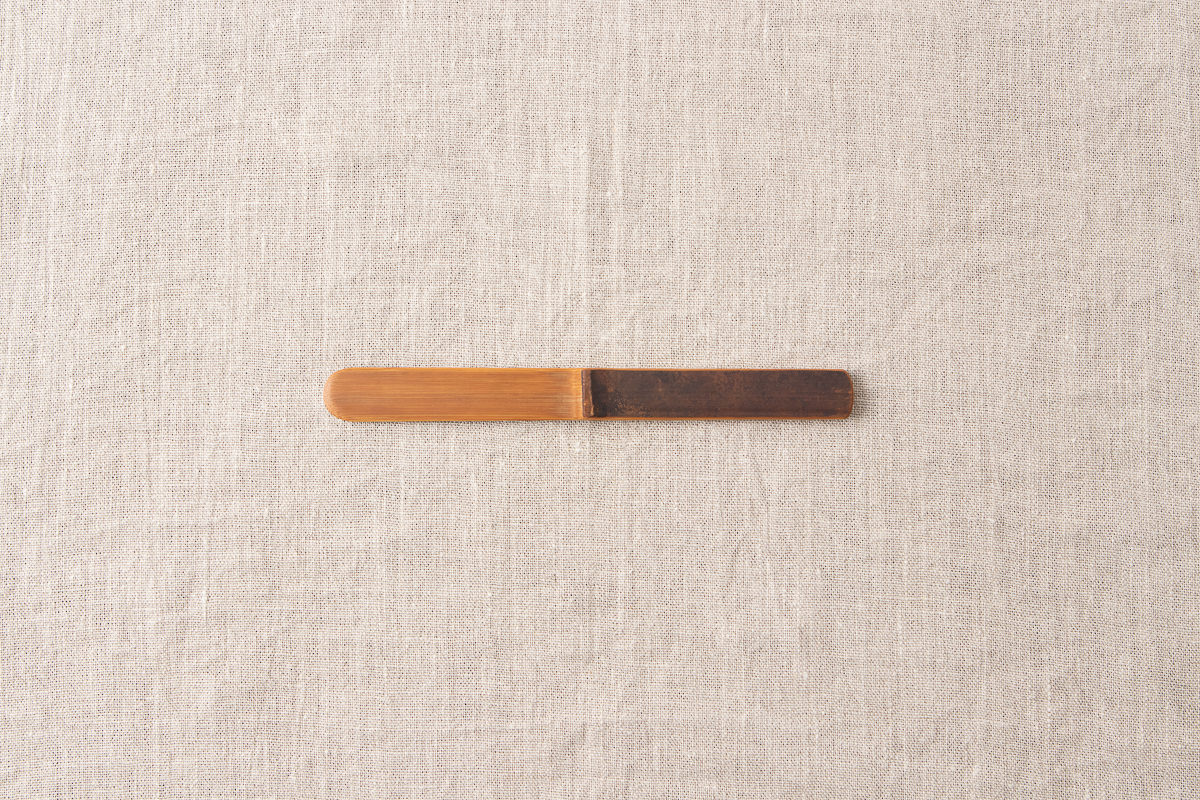

こちらはバターナイフです。万能へらにくらべるとシャープなデザインです。

ナイフの刃部分です。写真の刃上側は平らに、下側はバターが切りやすいようナイフ状になっています。

こちらも薄いつくりですが、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはありません。やさしい手当たりです。

ナイフの柄は握りやすい厚みになっています。燻された竹の風合いが感じられます。

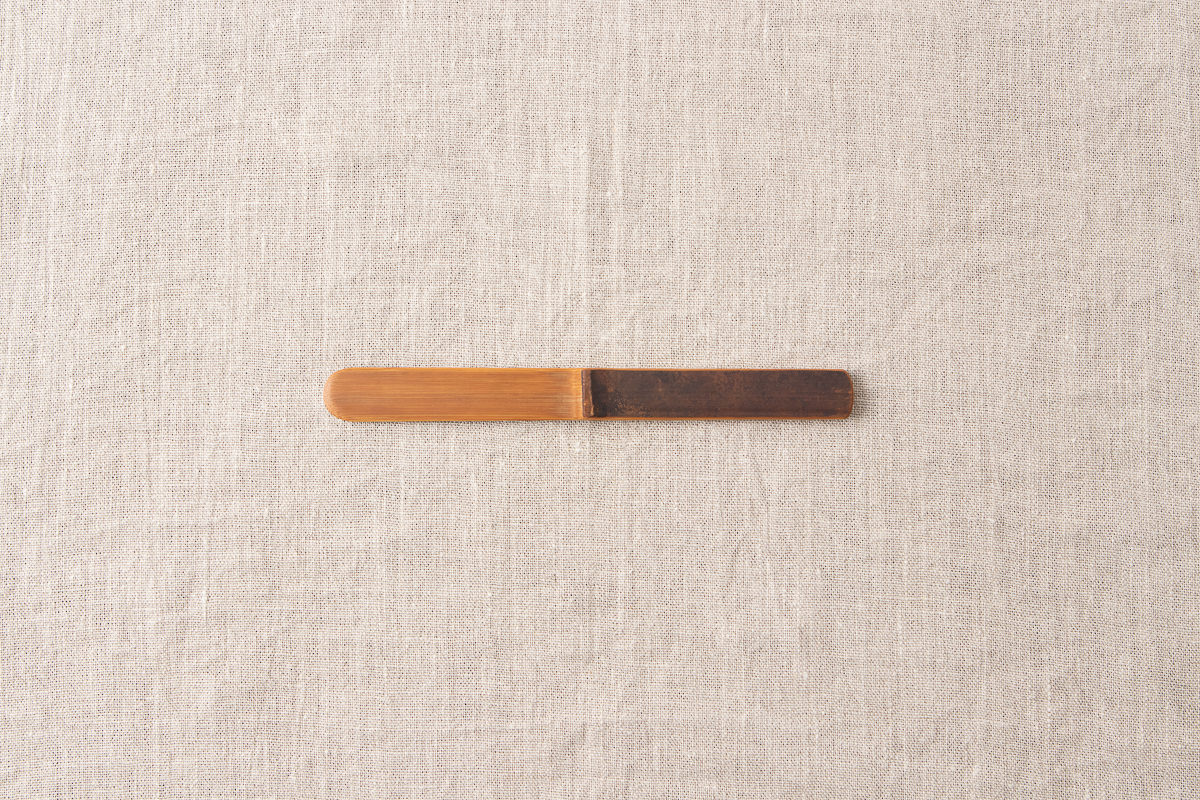

裏面の様子です。

刃のところでバターを切り、平らに塗り広げたいときは、上の部分の平らなところを使います。

左利きの方もおなじような使い方ができます。

いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、

なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。

そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、

なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。

そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

こちらは「万能へら」。アイスキャンディのスティックのようなかたちをしていますが、しっかりとした太さと厚みがあります。

こちらがへらの先で、塗ったり練ったり和えたりするところです。

へらの刃先は、1mmもないほどの薄さ。とはいえ、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはなく、やさしい手あたりです。

へらの先端もなめらかな丸みを持っています。食材を和えたりするときにも、器や鍋を傷つけにくい仕様です。

ヘラの柄は握りやすいように厚みがしっかりと取られています。炭竹ならではの燻した竹の表情にも味わいあります。

その名前のとおり、いろいろな場面でお使いいただけます。サラダを和えたり。

ジャムや餡を塗ったり。ケーキのクリームを塗るとき、餡を練るときにも。

ほかにも、おひたしを和えたりや納豆をまぜたりと、お料理のいろいろな場面で活躍します。

こちらはバターナイフです。万能へらにくらべるとシャープなデザインです。

ナイフの刃部分です。写真の刃上側は平らに、下側はバターが切りやすいようナイフ状になっています。

こちらも薄いつくりですが、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはありません。やさしい手当たりです。

ナイフの柄は握りやすい厚みになっています。燻された竹の風合いが感じられます。

裏面の様子です。

刃のところでバターを切り、平らに塗り広げたいときは、上の部分の平らなところを使います。

左利きの方もおなじような使い方ができます。

いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、

なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。

そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。