321205 高知県/炭竹 箸 17cm・18.5cm・22cm・23.5cm 4サイズ

こちらは炭竹で作られた箸です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

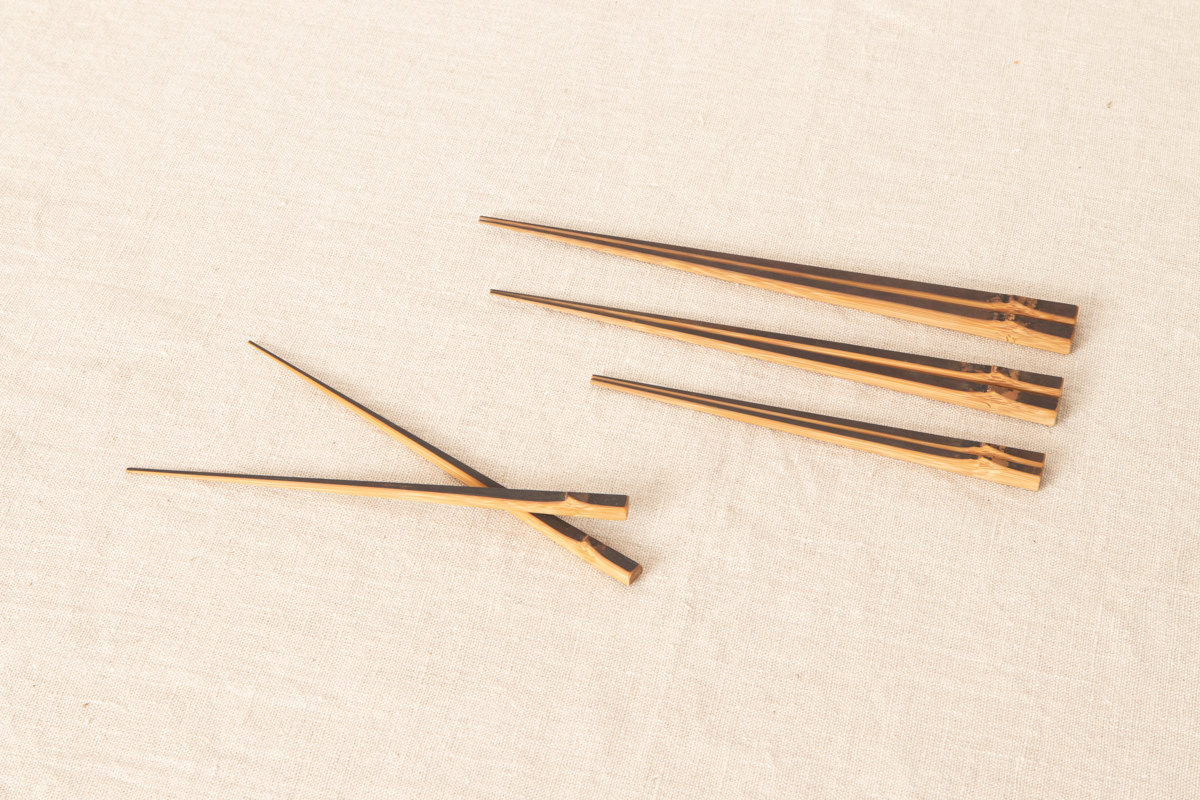

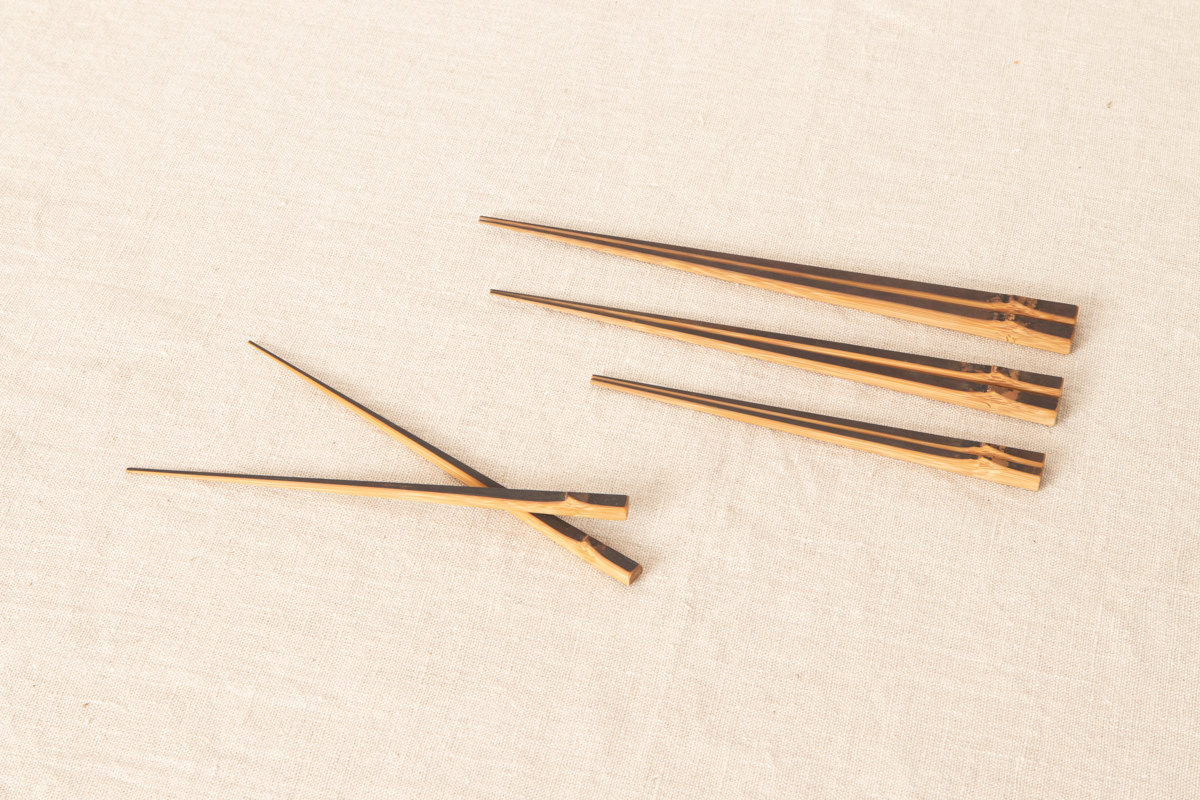

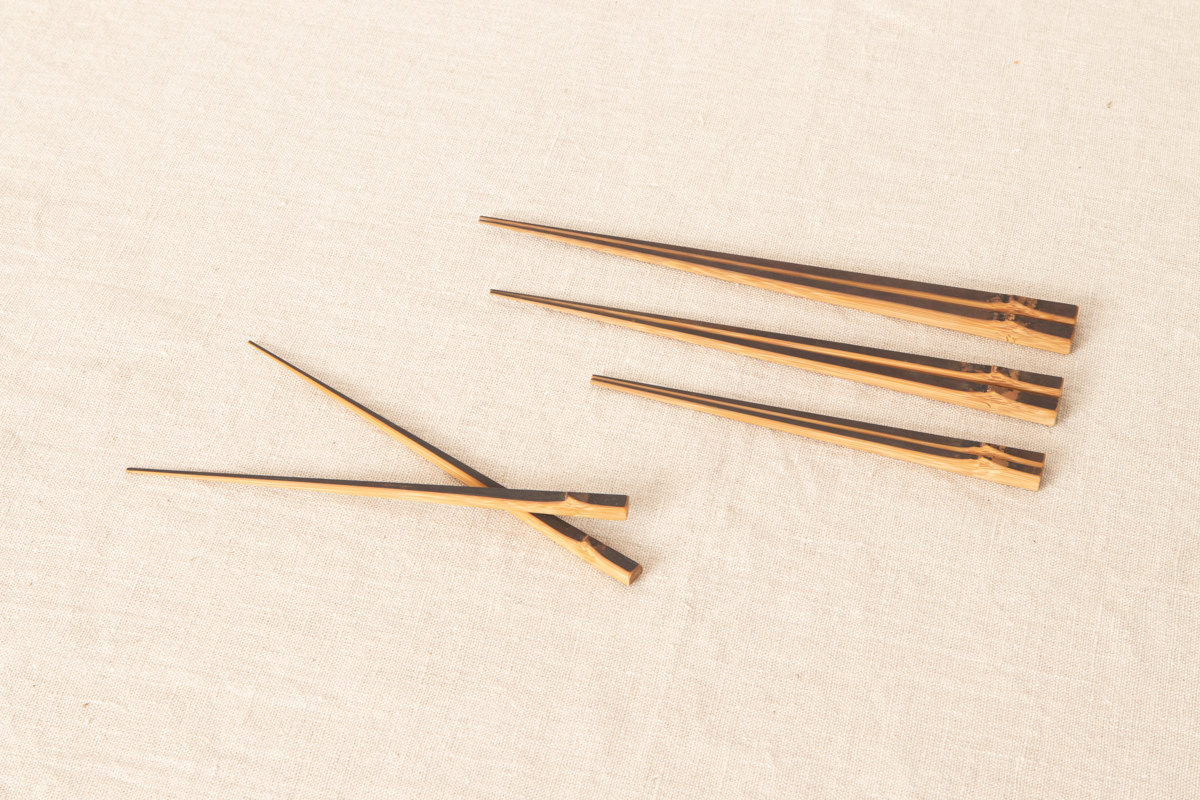

23.5cm、22cmの大人向けサイズ、18.5cm、17cmの子ども向けサイズ、全部で4サイズの展開です。

それぞれ順にご紹介します。

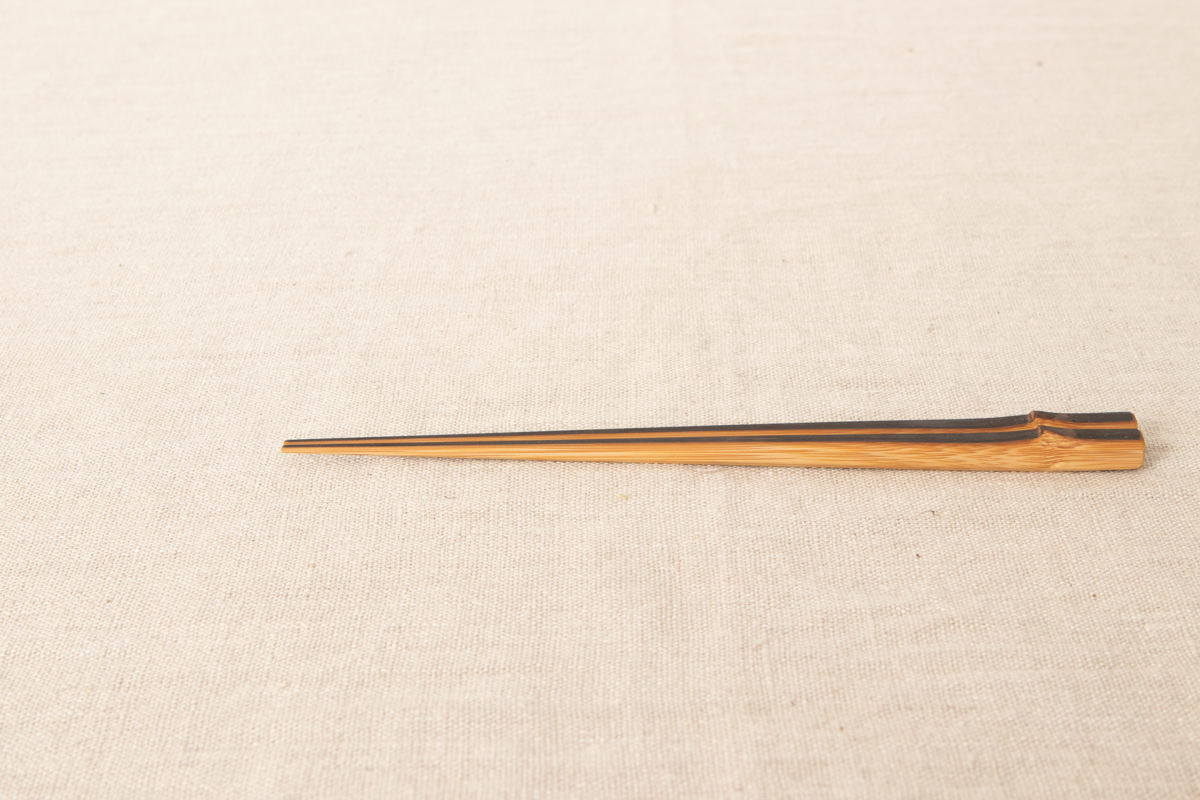

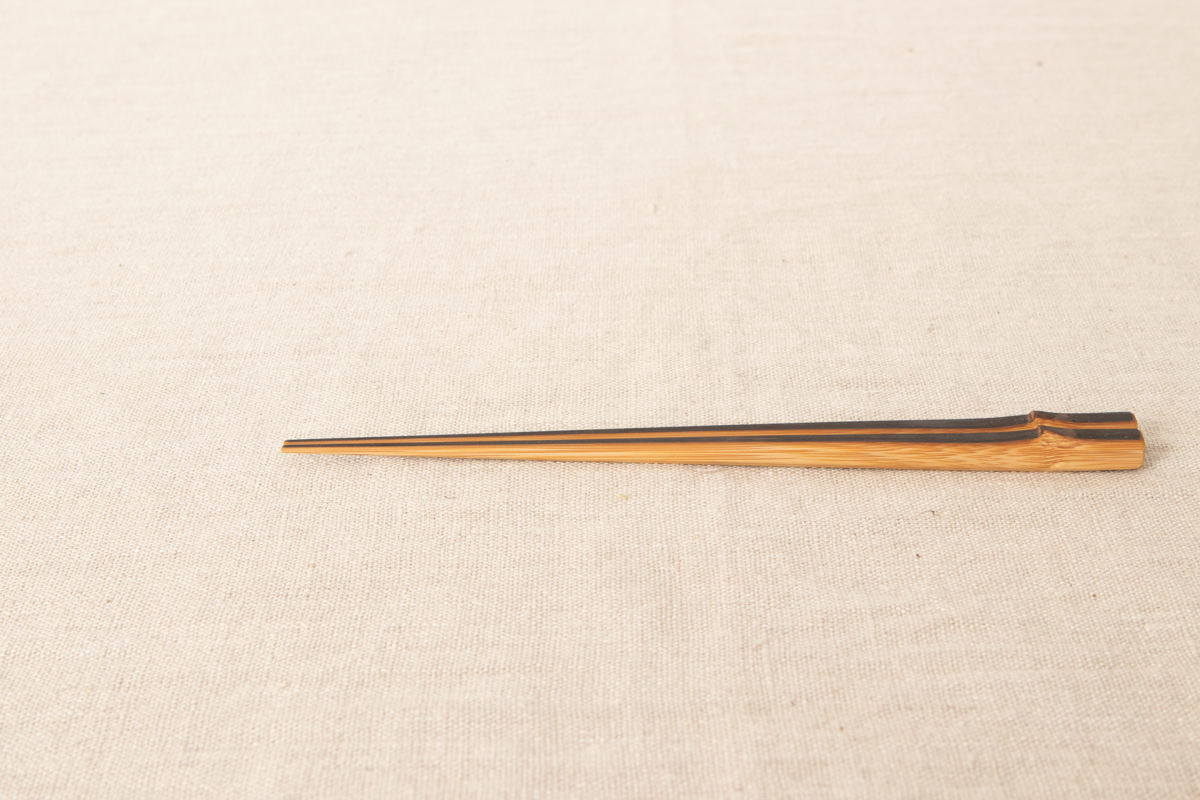

こちらは「23.5cm」、大人用です。先端部がとても細く仕上げられていて、つかみやすい仕上がりです。男性や手の大きい方向けサイズです。または、料理の取り分け箸や盛り付け箸としても。

こちらは「22cm」の大人用。上のサイズとは1.5cmほどの違いですが、比較すると持ったときに軽く感じられます。女性や手の小さい方向けです。

こちらは「18.5cm」の子ども用です。こちらも同様に、お子様でも扱いやすい細さ、箸先です。また、大人の方でも持ち歩き用のランチ箸としてお使いいただけると思います。

こちらは「17cm」、子ども用です。4歳ぐらいからお使いいただけるサイズです。

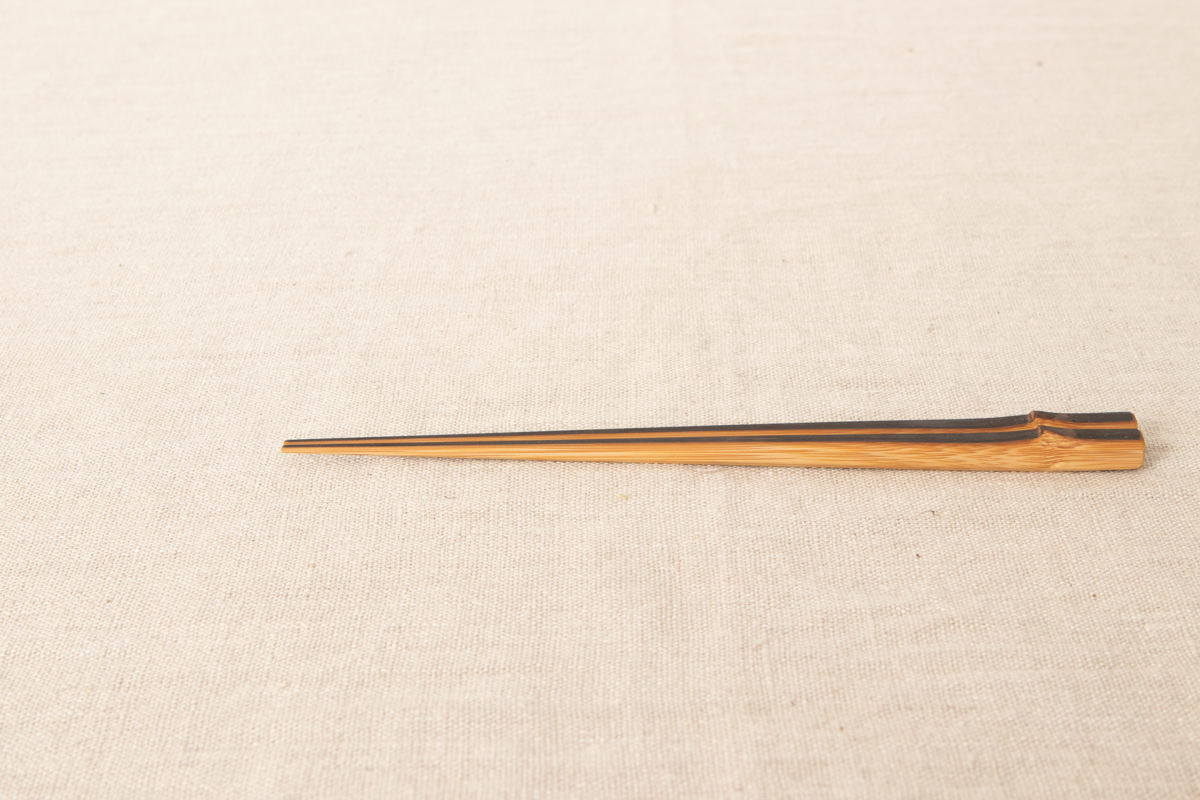

こちらの箸は「厚み」があるのが特徴で、持ったときにも重厚感があります。どの箸も親指がかかるあたりには節があり、それが手への収まりの良さになっています。

製作されたときの竹の状態により、箸の厚みは少し異なります。おおよそ0.6から1cm程度です。

箸の頭の方は厚みがありますが、先端部は細くなっていて掴みやすい仕様です。1mmほどまで、細く研ぐように削り出されています。

竹の縦繊維の強さで、箸の先がつぶれることもあまりなく、「そり」もほとんどおきません。長く良い状態でお使いいただけます。

ご使用後、水で洗ったあとには、その都度よく乾かすようにして

またお使いください。

湿った状態でお使いになりつづけますと、竹箸の劣化を早めるため、

毎食ではなく、日に1、2回の使用にして他の箸と交互に使ったり、

軽い汚れのときは水洗いを避け、固く絞った布巾で汚れを拭き取るようにしたりするのもおすすめです。

この炭竹の色が深い風合いは、白いご飯や和食の色合いにもよく合いそうです。

コクがあって、シャープな仕上げの竹箸です。

はじめのうちは炭竹の芳ばしい香りもお楽しみいただけます。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹で作られた箸です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

ご使用後、水で洗ったあとには、その都度よく乾かすようにして

またお使いください。

湿った状態でお使いになりつづけますと、竹箸の劣化を早めるため、

毎食ではなく、日に1、2回の使用にして他の箸と交互に使ったり、

軽い汚れのときは水洗いを避け、固く絞った布巾で汚れを拭き取るようにしたりするのもおすすめです。

この炭竹の色が深い風合いは、白いご飯や和食の色合いにもよく合いそうです。

コクがあって、シャープな仕上げの竹箸です。

はじめのうちは炭竹の芳ばしい香りもお楽しみいただけます。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹で作られた箸です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。

それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。

この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

23.5cm、22cmの大人向けサイズ、18.5cm、17cmの子ども向けサイズ、全部で4サイズの展開です。

それぞれ順にご紹介します。

こちらは「23.5cm」、大人用です。先端部がとても細く仕上げられていて、つかみやすい仕上がりです。男性や手の大きい方向けサイズです。または、料理の取り分け箸や盛り付け箸としても。

こちらは「22cm」の大人用。上のサイズとは1.5cmほどの違いですが、比較すると持ったときに軽く感じられます。女性や手の小さい方向けです。

こちらは「18.5cm」の子ども用です。こちらも同様に、お子様でも扱いやすい細さ、箸先です。また、大人の方でも持ち歩き用のランチ箸としてお使いいただけると思います。

こちらは「17cm」、子ども用です。4歳ぐらいからお使いいただけるサイズです。

こちらの箸は「厚み」があるのが特徴で、持ったときにも重厚感があります。どの箸も親指がかかるあたりには節があり、それが手への収まりの良さになっています。

製作されたときの竹の状態により、箸の厚みは少し異なります。おおよそ0.6から1cm程度です。

箸の頭の方は厚みがありますが、先端部は細くなっていて掴みやすい仕様です。1mmほどまで、細く研ぐように削り出されています。

竹の縦繊維の強さで、箸の先がつぶれることもあまりなく、「そり」もほとんどおきません。長く良い状態でお使いいただけます。

ご使用後、水で洗ったあとには、その都度よく乾かすようにして

またお使いください。

湿った状態でお使いになりつづけますと、竹箸の劣化を早めるため、

毎食ではなく、日に1、2回の使用にして他の箸と交互に使ったり、

軽い汚れのときは水洗いを避け、固く絞った布巾で汚れを拭き取るようにしたりするのもおすすめです。

この炭竹の色が深い風合いは、白いご飯や和食の色合いにもよく合いそうです。

コクがあって、シャープな仕上げの竹箸です。

はじめのうちは炭竹の芳ばしい香りもお楽しみいただけます。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__

高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、

もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、

その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする

「炭焼き」を本業とされていました。

炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを

つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに

炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。

日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。

下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに

自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって

生活の道具としてのカトラリーを作られています。

下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、

どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく

手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。

長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、

もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに

より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、

小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。