宮城県/すず竹&またたび すいのう(さで) 小

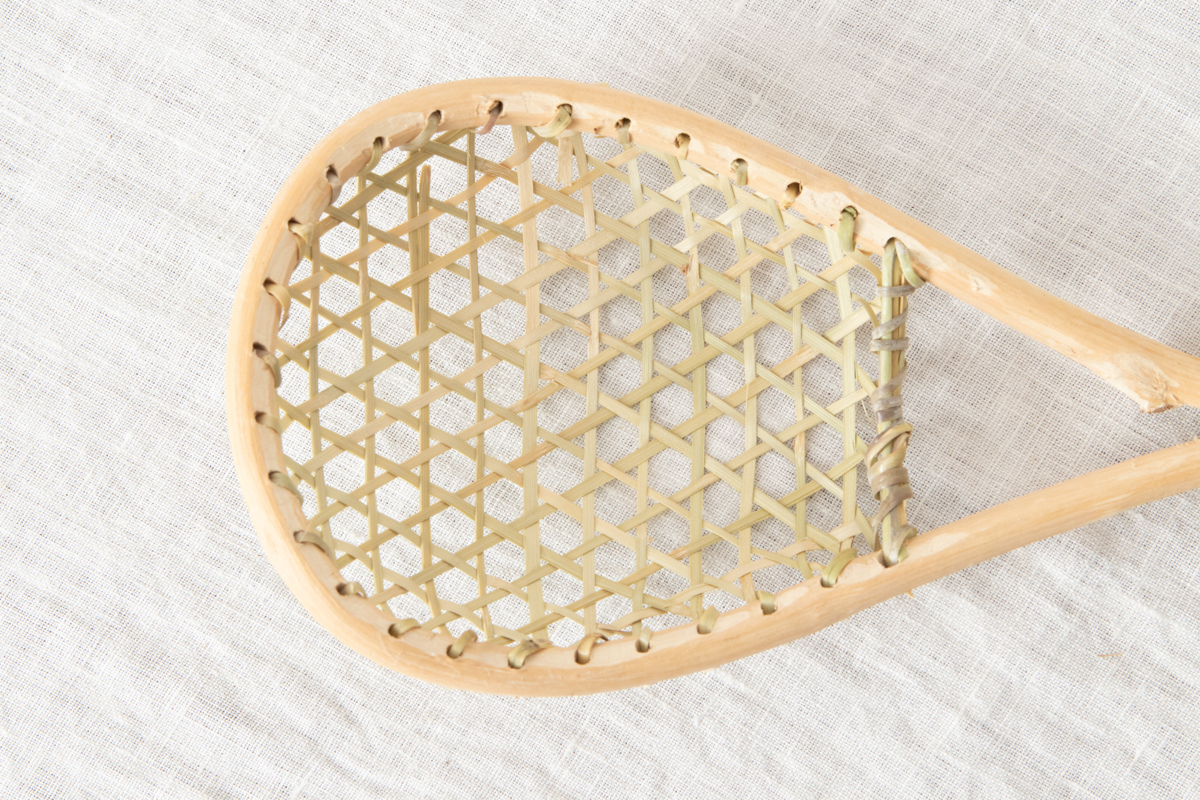

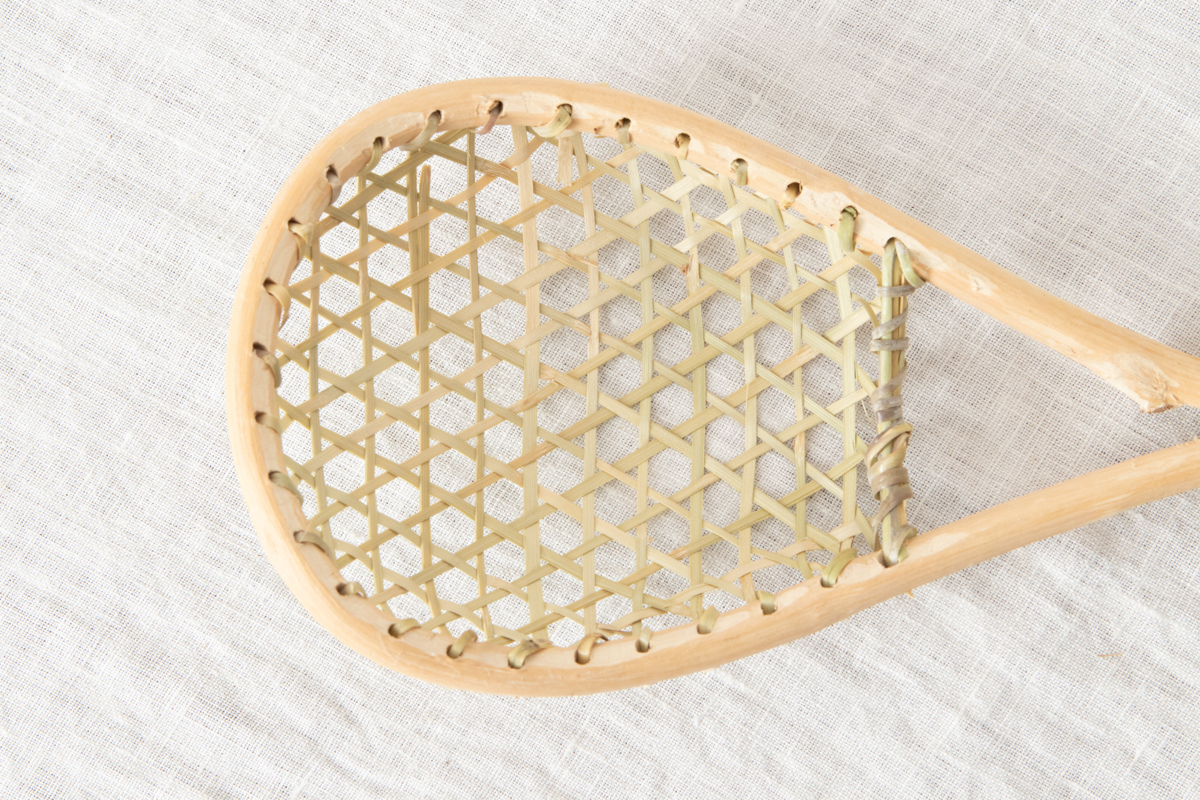

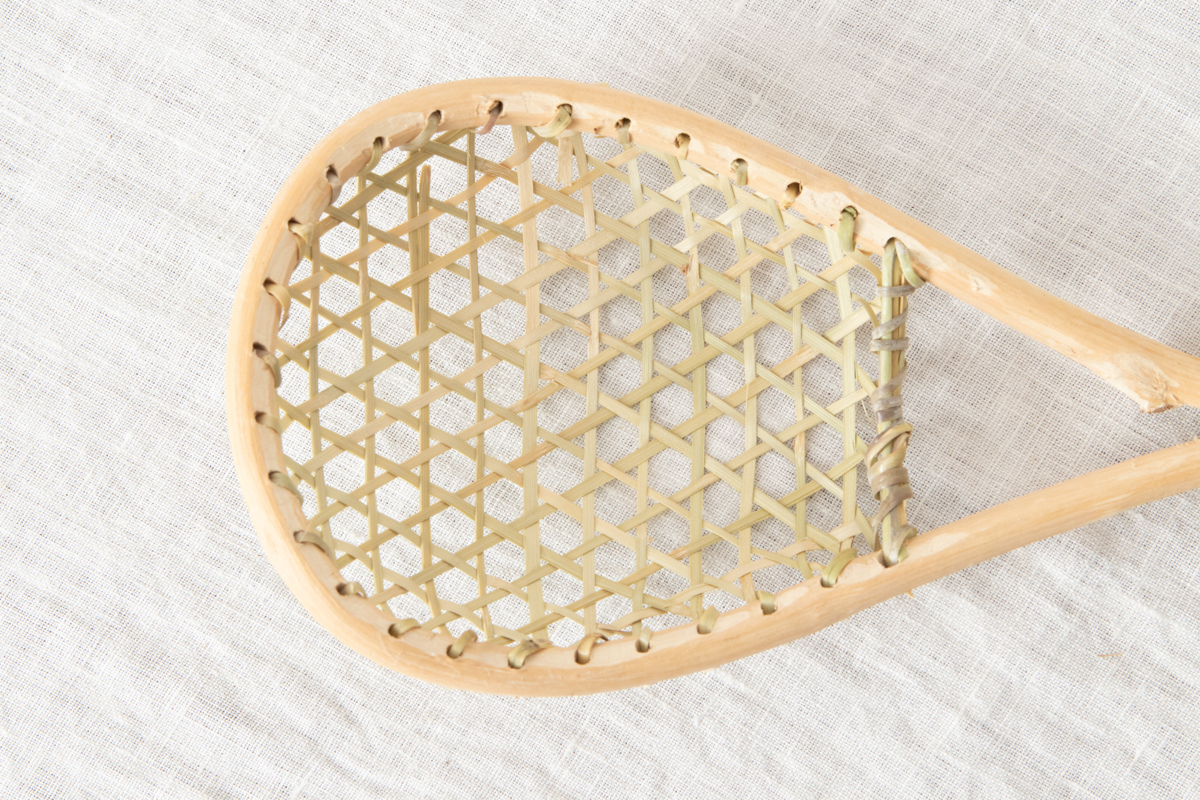

こちらは茹でたものを熱湯から揚げるのに使う、昔ながらの道具「すいのう」です。

産地では「さで」と呼ばれています。

産地では、小・中・大の3サイズを生産していますが、

こちらのページでは、一般のご家庭でも使いやすい一番小さい小サイズご紹介いたします。

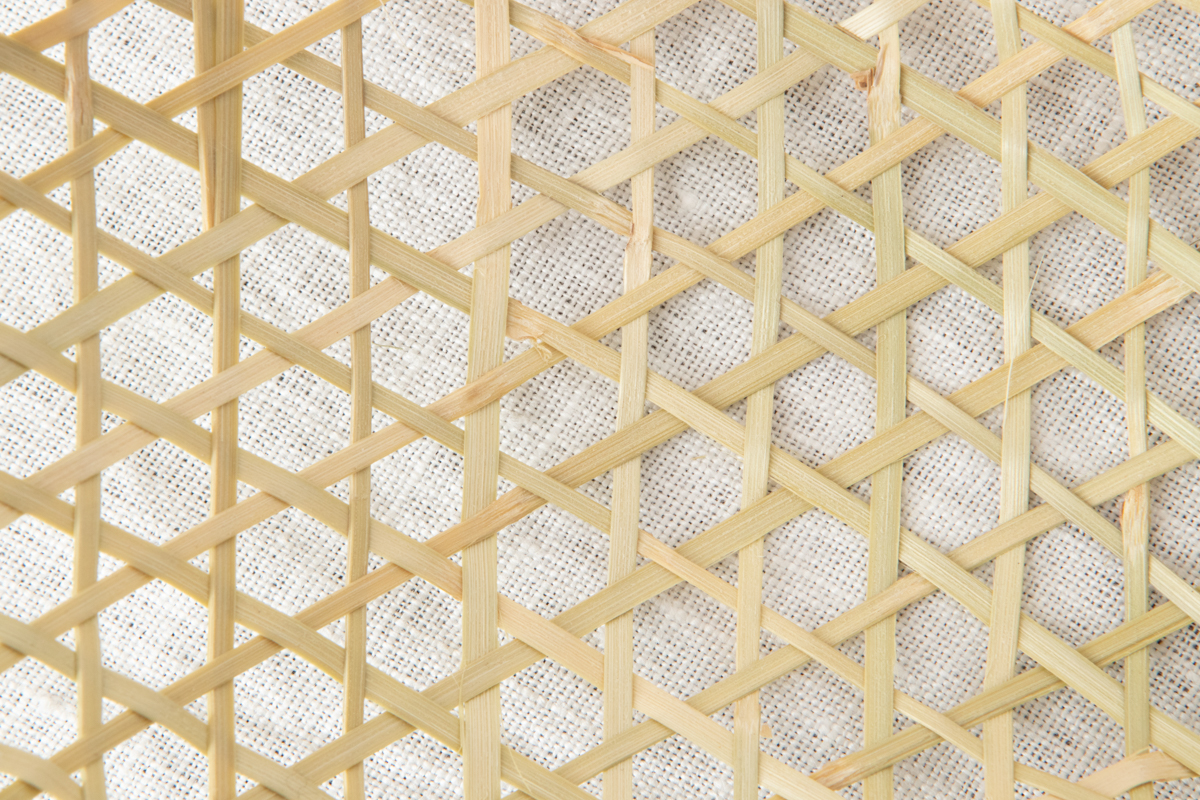

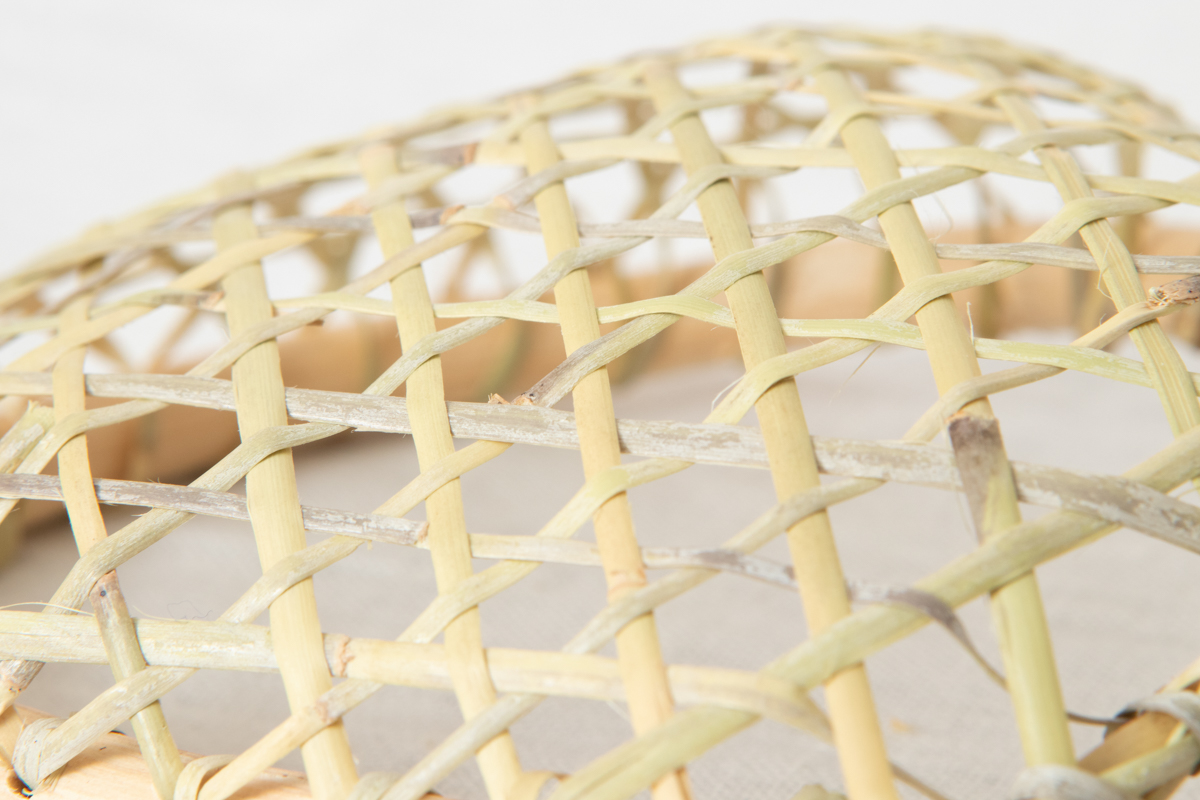

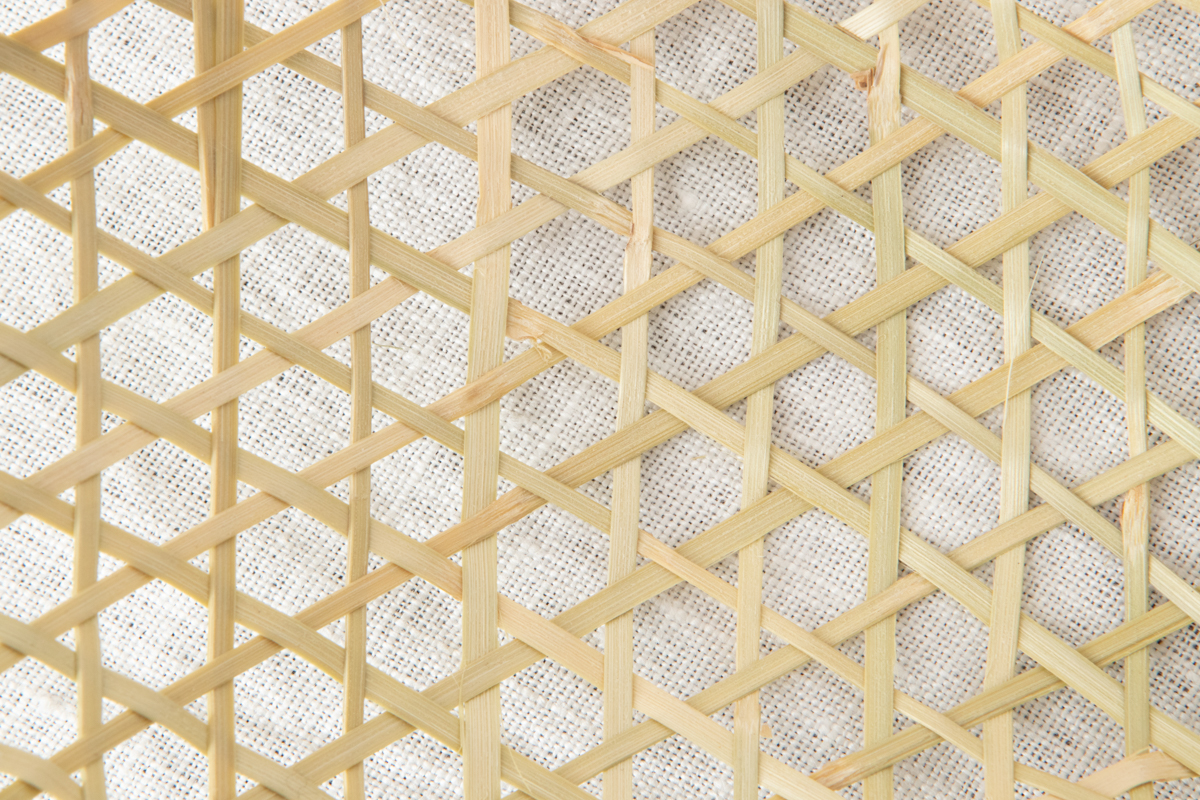

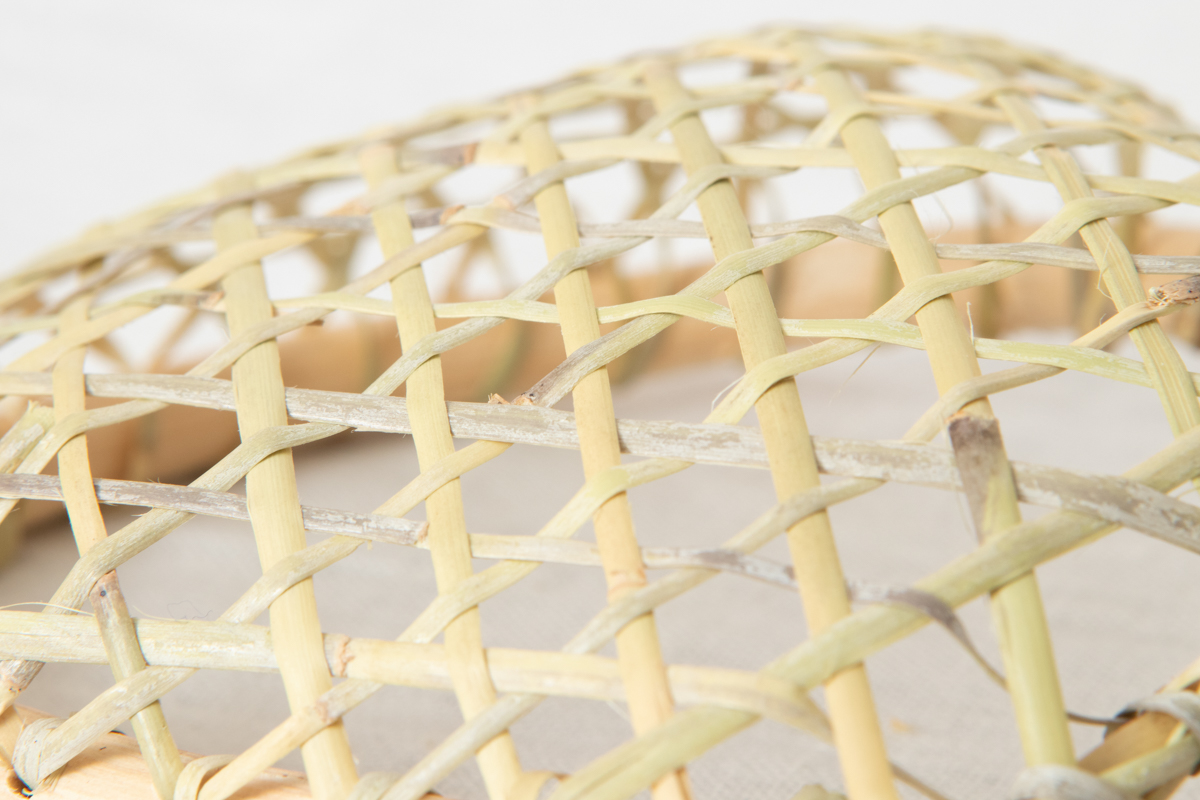

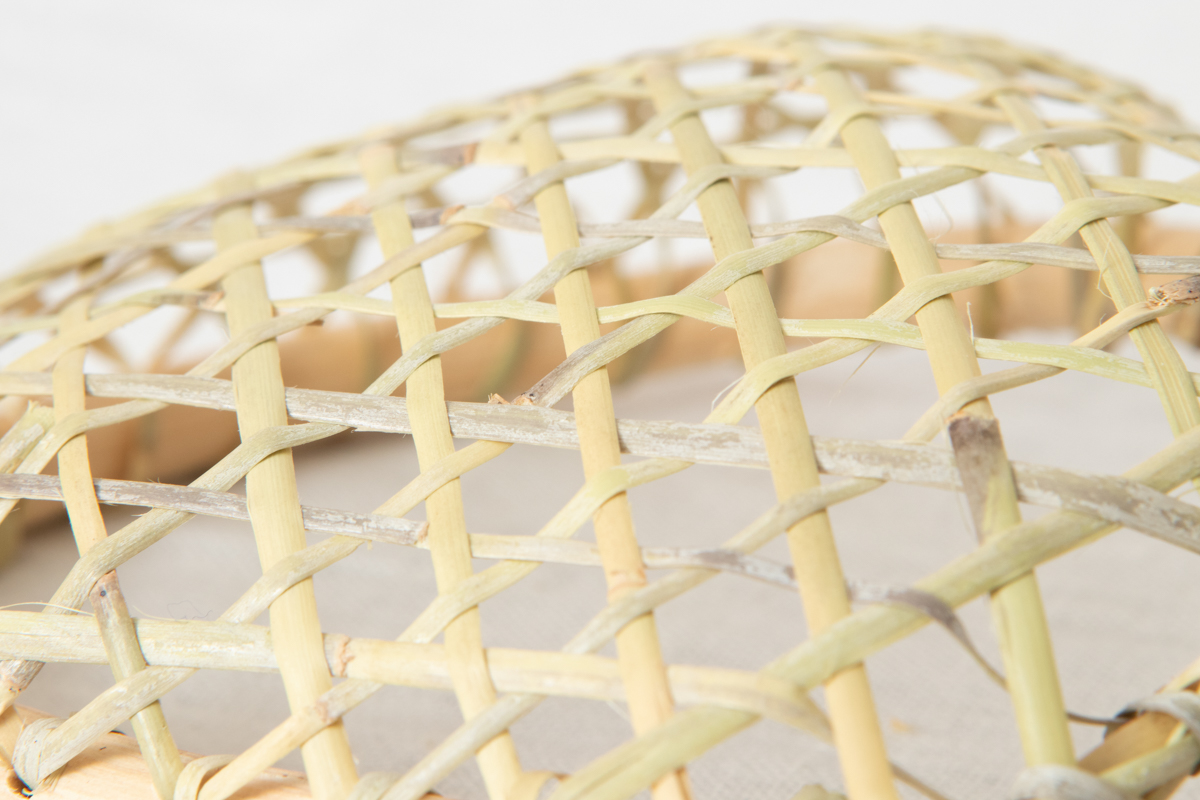

すくう部分全体はすず竹を使って編んでいます。外側につるつるの表皮がきています。

内側には繊維質な肉部分がきています。

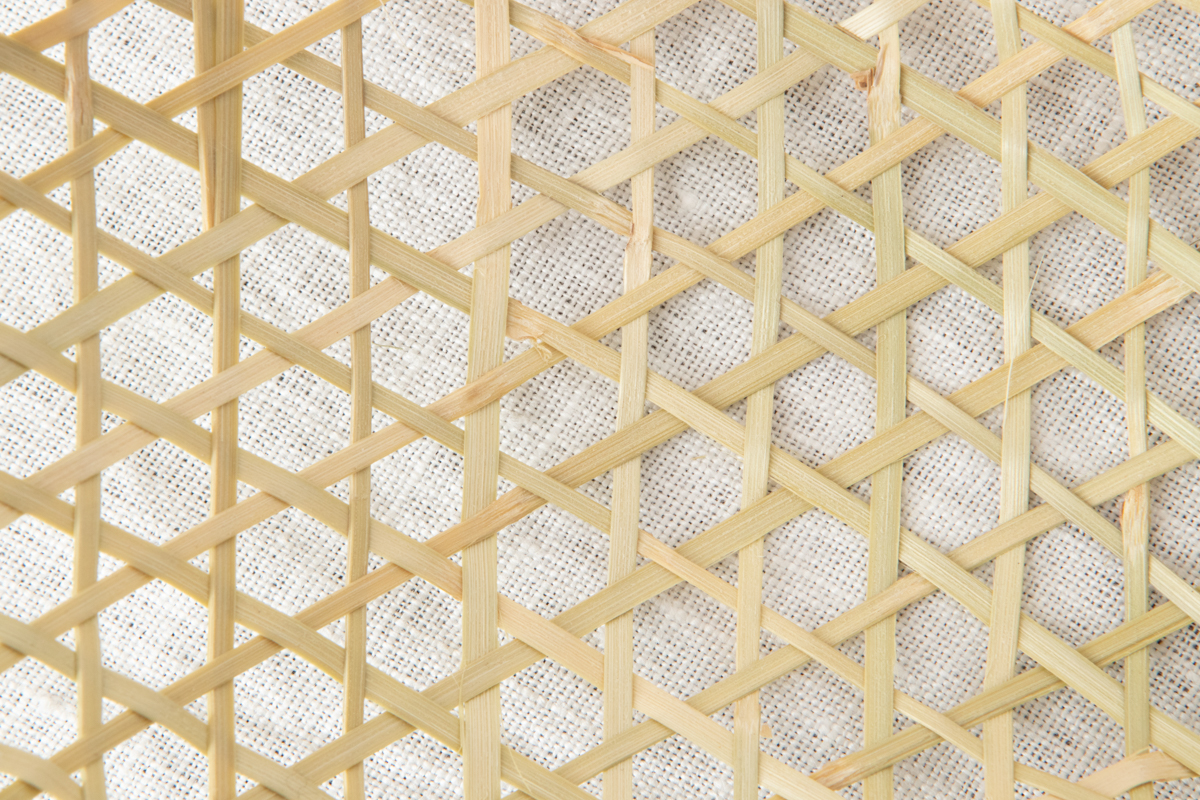

シンプルに六角形を編み重ねていきます。

縁にはまたたびの枝を使用しています。

予めキリで穴を開け、その穴にすず竹のひごを通していきます。

またたびの枝を火を使って曲げます。

時折、仕上げの時に使う火で焦げ跡のような茶色や黒いシミがありますが、製法上の理由です。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

1本の長いまたたびの枝がすくう部分をぐるりと回って、持ち手部分で束ねられています。

六角形の編み目に麺類が落ちるのではないかと心配される声もお聞きしますが、使われている方からは全く問題ないとのことです。

小サイズは、全長35cmほどです。

かご部分、おおよそ横が13cm、縦が14cm程度で深さは4cmほどです。こちらも同様に1cm程度は個体差があります。

現在、作り手の皆さんは、ご高齢になられ生産量も極端に減っています。茹でたての麺や食べ物をざっと揚げる感じ、とても気持ちがよさそうです。

宮城県の竹細工といえば、伝統的な細い篠竹を使った竹細工が有名ですが、

同じように細く、もう少し黄色みがあるすず竹を使った細工もしています。

すず竹とまたたびというこの宮城県ならではの組み合わせでできたすいのうは、

きっと東北の食文化を支えてきたに違いありません。

熱い茹で汁をそのままに、連続して茹でたい時や茹で汁を取っておきたいときには最適な道具です。

麺類や水餃子、枝豆など豆類、野菜類、はたまた水餃子やお団子まで、しっかりとお湯からすくい上げてくれます。

お湯を入れ替えなくて良いので、小さな鍋や少ない水でも効率的に調理ができるのは嬉しいポイントです。

また、竹で作られたすいのうは「福をすくう」縁起物。

壁にかけて、花をあしらう方もいらっしゃるほどです。

道具として「実用的」でありながら、縁起物として「飾る」要素も兼ね備えた、他にはないこの形。

ご家庭の鍋でも取り回しのしやすい小サイズですが、

お手持ちの鍋の直径や深さなどをよくご確認の上、ご購入いただけたらと思います。

※仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市やさらに北部の栗原市では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹や鈴竹を業務用や暮らしの用途に合わせて作っていました。

最盛期は80種類以上の種類のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、現在では貴重な品になっています。

こちらは茹でたものを熱湯から揚げるのに使う、昔ながらの道具「すいのう」です。

産地では「さで」と呼ばれています。

産地では、小・中・大の3サイズを生産していますが、

こちらのページでは、一般のご家庭でも使いやすい一番小さい小サイズご紹介いたします。

すくう部分全体はすず竹を使って編んでいます。外側につるつるの表皮がきています。

内側には繊維質な肉部分がきています。

シンプルに六角形を編み重ねていきます。

縁にはまたたびの枝を使用しています。

予めキリで穴を開け、その穴にすず竹のひごを通していきます。

またたびの枝を火を使って曲げます。

時折、仕上げの時に使う火で焦げ跡のような茶色や黒いシミがありますが、製法上の理由です。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

1本の長いまたたびの枝がすくう部分をぐるりと回って、持ち手部分で束ねられています。

六角形の編み目に麺類が落ちるのではないかと心配される声もお聞きしますが、使われている方からは全く問題ないとのことです。

小サイズは、全長35cmほどです。

かご部分、おおよそ横が13cm、縦が14cm程度で深さは4cmほどです。こちらも同様に1cm程度は個体差があります。

現在、作り手の皆さんは、ご高齢になられ生産量も極端に減っています。茹でたての麺や食べ物をざっと揚げる感じ、とても気持ちがよさそうです。

宮城県の竹細工といえば、伝統的な細い篠竹を使った竹細工が有名ですが、

同じように細く、もう少し黄色みがあるすず竹を使った細工もしています。

すず竹とまたたびというこの宮城県ならではの組み合わせでできたすいのうは、

きっと東北の食文化を支えてきたに違いありません。

熱い茹で汁をそのままに、連続して茹でたい時や茹で汁を取っておきたいときには最適な道具です。

麺類や水餃子、枝豆など豆類、野菜類、はたまた水餃子やお団子まで、しっかりとお湯からすくい上げてくれます。

お湯を入れ替えなくて良いので、小さな鍋や少ない水でも効率的に調理ができるのは嬉しいポイントです。

また、竹で作られたすいのうは「福をすくう」縁起物。

壁にかけて、花をあしらう方もいらっしゃるほどです。

道具として「実用的」でありながら、縁起物として「飾る」要素も兼ね備えた、他にはないこの形。

ご家庭の鍋でも取り回しのしやすい小サイズですが、

お手持ちの鍋の直径や深さなどをよくご確認の上、ご購入いただけたらと思います。

※仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市やさらに北部の栗原市では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹や鈴竹を業務用や暮らしの用途に合わせて作っていました。

最盛期は80種類以上の種類のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、現在では貴重な品になっています。

こちらは茹でたものを熱湯から揚げるのに使う、昔ながらの道具「すいのう」です。

産地では「さで」と呼ばれています。

産地では、小・中・大の3サイズを生産していますが、

こちらのページでは、一般のご家庭でも使いやすい一番小さい小サイズご紹介いたします。

すくう部分全体はすず竹を使って編んでいます。外側につるつるの表皮がきています。

内側には繊維質な肉部分がきています。

シンプルに六角形を編み重ねていきます。

縁にはまたたびの枝を使用しています。

予めキリで穴を開け、その穴にすず竹のひごを通していきます。

またたびの枝を火を使って曲げます。

時折、仕上げの時に使う火で焦げ跡のような茶色や黒いシミがありますが、製法上の理由です。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

1本の長いまたたびの枝がすくう部分をぐるりと回って、持ち手部分で束ねられています。

六角形の編み目に麺類が落ちるのではないかと心配される声もお聞きしますが、使われている方からは全く問題ないとのことです。

小サイズは、全長35cmほどです。

かご部分、おおよそ横が13cm、縦が14cm程度で深さは4cmほどです。こちらも同様に1cm程度は個体差があります。

現在、作り手の皆さんは、ご高齢になられ生産量も極端に減っています。茹でたての麺や食べ物をざっと揚げる感じ、とても気持ちがよさそうです。

宮城県の竹細工といえば、伝統的な細い篠竹を使った竹細工が有名ですが、

同じように細く、もう少し黄色みがあるすず竹を使った細工もしています。

すず竹とまたたびというこの宮城県ならではの組み合わせでできたすいのうは、

きっと東北の食文化を支えてきたに違いありません。

熱い茹で汁をそのままに、連続して茹でたい時や茹で汁を取っておきたいときには最適な道具です。

麺類や水餃子、枝豆など豆類、野菜類、はたまた水餃子やお団子まで、しっかりとお湯からすくい上げてくれます。

お湯を入れ替えなくて良いので、小さな鍋や少ない水でも効率的に調理ができるのは嬉しいポイントです。

また、竹で作られたすいのうは「福をすくう」縁起物。

壁にかけて、花をあしらう方もいらっしゃるほどです。

道具として「実用的」でありながら、縁起物として「飾る」要素も兼ね備えた、他にはないこの形。

ご家庭の鍋でも取り回しのしやすい小サイズですが、

お手持ちの鍋の直径や深さなどをよくご確認の上、ご購入いただけたらと思います。

※仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市やさらに北部の栗原市では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹や鈴竹を業務用や暮らしの用途に合わせて作っていました。

最盛期は80種類以上の種類のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、現在では貴重な品になっています。