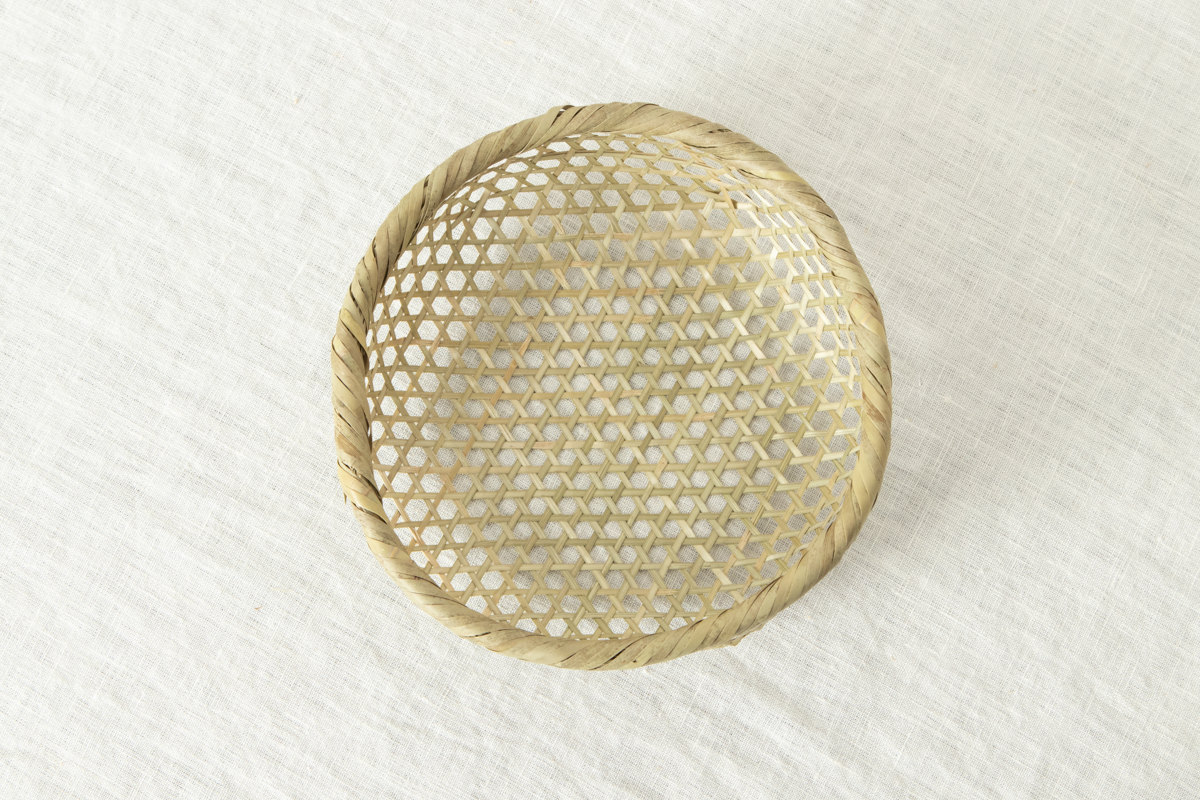

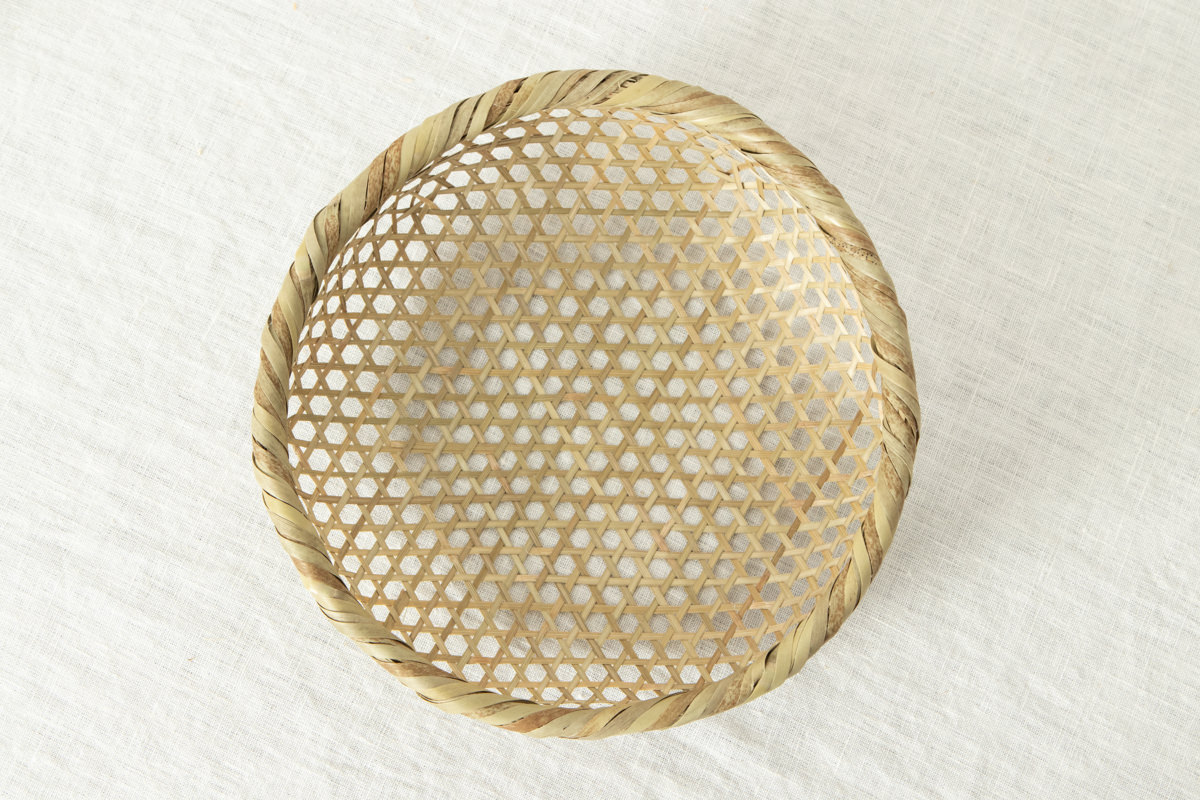

330115 宮城県/篠竹 目かご 上(小豆洗い) 浅 小・大 2サイズ

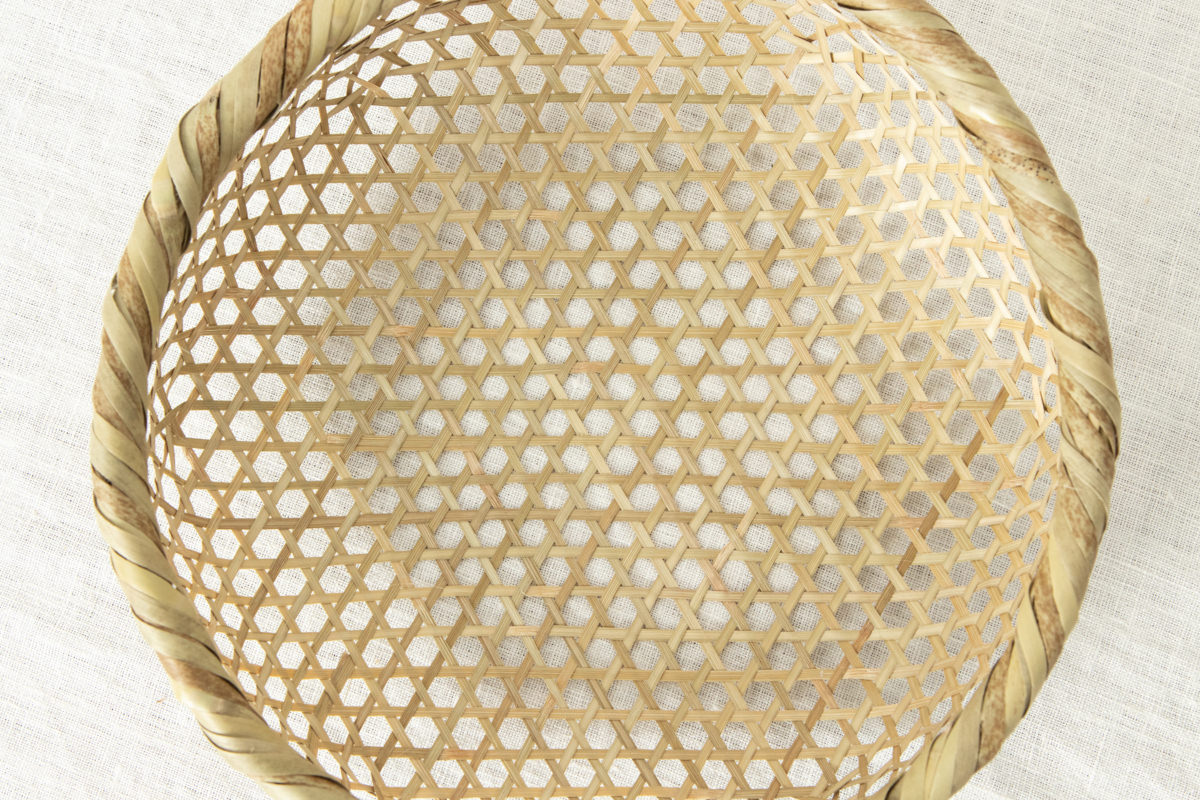

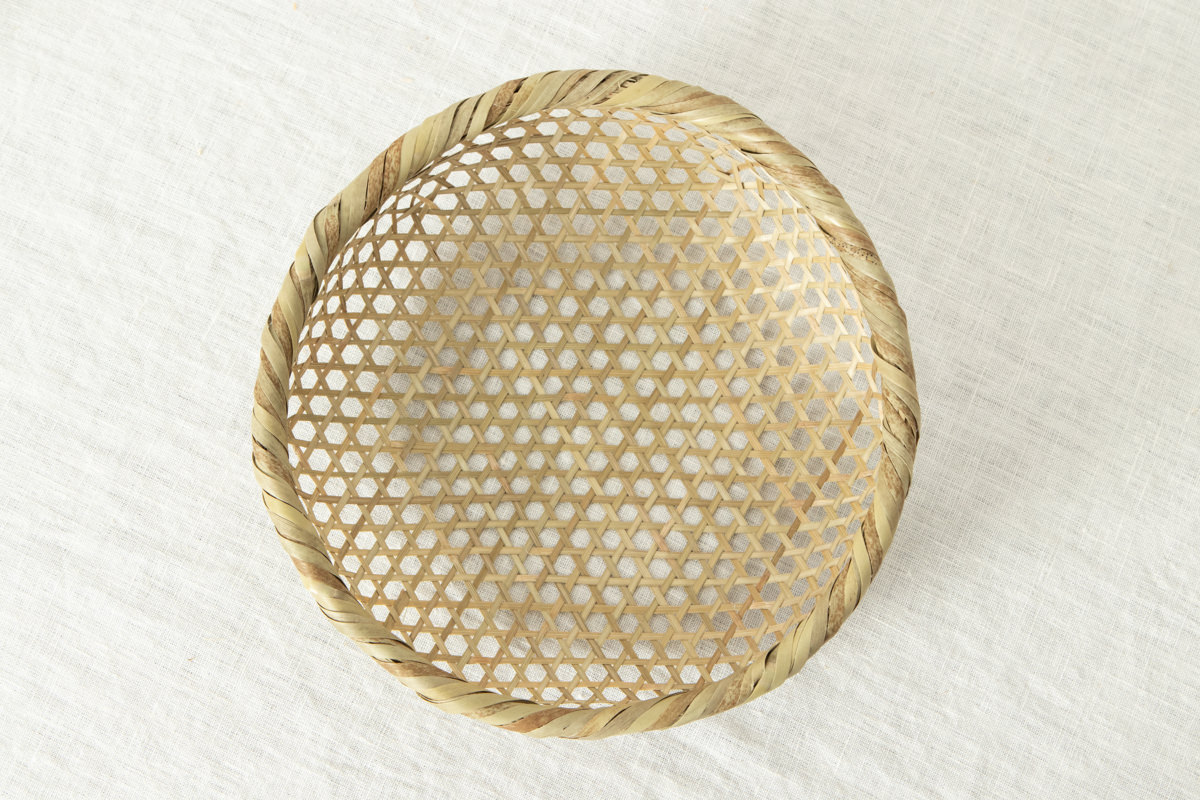

こちらは規則的に並ぶ六角形が特徴的な目かごです。

「目かご」とは、編み目が開いているかごやざるの総称で、「目ざる」と呼ぶ場合もあります。

その目かごの中でも、編み目の細かい「小豆洗い(あずきあらい)」と呼ばれるタイプで、

さらにぐっと高さを低くしたものがこちらです。

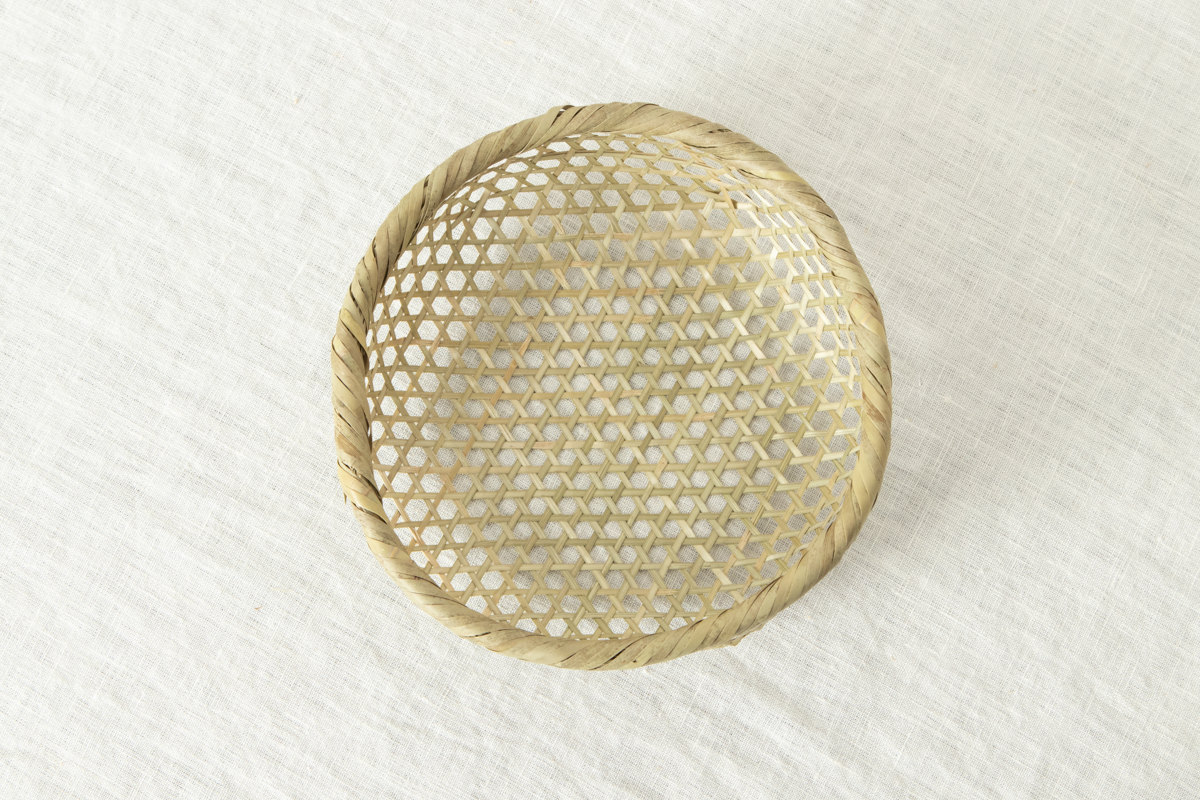

こちらは小と大の2サイズがあります。

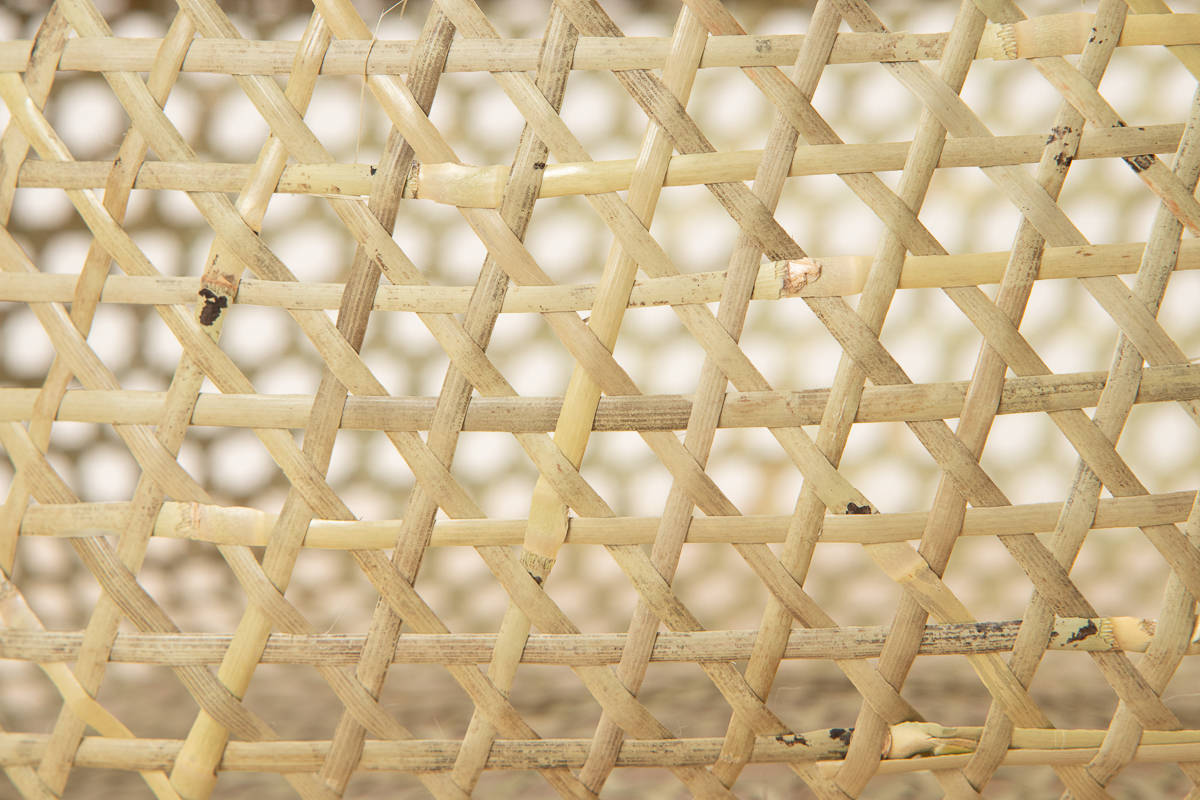

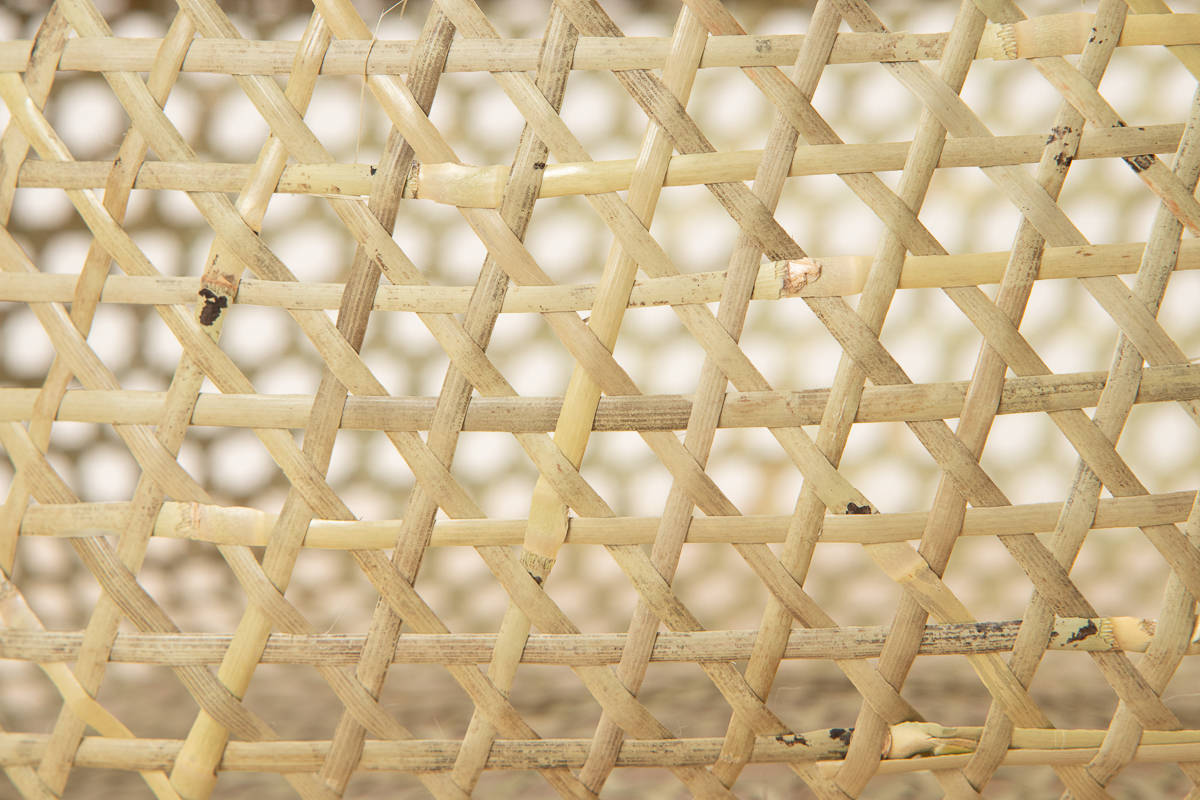

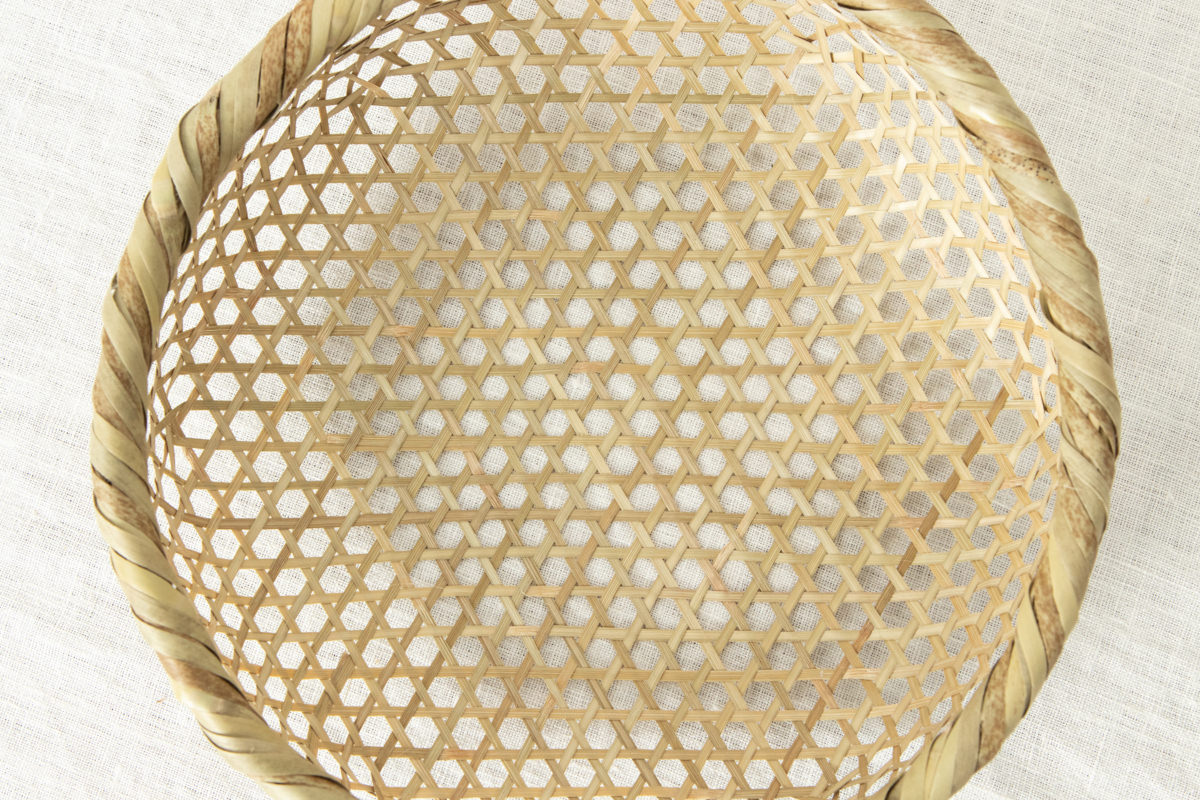

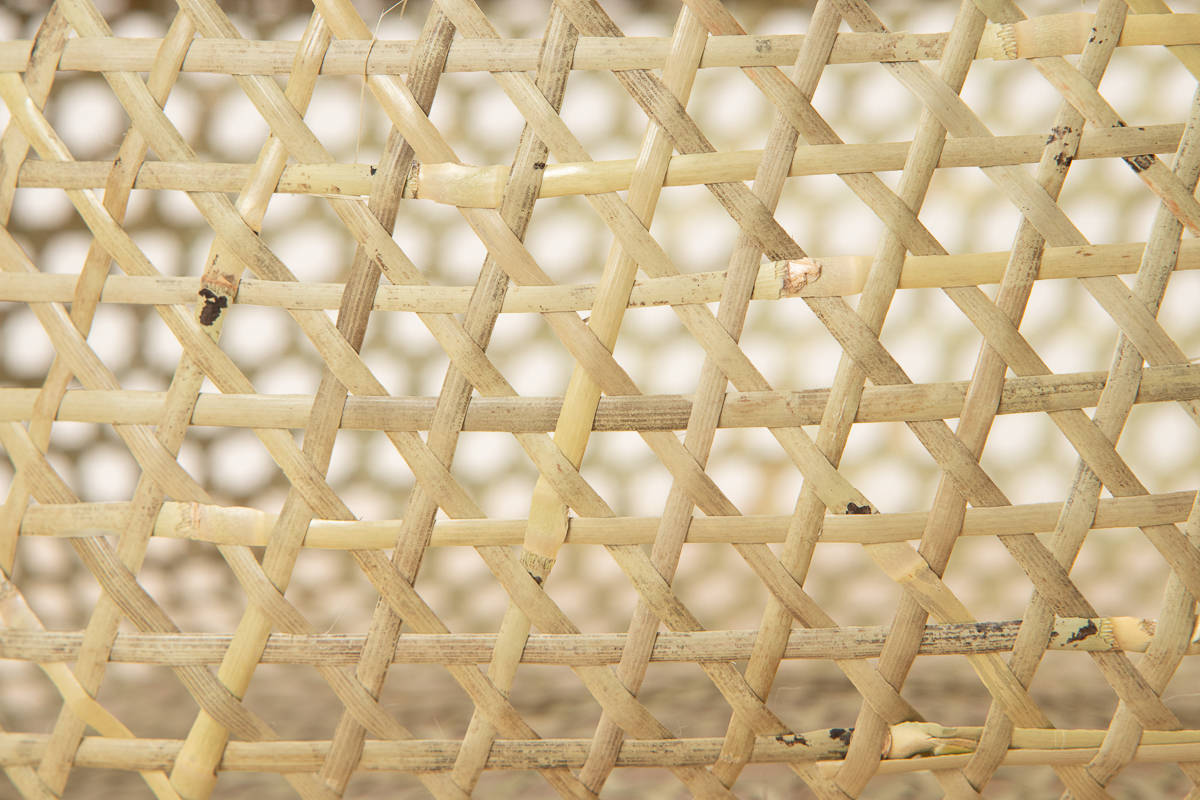

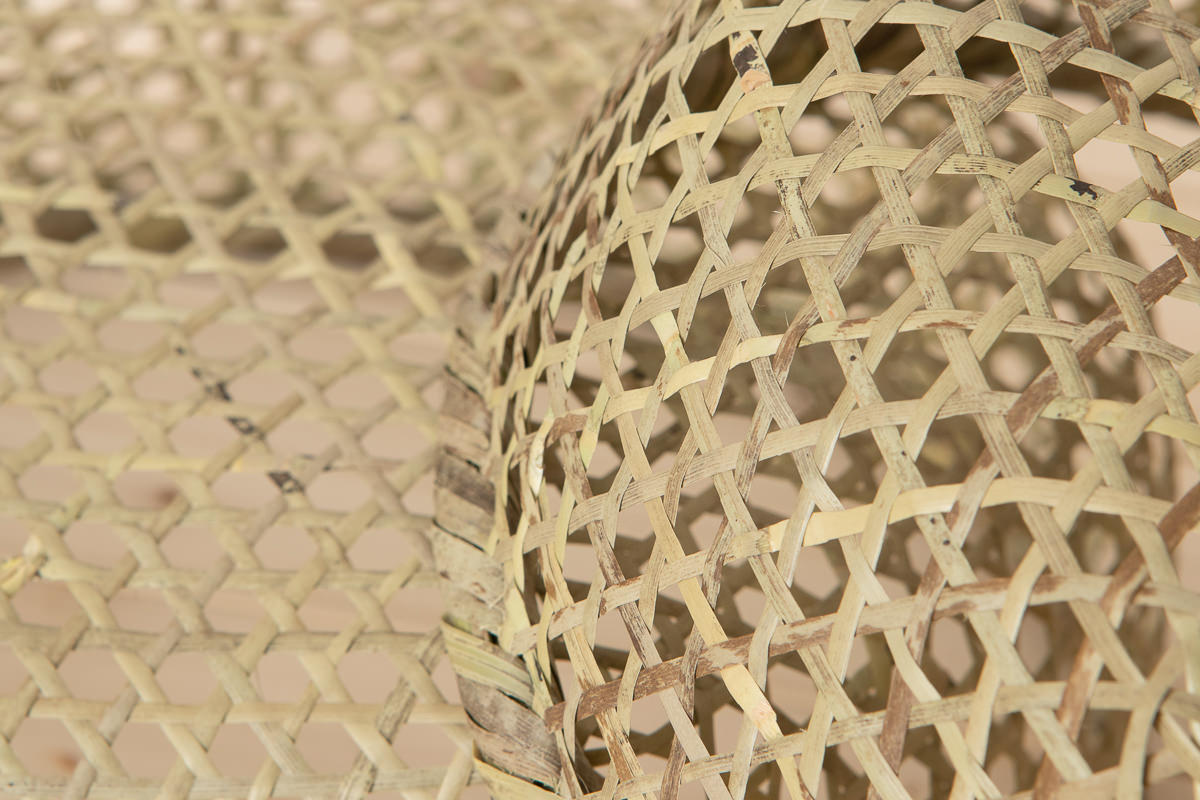

全体は六角形を作っていく、「六つ目編み」という編み方で作られています。編み目の大きさはおよそ0.7cmほどで、細やかな編み目が続きます。

この目があいていることで、野菜や貝類などについた汚れが編み目からスルスルと落ちるようになっています。

ひごの幅や厚みが揃い、編み目の六角形もきれいに整っていて、繊細で美しい仕上がりの目かごです。

縁も篠竹を芯材にして、篠竹で巻かれています。

宮城の篠竹は他の地域の竹細工とはまた違った色味・風合いです。

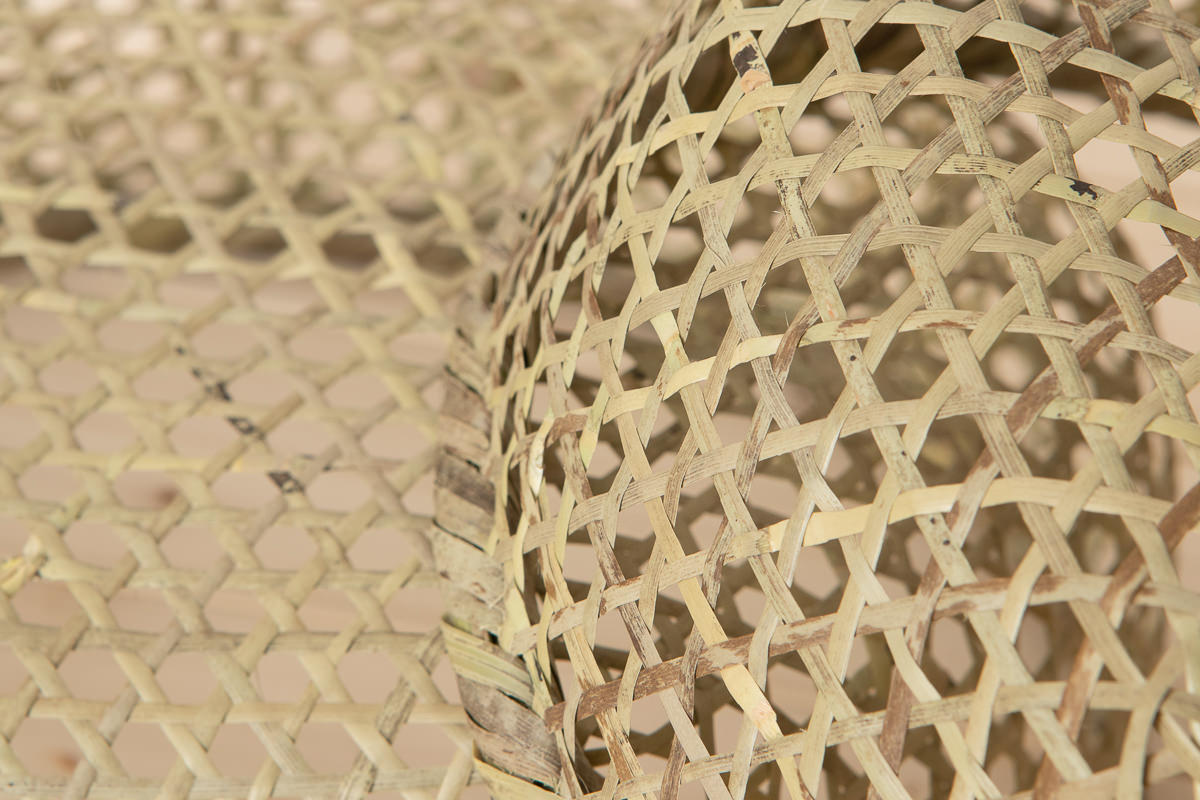

底面は力竹のような補強がなく、篠竹は比較的柔らかい素材のため、手のひらを当てて軽く押すと、ペコっと凹むような仕様になっています。

それこそが篠竹のしなやかさの表していて、硬い素材と違い、簡単にパキッと折れにくいです。また、それが手当たりの柔らかさにもつながります。

底面の頂点部分は、六角形の編み目ではなく、それぞれの方向から来たひごが重なり合うようになっています。

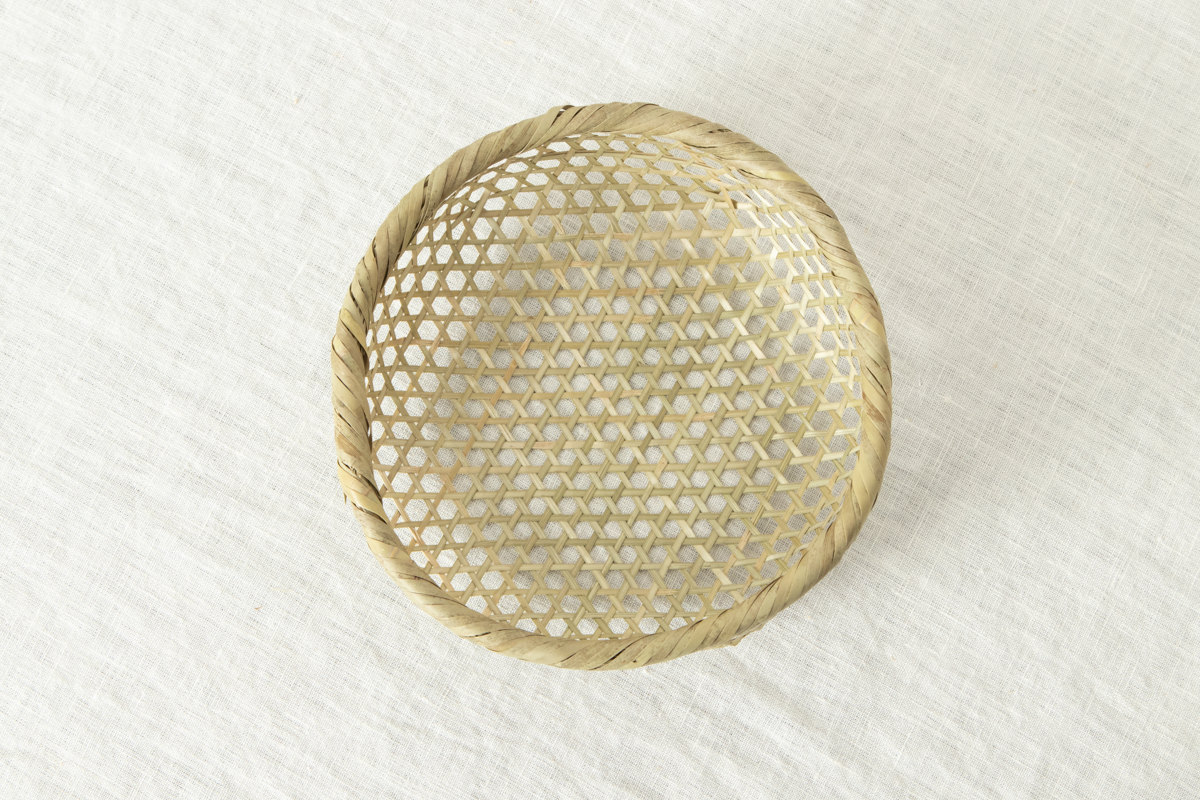

こちらは小サイズです。

大人の方が手を広げたくらいの大きさです。みかんを4つほど平置きできます。

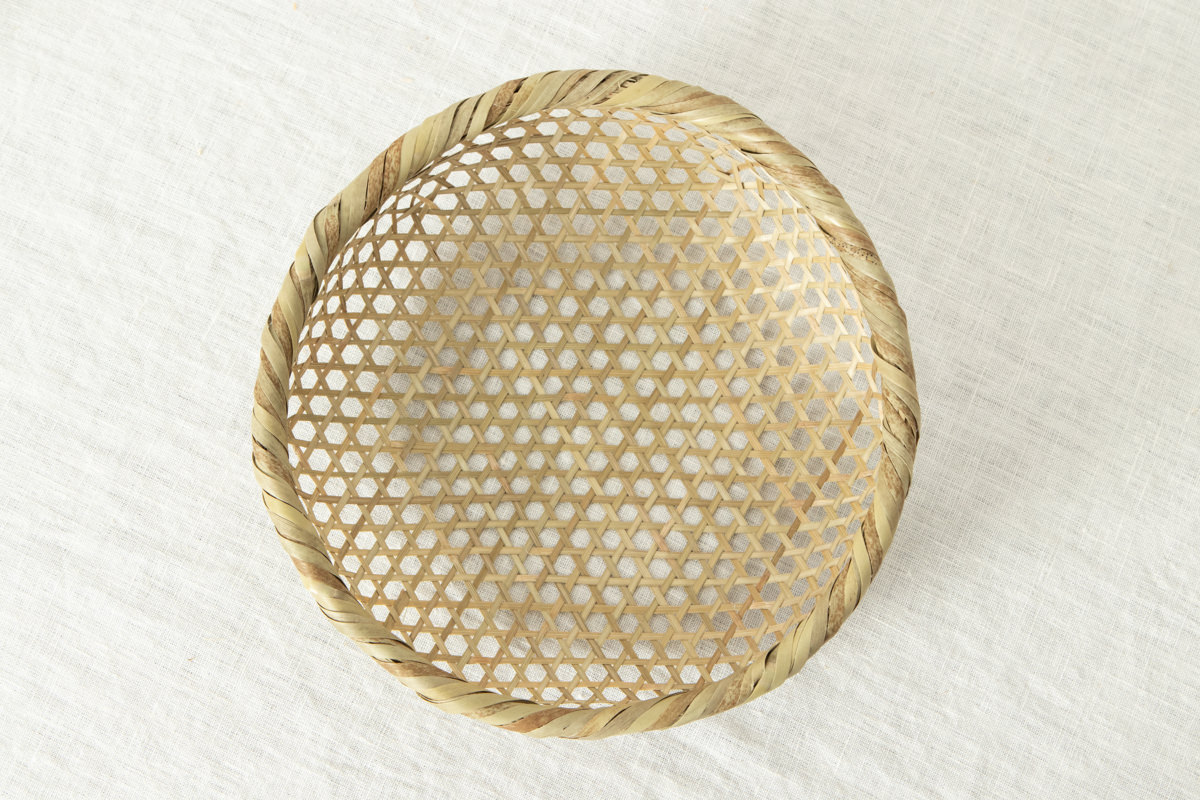

こちらは大サイズです。

大人の方が手を広げて、それが中に入るくらいの大きさです。みかんを5-7つほど平置きできます。

名前の通り、もとは小豆を洗うのに使われていました。

小豆といっても、大きさや種類がいろいろありますが、

その中では比較的大粒のものを洗うぐらいの目の大きさとなります。

産地では以前は、他にも山菜やきのこ、貝を洗う目かごというのがそれぞれにあり、

いかに用途によってざるやかごが細分化されていたかがわかります。

人々が日々の暮らしを快適に過ごせるよう、職人たちが作り分けていたのです。

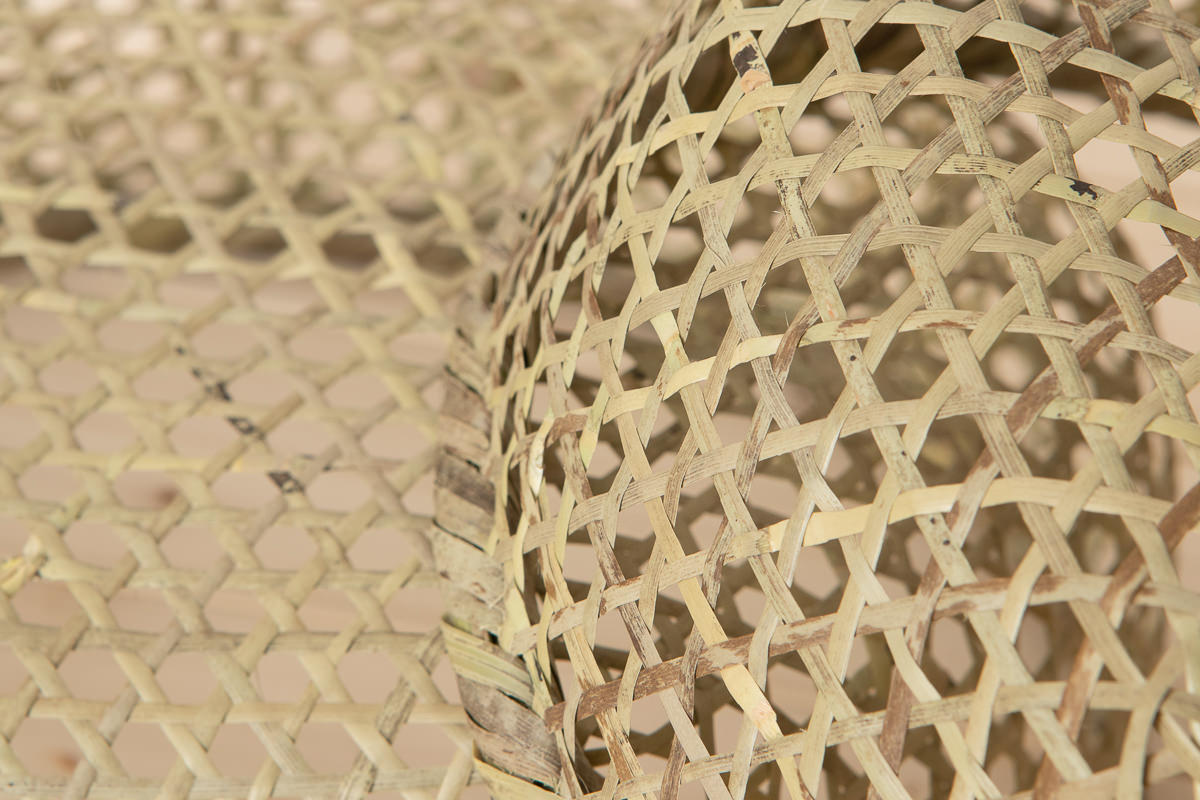

宮城県の篠竹細工は他の竹細工に比べ、材料も柔らかく、ひごも細めです。

重いものを乗せて運んだりするかごではありませんので、

水分で重みのある果物などを入れた場合のお取り扱いにご注意ください。

例えば、枝豆をこの中で水洗い・塩もみをして、鍋に入れます。

茹で上がったら、この目かごにお湯ごとザーッと湯切りをして、

そのまま小皿を敷けば、器として卓上に出すこともできます。

仕込みの道具でありながら、そのまま卓上の器になることもできます。

さらに、お食事中もその風合いも楽しませてくれます。

他にもザクザクと切った野菜をボールを敷いて、じゃぶじゃぶと洗ったり、

あさりやしじみなど貝類をじゃらじゃらと洗ったり。

またはいちごやぶどうなど果物類を洗うのにも日々活躍することと思います。

軽くて、しなやかな篠竹の質感や風合いを存分に楽しめるこの目かご。

洗った後は、S字フックなどに引っかけて乾かしておくのもお勧めです。

また、乾いた後、使わないときはこのように入れ子にもできます。

宮城の伝統的な篠竹細工の中でも特徴的な名前で、きれいな仕上がりです。

物を入れたまま運んだり、動かさないことを前提として、

果物かごにしたり、コップや食器類を伏せるかごとしてお使いの方もいらっしゃいます

現在は小豆や豆類を洗う機会は少なくなっているかもしれませんが、

台所の水切りざるや多用途のかごとして、日々お使いくださいませ。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

<宮城県岩出山の篠竹細工>

宮城県の仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市岩出山地区では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹(しのたけ)と呼ばれるしなやかな笹を使い、

暮らしの道具や業務用として、用途に合わせて作っていました。

宮城県の篠竹細工は何よりとても軽く、手当たりも柔らかいため、

日々の台所まわりにおいて、とても使い勝手が良いことで知られています。

最盛期は80種類以上のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、

縁に真竹を使用しないなど、いわゆる篠竹だけを使った昔ながらの素朴な

ざるやかごは、数名のご高齢の方々が作るもののみとなっています

こちらは規則的に並ぶ六角形が特徴的な目かごです。

「目かご」とは、編み目が開いているかごやざるの総称で、「目ざる」と呼ぶ場合もあります。

その目かごの中でも、編み目の細かい「小豆洗い(あずきあらい)」と呼ばれるタイプで、

さらにぐっと高さを低くしたものがこちらです。

こちらは小と大の2サイズがあります。

名前の通り、もとは小豆を洗うのに使われていました。

小豆といっても、大きさや種類がいろいろありますが、

その中では比較的大粒のものを洗うぐらいの目の大きさとなります。

産地では以前は、他にも山菜やきのこ、貝を洗う目かごというのがそれぞれにあり、

いかに用途によってざるやかごが細分化されていたかがわかります。

人々が日々の暮らしを快適に過ごせるよう、職人たちが作り分けていたのです。

宮城県の篠竹細工は他の竹細工に比べ、材料も柔らかく、ひごも細めです。

重いものを乗せて運んだりするかごではありませんので、

水分で重みのある果物などを入れた場合のお取り扱いにご注意ください。

例えば、枝豆をこの中で水洗い・塩もみをして、鍋に入れます。

茹で上がったら、この目かごにお湯ごとザーッと湯切りをして、

そのまま小皿を敷けば、器として卓上に出すこともできます。

仕込みの道具でありながら、そのまま卓上の器になることもできます。

さらに、お食事中もその風合いも楽しませてくれます。

他にもザクザクと切った野菜をボールを敷いて、じゃぶじゃぶと洗ったり、

あさりやしじみなど貝類をじゃらじゃらと洗ったり。

またはいちごやぶどうなど果物類を洗うのにも日々活躍することと思います。

軽くて、しなやかな篠竹の質感や風合いを存分に楽しめるこの目かご。

洗った後は、S字フックなどに引っかけて乾かしておくのもお勧めです。

また、乾いた後、使わないときはこのように入れ子にもできます。

宮城の伝統的な篠竹細工の中でも特徴的な名前で、きれいな仕上がりです。

物を入れたまま運んだり、動かさないことを前提として、

果物かごにしたり、コップや食器類を伏せるかごとしてお使いの方もいらっしゃいます

現在は小豆や豆類を洗う機会は少なくなっているかもしれませんが、

台所の水切りざるや多用途のかごとして、日々お使いくださいませ。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

<宮城県岩出山の篠竹細工>

宮城県の仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市岩出山地区では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹(しのたけ)と呼ばれるしなやかな笹を使い、

暮らしの道具や業務用として、用途に合わせて作っていました。

宮城県の篠竹細工は何よりとても軽く、手当たりも柔らかいため、

日々の台所まわりにおいて、とても使い勝手が良いことで知られています。

最盛期は80種類以上のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、

縁に真竹を使用しないなど、いわゆる篠竹だけを使った昔ながらの素朴な

ざるやかごは、数名のご高齢の方々が作るもののみとなっています

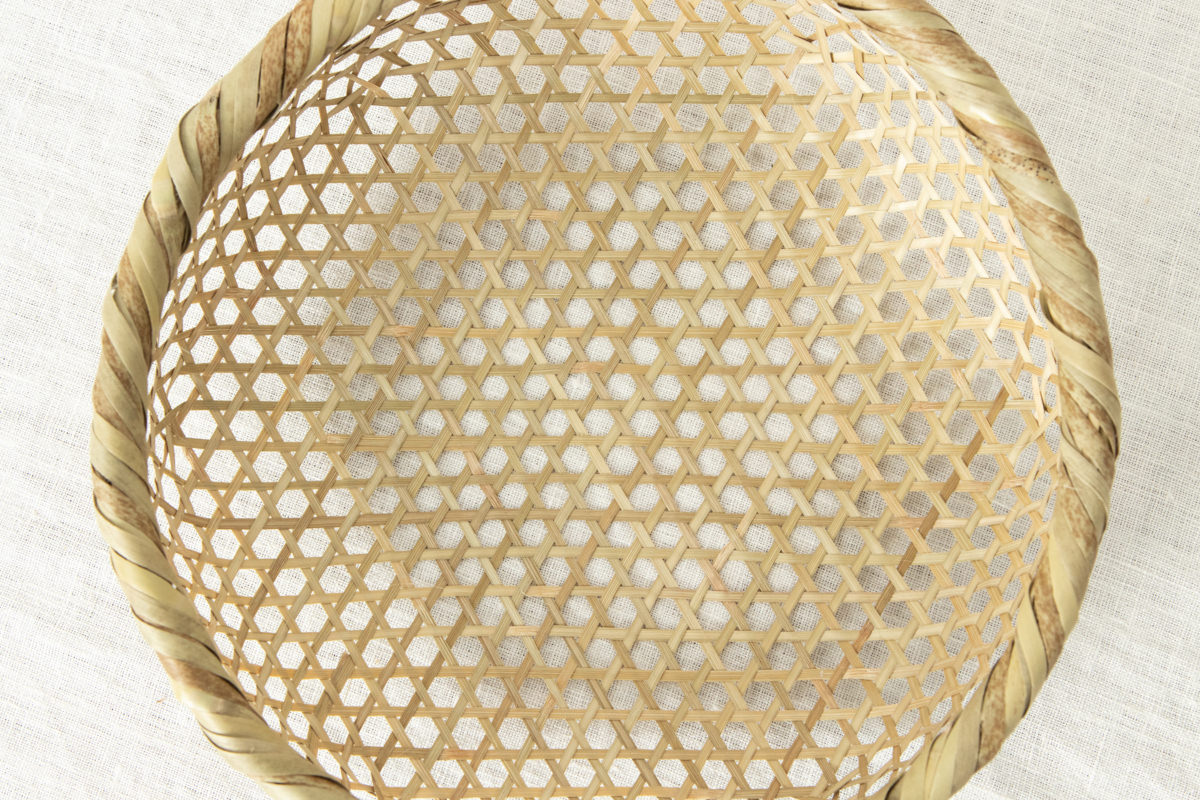

こちらは規則的に並ぶ六角形が特徴的な目かごです。

「目かご」とは、編み目が開いているかごやざるの総称で、「目ざる」と呼ぶ場合もあります。

その目かごの中でも、編み目の細かい「小豆洗い(あずきあらい)」と呼ばれるタイプで、

さらにぐっと高さを低くしたものがこちらです。

こちらは小と大の2サイズがあります。

全体は六角形を作っていく、「六つ目編み」という編み方で作られています。編み目の大きさはおよそ0.7cmほどで、細やかな編み目が続きます。

この目があいていることで、野菜や貝類などについた汚れが編み目からスルスルと落ちるようになっています。

ひごの幅や厚みが揃い、編み目の六角形もきれいに整っていて、繊細で美しい仕上がりの目かごです。

縁も篠竹を芯材にして、篠竹で巻かれています。

宮城の篠竹は他の地域の竹細工とはまた違った色味・風合いです。

底面は力竹のような補強がなく、篠竹は比較的柔らかい素材のため、手のひらを当てて軽く押すと、ペコっと凹むような仕様になっています。

それこそが篠竹のしなやかさの表していて、硬い素材と違い、簡単にパキッと折れにくいです。また、それが手当たりの柔らかさにもつながります。

底面の頂点部分は、六角形の編み目ではなく、それぞれの方向から来たひごが重なり合うようになっています。

こちらは小サイズです。

大人の方が手を広げたくらいの大きさです。みかんを4つほど平置きできます。

こちらは大サイズです。

大人の方が手を広げて、それが中に入るくらいの大きさです。みかんを5-7つほど平置きできます。

名前の通り、もとは小豆を洗うのに使われていました。

小豆といっても、大きさや種類がいろいろありますが、

その中では比較的大粒のものを洗うぐらいの目の大きさとなります。

産地では以前は、他にも山菜やきのこ、貝を洗う目かごというのがそれぞれにあり、

いかに用途によってざるやかごが細分化されていたかがわかります。

人々が日々の暮らしを快適に過ごせるよう、職人たちが作り分けていたのです。

宮城県の篠竹細工は他の竹細工に比べ、材料も柔らかく、ひごも細めです。

重いものを乗せて運んだりするかごではありませんので、

水分で重みのある果物などを入れた場合のお取り扱いにご注意ください。

例えば、枝豆をこの中で水洗い・塩もみをして、鍋に入れます。

茹で上がったら、この目かごにお湯ごとザーッと湯切りをして、

そのまま小皿を敷けば、器として卓上に出すこともできます。

仕込みの道具でありながら、そのまま卓上の器になることもできます。

さらに、お食事中もその風合いも楽しませてくれます。

他にもザクザクと切った野菜をボールを敷いて、じゃぶじゃぶと洗ったり、

あさりやしじみなど貝類をじゃらじゃらと洗ったり。

またはいちごやぶどうなど果物類を洗うのにも日々活躍することと思います。

軽くて、しなやかな篠竹の質感や風合いを存分に楽しめるこの目かご。

洗った後は、S字フックなどに引っかけて乾かしておくのもお勧めです。

また、乾いた後、使わないときはこのように入れ子にもできます。

宮城の伝統的な篠竹細工の中でも特徴的な名前で、きれいな仕上がりです。

物を入れたまま運んだり、動かさないことを前提として、

果物かごにしたり、コップや食器類を伏せるかごとしてお使いの方もいらっしゃいます

現在は小豆や豆類を洗う機会は少なくなっているかもしれませんが、

台所の水切りざるや多用途のかごとして、日々お使いくださいませ。

いずれかお好みのサイズをお選びください。

<宮城県岩出山の篠竹細工>

宮城県の仙台市よりも50キロほど北部に位置する大崎市岩出山地区では、

江戸時代のころから武家の内職でかごやざる作りが始まったと言われています。

その地域に自生していた篠竹(しのたけ)と呼ばれるしなやかな笹を使い、

暮らしの道具や業務用として、用途に合わせて作っていました。

宮城県の篠竹細工は何よりとても軽く、手当たりも柔らかいため、

日々の台所まわりにおいて、とても使い勝手が良いことで知られています。

最盛期は80種類以上のかごやざるが作られていましたが、

時代の流れとともに種類も生産量も減少しており、

縁に真竹を使用しないなど、いわゆる篠竹だけを使った昔ながらの素朴な

ざるやかごは、数名のご高齢の方々が作るもののみとなっています