450501 岩手県/サルナシ&ヤナギ 面岸箕(おもぎしみ)二尺二寸〜尺 7サイズ

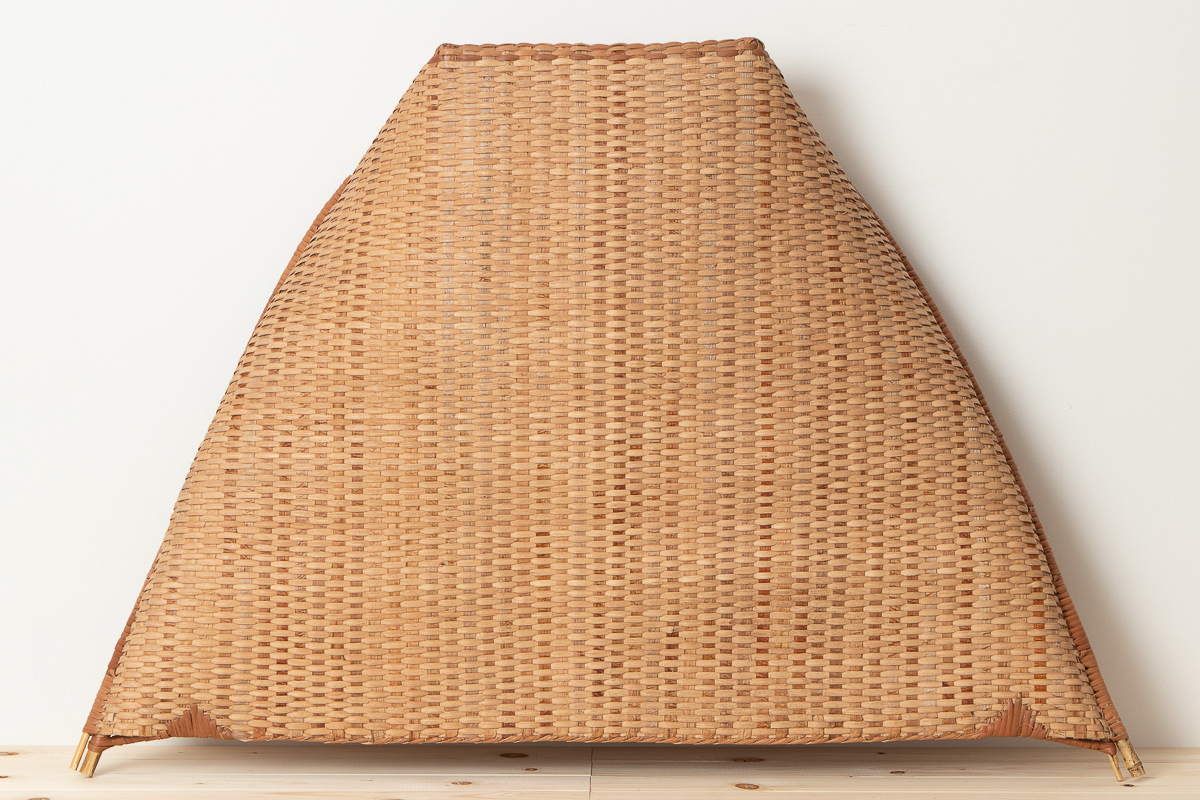

この独特の色味と末広がりの形、

特徴的な岩手県一戸町面岸(おもぎし)集落で伝統的に作られる箕です。

その歴史ははっきりはしていませんが、江戸時代には生産が確認されており、

昭和40年頃までは集落全員が箕作りに携わっていたといいます。

かごやざるの材料としては聞き慣れない素材を使って作られています。

サルナシ、ヤマネコヤナギ、ヤマザクラ、根曲竹という

4種類の植物から作られています。

サルナシ(ニギョウ)は生物学的にはマタタビの仲間となり、

果実は「コクワ」とも呼ばれ、甘酸っぱいキウイのような味です。

4種類の材料採取時期は、サルナシが一番早く5月ごろです。

ヤマネコヤナギやヤマザクラの樹皮は梅雨の6月から7月に採取します。

樹皮は木が水分を含んでいる方が剥がしやすいからです。

縁に使う根曲竹は、山菜の筍としても食されていますが、

箕に使うものは3、4年のものを選び、晩秋から冬にかけて、採っておきます。

面岸箕はお米・麦、小豆やそばの実に加えて、

稗(ひえ)や粟(あわ)などの雑穀や、ゴマの実などを振って、

選別するために使われていました。

昔から実用で使われていた箕のサイズはさらに大きく、

二尺九寸(奥行約88cm)、二尺六寸(79cm)、二尺三寸(70cm)

などがありました。残念ながら、現在、このようなサイズは作られていません。

こちらのページでは現在作られている、

二尺二寸(奥行約67cm、横幅約102cm)から、

尺(奥行約30cm、横幅約49cm)まで、

二寸(約6cm)違いの7サイズをご紹介します。

産地では、一番大きな二尺二寸と二尺サイズが「実用箕」とされ、

尺八寸から下のサイズは「民芸箕」と呼ばれています。

民芸箕とは飾ったり、ご家庭の中で使うようなサイズのものを指します。

今の暮らしにおいては、その民芸箕でも大きいと感じます。

ちなみにこの産地のサイズの表記は横幅ではなく、奥行の長さを示します。ですから、二尺サイズと言ったら、縦の奥行が約60cmあるということです。

横幅は90cmほどで、とても大きいということがわかります。

7サイズ、実用箕と民芸箕の違いはあるものの、おおよそ作りは同じです。

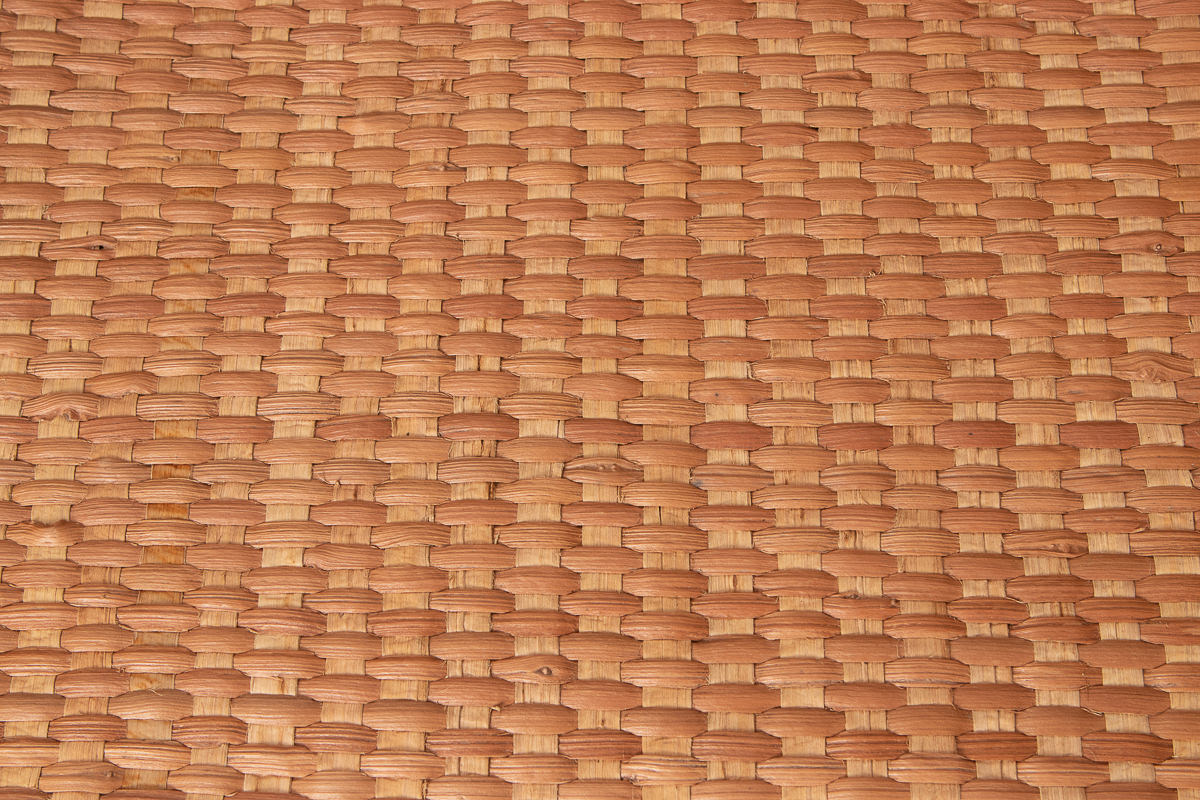

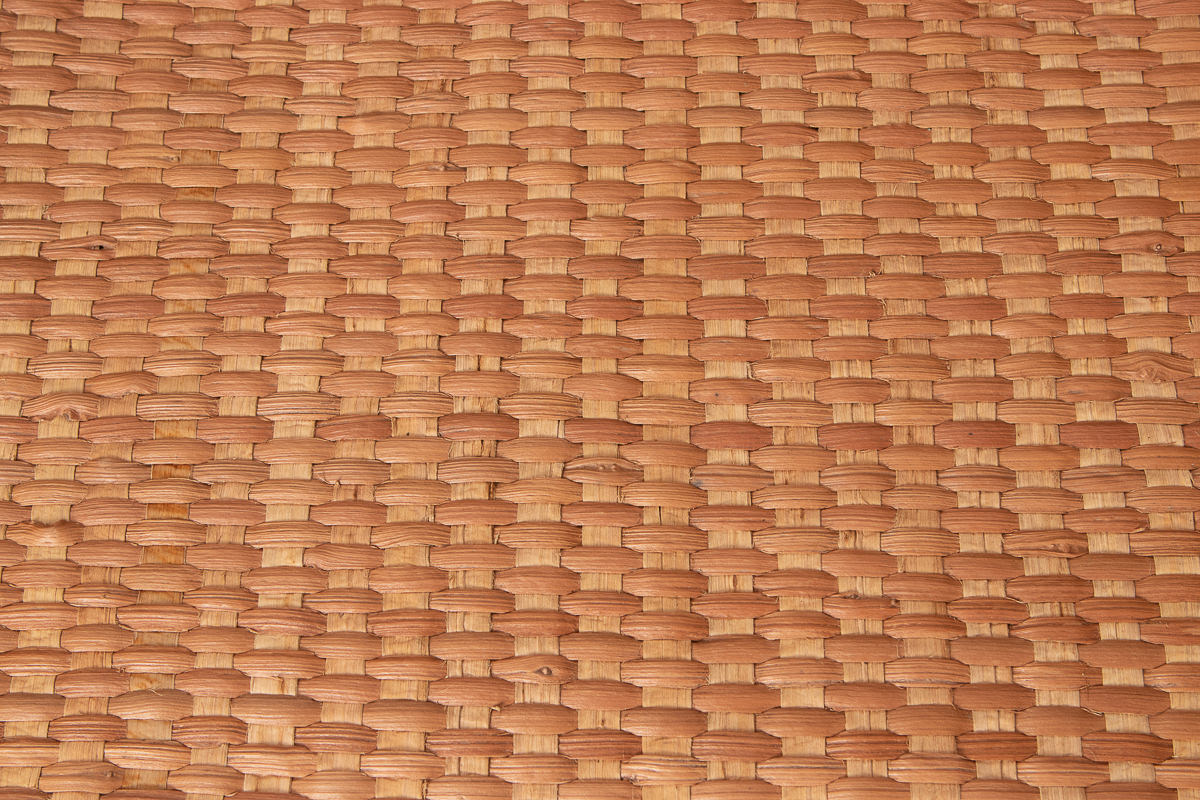

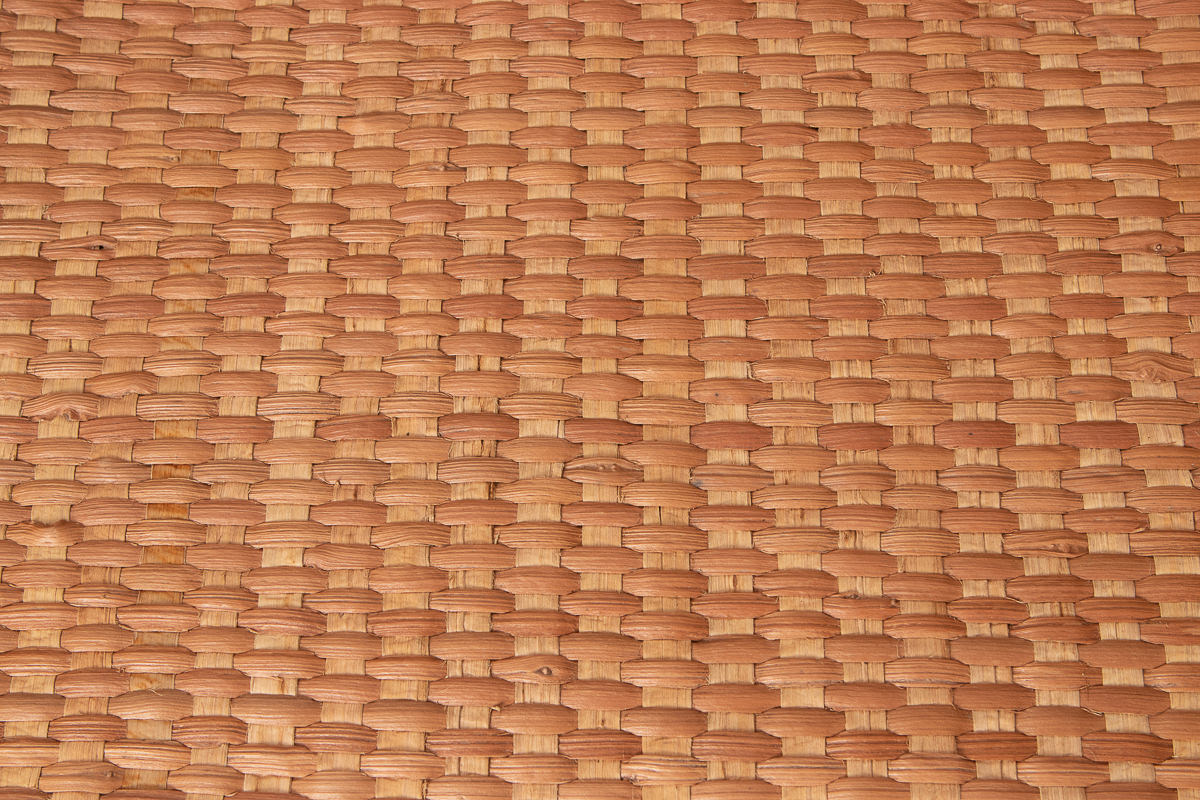

細かい雑穀も漏らさずに選別できるような箕で、すき間のない編み目が続きます。

横ひごはサルナシを使用しています。サルナシの木の枝の皮をむき、ドラム缶を使って、蒸します。

それを天日で乾燥させることで、他にはないこの赤茶色の風合いになります。

縦はヤマネコヤナギ(バッコヤナギ)の樹皮を剥いだものです。

表皮ではなく、二枚皮と言って、一枚内側の皮を使います。

この二つの素材がしっかりと噛みあって、編み目を構成しています。

先端部分もピシっと一列に決まっています。

この箕で一番ざらざらと穀物を転がしたり、揺すったりして消耗するのは、

この奥の部分です。そこにはヤマザクラの皮が補強で入れられています。

奥の部分の両端はこのようにあじろ編みで折り重ねています。

かごやざると違う、2つのパートを折り重ねる箕の特徴的な部分です。

裏返すと、背中部分が内側に織り込まれているのがわかります。

縁には2本の根曲竹を使っています。その2本の根曲竹で編み目を挟む形です。

挟んだら、それをまたサルナシできっちりと巻いて締めていきます。

手で持つ部分は全て、すき間なく巻いていきます。先端に行くと、根曲竹が見えます。

そして、面岸箕のもう一つの特徴はこのように先端に穴が開いていることです。

こちらは「マナグ」(目を意味する)と呼ばれます。選別した穀物を袋に入れるときにこの穴から流すのです。よく考えられています。民芸箕のサイズも同じ仕様です。

それでは、7サイズを順番にご紹介していきます。

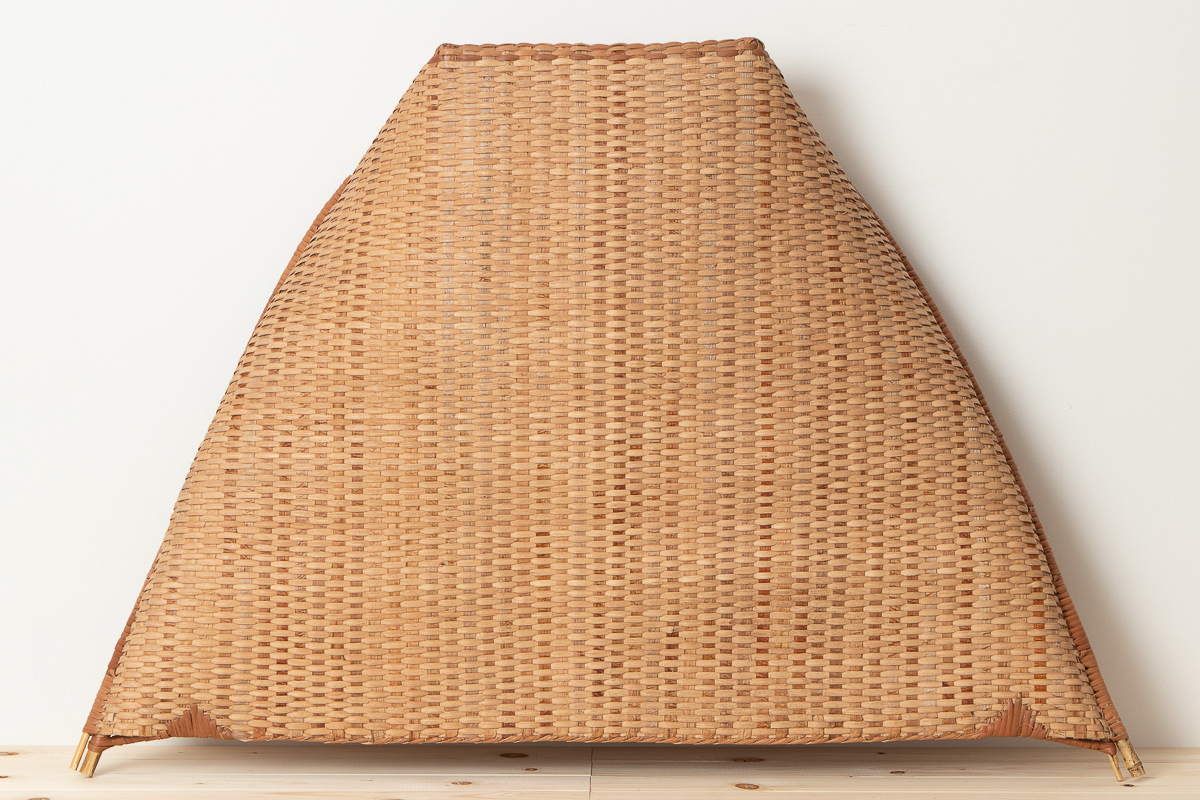

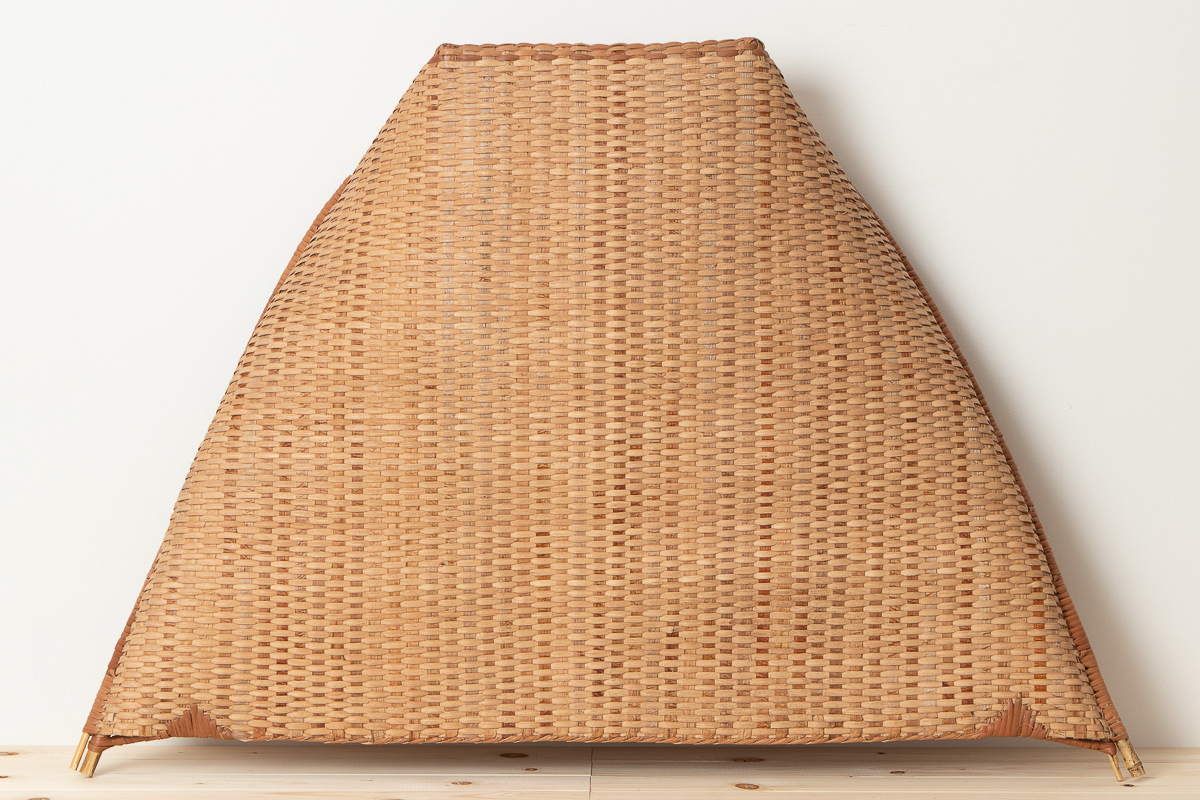

こちらは最大の二尺二寸サイズです。

横幅102cmほどで、奥行が67cmほどです。

次は二尺サイズです。

横幅が98cmほどで、奥行が約60cmです。

ここまでを実用の箕と呼び、ここから下のサイズは民芸箕の部類に入ります。

実用箕と民芸箕の作りの違いはこの先端部にあります。

右側の民芸箕の方には奥だけでなく、先端部にも桜の皮がデザインで入っています。

目で楽しめるような工夫がされています。

順に民芸箕をご紹介します。

民芸箕の中では一番大きな尺八寸サイズです。

横幅約78cm、奥行が54cmほどです。十分な大きさです。飾ると迫力があります。

続いて、こちらは尺六寸サイズです。

横幅約68cm、奥行が48cmほどです。

次に尺四寸サイズです。

横幅約60cm、奥行が42cmほどです。

そして、こちらが尺二寸サイズです。

横幅約52cm、奥行が36cmほどです。

最後は一番小さい尺サイズです。

横幅約49cm、奥行が30cmほどです。

面岸の箕は、その色味もさることながら、大きさにしてはとても軽いことも特徴のひとつです。

また、あたりが柔らかいため、収穫物を傷めず扱えるのもこちらの良さです。

実用はもちろんですが、箕は末広がりの形で縁起物としても位置づけられ、

インテリアとして飾り、このコクのある存在感を楽しまれている方もいらっしゃいます。

小さいサイズは、果物や野菜などをのせるかごとして、またはちりとりにも。

大きいサイズは壁に飾ったり、菜園での収穫にもお勧めです。

こちらに花を生けるのも素敵です。

また、広がった形状ですので、お店の品物をこちらに並べるのも良さそうです。

お店の雰囲気を引き立ててくれることと思います。

こちらの箕の広がりと色味から醸し出す存在感は、他にはないものです。

お好みのサイズをお選びください。

この独特の色味と末広がりの形、

特徴的な岩手県一戸町面岸(おもぎし)集落で伝統的に作られる箕です。

その歴史ははっきりはしていませんが、江戸時代には生産が確認されており、

昭和40年頃までは集落全員が箕作りに携わっていたといいます。

かごやざるの材料としては聞き慣れない素材を使って作られています。

サルナシ、ヤマネコヤナギ、ヤマザクラ、根曲竹という

4種類の植物から作られています。

サルナシ(ニギョウ)は生物学的にはマタタビの仲間となり、

果実は「コクワ」とも呼ばれ、甘酸っぱいキウイのような味です。

4種類の材料採取時期は、サルナシが一番早く5月ごろです。

ヤマネコヤナギやヤマザクラの樹皮は梅雨の6月から7月に採取します。

樹皮は木が水分を含んでいる方が剥がしやすいからです。

縁に使う根曲竹は、山菜の筍としても食されていますが、

箕に使うものは3、4年のものを選び、晩秋から冬にかけて、採っておきます。

面岸箕はお米・麦、小豆やそばの実に加えて、

稗(ひえ)や粟(あわ)などの雑穀や、ゴマの実などを振って、

選別するために使われていました。

昔から実用で使われていた箕のサイズはさらに大きく、

二尺九寸(奥行約88cm)、二尺六寸(79cm)、二尺三寸(70cm)

などがありました。残念ながら、現在、このようなサイズは作られていません。

こちらのページでは現在作られている、

二尺二寸(奥行約67cm、横幅約102cm)から、

尺(奥行約30cm、横幅約49cm)まで、

二寸(約6cm)違いの7サイズをご紹介します。

尺八寸から下のサイズは「民芸箕」と呼ばれています。

民芸箕とは飾ったり、ご家庭の中で使うようなサイズのものを指します。

今の暮らしにおいては、その民芸箕でも大きいと感じます。

細かい雑穀も漏らさずに選別できるような箕で、すき間のない編み目が続きます。

それを天日で乾燥させることで、他にはないこの赤茶色の風合いになります。

縦はヤマネコヤナギ(バッコヤナギ)の樹皮を剥いだものです。

表皮ではなく、二枚皮と言って、一枚内側の皮を使います。

先端部分もピシっと一列に決まっています。

この奥の部分です。そこにはヤマザクラの皮が補強で入れられています。

かごやざると違う、2つのパートを折り重ねる箕の特徴的な部分です。

こちらは「マナグ」(目を意味する)と呼ばれます。選別した穀物を袋に入れるときにこの穴から流すのです。よく考えられています。民芸箕のサイズも同じ仕様です。

それでは、7サイズを順番にご紹介していきます。

ここまでを実用の箕と呼び、ここから下のサイズは民芸箕の部類に入ります。

実用箕と民芸箕の作りの違いはこの先端部にあります。

右側の民芸箕の方には奥だけでなく、先端部にも桜の皮がデザインで入っています。

目で楽しめるような工夫がされています。

順に民芸箕をご紹介します。

面岸の箕は、その色味もさることながら、大きさにしてはとても軽いことも特徴のひとつです。

また、あたりが柔らかいため、収穫物を傷めず扱えるのもこちらの良さです。

実用はもちろんですが、箕は末広がりの形で縁起物としても位置づけられ、

インテリアとして飾り、このコクのある存在感を楽しまれている方もいらっしゃいます。

小さいサイズは、果物や野菜などをのせるかごとして、またはちりとりにも。

大きいサイズは壁に飾ったり、菜園での収穫にもお勧めです。

こちらに花を生けるのも素敵です。

また、広がった形状ですので、お店の品物をこちらに並べるのも良さそうです。

お店の雰囲気を引き立ててくれることと思います。

こちらの箕の広がりと色味から醸し出す存在感は、他にはないものです。

お好みのサイズをお選びください。

この独特の色味と末広がりの形、

特徴的な岩手県一戸町面岸(おもぎし)集落で伝統的に作られる箕です。

その歴史ははっきりはしていませんが、江戸時代には生産が確認されており、

昭和40年頃までは集落全員が箕作りに携わっていたといいます。

かごやざるの材料としては聞き慣れない素材を使って作られています。

サルナシ、ヤマネコヤナギ、ヤマザクラ、根曲竹という

4種類の植物から作られています。

サルナシ(ニギョウ)は生物学的にはマタタビの仲間となり、

果実は「コクワ」とも呼ばれ、甘酸っぱいキウイのような味です。

4種類の材料採取時期は、サルナシが一番早く5月ごろです。

ヤマネコヤナギやヤマザクラの樹皮は梅雨の6月から7月に採取します。

樹皮は木が水分を含んでいる方が剥がしやすいからです。

縁に使う根曲竹は、山菜の筍としても食されていますが、

箕に使うものは3、4年のものを選び、晩秋から冬にかけて、採っておきます。

面岸箕はお米・麦、小豆やそばの実に加えて、

稗(ひえ)や粟(あわ)などの雑穀や、ゴマの実などを振って、

選別するために使われていました。

昔から実用で使われていた箕のサイズはさらに大きく、

二尺九寸(奥行約88cm)、二尺六寸(79cm)、二尺三寸(70cm)

などがありました。残念ながら、現在、このようなサイズは作られていません。

こちらのページでは現在作られている、

二尺二寸(奥行約67cm、横幅約102cm)から、

尺(奥行約30cm、横幅約49cm)まで、

二寸(約6cm)違いの7サイズをご紹介します。

産地では、一番大きな二尺二寸と二尺サイズが「実用箕」とされ、

尺八寸から下のサイズは「民芸箕」と呼ばれています。

民芸箕とは飾ったり、ご家庭の中で使うようなサイズのものを指します。

今の暮らしにおいては、その民芸箕でも大きいと感じます。

ちなみにこの産地のサイズの表記は横幅ではなく、奥行の長さを示します。ですから、二尺サイズと言ったら、縦の奥行が約60cmあるということです。

横幅は90cmほどで、とても大きいということがわかります。

7サイズ、実用箕と民芸箕の違いはあるものの、おおよそ作りは同じです。

細かい雑穀も漏らさずに選別できるような箕で、すき間のない編み目が続きます。

横ひごはサルナシを使用しています。サルナシの木の枝の皮をむき、ドラム缶を使って、蒸します。

それを天日で乾燥させることで、他にはないこの赤茶色の風合いになります。

縦はヤマネコヤナギ(バッコヤナギ)の樹皮を剥いだものです。

表皮ではなく、二枚皮と言って、一枚内側の皮を使います。

この二つの素材がしっかりと噛みあって、編み目を構成しています。

先端部分もピシっと一列に決まっています。

この箕で一番ざらざらと穀物を転がしたり、揺すったりして消耗するのは、

この奥の部分です。そこにはヤマザクラの皮が補強で入れられています。

奥の部分の両端はこのようにあじろ編みで折り重ねています。

かごやざると違う、2つのパートを折り重ねる箕の特徴的な部分です。

裏返すと、背中部分が内側に織り込まれているのがわかります。

縁には2本の根曲竹を使っています。その2本の根曲竹で編み目を挟む形です。

挟んだら、それをまたサルナシできっちりと巻いて締めていきます。

手で持つ部分は全て、すき間なく巻いていきます。先端に行くと、根曲竹が見えます。

そして、面岸箕のもう一つの特徴はこのように先端に穴が開いていることです。

こちらは「マナグ」(目を意味する)と呼ばれます。選別した穀物を袋に入れるときにこの穴から流すのです。よく考えられています。民芸箕のサイズも同じ仕様です。

それでは、7サイズを順番にご紹介していきます。

こちらは最大の二尺二寸サイズです。

横幅102cmほどで、奥行が67cmほどです。

次は二尺サイズです。

横幅が98cmほどで、奥行が約60cmです。

ここまでを実用の箕と呼び、ここから下のサイズは民芸箕の部類に入ります。

実用箕と民芸箕の作りの違いはこの先端部にあります。

右側の民芸箕の方には奥だけでなく、先端部にも桜の皮がデザインで入っています。

目で楽しめるような工夫がされています。

順に民芸箕をご紹介します。

民芸箕の中では一番大きな尺八寸サイズです。

横幅約78cm、奥行が54cmほどです。十分な大きさです。飾ると迫力があります。

続いて、こちらは尺六寸サイズです。

横幅約68cm、奥行が48cmほどです。

次に尺四寸サイズです。

横幅約60cm、奥行が42cmほどです。

そして、こちらが尺二寸サイズです。

横幅約52cm、奥行が36cmほどです。

最後は一番小さい尺サイズです。

横幅約49cm、奥行が30cmほどです。

面岸の箕は、その色味もさることながら、大きさにしてはとても軽いことも特徴のひとつです。

また、あたりが柔らかいため、収穫物を傷めず扱えるのもこちらの良さです。

実用はもちろんですが、箕は末広がりの形で縁起物としても位置づけられ、

インテリアとして飾り、このコクのある存在感を楽しまれている方もいらっしゃいます。

小さいサイズは、果物や野菜などをのせるかごとして、またはちりとりにも。

大きいサイズは壁に飾ったり、菜園での収穫にもお勧めです。

こちらに花を生けるのも素敵です。

また、広がった形状ですので、お店の品物をこちらに並べるのも良さそうです。

お店の雰囲気を引き立ててくれることと思います。

こちらの箕の広がりと色味から醸し出す存在感は、他にはないものです。

お好みのサイズをお選びください。