210123 岩手県/すず竹 二本編み 小判型手提げ 特上(籐巻き手)小・大 2サイズ

こちらは「市場かご」が、ぐっとスリムになり、持ち手の仕様も異なったタイプの手提げです。

細やかに編まれた特上仕上げで、小・大の2サイズがあります。

作り方や編み模様はどちらも同じです。

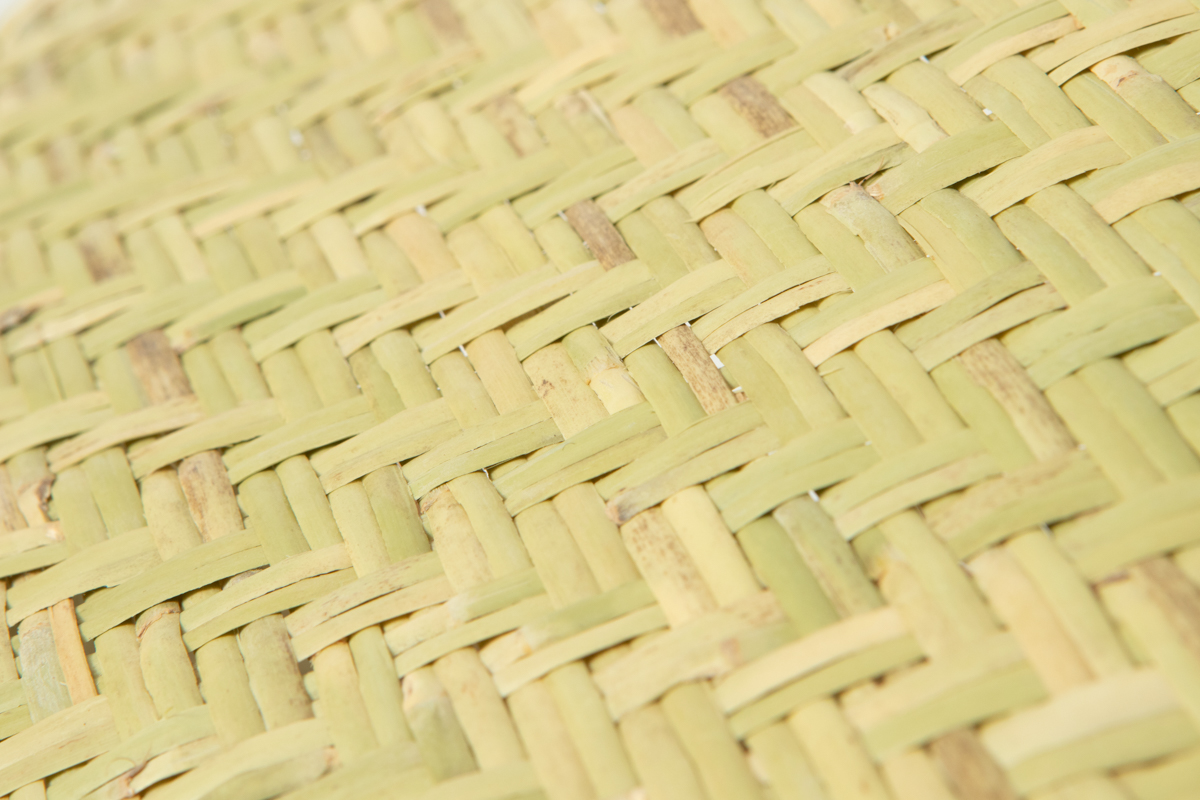

選りすぐった材料を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」という技法で編み上げていきます。

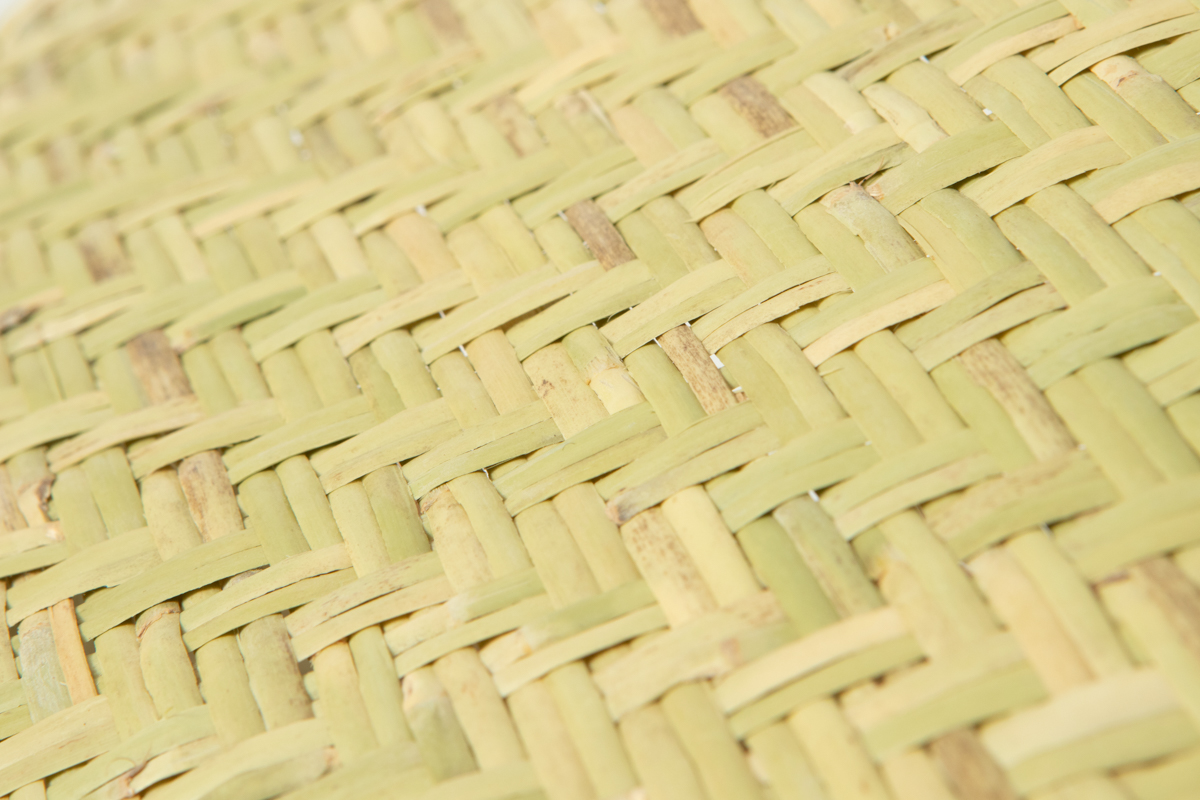

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁部分は芯に真竹を入れて、細く割いた鈴竹の表皮、または籐(とう)をぐるぐると巻きながら留めていきます。

市場かごは縁が四角ですが、こちらは柔らかい弧を描いています。その形状から「小判型」と呼ばれ、すき間なく籐がきっちりと巻かれています。

かごと持ち手は同じく籐を使って、繋いでいます。

艶のある籐の表皮だけを使い、きれいにすっきりと仕上げています。

持ち手の部分はその籐を芯材にして、そこに同じく籐をぐるぐると巻いています。表皮だけを使っているので、美しく、また手当たりも滑らかです。

底の部分も側面と同様に2本ずつできっちりと編まれています。口は小判型ですが、底の形は長方形で、物がすっきり収まります。

底面には力竹(ちからだけ)が3本通され、丈夫な底作りになっています。

それぞれのサイズをご紹介します。

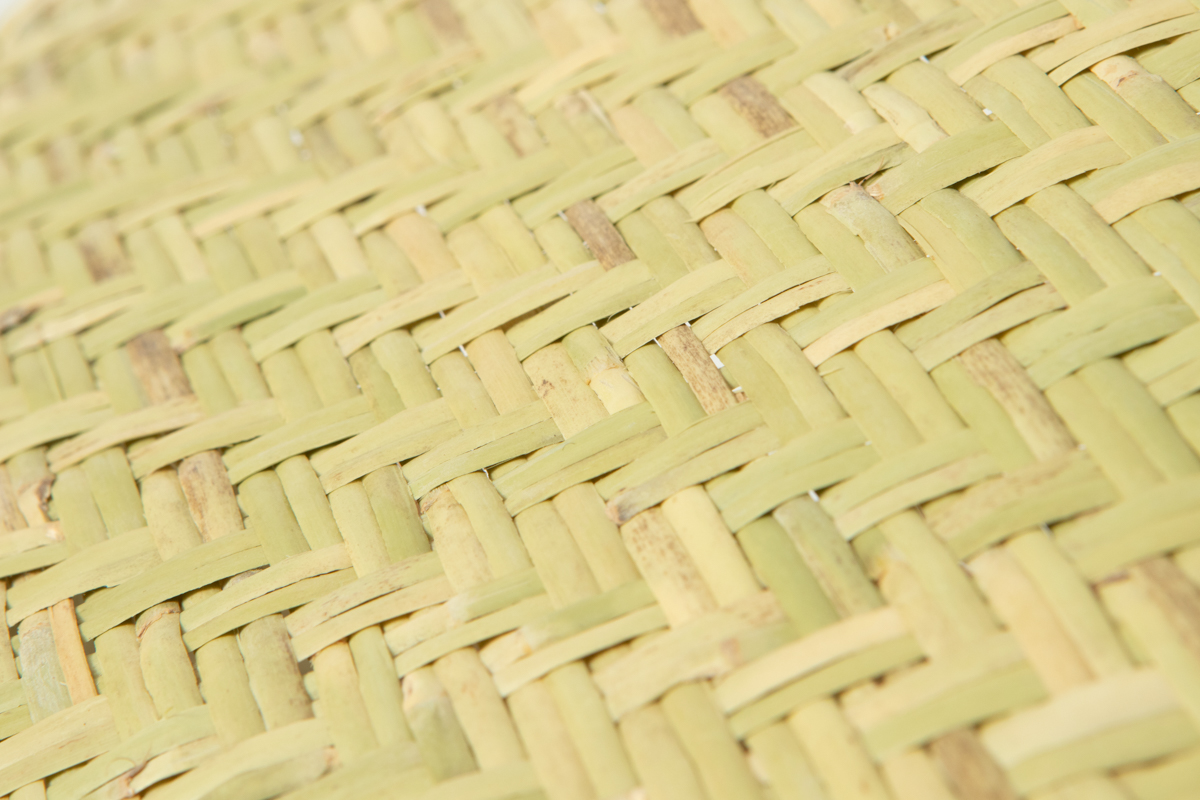

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

美しく編まれた手提げ、お買い物にもお出かけにも重宝します。

お好みのサイズをお選びくださいませ。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらは「市場かご」が、ぐっとスリムになり、持ち手の仕様も異なったタイプの手提げです。

細やかに編まれた特上仕上げで、小・大の2サイズがあります。

作り方や編み模様はどちらも同じです。

選りすぐった材料を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」という技法で編み上げていきます。

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁部分は芯に真竹を入れて、細く割いた鈴竹の表皮、または籐(とう)をぐるぐると巻きながら留めていきます。

市場かごは縁が四角ですが、こちらは柔らかい弧を描いています。その形状から「小判型」と呼ばれ、すき間なく籐がきっちりと巻かれています。

かごと持ち手は同じく籐を使って、繋いでいます。

艶のある籐の表皮だけを使い、きれいにすっきりと仕上げています。

持ち手の部分はその籐を芯材にして、そこに同じく籐をぐるぐると巻いています。表皮だけを使っているので、美しく、また手当たりも滑らかです。

底の部分も側面と同様に2本ずつできっちりと編まれています。口は小判型ですが、底の形は長方形で、物がすっきり収まります。

底面には力竹(ちからだけ)が3本通され、丈夫な底作りになっています。

それぞれのサイズをご紹介します。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

美しく編まれた手提げ、お買い物にもお出かけにも重宝します。

お好みのサイズをお選びくださいませ。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらは「市場かご」が、ぐっとスリムになり、持ち手の仕様も異なったタイプの手提げです。

細やかに編まれた特上仕上げで、小・大の2サイズがあります。

作り方や編み模様はどちらも同じです。

選りすぐった材料を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」という技法で編み上げていきます。

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁部分は芯に真竹を入れて、細く割いた鈴竹の表皮、または籐(とう)をぐるぐると巻きながら留めていきます。

市場かごは縁が四角ですが、こちらは柔らかい弧を描いています。その形状から「小判型」と呼ばれ、すき間なく籐がきっちりと巻かれています。

かごと持ち手は同じく籐を使って、繋いでいます。

艶のある籐の表皮だけを使い、きれいにすっきりと仕上げています。

持ち手の部分はその籐を芯材にして、そこに同じく籐をぐるぐると巻いています。表皮だけを使っているので、美しく、また手当たりも滑らかです。

底の部分も側面と同様に2本ずつできっちりと編まれています。口は小判型ですが、底の形は長方形で、物がすっきり収まります。

底面には力竹(ちからだけ)が3本通され、丈夫な底作りになっています。

それぞれのサイズをご紹介します。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

美しく編まれた手提げ、お買い物にもお出かけにも重宝します。

お好みのサイズをお選びくださいませ。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。