450803-1 岩手県/すず竹 ミニつぼけ

こちらはすず竹で編まれたかごです。

岩手では山菜採りの収穫かごとして「つぼけ」が使われていました。

少し大きいサイズは「りんご取りつぼけ」と呼ばれ、りんごの収穫にも活躍していたそうです。

こちらはそのミニチュア版で、両掌に載せられるほどのミニサイズです。

2箇所についた「耳」は、ひもを通して腰につけたりするためのもので、

ミニチュア版にもそのまま再現されています。

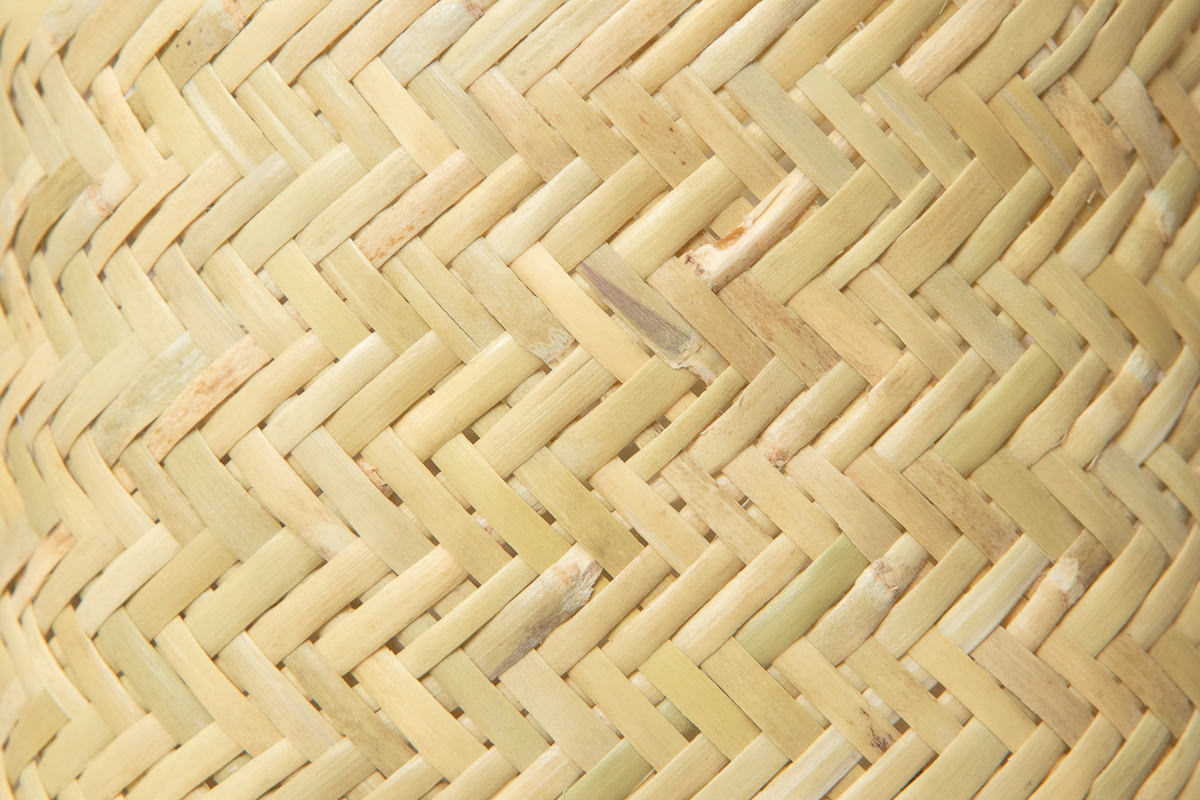

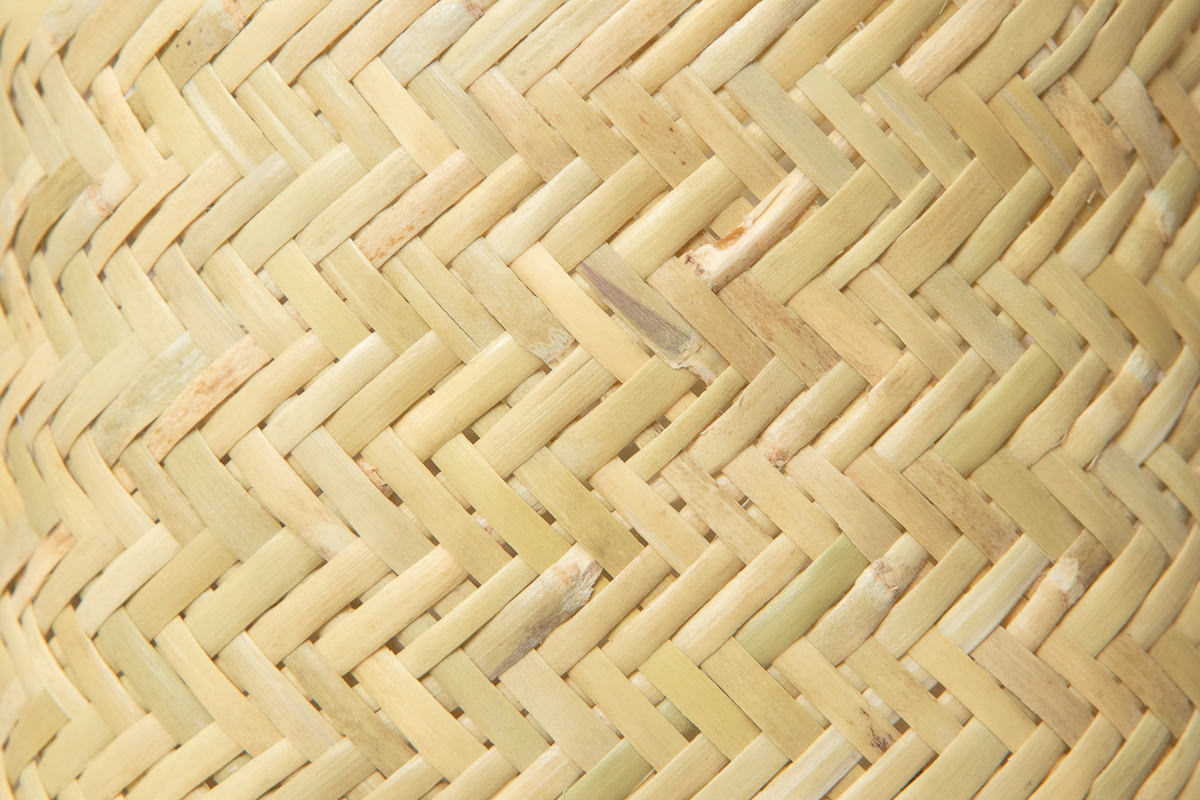

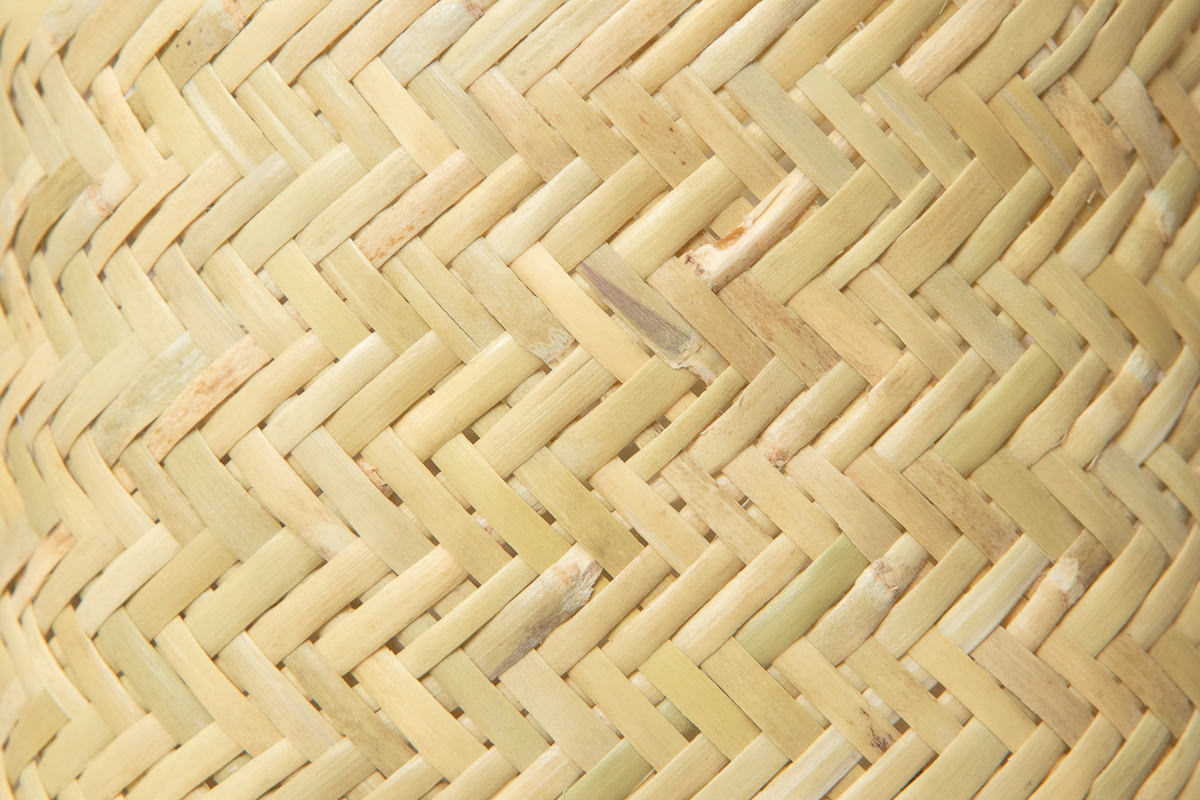

すず竹を細いひごにして、「あじろ編み」で丹念に編まれています。

丸ざるなどよりも繊細なひご作りで、細かい編みが続いています。

ひごが細く、編みも細やかな分、かご全体もよくしなり、柔らかな作りとなっています。

縁は芯材に堅い真竹を使い、それにすず竹をぐるぐると縦に回して、仕上げています。

柔らかくてしなりのあるすず竹は、このような急な角度にも耐えられます。

縁のすぐ下に「耳」が付けられています。

かごの内側から見たところです。耳の芯材にもすず竹が使われています。

意匠として眺めるのもいいですし、ひもを通してかごを壁にかけることもできます。

かごの底部分です。

中に花瓶やコップを入れてお花を活けるのも。

すず竹の色味にグリーンが似合います。

深さがあるので、カトラリーやペン立てとしても良さそうです。

ただ、数本だとバランスが崩れて倒れることもあるので、

ガサッとまとめて入れるようなときにお勧めです。

編み目が詰まっているため、ちょっとしたくずかごにも向いています。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

長くお楽しみいただける手馴染みの良いかごです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれたかごです。

岩手では山菜採りの収穫かごとして「つぼけ」が使われていました。

少し大きいサイズは「りんご取りつぼけ」と呼ばれ、りんごの収穫にも活躍していたそうです。

こちらはそのミニチュア版で、両掌に載せられるほどのミニサイズです。

2箇所についた「耳」は、ひもを通して腰につけたりするためのもので、

ミニチュア版にもそのまま再現されています。

縁は芯材に堅い真竹を使い、それにすず竹をぐるぐると縦に回して、仕上げています。

深さがあるので、カトラリーやペン立てとしても良さそうです。

ただ、数本だとバランスが崩れて倒れることもあるので、

ガサッとまとめて入れるようなときにお勧めです。

編み目が詰まっているため、ちょっとしたくずかごにも向いています。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

長くお楽しみいただける手馴染みの良いかごです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれたかごです。

岩手では山菜採りの収穫かごとして「つぼけ」が使われていました。

少し大きいサイズは「りんご取りつぼけ」と呼ばれ、りんごの収穫にも活躍していたそうです。

こちらはそのミニチュア版で、両掌に載せられるほどのミニサイズです。

2箇所についた「耳」は、ひもを通して腰につけたりするためのもので、

ミニチュア版にもそのまま再現されています。

すず竹を細いひごにして、「あじろ編み」で丹念に編まれています。

丸ざるなどよりも繊細なひご作りで、細かい編みが続いています。

ひごが細く、編みも細やかな分、かご全体もよくしなり、柔らかな作りとなっています。

縁は芯材に堅い真竹を使い、それにすず竹をぐるぐると縦に回して、仕上げています。

柔らかくてしなりのあるすず竹は、このような急な角度にも耐えられます。

縁のすぐ下に「耳」が付けられています。

かごの内側から見たところです。耳の芯材にもすず竹が使われています。

意匠として眺めるのもいいですし、ひもを通してかごを壁にかけることもできます。

かごの底部分です。

中に花瓶やコップを入れてお花を活けるのも。

すず竹の色味にグリーンが似合います。

深さがあるので、カトラリーやペン立てとしても良さそうです。

ただ、数本だとバランスが崩れて倒れることもあるので、

ガサッとまとめて入れるようなときにお勧めです。

編み目が詰まっているため、ちょっとしたくずかごにも向いています。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

長くお楽しみいただける手馴染みの良いかごです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。