210117 岩手県/すず竹 手付きかご(高台付き) 小・中・大 3サイズ

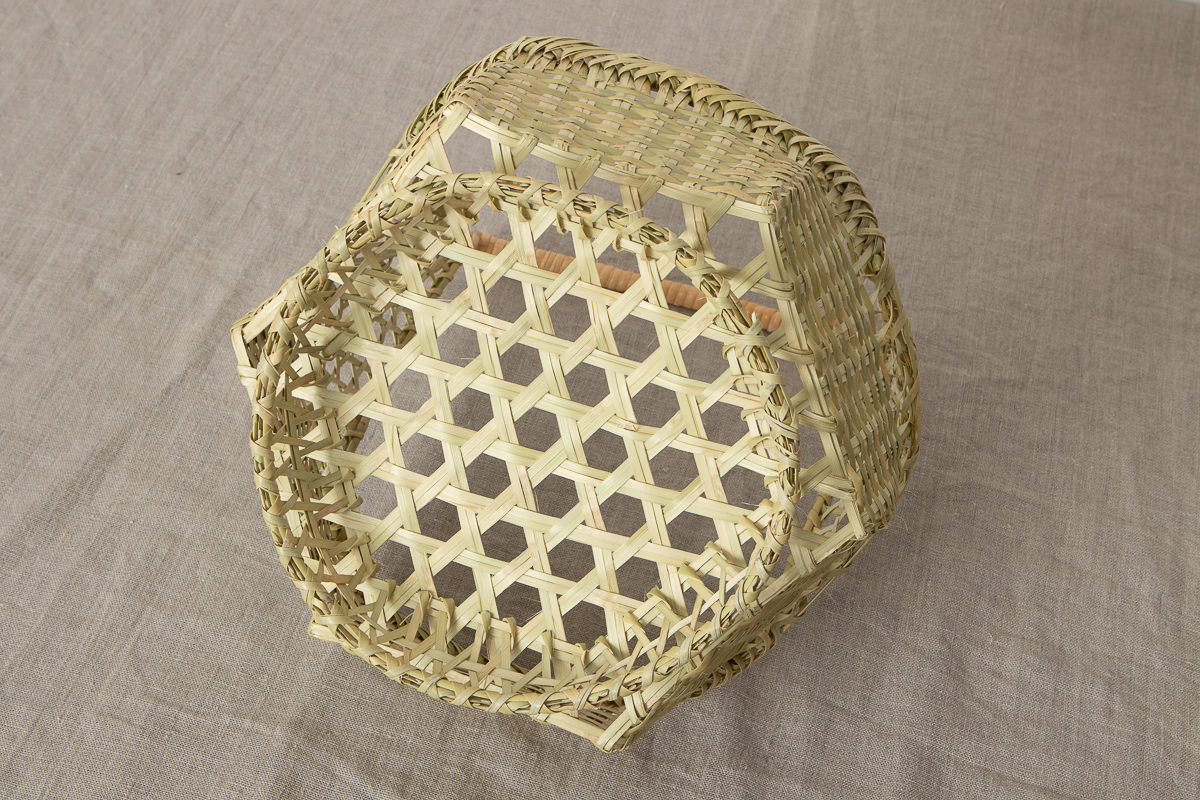

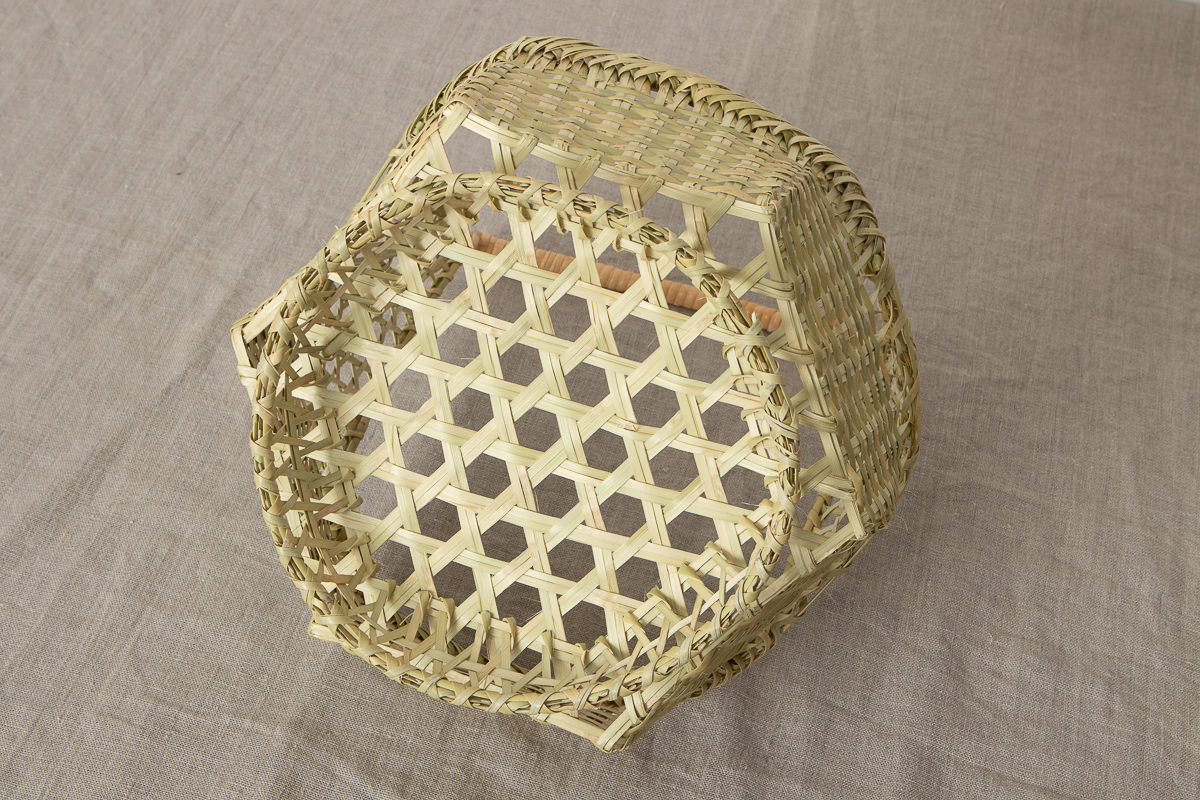

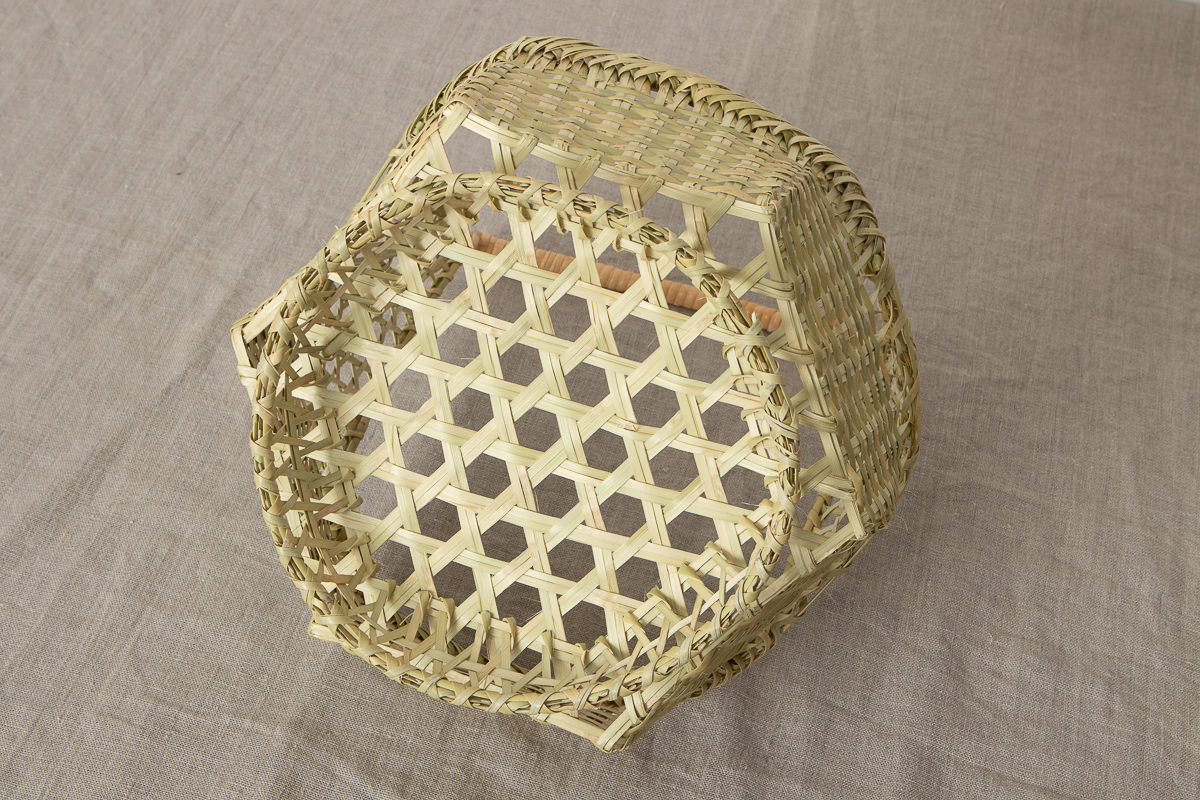

こちらはすず竹で編まれた、持ち手のついたかごです。

一度見ると、いつまでも印象にのこるような特徴的なかたちをしたかご。

産地では「豆腐かご」と呼ばれています。

こちらの地域では一般的なかごで、豆腐売りが近所に来たときにこのかごを持って買いにいっていたようです。

豆腐はくずれやすいので、ほかのものと一緒に入れることをさけ、このような専用のかごを持っていったとのこと。

こちらのページでは、手付きかご「小」・「中」・「大」サイズの3サイズをご紹介します。

こちら、水気の多い豆腐をのせて運ぶのに、理にかなった作りをしています。

かごの側面は、横ひごを竹の皮面、縦ひごを竹の身を表にし、「ござ目編み」で編まれています。

持ち手はすず竹を芯材にし、籐(とう)の皮が巻かれています。ツルッとした手触りです。

そして持ち手のサイドがとくに特徴的で、六つ目編みをベースにした三角形になっています。縁と持ち手をしっかりと結んだ丈夫な作りです。

こちらは持ち手の内側です。2本の竹ひごが力骨として通されています。

かごの高台部分です。高台があることで通気がとれ、水切れもよくなります。

かごの底面は、水をはじく竹の皮を表に六つ目編みで編まれています。全体の形も六角形になっています。

かごの底裏面です。六つ目編みは2本ずつのひごできれいに編まれています。

かごの高台は底の六つ目編みの部分に付けられています。カチッと固定され、丈夫な作りです。

かごの底面から側面にかけて、ひごが立ち上がるところ(腰とよびます)にひごの折れや割れが見られますが、これは通常の仕様となります。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

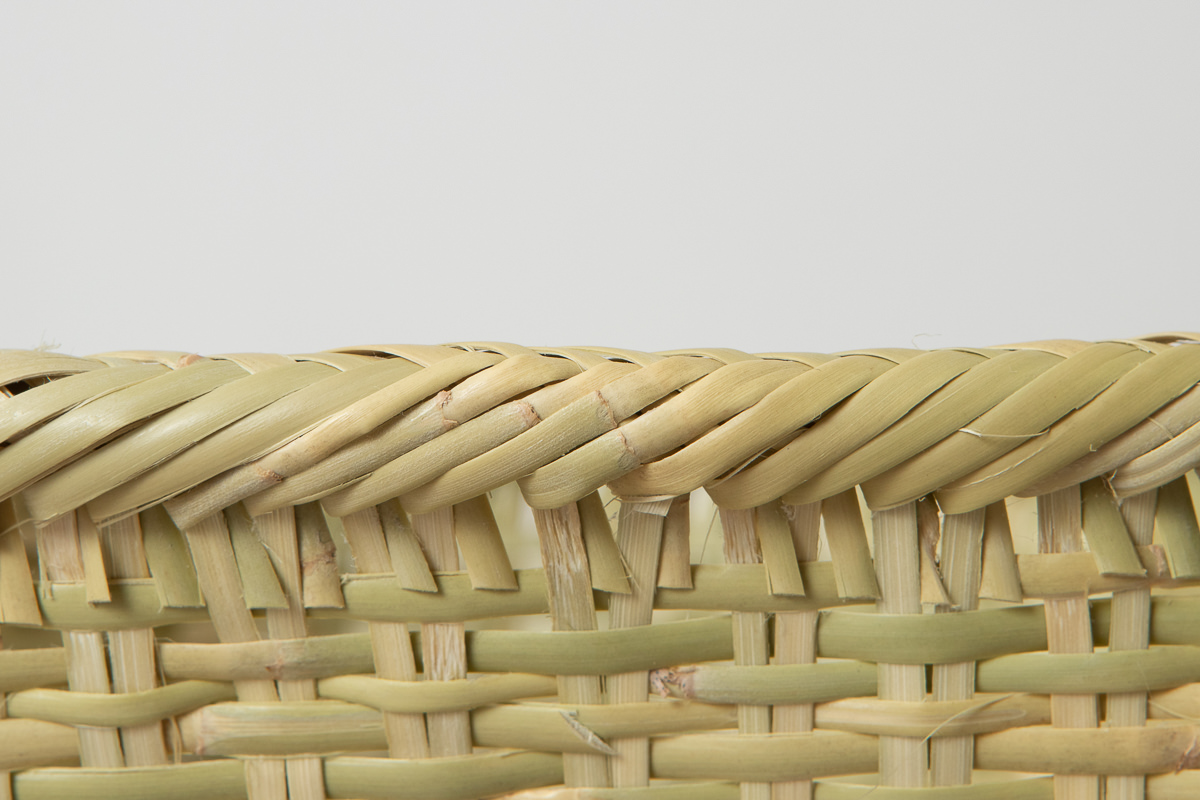

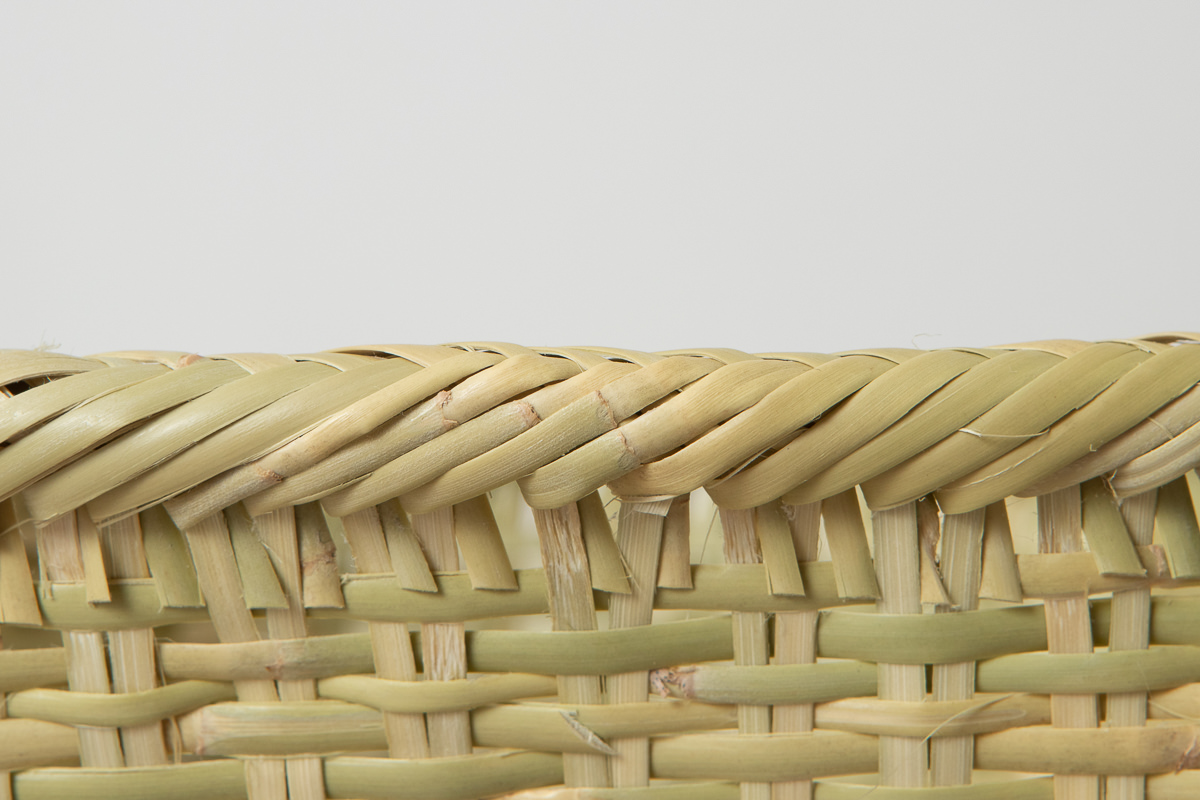

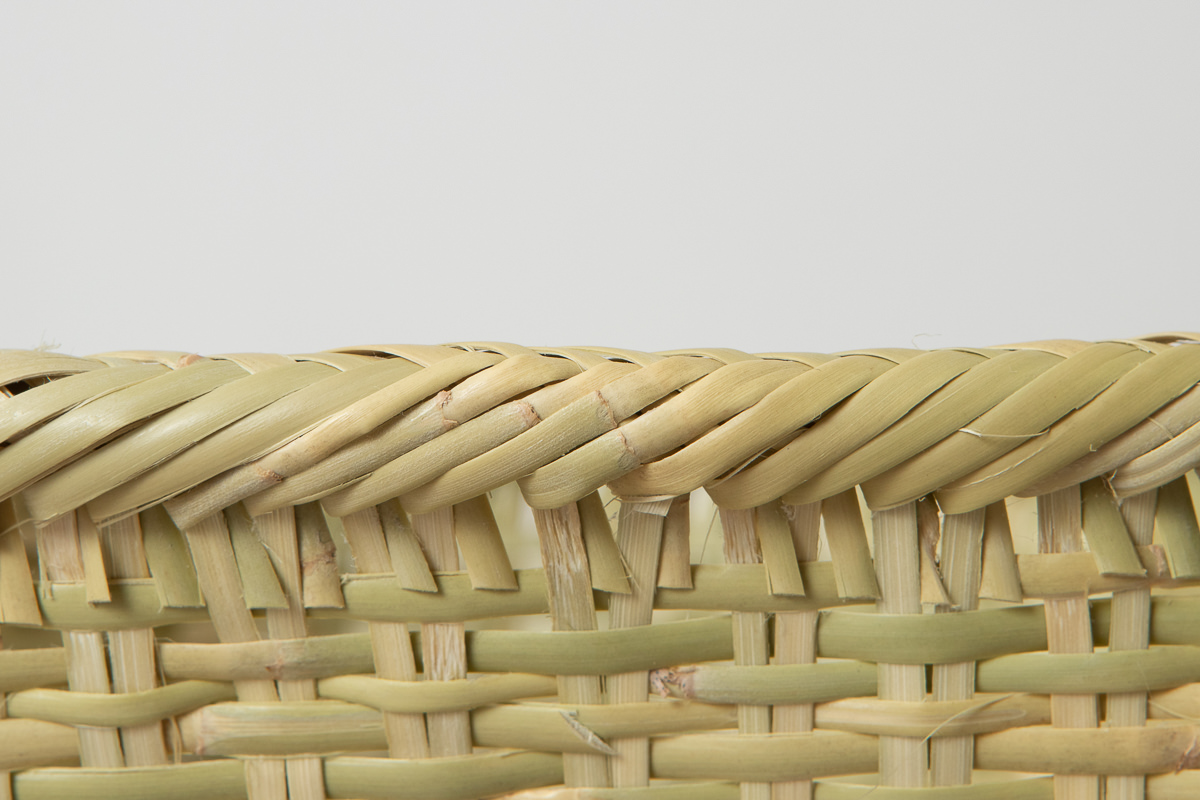

かごの縁部分です。「矢筈巻き(やはずまき)」でしっかりと巻かれています。

縁を側面から見たところです。

それでは、サイズごとにご紹介します。

こちらは「S」サイズです。

塩や胡椒などのスパイス、調味料瓶を置くのにいいサイズです。

こちらは「中」サイズです。

大きさのイメージです。

茶葉や茶漉し、ハチミツのティーセットを入れています。

こちらは「大」サイズです。

「大」サイズの大きさイメージです。

グラスや湯呑み置きとして。

こちらの手付きかご、六ツ目編みとござ目編みを合わせたり、

縁をまいたり、高台を付けたり、持ち手をつけたりと

岩手鈴竹細工における編み組みの技術がさまざま入っており、

このかごが編めると一人前とも言われるそうです。

かつては豆腐の水切りかごとして使われていましたが、

とくにかごの側面は、竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

いまの住環境を考えると、器を洗って水を切るかごとしては向いていません。

洗い終わって水気をかるく拭きとり、もう少し乾かしておきたい器や

よくつかう湯呑みや茶碗などをのせておくためにお使いになったり、

ティータイムセットやお菓子、果物を盛っておくのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

ほかには見ない唯一無二の形。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

–岩手県鳥越のすず竹細工–

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれた、持ち手のついたかごです。

一度見ると、いつまでも印象にのこるような特徴的なかたちをしたかご。

産地では「豆腐かご」と呼ばれています。

こちらの地域では一般的なかごで、豆腐売りが近所に来たときにこのかごを持って買いにいっていたようです。

豆腐はくずれやすいので、ほかのものと一緒に入れることをさけ、このような専用のかごを持っていったとのこと。

こちらのページでは、手付きかご「小」・「中」・「大」サイズの3サイズをご紹介します。

こちらの手付きかご、六ツ目編みとござ目編みを合わせたり、

縁をまいたり、高台を付けたり、持ち手をつけたりと

岩手鈴竹細工における編み組みの技術がさまざま入っており、

このかごが編めると一人前とも言われるそうです。

かつては豆腐の水切りかごとして使われていましたが、

とくにかごの側面は、竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

いまの住環境を考えると、器を洗って水を切るかごとしては向いていません。

洗い終わって水気をかるく拭きとり、もう少し乾かしておきたい器や

よくつかう湯呑みや茶碗などをのせておくためにお使いになったり、

ティータイムセットやお菓子、果物を盛っておくのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

ほかには見ない唯一無二の形。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

–岩手県鳥越のすず竹細工–

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれた、持ち手のついたかごです。

一度見ると、いつまでも印象にのこるような特徴的なかたちをしたかご。

産地では「豆腐かご」と呼ばれています。

こちらの地域では一般的なかごで、豆腐売りが近所に来たときにこのかごを持って買いにいっていたようです。

豆腐はくずれやすいので、ほかのものと一緒に入れることをさけ、このような専用のかごを持っていったとのこと。

こちらのページでは、手付きかご「小」・「中」・「大」サイズの3サイズをご紹介します。

こちら、水気の多い豆腐をのせて運ぶのに、理にかなった作りをしています。

かごの側面は、横ひごを竹の皮面、縦ひごを竹の身を表にし、「ござ目編み」で編まれています。

持ち手はすず竹を芯材にし、籐(とう)の皮が巻かれています。ツルッとした手触りです。

そして持ち手のサイドがとくに特徴的で、六つ目編みをベースにした三角形になっています。縁と持ち手をしっかりと結んだ丈夫な作りです。

こちらは持ち手の内側です。2本の竹ひごが力骨として通されています。

かごの高台部分です。高台があることで通気がとれ、水切れもよくなります。

かごの底面は、水をはじく竹の皮を表に六つ目編みで編まれています。全体の形も六角形になっています。

かごの底裏面です。六つ目編みは2本ずつのひごできれいに編まれています。

かごの高台は底の六つ目編みの部分に付けられています。カチッと固定され、丈夫な作りです。

かごの底面から側面にかけて、ひごが立ち上がるところ(腰とよびます)にひごの折れや割れが見られますが、これは通常の仕様となります。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

かごの縁部分です。「矢筈巻き(やはずまき)」でしっかりと巻かれています。

縁を側面から見たところです。

それでは、サイズごとにご紹介します。

こちらは「S」サイズです。

塩や胡椒などのスパイス、調味料瓶を置くのにいいサイズです。

こちらは「中」サイズです。

大きさのイメージです。

茶葉や茶漉し、ハチミツのティーセットを入れています。

こちらは「大」サイズです。

「大」サイズの大きさイメージです。

グラスや湯呑み置きとして。

こちらの手付きかご、六ツ目編みとござ目編みを合わせたり、

縁をまいたり、高台を付けたり、持ち手をつけたりと

岩手鈴竹細工における編み組みの技術がさまざま入っており、

このかごが編めると一人前とも言われるそうです。

かつては豆腐の水切りかごとして使われていましたが、

とくにかごの側面は、竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

いまの住環境を考えると、器を洗って水を切るかごとしては向いていません。

洗い終わって水気をかるく拭きとり、もう少し乾かしておきたい器や

よくつかう湯呑みや茶碗などをのせておくためにお使いになったり、

ティータイムセットやお菓子、果物を盛っておくのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

ほかには見ない唯一無二の形。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

–岩手県鳥越のすず竹細工–

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。