450807 岩手県/すず竹 ごかご 小・中 2サイズ

こちらはすず竹で編まれた、六つ目編みのかごです。

「ごかご」はおもに椀かごとして、器を入れておく用途でつかわれています。

こちらのページでは、「小」と「中」の2サイズをご紹介します。

かごの下に高台がつき、編み目も開いて通気性のよい作りになっています。

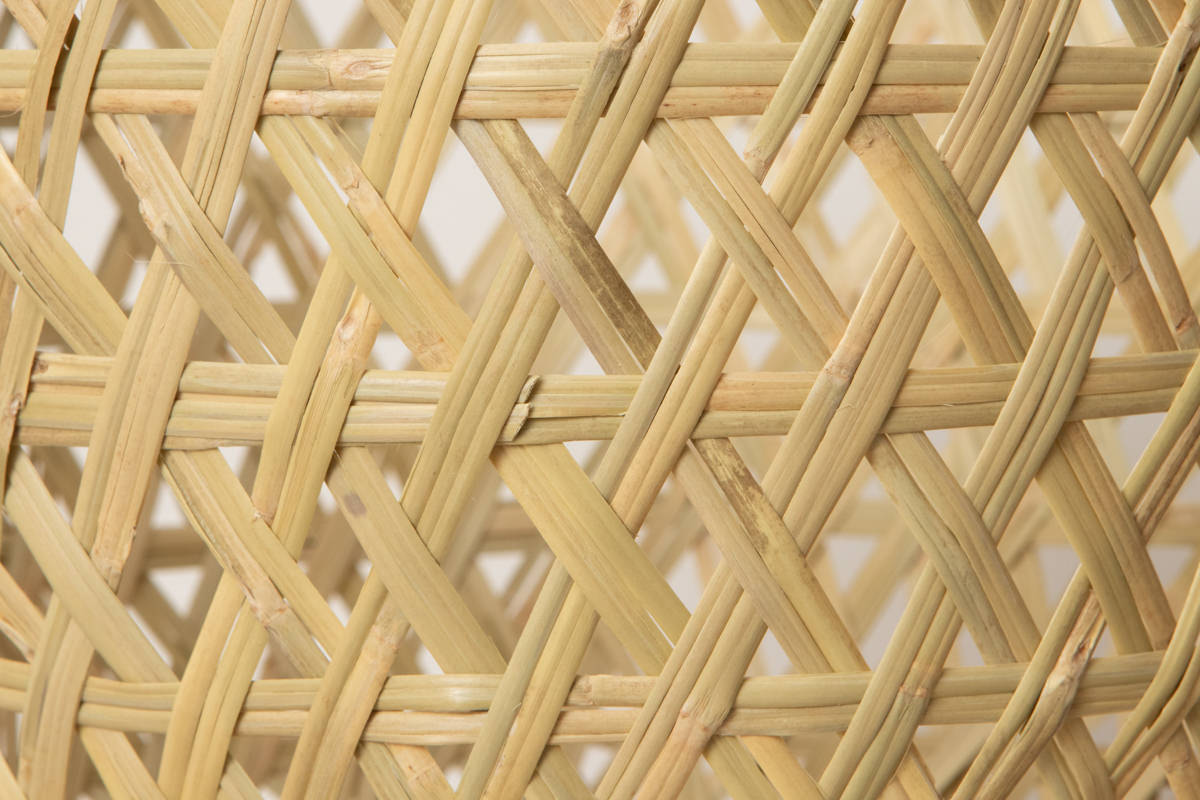

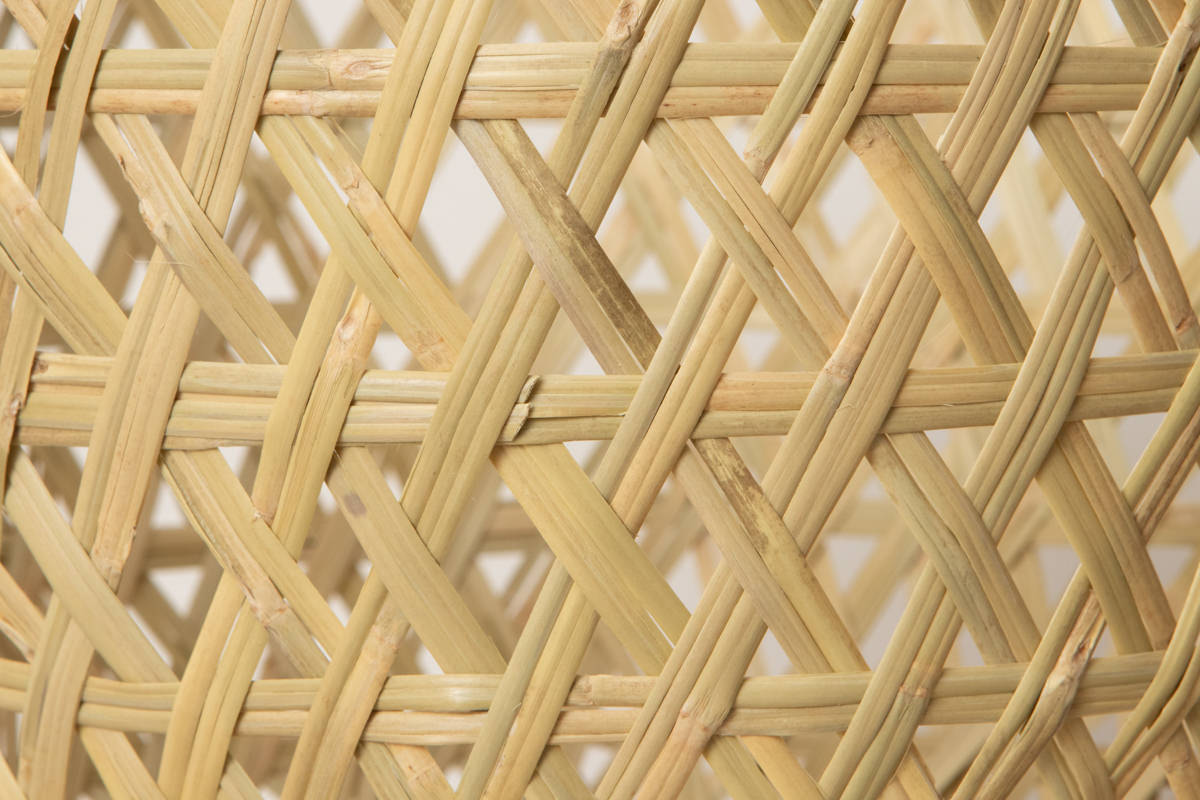

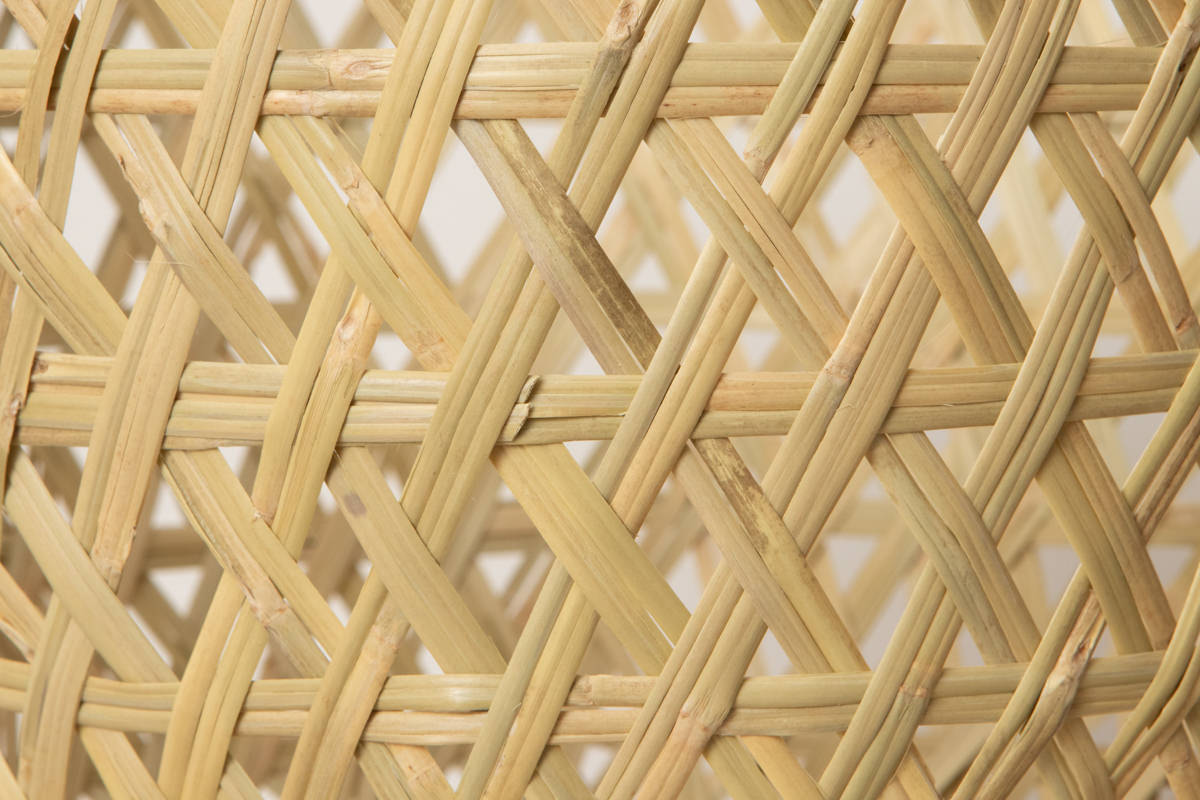

かごの側面は、すず竹ひごを2本ずつ取り、六つ目編みをベースにして編まれています。時折、竹の色が紫色や茶色っぽく見えることがありますが、これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。あらかじめご了承ください。

かごの縁は篠竹-しのたけ-を芯材にして、すず竹のひごを等間隔に巻いていく、「透かし巻き縁」仕上げで作られています。

かごの内側から見た縁です。内側から見ると、側面を編んだすず竹のひごが折り返されて留められているのがわかります。

縁を上から見たところです。きっちり締まっていて、強度面も申し分ありません。

かごの高台部分です。高台があることで通気がとれ、水切れもよくなります。

高台も口部分の縁と同じように、篠竹を芯材にしてすず竹を等間隔で巻く仕上げとなっています。

すず竹自体はしなやかさがありますが、篠竹を芯材に入れることにより、カチッと固定され強度が増します。

かごの底面は竹ひごを2本ずつ使って六つ目編みで編まれています。編み目が六角形になっているため、「六つ目編み」と呼ばれます。

小と中サイズでこのように入れ子にすることもできます。

それではサイズごとにご紹介します。こちらは「小」サイズです。

1〜2人分のご飯茶碗、お椀、小皿、コップが重ねて入るほどの容量です。

こちらは「中」サイズです。

3〜4人分のご飯茶碗、お椀、小皿、コップが重ねて入るほどの容量です。

水筒やポットなど、長さのあるものを乾かすのにも。

以前には水切りかごとして使われていましたが、

こちらのかごは、内側に竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

現代の住環境を考えると、器などを洗って水を切るかごとしては、あまり向いていません。

洗い終わって水気を軽く拭き取り、

もう少し乾かしておきたい陶器や漆器、竹や木の器を入れておいたり、

果物、根菜などの野菜や食材のストックを入れておいたりするのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

_岩手県鳥越のすず竹細工_

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれた、六つ目編みのかごです。

「ごかご」はおもに椀かごとして、器を入れておく用途でつかわれています。

こちらのページでは、「小」と「中」の2サイズをご紹介します。

以前には水切りかごとして使われていましたが、

こちらのかごは、内側に竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

現代の住環境を考えると、器などを洗って水を切るかごとしては、あまり向いていません。

洗い終わって水気を軽く拭き取り、

もう少し乾かしておきたい陶器や漆器、竹や木の器を入れておいたり、

果物、根菜などの野菜や食材のストックを入れておいたりするのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

_岩手県鳥越のすず竹細工_

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

こちらはすず竹で編まれた、六つ目編みのかごです。

「ごかご」はおもに椀かごとして、器を入れておく用途でつかわれています。

こちらのページでは、「小」と「中」の2サイズをご紹介します。

かごの下に高台がつき、編み目も開いて通気性のよい作りになっています。

かごの側面は、すず竹ひごを2本ずつ取り、六つ目編みをベースにして編まれています。時折、竹の色が紫色や茶色っぽく見えることがありますが、これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。あらかじめご了承ください。

かごの縁は篠竹-しのたけ-を芯材にして、すず竹のひごを等間隔に巻いていく、「透かし巻き縁」仕上げで作られています。

かごの内側から見た縁です。内側から見ると、側面を編んだすず竹のひごが折り返されて留められているのがわかります。

縁を上から見たところです。きっちり締まっていて、強度面も申し分ありません。

かごの高台部分です。高台があることで通気がとれ、水切れもよくなります。

高台も口部分の縁と同じように、篠竹を芯材にしてすず竹を等間隔で巻く仕上げとなっています。

すず竹自体はしなやかさがありますが、篠竹を芯材に入れることにより、カチッと固定され強度が増します。

かごの底面は竹ひごを2本ずつ使って六つ目編みで編まれています。編み目が六角形になっているため、「六つ目編み」と呼ばれます。

小と中サイズでこのように入れ子にすることもできます。

それではサイズごとにご紹介します。こちらは「小」サイズです。

1〜2人分のご飯茶碗、お椀、小皿、コップが重ねて入るほどの容量です。

こちらは「中」サイズです。

3〜4人分のご飯茶碗、お椀、小皿、コップが重ねて入るほどの容量です。

水筒やポットなど、長さのあるものを乾かすのにも。

以前には水切りかごとして使われていましたが、

こちらのかごは、内側に竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

現代の住環境を考えると、器などを洗って水を切るかごとしては、あまり向いていません。

洗い終わって水気を軽く拭き取り、

もう少し乾かしておきたい陶器や漆器、竹や木の器を入れておいたり、

果物、根菜などの野菜や食材のストックを入れておいたりするのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

_岩手県鳥越のすず竹細工_

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。