岩手県/すず竹 市場かご(パイプ手) 小(横幅約33cm) OUTLET

<最初にお伝えします。こちらはOUTLET品につき、返品・交換いたしかねますので、よくお読みいただき、ご購入いただきますようお願い申し上げます。>

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢や、柔らかく弾力性に富んでいて壊れにくいこと、

黄色味が強くなるその色味、そしてその後、あめ色に変わっていく経年変化などが特徴です。

使いこんで、あめ色に経年変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど、優秀な素材です。

その中でもこちらは「市場かご」と呼ばれ、市場で仕入れをする人々が良く使っていたという買い物かごです。

こちらはその産地の中でも、小さなサイズの市場かごです。

今回はOUTLET品としてのご紹介です。

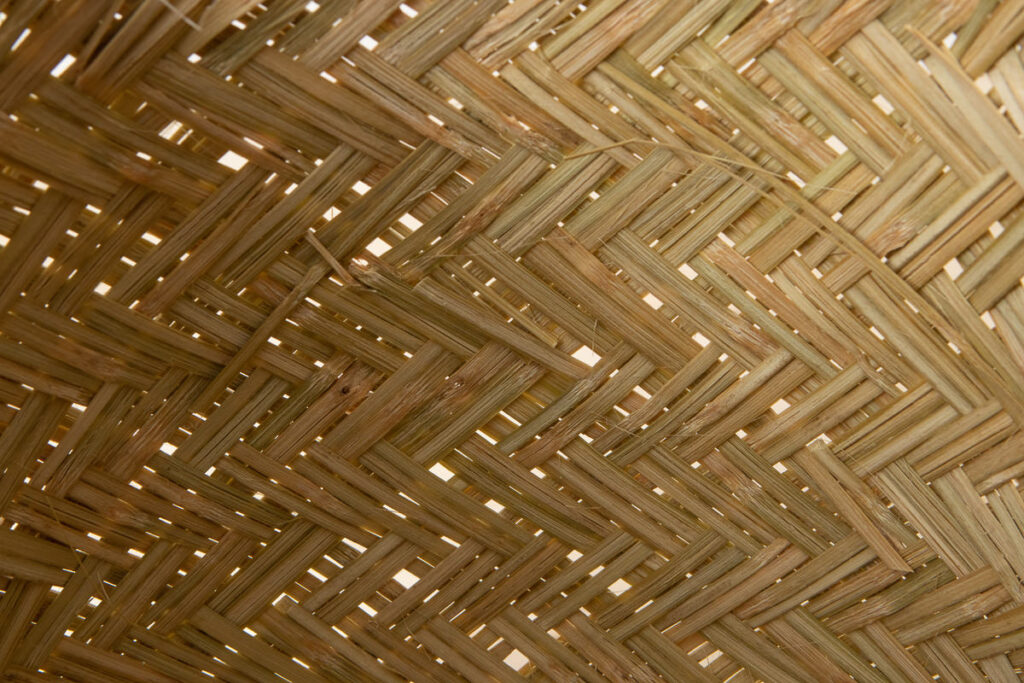

作り方や編み模様は通常のものと変わりません。すず竹を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」で編み上げていきます。

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、

これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。

自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁には芯に真竹を入れ、そこに籐(とう)をぐるぐる巻きながら留めていきます。

上からみると縁巻きの部分、籐が隙間なくきっちりと巻かれています。

持ち手と縁も通常の仕様と同様にロープを通し、黒い針金できつく巻かれています。

かごの内側から見た接続部分です。この持ち手をつける方はそれを専門としたかごを作る方とは別の方なので、安心の仕上がりです。

持ち手は市場かごの通常仕様である、ロープの上から柔らかいパイプ状の透明のゴムをかぶせていますので、重いものを入れて運んでも手に優しいです。

かご自体は歪みがありますが、容量には問題ありません。

底部分には、真竹製の補強の力竹(ちからだけ)がこちらも通常通りしっかりと3本入っています。

目立ったOUTLETになる理由を写真と共に説明します。

産地より連絡があり、このような市場かごがあると連絡をもらいました。

現在、深刻な材料不足のため、このような市場かごはほとんど作れていない状況です。

こちらの作り手さんは若い頃より、この市場かご作りをしておられたいわゆる熟練の方です。

しかし、ご高齢になるにつれて、かごの完成度が落ちてきてらっしゃいました。

産地としては、製作をやめた方が良いのではないかと何度も助言をしてきましたが、

ご本人は長年のライフワークを止めることができず、

山に入っては、材料を採ってこられ、かごを熱心に作られるそうです。

実際届いたものを見てみますと、もちろん、OUTLET品ではありますが、

未使用ですし、歪みは強いものの十分にかごとして使えるものだと思いました。

日頃、市場かごのお問い合わせをとても多くいただいております。

OUTLET部分をご確認、ご納得いただき、価格をお安くすることで、

使っていただけるのならと思い、こちらに掲載することにいたしました。

そういった事情で、大変申し訳ありませんが、こちらの商品は返品・交換は承りかねます。

掲載している写真はあくまでも届いた中の一つです。

それぞれ状態は異なりますことも、ご了承くださいませ。

ご心配な方は、お電話ですと03-3801-5898

メールでしたら、infoアットマークtakekagoya.com までお問い合わせくださいませ。

この市場かごの容量は毎日のお買い物にちょうど良いサイズです。

女性がお一人で持つのにちょうどよい大きさです。

また、仕事で道具入れや荷物を運ぶのにも、活躍してくれることと思います。

ご自宅の中でも、収納かごとしてお使いになっている話もよくお聞きします。

OUTLET部分、よくお読みいただき、日々の生活でお使いいただけたら幸いです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

<最初にお伝えします。こちらはOUTLET品につき、返品・交換いたしかねますので、よくお読みいただき、ご購入いただきますようお願い申し上げます。>

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢や、柔らかく弾力性に富んでいて壊れにくいこと、

黄色味が強くなるその色味、そしてその後、あめ色に変わっていく経年変化などが特徴です。

使いこんで、あめ色に経年変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど、優秀な素材です。

その中でもこちらは「市場かご」と呼ばれ、市場で仕入れをする人々が良く使っていたという買い物かごです。

こちらはその産地の中でも、小さなサイズの市場かごです。

今回はOUTLET品としてのご紹介です。

作り方や編み模様は通常のものと変わりません。すず竹を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」で編み上げていきます。

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、

これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。

自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁には芯に真竹を入れ、そこに籐(とう)をぐるぐる巻きながら留めていきます。

上からみると縁巻きの部分、籐が隙間なくきっちりと巻かれています。

持ち手と縁も通常の仕様と同様にロープを通し、黒い針金できつく巻かれています。

かごの内側から見た接続部分です。この持ち手をつける方はそれを専門としたかごを作る方とは別の方なので、安心の仕上がりです。

持ち手は市場かごの通常仕様である、ロープの上から柔らかいパイプ状の透明のゴムをかぶせていますので、重いものを入れて運んでも手に優しいです。

かご自体は歪みがありますが、容量には問題ありません。

底部分には、真竹製の補強の力竹(ちからだけ)がこちらも通常通りしっかりと3本入っています。

目立ったOUTLETになる理由を写真と共に説明します。

産地より連絡があり、このような市場かごがあると連絡をもらいました。

現在、深刻な材料不足のため、このような市場かごはほとんど作れていない状況です。

こちらの作り手さんは若い頃より、この市場かご作りをしておられたいわゆる熟練の方です。

しかし、ご高齢になるにつれて、かごの完成度が落ちてきてらっしゃいました。

産地としては、製作をやめた方が良いのではないかと何度も助言をしてきましたが、

ご本人は長年のライフワークを止めることができず、

山に入っては、材料を採ってこられ、かごを熱心に作られるそうです。

実際届いたものを見てみますと、もちろん、OUTLET品ではありますが、

未使用ですし、歪みは強いものの十分にかごとして使えるものだと思いました。

日頃、市場かごのお問い合わせをとても多くいただいております。

OUTLET部分をご確認、ご納得いただき、価格をお安くすることで、

使っていただけるのならと思い、こちらに掲載することにいたしました。

そういった事情で、大変申し訳ありませんが、こちらの商品は返品・交換は承りかねます。

掲載している写真はあくまでも届いた中の一つです。

それぞれ状態は異なりますことも、ご了承くださいませ。

ご心配な方は、お電話ですと03-3801-5898

メールでしたら、infoアットマークtakekagoya.com までお問い合わせくださいませ。

この市場かごの容量は毎日のお買い物にちょうど良いサイズです。

女性がお一人で持つのにちょうどよい大きさです。

また、仕事で道具入れや荷物を運ぶのにも、活躍してくれることと思います。

ご自宅の中でも、収納かごとしてお使いになっている話もよくお聞きします。

OUTLET部分、よくお読みいただき、日々の生活でお使いいただけたら幸いです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。

<最初にお伝えします。こちらはOUTLET品につき、返品・交換いたしかねますので、よくお読みいただき、ご購入いただきますようお願い申し上げます。>

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢や、柔らかく弾力性に富んでいて壊れにくいこと、

黄色味が強くなるその色味、そしてその後、あめ色に変わっていく経年変化などが特徴です。

使いこんで、あめ色に経年変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど、優秀な素材です。

その中でもこちらは「市場かご」と呼ばれ、市場で仕入れをする人々が良く使っていたという買い物かごです。

こちらはその産地の中でも、小さなサイズの市場かごです。

今回はOUTLET品としてのご紹介です。

作り方や編み模様は通常のものと変わりません。すず竹を均一な長さや細さに揃え、2本ずつのひごを1セットとして、それを伝統的な「あじろ編み」で編み上げていきます。

時折、竹の色が紫色や黒っぽく見える部分がありますが、

これは、皮がむけて紫外線を浴びることで自然に着色したものです。

自然な模様として見ていただけたらと思います。

縁には芯に真竹を入れ、そこに籐(とう)をぐるぐる巻きながら留めていきます。

上からみると縁巻きの部分、籐が隙間なくきっちりと巻かれています。

持ち手と縁も通常の仕様と同様にロープを通し、黒い針金できつく巻かれています。

かごの内側から見た接続部分です。この持ち手をつける方はそれを専門としたかごを作る方とは別の方なので、安心の仕上がりです。

持ち手は市場かごの通常仕様である、ロープの上から柔らかいパイプ状の透明のゴムをかぶせていますので、重いものを入れて運んでも手に優しいです。

かご自体は歪みがありますが、容量には問題ありません。

底部分には、真竹製の補強の力竹(ちからだけ)がこちらも通常通りしっかりと3本入っています。

目立ったOUTLETになる理由を写真と共に説明します。

産地より連絡があり、このような市場かごがあると連絡をもらいました。

現在、深刻な材料不足のため、このような市場かごはほとんど作れていない状況です。

こちらの作り手さんは若い頃より、この市場かご作りをしておられたいわゆる熟練の方です。

しかし、ご高齢になるにつれて、かごの完成度が落ちてきてらっしゃいました。

産地としては、製作をやめた方が良いのではないかと何度も助言をしてきましたが、

ご本人は長年のライフワークを止めることができず、

山に入っては、材料を採ってこられ、かごを熱心に作られるそうです。

実際届いたものを見てみますと、もちろん、OUTLET品ではありますが、

未使用ですし、歪みは強いものの十分にかごとして使えるものだと思いました。

日頃、市場かごのお問い合わせをとても多くいただいております。

OUTLET部分をご確認、ご納得いただき、価格をお安くすることで、

使っていただけるのならと思い、こちらに掲載することにいたしました。

そういった事情で、大変申し訳ありませんが、こちらの商品は返品・交換は承りかねます。

掲載している写真はあくまでも届いた中の一つです。

それぞれ状態は異なりますことも、ご了承くださいませ。

ご心配な方は、お電話ですと03-3801-5898

メールでしたら、infoアットマークtakekagoya.com までお問い合わせくださいませ。

この市場かごの容量は毎日のお買い物にちょうど良いサイズです。

女性がお一人で持つのにちょうどよい大きさです。

また、仕事で道具入れや荷物を運ぶのにも、活躍してくれることと思います。

ご自宅の中でも、収納かごとしてお使いになっている話もよくお聞きします。

OUTLET部分、よくお読みいただき、日々の生活でお使いいただけたら幸いです。

<岩手県鳥越のすず竹細工>

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。