青森県/あけび 手提げ グニタスキ掛け 42cm 内布付き

青森県の岩木山周辺からは良質なあけび蔓やぶどう蔓も採取できるため、

この土地では古くからそれらの材料を使用した細工も盛んでした。

県内の三内丸山遺跡では縄文時代に編まれたとされるぶどう蔓のような素材で、

編まれたあじろ編みのかごが見つかったほどです。

人々が古来より自然の素材を巧みに暮らしの道具にしていたことがわかります。

あけび蔓も手提げ類に限らず、その細工の多様さやかつての生産量、 他県の職人たちへの普及活動などのお話を伺うと、

あけび蔓細工の日本における最大規模の産地だったことがわかります。

こちらはそのあけび蔓を見るからに特徴的な編み方で編んだバッグです。

あけび蔓の中でも、特に細く色が深い「姫蔓(ひめづる)」を織り交ぜて編み上げられています。

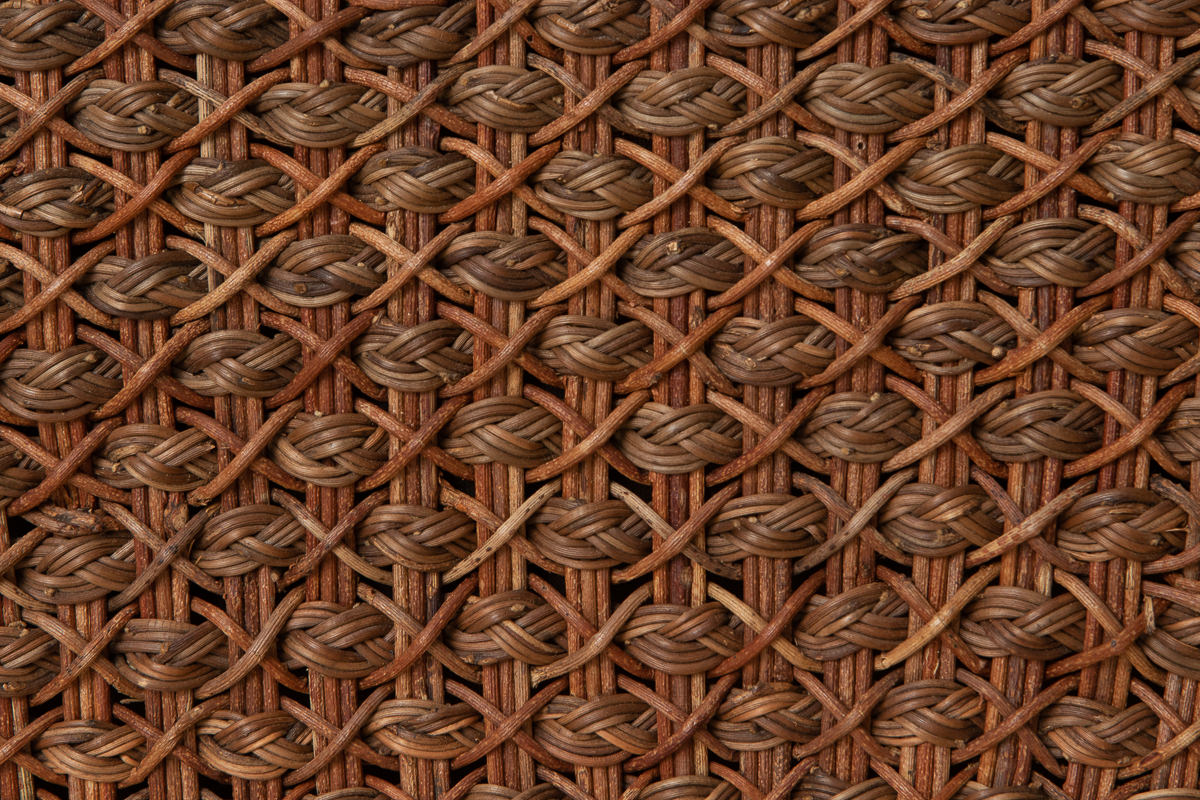

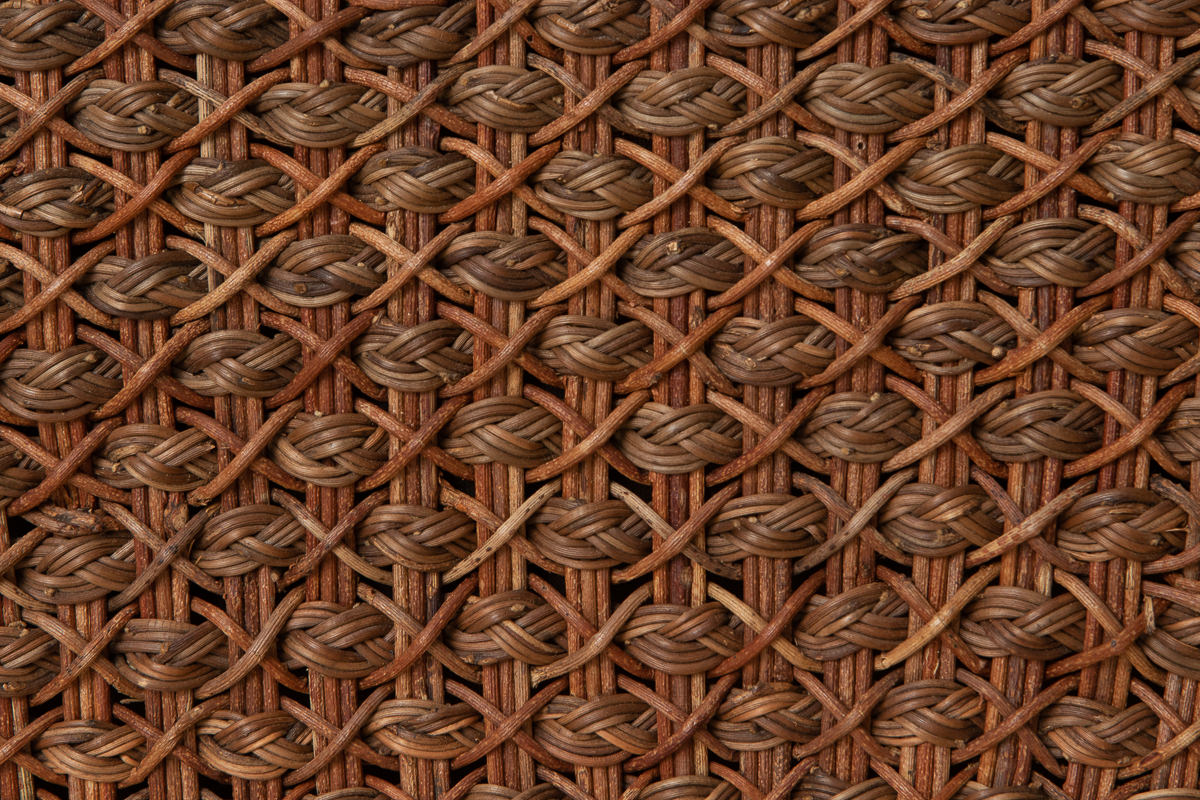

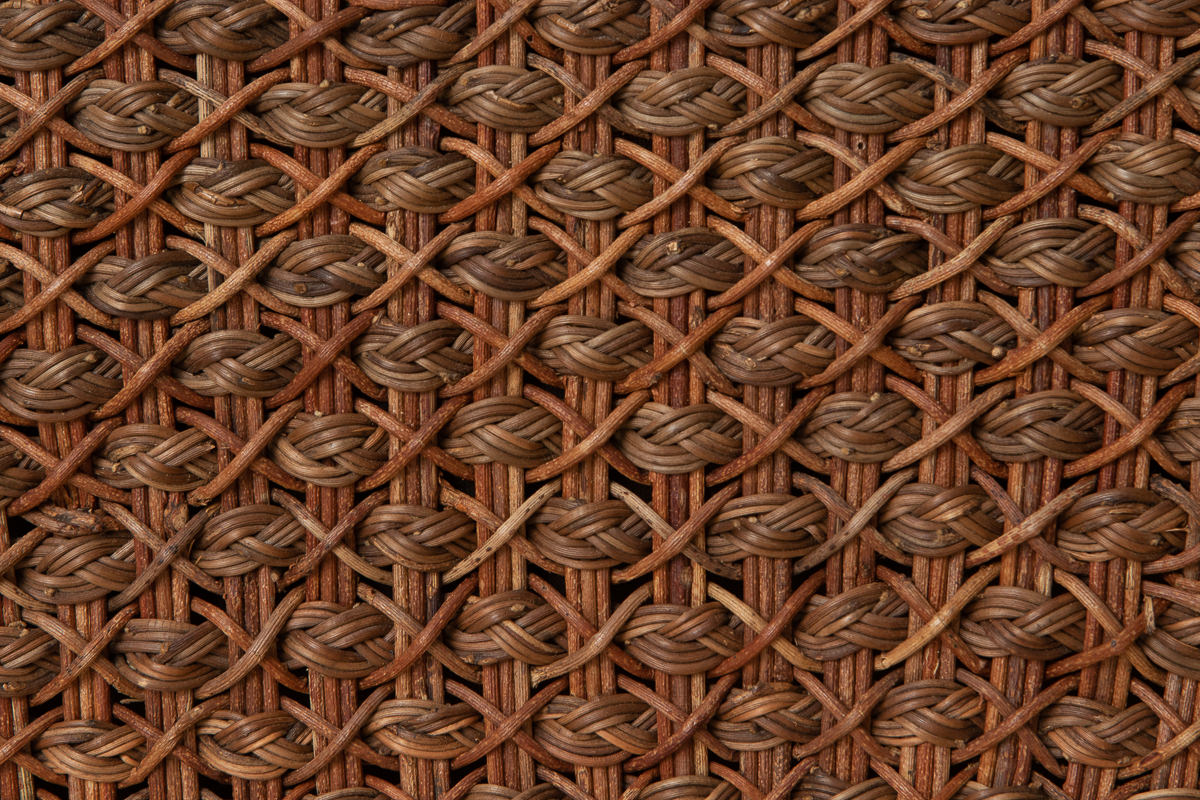

全体はご覧のような圧巻の編み目です。

3本1組の縦ひごに、あらかじめ三つ編みにされている姫蔓を横に編んでいます。さらにその編み目をかいくぐり、タスキ掛けのように斜め方向に蔓が走っています。

三つ編みのことを産地では「グニ」と呼びます。姫蔓のグニがふんだんに使われいて、贅沢な編み模様が広がります。

次に側面から縁を見たところです。縦骨もそのまま縁編みに持っていっています。さらに縁の下にはステッチが入っています。

縁を上から見たところです。上から見ると小判型と言って、丸みのある形になっています。また、縁も二重に編み込まれています。

かごと持ち手の接続部です。かごにしっかりとしたベースの輪っかをつけています。

こちらは内側から見たところです。このような持ち手の仕様は、持ち手の可動域を広げます。

持ち手部分です。カチッと固定しすぎない遊びがあるほうが、負担が分散されます。しっかりと隙間なく芯材に蔓が巻かれています。

内側部分です。横幅に対してマチが薄いように感じますが、15cmほどと十分なマチ幅があります。これだけ細かな素材を編み込んでいるため、内布がつけられています。こうすることで、中に入れたものが傷つきにくくなります。

内側側面にはポケットが付いています。片側には落下を防止するチャックつきのものもあります。

もう一方の側面には小・大それぞれのポケットがついています。大事なものやよく取り出すものはこちらに入れておけば、がさごそと探す手間がなくなります。

底部分です。こちらは並編みと言って目の詰まった基本的な編み方です。底の部分は、姫蔓は使用せず、丸のままの通常のあけび蔓のみを使い、頑丈な作りにしています。

横幅42cmとかごバッグの中ではしっかりとした大きさがあるタイプです。

サイズ感といい、編み模様といい、他に類を見ない存在感があります。

地域の方からもその腕を認められている伝統工芸士の方が、

その経験や技術を惜しみなく使い、仕上げた手提げです。

その存在感は唯一無二です。

岩木山において、「姫蔓」という通常のあけび蔓の採取場所とは別の斜面でしか採れない素材を用いて、

そして、単体ではかごバッグが作りにくいこの材料をここまで主役として引き立たせています。

もちろん、手の脂でつやが出てくるのは姫蔓も同じです。

長く培われたあけび蔓細工の産地ならではの知恵と技が詰まったこの手提げ、

お気に入りの一つに加えていただけたらうれしく思います。

青森県の岩木山周辺からは良質なあけび蔓やぶどう蔓も採取できるため、

この土地では古くからそれらの材料を使用した細工も盛んでした。

県内の三内丸山遺跡では縄文時代に編まれたとされるぶどう蔓のような素材で、

編まれたあじろ編みのかごが見つかったほどです。

人々が古来より自然の素材を巧みに暮らしの道具にしていたことがわかります。

あけび蔓も手提げ類に限らず、その細工の多様さやかつての生産量、 他県の職人たちへの普及活動などのお話を伺うと、

あけび蔓細工の日本における最大規模の産地だったことがわかります。

こちらはそのあけび蔓を見るからに特徴的な編み方で編んだバッグです。

あけび蔓の中でも、特に細く色が深い「姫蔓(ひめづる)」を織り交ぜて編み上げられています。

全体はご覧のような圧巻の編み目です。

3本1組の縦ひごに、あらかじめ三つ編みにされている姫蔓を横に編んでいます。さらにその編み目をかいくぐり、タスキ掛けのように斜め方向に蔓が走っています。

三つ編みのことを産地では「グニ」と呼びます。姫蔓のグニがふんだんに使われいて、贅沢な編み模様が広がります。

次に側面から縁を見たところです。縦骨もそのまま縁編みに持っていっています。さらに縁の下にはステッチが入っています。

縁を上から見たところです。上から見ると小判型と言って、丸みのある形になっています。また、縁も二重に編み込まれています。

かごと持ち手の接続部です。かごにしっかりとしたベースの輪っかをつけています。

こちらは内側から見たところです。このような持ち手の仕様は、持ち手の可動域を広げます。

持ち手部分です。カチッと固定しすぎない遊びがあるほうが、負担が分散されます。しっかりと隙間なく芯材に蔓が巻かれています。

内側部分です。横幅に対してマチが薄いように感じますが、15cmほどと十分なマチ幅があります。これだけ細かな素材を編み込んでいるため、内布がつけられています。こうすることで、中に入れたものが傷つきにくくなります。

内側側面にはポケットが付いています。片側には落下を防止するチャックつきのものもあります。

もう一方の側面には小・大それぞれのポケットがついています。大事なものやよく取り出すものはこちらに入れておけば、がさごそと探す手間がなくなります。

底部分です。こちらは並編みと言って目の詰まった基本的な編み方です。底の部分は、姫蔓は使用せず、丸のままの通常のあけび蔓のみを使い、頑丈な作りにしています。

横幅42cmとかごバッグの中ではしっかりとした大きさがあるタイプです。

サイズ感といい、編み模様といい、他に類を見ない存在感があります。

地域の方からもその腕を認められている伝統工芸士の方が、

その経験や技術を惜しみなく使い、仕上げた手提げです。

その存在感は唯一無二です。

岩木山において、「姫蔓」という通常のあけび蔓の採取場所とは別の斜面でしか採れない素材を用いて、

そして、単体ではかごバッグが作りにくいこの材料をここまで主役として引き立たせています。

もちろん、手の脂でつやが出てくるのは姫蔓も同じです。

長く培われたあけび蔓細工の産地ならではの知恵と技が詰まったこの手提げ、

お気に入りの一つに加えていただけたらうれしく思います。

青森県の岩木山周辺からは良質なあけび蔓やぶどう蔓も採取できるため、

この土地では古くからそれらの材料を使用した細工も盛んでした。

県内の三内丸山遺跡では縄文時代に編まれたとされるぶどう蔓のような素材で、

編まれたあじろ編みのかごが見つかったほどです。

人々が古来より自然の素材を巧みに暮らしの道具にしていたことがわかります。

あけび蔓も手提げ類に限らず、その細工の多様さやかつての生産量、 他県の職人たちへの普及活動などのお話を伺うと、

あけび蔓細工の日本における最大規模の産地だったことがわかります。

こちらはそのあけび蔓を見るからに特徴的な編み方で編んだバッグです。

あけび蔓の中でも、特に細く色が深い「姫蔓(ひめづる)」を織り交ぜて編み上げられています。

全体はご覧のような圧巻の編み目です。

3本1組の縦ひごに、あらかじめ三つ編みにされている姫蔓を横に編んでいます。さらにその編み目をかいくぐり、タスキ掛けのように斜め方向に蔓が走っています。

三つ編みのことを産地では「グニ」と呼びます。姫蔓のグニがふんだんに使われいて、贅沢な編み模様が広がります。

次に側面から縁を見たところです。縦骨もそのまま縁編みに持っていっています。さらに縁の下にはステッチが入っています。

縁を上から見たところです。上から見ると小判型と言って、丸みのある形になっています。また、縁も二重に編み込まれています。

かごと持ち手の接続部です。かごにしっかりとしたベースの輪っかをつけています。

こちらは内側から見たところです。このような持ち手の仕様は、持ち手の可動域を広げます。

持ち手部分です。カチッと固定しすぎない遊びがあるほうが、負担が分散されます。しっかりと隙間なく芯材に蔓が巻かれています。

内側部分です。横幅に対してマチが薄いように感じますが、15cmほどと十分なマチ幅があります。これだけ細かな素材を編み込んでいるため、内布がつけられています。こうすることで、中に入れたものが傷つきにくくなります。

内側側面にはポケットが付いています。片側には落下を防止するチャックつきのものもあります。

もう一方の側面には小・大それぞれのポケットがついています。大事なものやよく取り出すものはこちらに入れておけば、がさごそと探す手間がなくなります。

底部分です。こちらは並編みと言って目の詰まった基本的な編み方です。底の部分は、姫蔓は使用せず、丸のままの通常のあけび蔓のみを使い、頑丈な作りにしています。

横幅42cmとかごバッグの中ではしっかりとした大きさがあるタイプです。

サイズ感といい、編み模様といい、他に類を見ない存在感があります。

地域の方からもその腕を認められている伝統工芸士の方が、

その経験や技術を惜しみなく使い、仕上げた手提げです。

その存在感は唯一無二です。

岩木山において、「姫蔓」という通常のあけび蔓の採取場所とは別の斜面でしか採れない素材を用いて、

そして、単体ではかごバッグが作りにくいこの材料をここまで主役として引き立たせています。

もちろん、手の脂でつやが出てくるのは姫蔓も同じです。

長く培われたあけび蔓細工の産地ならではの知恵と技が詰まったこの手提げ、

お気に入りの一つに加えていただけたらうれしく思います。