沖縄県石垣島/ホウライチク バーキ 大 尺五寸

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれる大きなざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことをバーキと呼びます。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、特に北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていたそうです。

こちらは、その、本島で作られているバーキを、石垣島在住の作り手の方が地元のホウライチクを利用して作ったものです。

かつては石垣島にも「バーキ」の作り手が3人ほどいたそうですが、一時は作る人がいなくなってしまいました。

もともといろいろな民具を作られていたこちらの作り手の方が、本島の職人に教えてもらい、作り方を学んだそうです。

こちらの方は「小・中・大」の3サイズを作られていますが、

ここでは「大サイズ」、口の直径が尺五寸(約45cm)のものをご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、石垣島に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

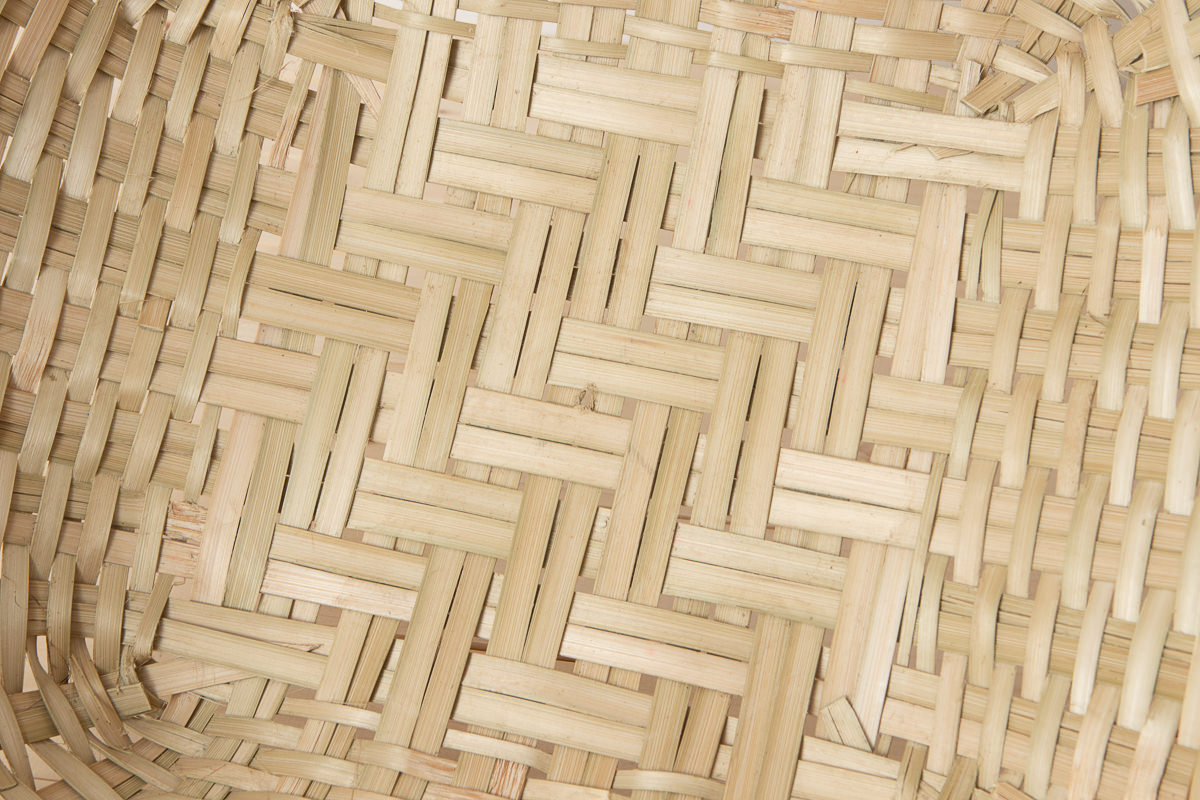

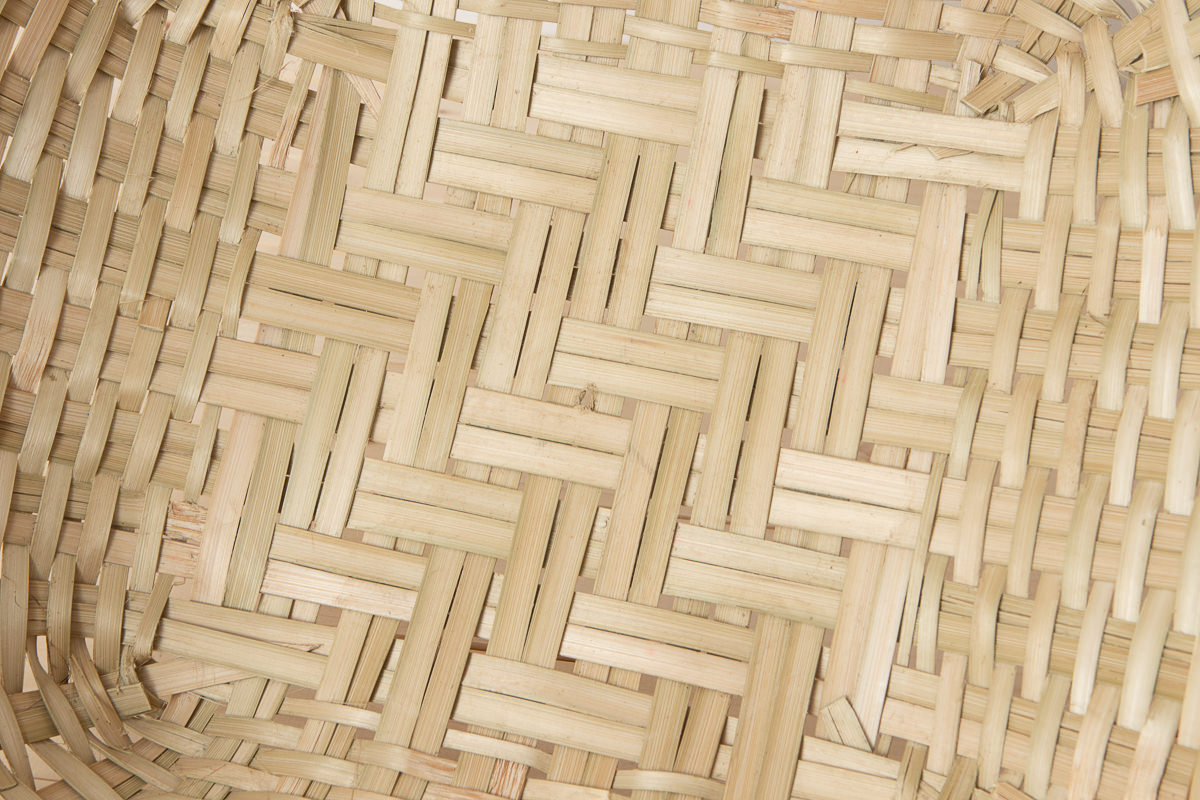

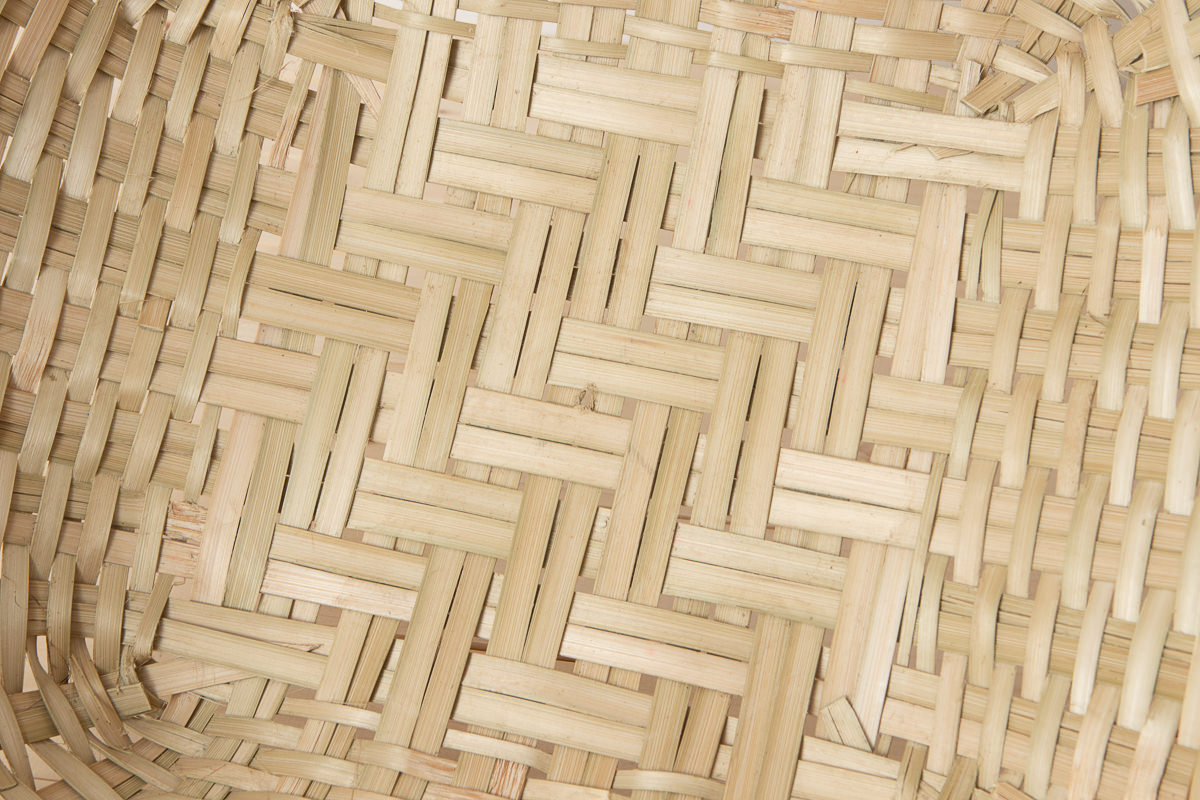

かごの側面は、縦骨にした竹ひご2本に前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げです。

底は四角形で、「あじろ編み」で編まれています。

かごの内寸は、口部分の直径約40cm、高さ17cmほど。

かごの裏面です。コロンとした形で、愛嬌があります。

農作物の収穫かごや運搬かごとしてもおすすめです。

口が大きく開いているので、庭仕事の道具かごとしても活躍しそうです。

部屋で整理かごとしてお使いになるのも、雰囲気が良いと思います。

石垣島では、建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

頼れる仕事かご、いろいろなシーンで活躍してくれることと思います。

長くお楽しみください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれる大きなざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことをバーキと呼びます。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、特に北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていたそうです。

こちらは、その、本島で作られているバーキを、石垣島在住の作り手の方が地元のホウライチクを利用して作ったものです。

かつては石垣島にも「バーキ」の作り手が3人ほどいたそうですが、一時は作る人がいなくなってしまいました。

もともといろいろな民具を作られていたこちらの作り手の方が、本島の職人に教えてもらい、作り方を学んだそうです。

こちらの方は「小・中・大」の3サイズを作られていますが、

ここでは「大サイズ」、口の直径が尺五寸(約45cm)のものをご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、石垣島に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

かごの側面は、縦骨にした竹ひご2本に前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げです。

底は四角形で、「あじろ編み」で編まれています。

かごの内寸は、口部分の直径約40cm、高さ17cmほど。

かごの裏面です。コロンとした形で、愛嬌があります。

農作物の収穫かごや運搬かごとしてもおすすめです。

口が大きく開いているので、庭仕事の道具かごとしても活躍しそうです。

部屋で整理かごとしてお使いになるのも、雰囲気が良いと思います。

石垣島では、建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

頼れる仕事かご、いろいろなシーンで活躍してくれることと思います。

長くお楽しみください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれる大きなざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことをバーキと呼びます。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、特に北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていたそうです。

こちらは、その、本島で作られているバーキを、石垣島在住の作り手の方が地元のホウライチクを利用して作ったものです。

かつては石垣島にも「バーキ」の作り手が3人ほどいたそうですが、一時は作る人がいなくなってしまいました。

もともといろいろな民具を作られていたこちらの作り手の方が、本島の職人に教えてもらい、作り方を学んだそうです。

こちらの方は「小・中・大」の3サイズを作られていますが、

ここでは「大サイズ」、口の直径が尺五寸(約45cm)のものをご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、石垣島に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

かごの側面は、縦骨にした竹ひご2本に前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げです。

底は四角形で、「あじろ編み」で編まれています。

かごの内寸は、口部分の直径約40cm、高さ17cmほど。

かごの裏面です。コロンとした形で、愛嬌があります。

農作物の収穫かごや運搬かごとしてもおすすめです。

口が大きく開いているので、庭仕事の道具かごとしても活躍しそうです。

部屋で整理かごとしてお使いになるのも、雰囲気が良いと思います。

石垣島では、建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

頼れる仕事かご、いろいろなシーンで活躍してくれることと思います。

長くお楽しみください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。