沖縄県石垣島/トウツルモドキ クージかご 蓋付き 小・中・大 3サイズ

こちらは石垣島で、トウツルモドキという植物を使って作られたかごです。

写真のうち、右の3本が採取したトウツルモドキです。

見た目は笹のようでいて、籐(とう)のようでもあります。

シュッとしたものと1番右のようにうねりのあるものもあり、

葉の先は丸まっていて絡みつく性質があります。

そのため、成長していくと他の木に巻き付いていくため、積極的に切らざるを得ないこともあり、よくトウツルモドキは民具を作るのに利用されていました。

籐と違い、葉に棘がないため、細工には扱いやすいそうです。

八重山地方にはトウヅルモドキのいろいろな呼び方があり、

竹富島ではクージと呼ばれ、与那国島の方ではヤマイトゥと呼ばれます。

クージは、かご細工に使うには節が短くスッと真っ直ぐのものが1番良いとのこと。

こちらの作り手の方、今は石垣島に住んでいらっしゃいますが、

石垣から6kmほど離れた(フェリーで10分ほど)竹富島のご出身です。

竹富島には、クージを使った実用かごとして「マディル(かごの意)」があります。

竹富には民具に適した竹がないため、代わりにクージを利用していました。

クージは島の至る所に自生し、必要に応じて採取できるそうです。

マディルは野菜や芋、魚を入れておくのに重宝していました。

こちらはそのクージを使ったかごで、同じ方が作る「バーキ」の形をぐっと小さくして、室内でも使いやすいサイズにしたものです。

小・中・大の3サイズあり、蓋が付いたタイプのものをご紹介します。

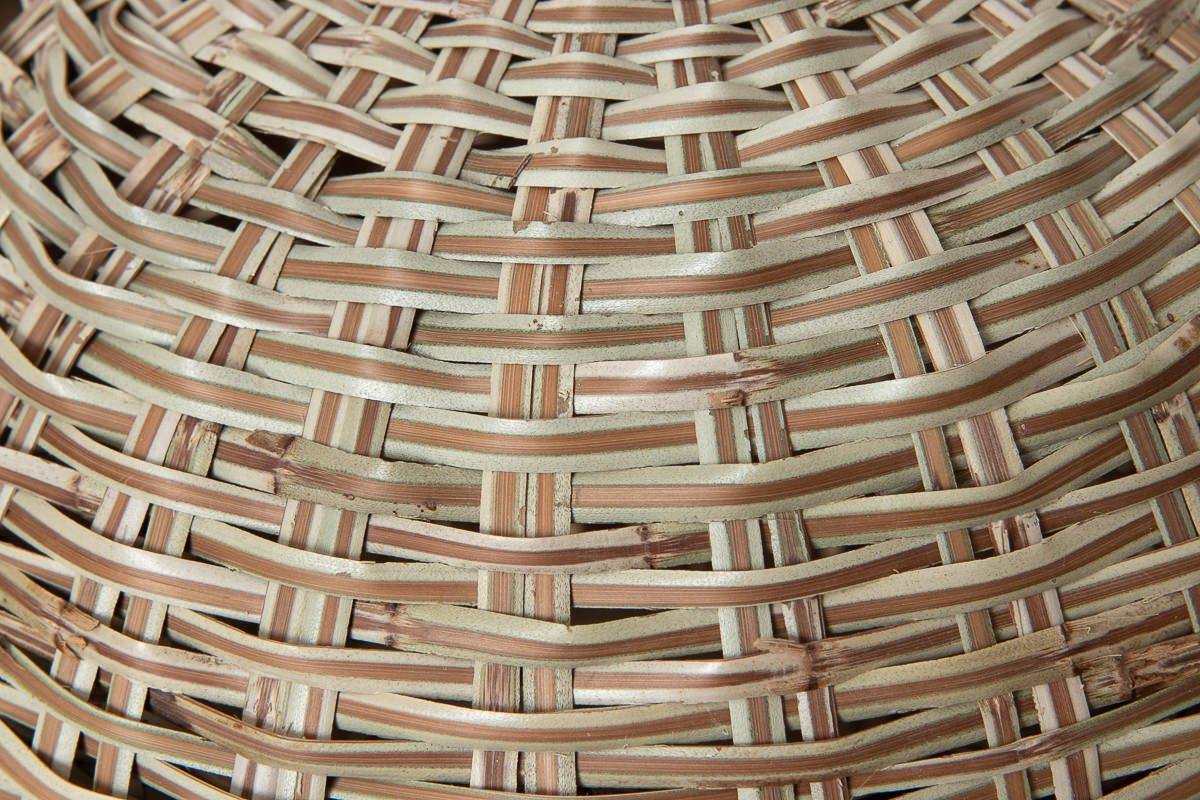

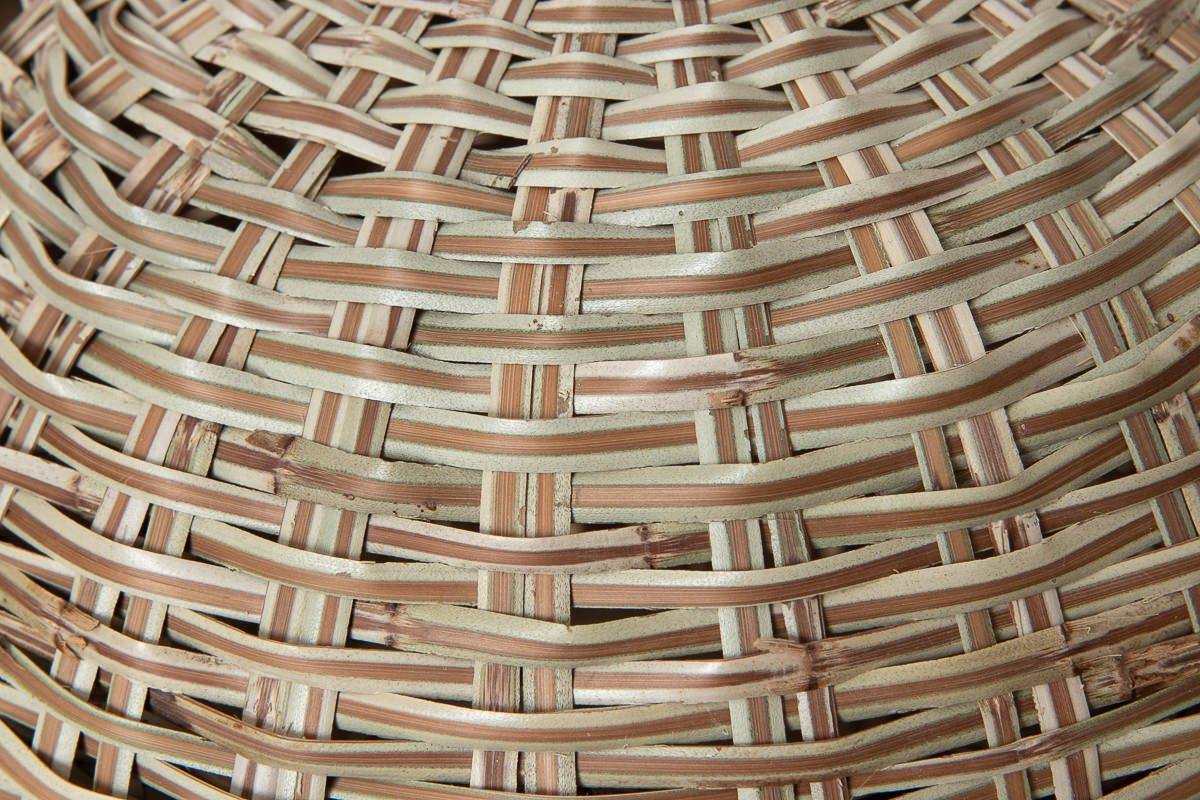

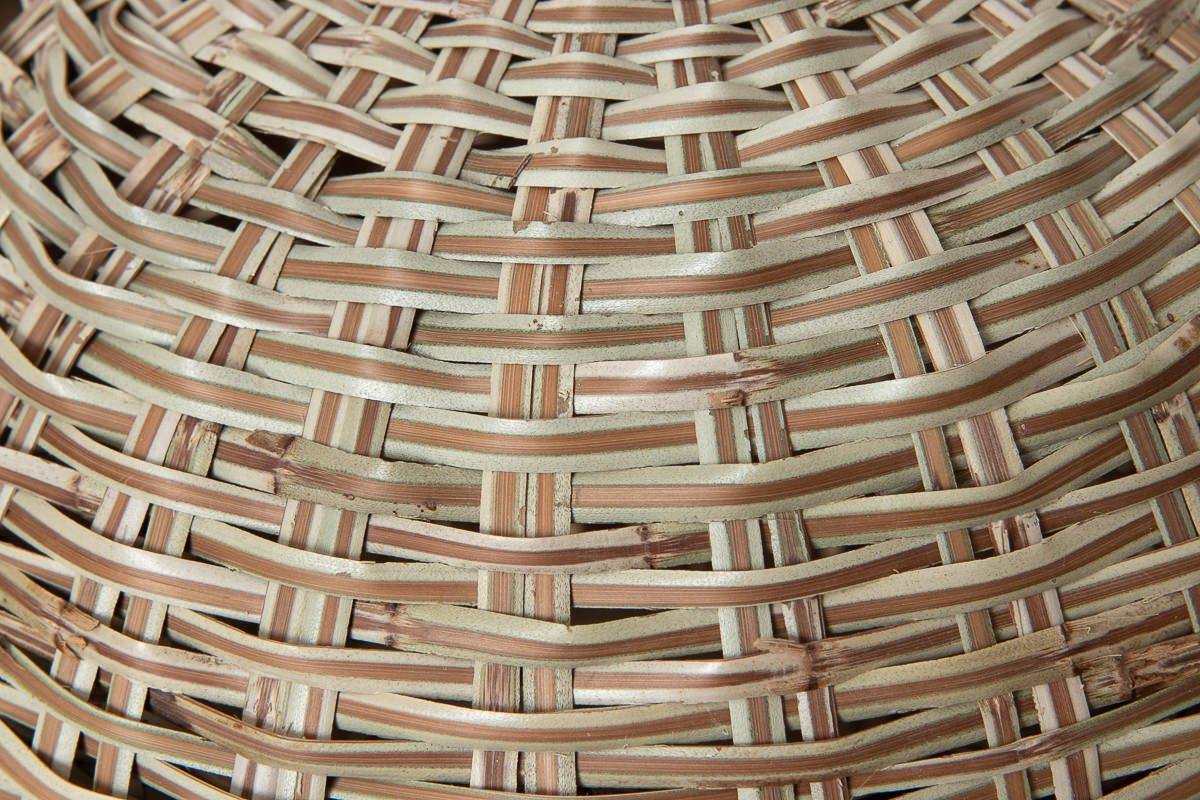

かごの蓋部分は、縦骨にした竹ひご2本に横ひごを前後交互に編んでいく「ござ目編み」で編まれています。

一本ずつひごの中心を削ぎ、芯の茶色部分を見せて、模様を付けています。

かご本体です。蓋との合わせ部分が縁の上に立ち上がっています。

底面は四角形で、あじろ編みで仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りです。※縁の一部に、芯のひごを仮留めする際に使用している白い木綿糸が見えていることがあります。

かご本体の底面裏側です。

こちらは蓋です。持ち手がついています。

持ち手部分はクージを芯材に、その上からまたクージを巻いています。

持ち手の端は蓋の編み目を通して何度か巻いて留められています。

蓋の裏側から見たところです。

それではサイズごとにご紹介します。

こちらは小サイズ。かごの内寸は口部分の直径約13cm、底13cm角、高さ9cmほど。

コロンとかわいらしいサイズです。

こちらは中サイズ。かごの内寸は口部分の直径約19cm、底13cm角、高さ11cmほど。

果物を入れたり、食材の保管にも。

こちらは大サイズ。かごの内寸は口部分の直径約22cm、底16cm角、高さ13cmほど。

パンを入れておくのにも良さそうです。

竹富島では建材を縛ったりするのにも使われていたほど

身近に自生し、扱いやすい丈夫な道具として重宝していたクージ。

そのクージから作られたこちらのかごも、

懐広く、中に入れたものを受け止めてくれることと思います。

いずれかお好みの大きさをお選びください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。

こちらは石垣島で、トウツルモドキという植物を使って作られたかごです。

写真のうち、右の3本が採取したトウツルモドキです。

見た目は笹のようでいて、籐(とう)のようでもあります。

シュッとしたものと1番右のようにうねりのあるものもあり、

葉の先は丸まっていて絡みつく性質があります。

そのため、成長していくと他の木に巻き付いていくため、積極的に切らざるを得ないこともあり、よくトウツルモドキは民具を作るのに利用されていました。

籐と違い、葉に棘がないため、細工には扱いやすいそうです。

八重山地方にはトウヅルモドキのいろいろな呼び方があり、

竹富島ではクージと呼ばれ、与那国島の方ではヤマイトゥと呼ばれます。

クージは、かご細工に使うには節が短くスッと真っ直ぐのものが1番良いとのこと。

こちらの作り手の方、今は石垣島に住んでいらっしゃいますが、

石垣から6kmほど離れた(フェリーで10分ほど)竹富島のご出身です。

竹富島には、クージを使った実用かごとして「マディル(かごの意)」があります。

竹富には民具に適した竹がないため、代わりにクージを利用していました。

クージは島の至る所に自生し、必要に応じて採取できるそうです。

マディルは野菜や芋、魚を入れておくのに重宝していました。

こちらはそのクージを使ったかごで、同じ方が作る「バーキ」の形をぐっと小さくして、室内でも使いやすいサイズにしたものです。

小・中・大の3サイズあり、蓋が付いたタイプのものをご紹介します。

かごの蓋部分は、縦骨にした竹ひご2本に横ひごを前後交互に編んでいく「ござ目編み」で編まれています。

一本ずつひごの中心を削ぎ、芯の茶色部分を見せて、模様を付けています。

かご本体です。蓋との合わせ部分が縁の上に立ち上がっています。

底面は四角形で、あじろ編みで仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りです。※縁の一部に、芯のひごを仮留めする際に使用している白い木綿糸が見えていることがあります。

かご本体の底面裏側です。

こちらは蓋です。持ち手がついています。

持ち手部分はクージを芯材に、その上からまたクージを巻いています。

持ち手の端は蓋の編み目を通して何度か巻いて留められています。

蓋の裏側から見たところです。

それではサイズごとにご紹介します。

こちらは小サイズ。かごの内寸は口部分の直径約13cm、底13cm角、高さ9cmほど。

コロンとかわいらしいサイズです。

こちらは中サイズ。かごの内寸は口部分の直径約19cm、底13cm角、高さ11cmほど。

果物を入れたり、食材の保管にも。

こちらは大サイズ。かごの内寸は口部分の直径約22cm、底16cm角、高さ13cmほど。

パンを入れておくのにも良さそうです。

竹富島では建材を縛ったりするのにも使われていたほど

身近に自生し、扱いやすい丈夫な道具として重宝していたクージ。

そのクージから作られたこちらのかごも、

懐広く、中に入れたものを受け止めてくれることと思います。

いずれかお好みの大きさをお選びください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。

こちらは石垣島で、トウツルモドキという植物を使って作られたかごです。

写真のうち、右の3本が採取したトウツルモドキです。

見た目は笹のようでいて、籐(とう)のようでもあります。

シュッとしたものと1番右のようにうねりのあるものもあり、

葉の先は丸まっていて絡みつく性質があります。

そのため、成長していくと他の木に巻き付いていくため、積極的に切らざるを得ないこともあり、よくトウツルモドキは民具を作るのに利用されていました。

籐と違い、葉に棘がないため、細工には扱いやすいそうです。

八重山地方にはトウヅルモドキのいろいろな呼び方があり、

竹富島ではクージと呼ばれ、与那国島の方ではヤマイトゥと呼ばれます。

クージは、かご細工に使うには節が短くスッと真っ直ぐのものが1番良いとのこと。

こちらの作り手の方、今は石垣島に住んでいらっしゃいますが、

石垣から6kmほど離れた(フェリーで10分ほど)竹富島のご出身です。

竹富島には、クージを使った実用かごとして「マディル(かごの意)」があります。

竹富には民具に適した竹がないため、代わりにクージを利用していました。

クージは島の至る所に自生し、必要に応じて採取できるそうです。

マディルは野菜や芋、魚を入れておくのに重宝していました。

こちらはそのクージを使ったかごで、同じ方が作る「バーキ」の形をぐっと小さくして、室内でも使いやすいサイズにしたものです。

小・中・大の3サイズあり、蓋が付いたタイプのものをご紹介します。

かごの蓋部分は、縦骨にした竹ひご2本に横ひごを前後交互に編んでいく「ござ目編み」で編まれています。

一本ずつひごの中心を削ぎ、芯の茶色部分を見せて、模様を付けています。

かご本体です。蓋との合わせ部分が縁の上に立ち上がっています。

底面は四角形で、あじろ編みで仕上げています。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

「えび止め」とも呼ばれる縁作りです。※縁の一部に、芯のひごを仮留めする際に使用している白い木綿糸が見えていることがあります。

かご本体の底面裏側です。

こちらは蓋です。持ち手がついています。

持ち手部分はクージを芯材に、その上からまたクージを巻いています。

持ち手の端は蓋の編み目を通して何度か巻いて留められています。

蓋の裏側から見たところです。

それではサイズごとにご紹介します。

こちらは小サイズ。かごの内寸は口部分の直径約13cm、底13cm角、高さ9cmほど。

コロンとかわいらしいサイズです。

こちらは中サイズ。かごの内寸は口部分の直径約19cm、底13cm角、高さ11cmほど。

果物を入れたり、食材の保管にも。

こちらは大サイズ。かごの内寸は口部分の直径約22cm、底16cm角、高さ13cmほど。

パンを入れておくのにも良さそうです。

竹富島では建材を縛ったりするのにも使われていたほど

身近に自生し、扱いやすい丈夫な道具として重宝していたクージ。

そのクージから作られたこちらのかごも、

懐広く、中に入れたものを受け止めてくれることと思います。

いずれかお好みの大きさをお選びください。

**沖縄のかご作り**

沖縄県は琉球諸島と呼ばれるかつての琉球王国の領土から

形成されている小さな島の総体と言えます。

奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島を合わせたものを

琉球諸島と呼び、そのうち奄美群島だけは現在、鹿児島県に属しています。

太平洋と東シナ海という大洋の境をなす、その列島ではぐくまれた植物たちは、

また、日本の他の地域とは違った色彩を帯びながら、

人の手によって生活の道具へと形を変え、人々の暮らしを支えています。

それぞれの島の面積は小さいにもかかわらず、

その熱帯的な気候の突き抜けた青空に映える色の植物たちは、

明るくみずみずしく、あちこちで採取できるという良い意味で繁茂しています。