430501 沖縄県本島/ホウライチク バーキ ミニ・小・中・大 4サイズ

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれるざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことを総称してバーキと呼ぶこともあります。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。沖縄中部ですと沖縄市上地エリアが有名だったそうです。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていました。

大きなバーキは建設現場などでもよく使われていたそうですが、

こちらのページではご家庭でも使えるような比較的小さいサイズのバーキを

ミニ・小・中・大という4サイズでご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、沖縄本島北部に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

かごの側面は、縦骨にした竹ひごに前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。外側にホウライチクの表皮が来るように編まれています。

内側を見たところです。同様に規則的な編み目ですが、こちらは竹の繊維質な様子が見られます。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

縁の内側を見ると、横に流れていくひごを一定の間隔でぐるぐると巻いているのが分かります。

「えび止め」とも呼ばれる、上から見るとえびのしっぽのような縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げとも言えます。

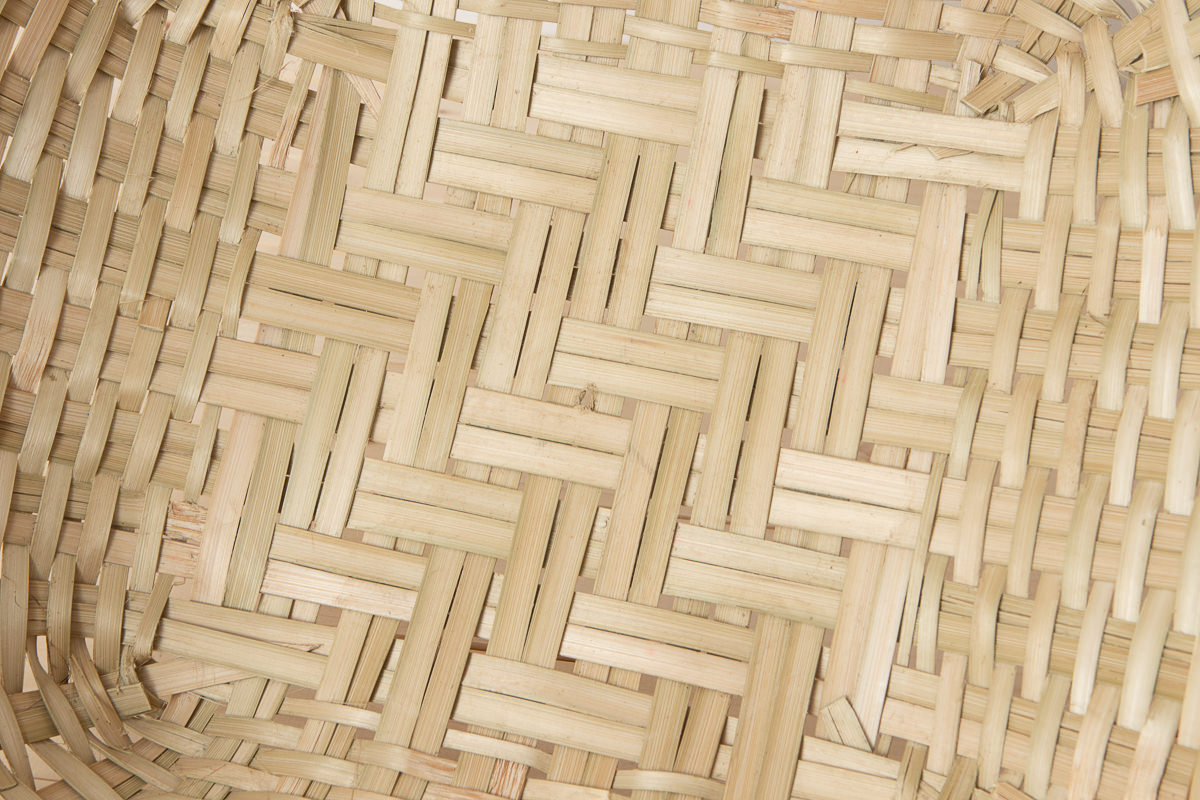

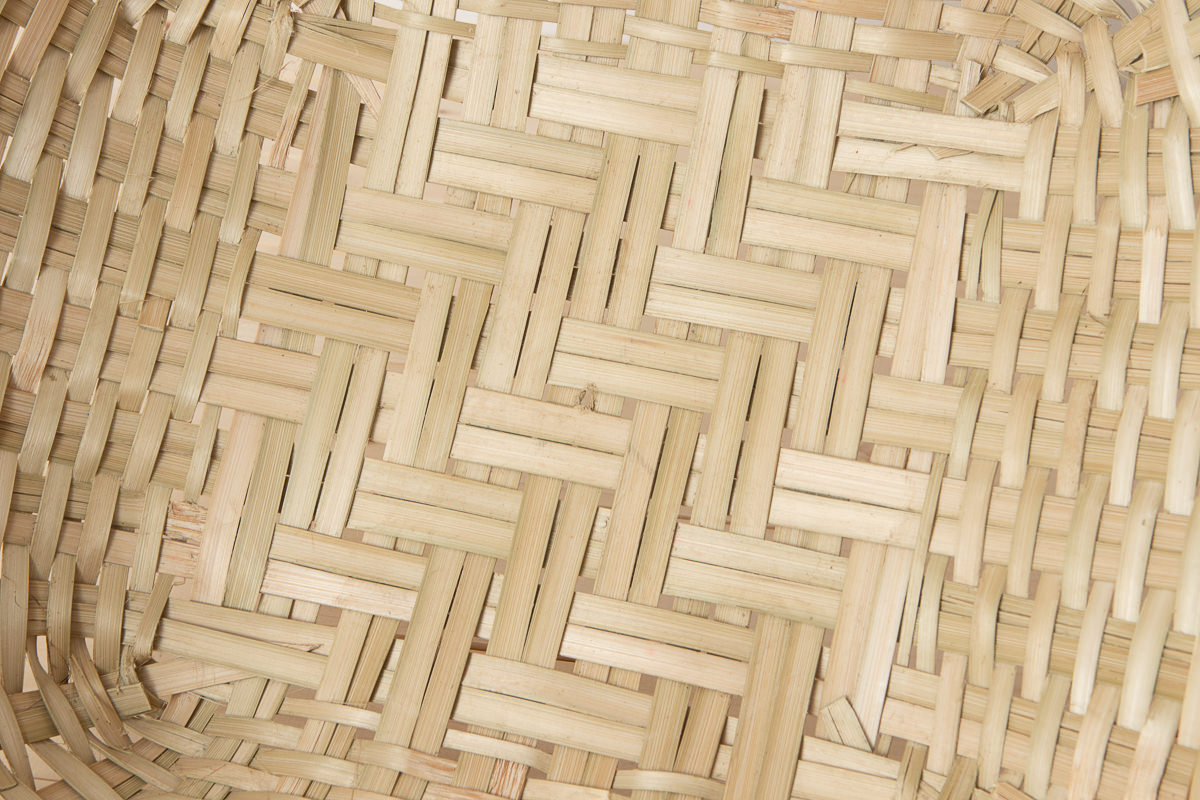

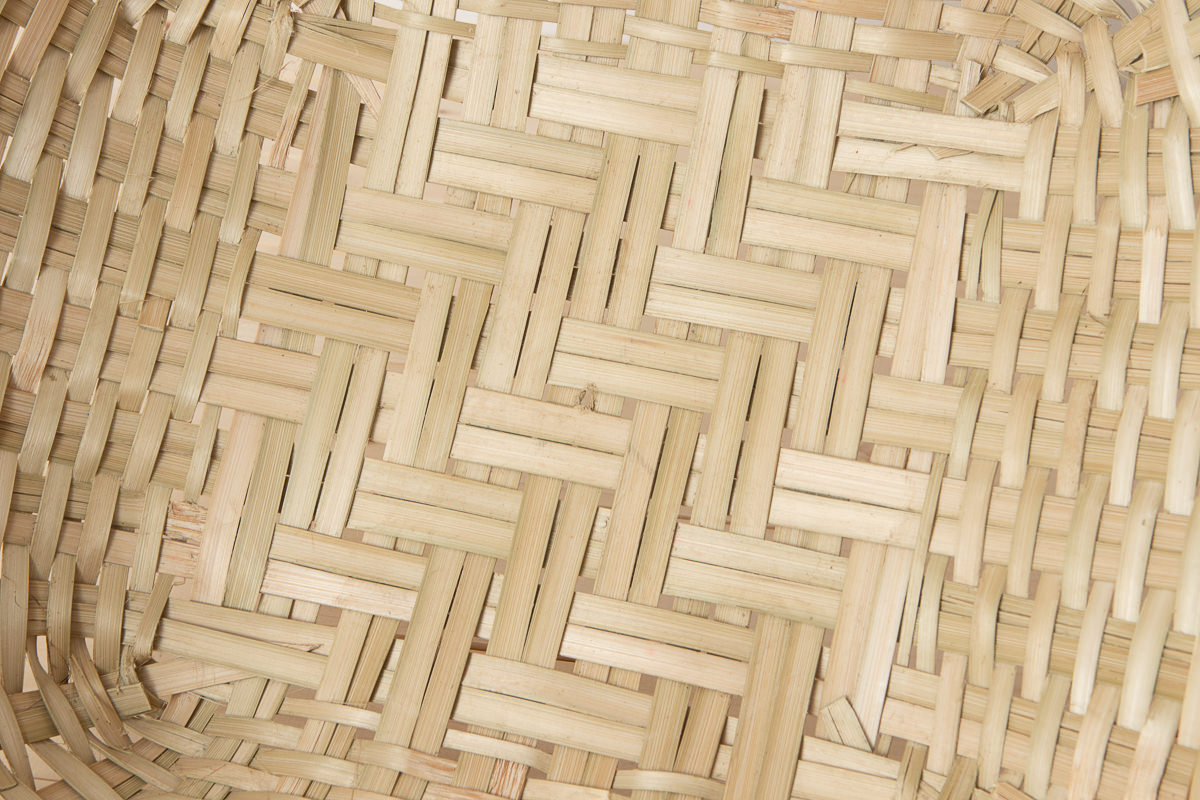

底は四角形になっています。「あじろ編み」という編み方で編まれています。

内側の底の中心部分です。こちらは大サイズの写真で編み目は詰まっていますが、ミニと小サイズはもう少し編み目が透かしてあります。

かごを裏返したところです。コロンとした形で、愛嬌があります。

この4つ足のようになっているのも特徴的です。

材料の状況で、一部竹の表皮が剥離していたり、割れたりしている場合がありますが、不良品ではございません。

内側の仮留めで針金や、

ガムテープを使用していて、それが見える場合があります。あらかじめご了承ください。

それでは、4サイズをご紹介していきます。

こちらが一番小さいミニサイズです。

かごの内寸は約直径16cm、高さ6cmほどです。鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。

こちらは小サイズです。

かごの内寸は約直径18cm、高さ8cmほどです。同様に鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。台所での水切りざるとしても。

こちらは中サイズです。

かごの内寸は約直径25cm、高さ11cmほどです。台所での水切りざるや果物かごとしても。りんごですと4-5個を盛ることができます。

こちらは大サイズです。

かごの内寸は約直径32cm、高さ14cmほどです。たっぷりの根菜入れとして。庭仕事の道具を入れたり、収穫かごとしたり。家の外でも中でも活躍してくれそうです。

艶やかなホウライチクの表皮の風合いが存分に楽しめます。

大きいサイズのものは、本島のみならず、石垣島でも建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

ご用途に合わせて、沖縄ならではの頼りになる竹かご、お楽しみいただけたらと思います。

お好みのサイズをお選びください。

**沖縄本島の北谷竹細工**

1950年代ほどまでは、沖縄県北谷町だけでも40軒ほどが竹細工で生計を立てていましたが、

現在は1軒のみとなっています。

竹細工専業という視点ですと、本島以外の島々含む、沖縄県全体で見た場合でも唯一となっています。

沖縄の竹細工は、ホウライチクという株立ちする竹を使用します。

南国の竹は生物学的にも真竹や笹とも異なります。

ホウライチクは粘り(しなやかさ・柔らかさ)があるため、竹細工に向いており、

北谷竹細工の80%はこのホウライチクで作られています。

かつては沖縄本島の中で、現在の沖縄市上地エリアはアラバーキ、北谷町ではサギジョーキー、ミージョーキー、

旧佐敷村ではティールといった地域別の特徴もあったようです。

一軒のみとなった今、それらの沖縄本島の技術を一手に担ってらっしゃいます。

材料作りに機械も入れるなど、より多くの方に沖縄の竹細工を渡せるよう、

柔軟な考え方で取り組まれています。

「伝統を守るだけでなく、新たな竹細工の創造と発展を目指す」

明るくそうおっしゃるかご作りの姿勢は実にパワフルで、こちらが元気をもらうほどです。

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれるざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことを総称してバーキと呼ぶこともあります。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。沖縄中部ですと沖縄市上地エリアが有名だったそうです。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていました。

大きなバーキは建設現場などでもよく使われていたそうですが、

こちらのページではご家庭でも使えるような比較的小さいサイズのバーキを

ミニ・小・中・大という4サイズでご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、沖縄本島北部に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

かごの側面は、縦骨にした竹ひごに前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。外側にホウライチクの表皮が来るように編まれています。

内側を見たところです。同様に規則的な編み目ですが、こちらは竹の繊維質な様子が見られます。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

縁の内側を見ると、横に流れていくひごを一定の間隔でぐるぐると巻いているのが分かります。

「えび止め」とも呼ばれる、上から見るとえびのしっぽのような縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げとも言えます。

底は四角形になっています。「あじろ編み」という編み方で編まれています。

内側の底の中心部分です。こちらは大サイズの写真で編み目は詰まっていますが、ミニと小サイズはもう少し編み目が透かしてあります。

かごを裏返したところです。コロンとした形で、愛嬌があります。

この4つ足のようになっているのも特徴的です。

材料の状況で、一部竹の表皮が剥離していたり、割れたりしている場合がありますが、不良品ではございません。

内側の仮留めで針金や、

ガムテープを使用していて、それが見える場合があります。あらかじめご了承ください。

それでは、4サイズをご紹介していきます。

こちらが一番小さいミニサイズです。

かごの内寸は約直径16cm、高さ6cmほどです。鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。

こちらは小サイズです。

かごの内寸は約直径18cm、高さ8cmほどです。同様に鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。台所での水切りざるとしても。

こちらは中サイズです。

かごの内寸は約直径25cm、高さ11cmほどです。台所での水切りざるや果物かごとしても。りんごですと4-5個を盛ることができます。

こちらは大サイズです。

かごの内寸は約直径32cm、高さ14cmほどです。たっぷりの根菜入れとして。庭仕事の道具を入れたり、収穫かごとしたり。家の外でも中でも活躍してくれそうです。

艶やかなホウライチクの表皮の風合いが存分に楽しめます。

大きいサイズのものは、本島のみならず、石垣島でも建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

ご用途に合わせて、沖縄ならではの頼りになる竹かご、お楽しみいただけたらと思います。

お好みのサイズをお選びください。

**沖縄本島の北谷竹細工**

1950年代ほどまでは、沖縄県北谷町だけでも40軒ほどが竹細工で生計を立てていましたが、

現在は1軒のみとなっています。

竹細工専業という視点ですと、本島以外の島々含む、沖縄県全体で見た場合でも唯一となっています。

沖縄の竹細工は、ホウライチクという株立ちする竹を使用します。

南国の竹は生物学的にも真竹や笹とも異なります。

ホウライチクは粘り(しなやかさ・柔らかさ)があるため、竹細工に向いており、

北谷竹細工の80%はこのホウライチクで作られています。

かつては沖縄本島の中で、現在の沖縄市上地エリアはアラバーキ、北谷町ではサギジョーキー、ミージョーキー、

旧佐敷村ではティールといった地域別の特徴もあったようです。

一軒のみとなった今、それらの沖縄本島の技術を一手に担ってらっしゃいます。

材料作りに機械も入れるなど、より多くの方に沖縄の竹細工を渡せるよう、

柔軟な考え方で取り組まれています。

「伝統を守るだけでなく、新たな竹細工の創造と発展を目指す」

明るくそうおっしゃるかご作りの姿勢は実にパワフルで、こちらが元気をもらうほどです。

こちらは沖縄地方で「バーキ」と呼ばれるざるです。沖縄では竹製のざるやかごのことを総称してバーキと呼ぶこともあります。

沖縄本島で竹細工によく使われる「ホウライチク(蓬莱竹)」を材料にしています。

バーキは沖縄本島、北部のやんばる(山原)地域で民具としてよく作られていました。沖縄中部ですと沖縄市上地エリアが有名だったそうです。

魚や芋など、鮮魚や農作物を運んだり、保存したり、芋を洗う道具としても使われていました。

大きなバーキは建設現場などでもよく使われていたそうですが、

こちらのページではご家庭でも使えるような比較的小さいサイズのバーキを

ミニ・小・中・大という4サイズでご紹介します。

こちらがホウライチクです。真竹や孟宗竹のように地下茎を伸ばすのではなく、一本の茎から複数の茎が立ち上がって株立ちする「バンブー」類に入ります。東南アジアなど熱帯の地域でもよく見られる種類です。

ホウライチクは地元では「バーキ竹」と呼ばれているほど、よくこの竹でバーキが作られ、馴染みがあるそうです。

こちらのバーキは、沖縄本島北部に自生するホウライチクの、生えてから2〜3年目のものを使用して作られています。

口部分が広がり、底にかけてキュッとすぼまった形が特徴的です。

かごの側面は、縦骨にした竹ひごに前後交互に横ひごを編んでいく「ござ目編み」で仕上げています。外側にホウライチクの表皮が来るように編まれています。

内側を見たところです。同様に規則的な編み目ですが、こちらは竹の繊維質な様子が見られます。

縁は縦骨として編んだひごを横に曲げ、巻き込んでいくように作ります。

縁の内側を見ると、横に流れていくひごを一定の間隔でぐるぐると巻いているのが分かります。

「えび止め」とも呼ばれる、上から見るとえびのしっぽのような縁作りで、柔らかくて粘りのあるホウライチクならではの仕上げとも言えます。

底は四角形になっています。「あじろ編み」という編み方で編まれています。

内側の底の中心部分です。こちらは大サイズの写真で編み目は詰まっていますが、ミニと小サイズはもう少し編み目が透かしてあります。

かごを裏返したところです。コロンとした形で、愛嬌があります。

この4つ足のようになっているのも特徴的です。

材料の状況で、一部竹の表皮が剥離していたり、割れたりしている場合がありますが、不良品ではございません。

内側の仮留めで針金や、

ガムテープを使用していて、それが見える場合があります。あらかじめご了承ください。

それでは、4サイズをご紹介していきます。

こちらが一番小さいミニサイズです。

かごの内寸は約直径16cm、高さ6cmほどです。鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。

こちらは小サイズです。

かごの内寸は約直径18cm、高さ8cmほどです。同様に鍵を入れたり、小物類をまとまめるのに。台所での水切りざるとしても。

こちらは中サイズです。

かごの内寸は約直径25cm、高さ11cmほどです。台所での水切りざるや果物かごとしても。りんごですと4-5個を盛ることができます。

こちらは大サイズです。

かごの内寸は約直径32cm、高さ14cmほどです。たっぷりの根菜入れとして。庭仕事の道具を入れたり、収穫かごとしたり。家の外でも中でも活躍してくれそうです。

艶やかなホウライチクの表皮の風合いが存分に楽しめます。

大きいサイズのものは、本島のみならず、石垣島でも建設現場の運搬かごとしても活躍していたそうです。

コンクリートを作るための材料の、バラス(砂利のようなもの)を

このバーキに入れて計量かごのように使っていたとのこと。

東京においても、鉄道や河川の土木工事で活躍していた、

「パイスケ」という名の竹かごがかつてありましたが、

こちらはそれを彷彿とさせるかごです。

※残念ながら、東京では作り手がいらっしゃらなくなりましたが、

弊店では、長野県製の「パイスケ」をご紹介しております。

ご用途に合わせて、沖縄ならではの頼りになる竹かご、お楽しみいただけたらと思います。

お好みのサイズをお選びください。

**沖縄本島の北谷竹細工**

1950年代ほどまでは、沖縄県北谷町だけでも40軒ほどが竹細工で生計を立てていましたが、

現在は1軒のみとなっています。

竹細工専業という視点ですと、本島以外の島々含む、沖縄県全体で見た場合でも唯一となっています。

沖縄の竹細工は、ホウライチクという株立ちする竹を使用します。

南国の竹は生物学的にも真竹や笹とも異なります。

ホウライチクは粘り(しなやかさ・柔らかさ)があるため、竹細工に向いており、

北谷竹細工の80%はこのホウライチクで作られています。

かつては沖縄本島の中で、現在の沖縄市上地エリアはアラバーキ、北谷町ではサギジョーキー、ミージョーキー、

旧佐敷村ではティールといった地域別の特徴もあったようです。

一軒のみとなった今、それらの沖縄本島の技術を一手に担ってらっしゃいます。

材料作りに機械も入れるなど、より多くの方に沖縄の竹細工を渡せるよう、

柔軟な考え方で取り組まれています。

「伝統を守るだけでなく、新たな竹細工の創造と発展を目指す」

明るくそうおっしゃるかご作りの姿勢は実にパワフルで、こちらが元気をもらうほどです。