220401-2 兵庫県/孟宗竹 虫かご 完成品

こちらは、孟宗竹で作られた虫かごです。

兵庫県の竹細工には歴史があり、竹以外ではコリヤナギをつかった細工など、

今も編組(へんそ)細工を紡いでいる方々がいらっしゃいます。

その一方、編組細工向きではなく、たけのこなどで食すことや正月の門松、

また肉厚な身の部分を利用したカトラリー作りでつかわれる孟宗竹を大切な一つの“材”として、

活用し続けている方々もいらっしゃいます。

兵庫県には江戸時代後期に孟宗竹が移植されはじめたと言われています。

孟宗竹の繁殖力はとても強く、時にはほかの植物や人間の生活域まで脅かすほどです。

そんな現代では、ともすれば邪魔者あつかいされてしまう存在。

その孟宗竹を、丁寧な加工で見事な竹ひごにし、つくられたものがこちらの虫かごです。

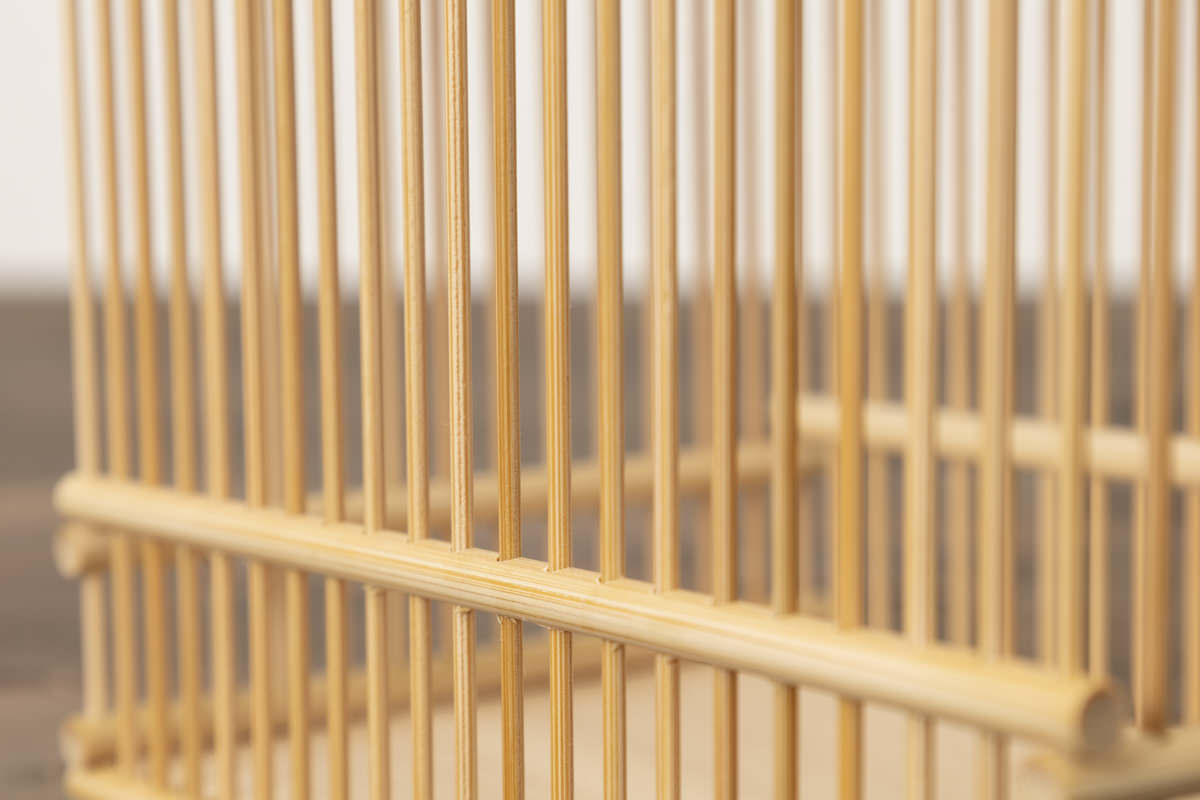

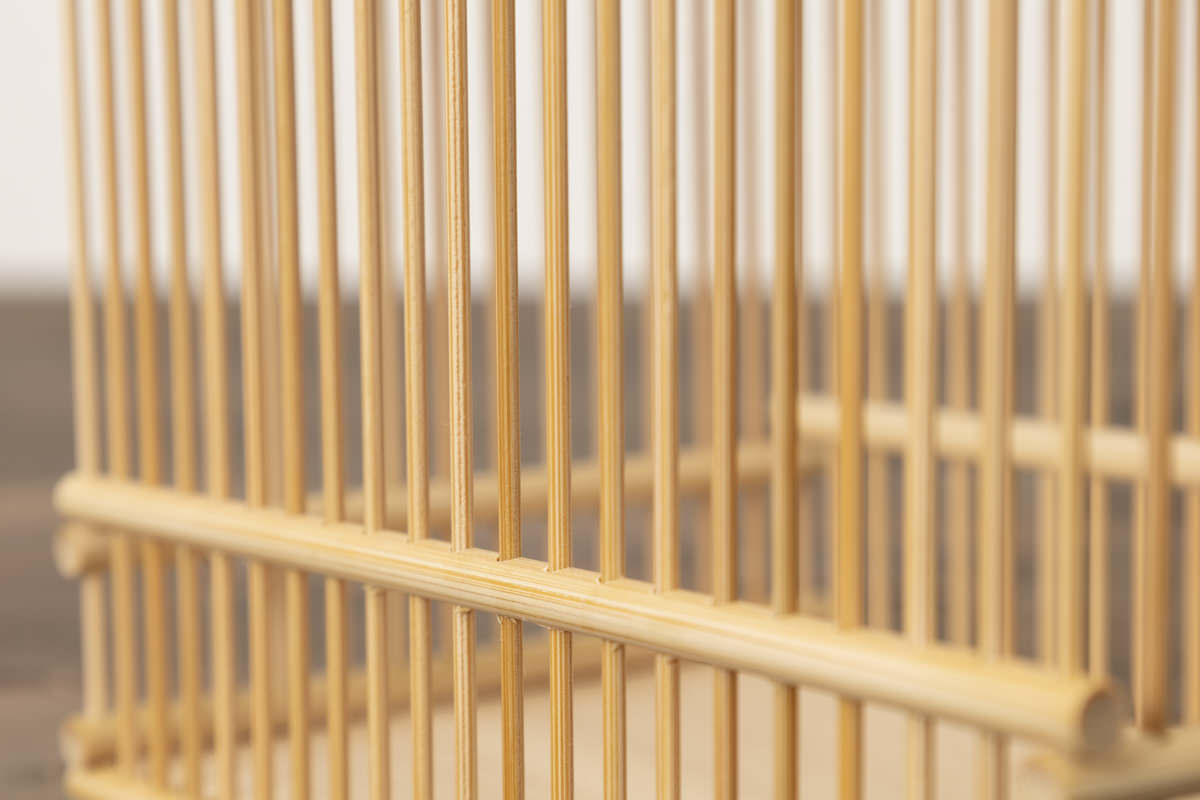

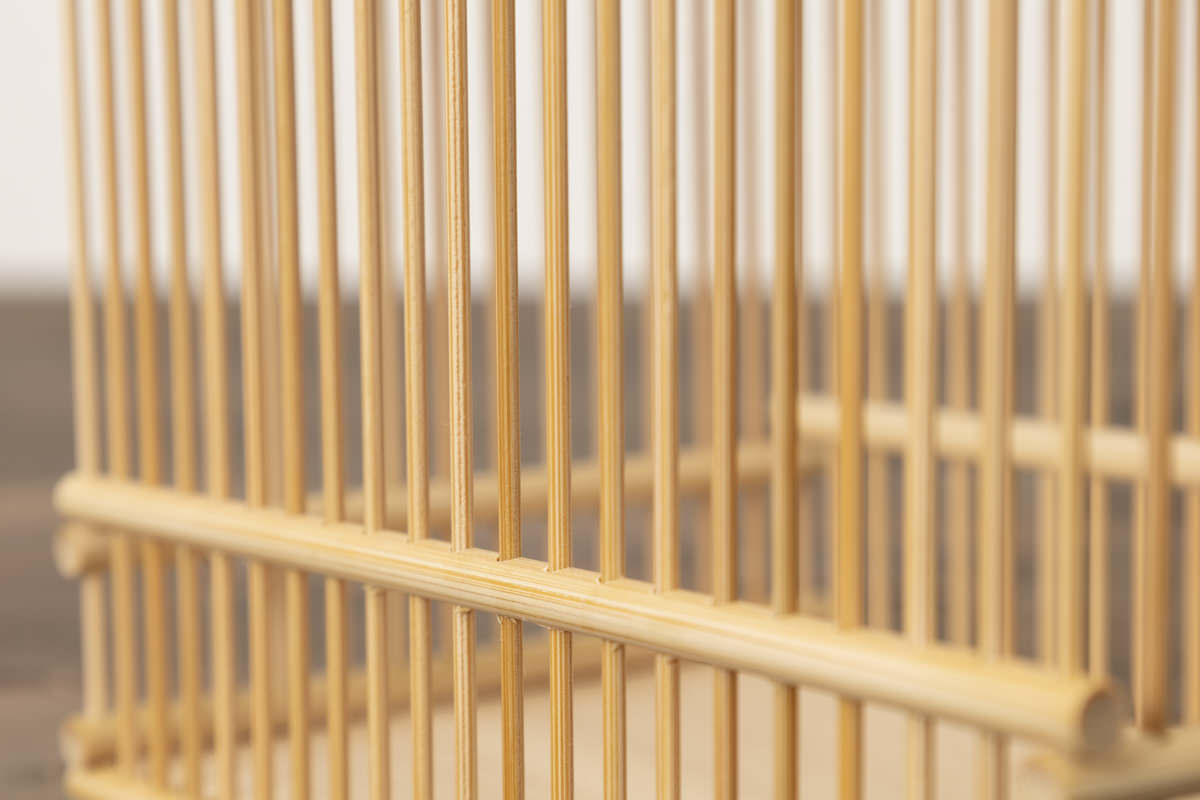

こちらは正面からみたところです。

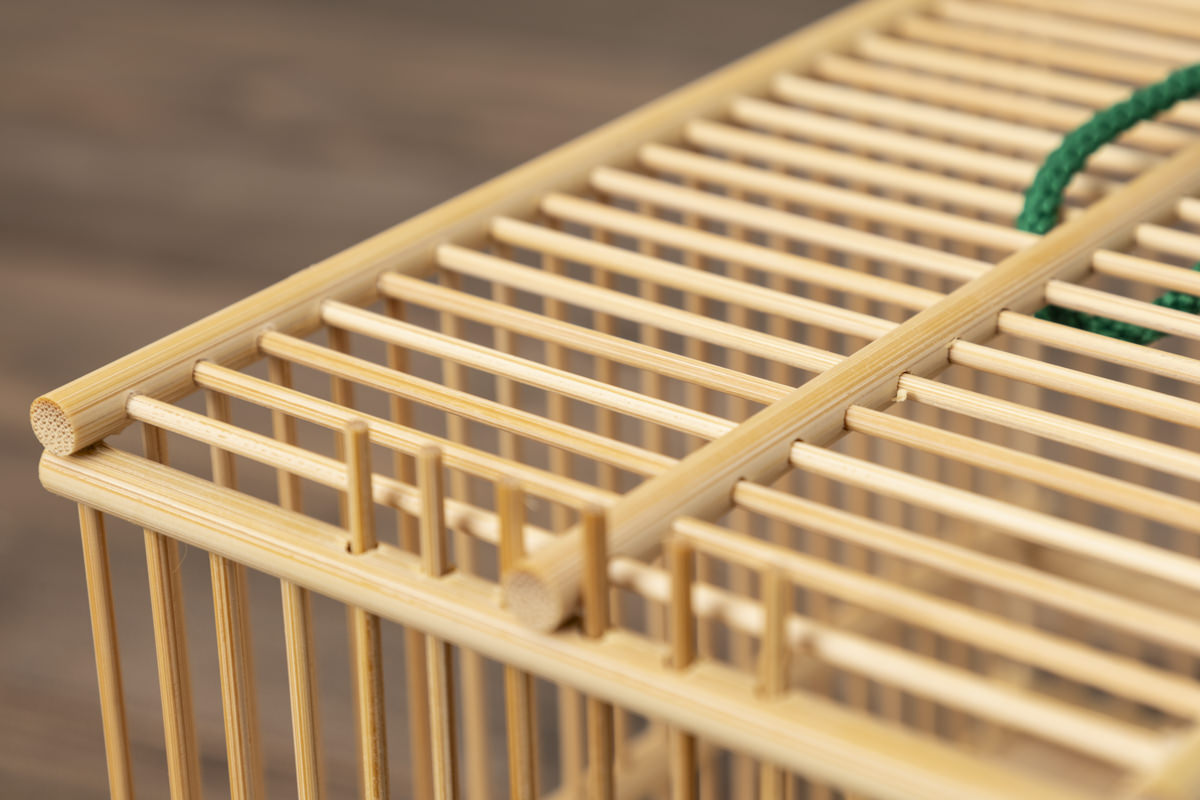

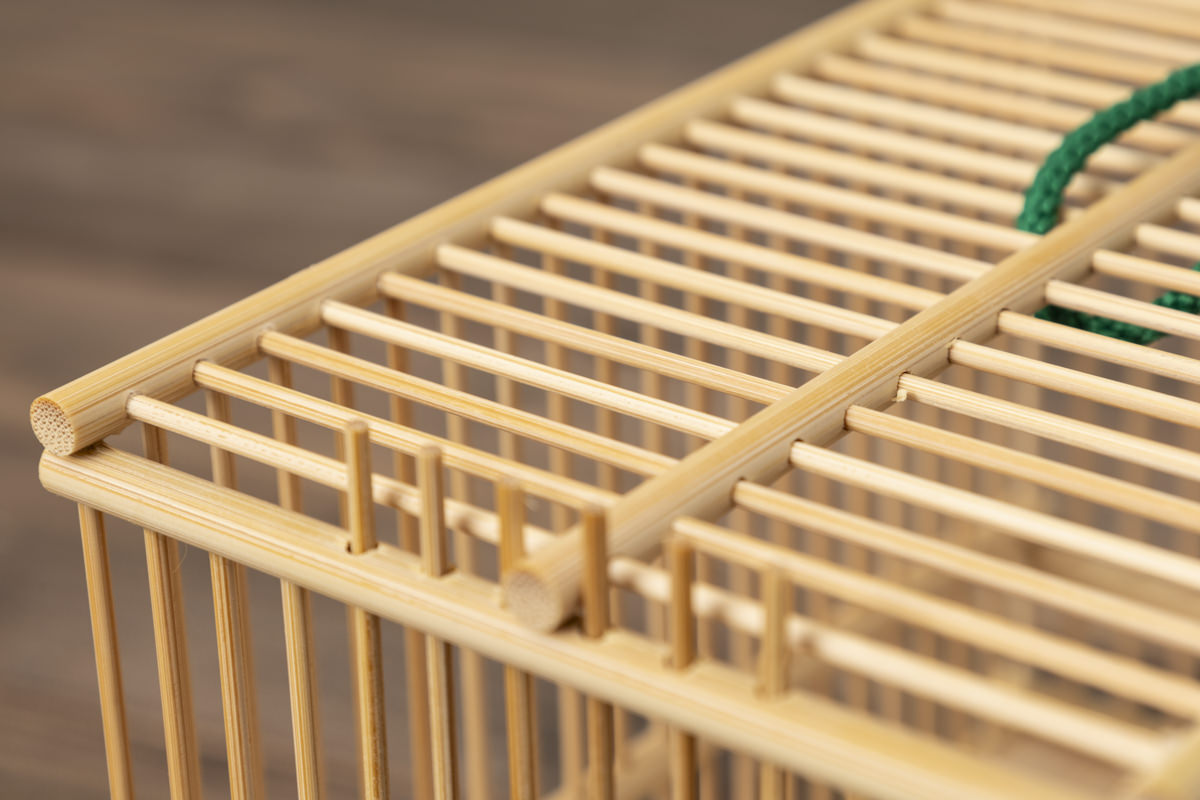

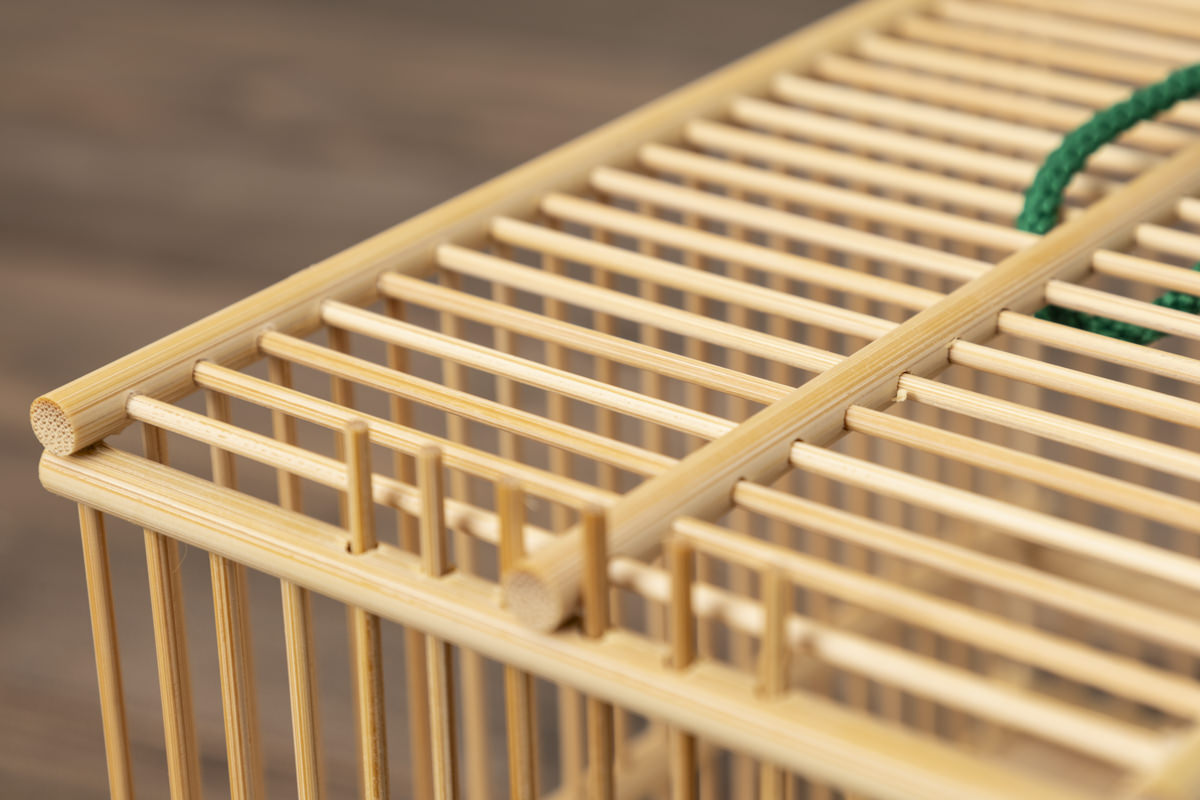

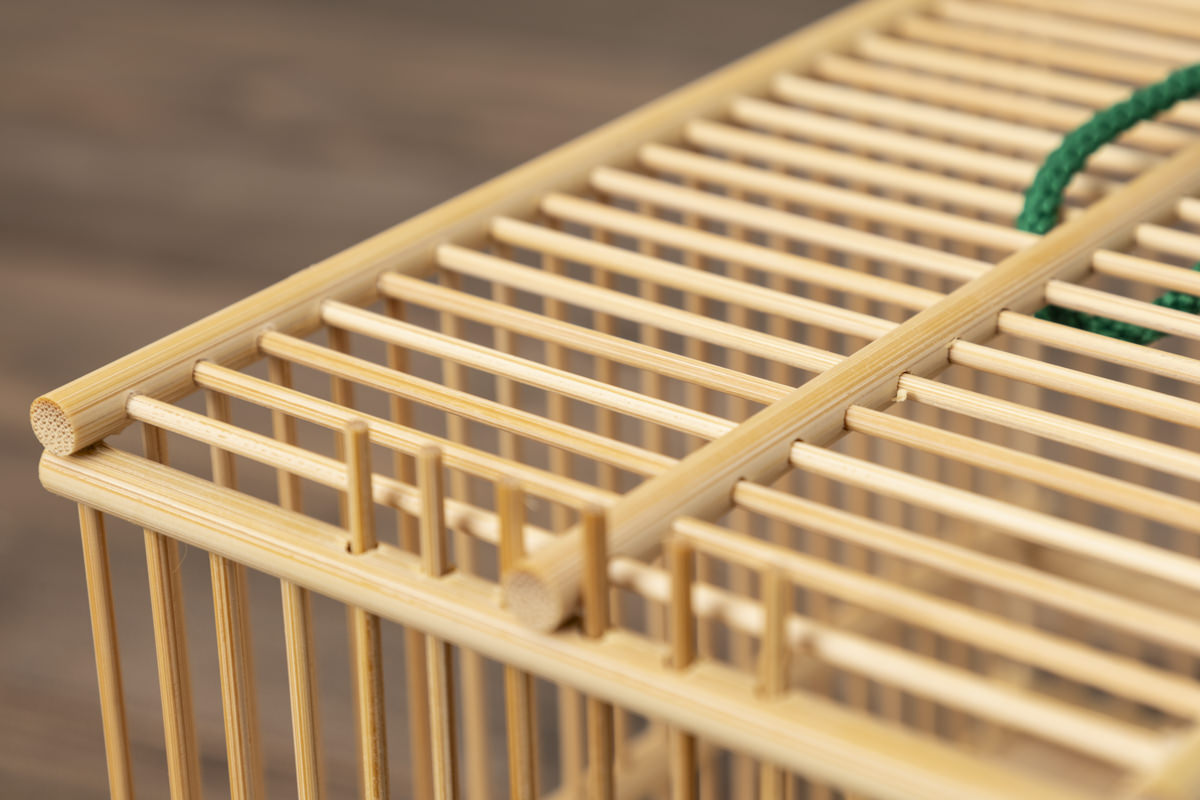

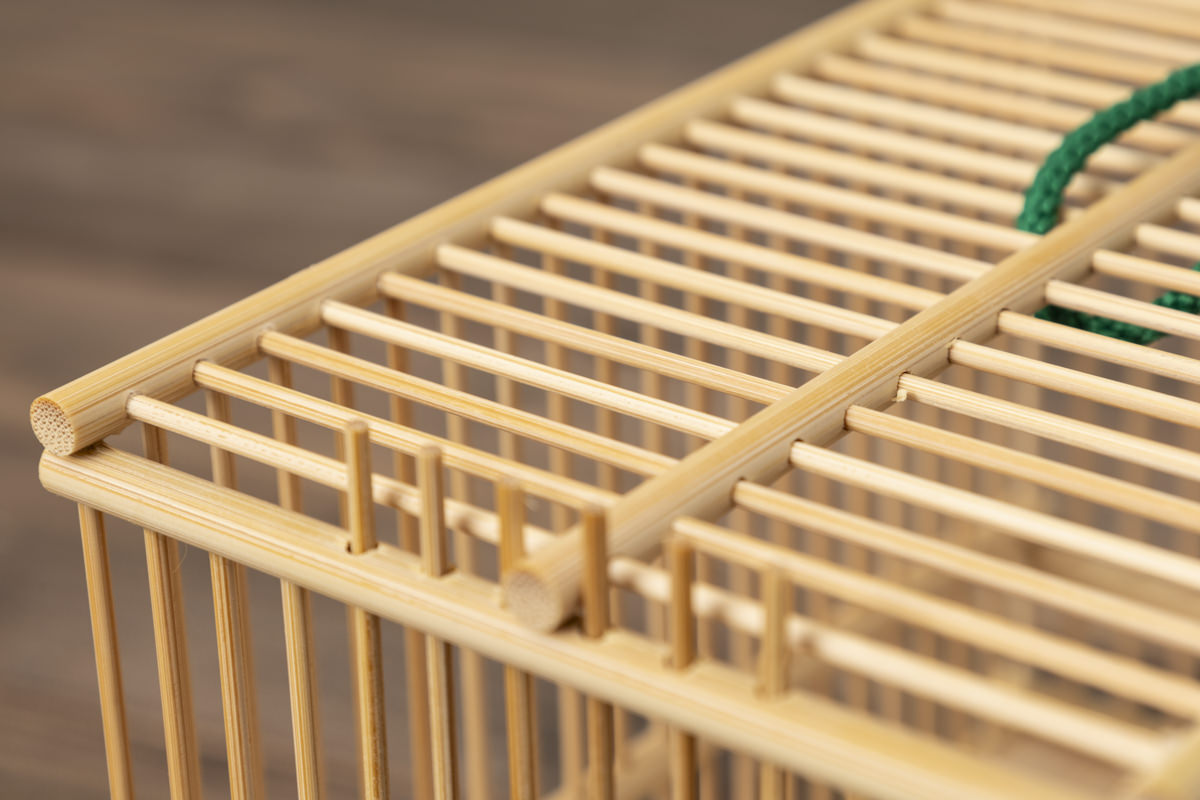

かごの前面は、このようにスライド式で開け閉めができます。質の良い竹ひごならではの、スーッと開く感覚もお楽しみいただけます。

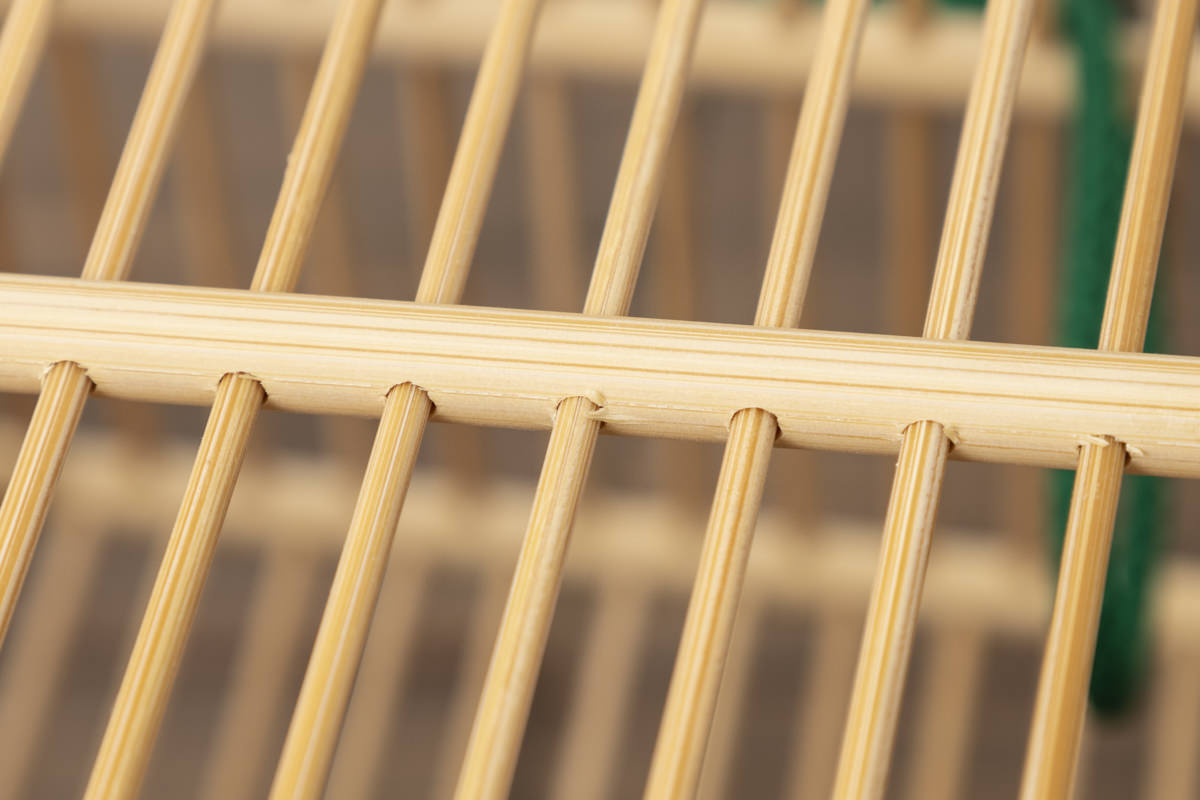

よくみると、スライド部分に開けられた横ひごの穴は、縦ひごより一回りおおきくなっています。スムーズに動かせるよう、細やかな工夫が凝らされています。

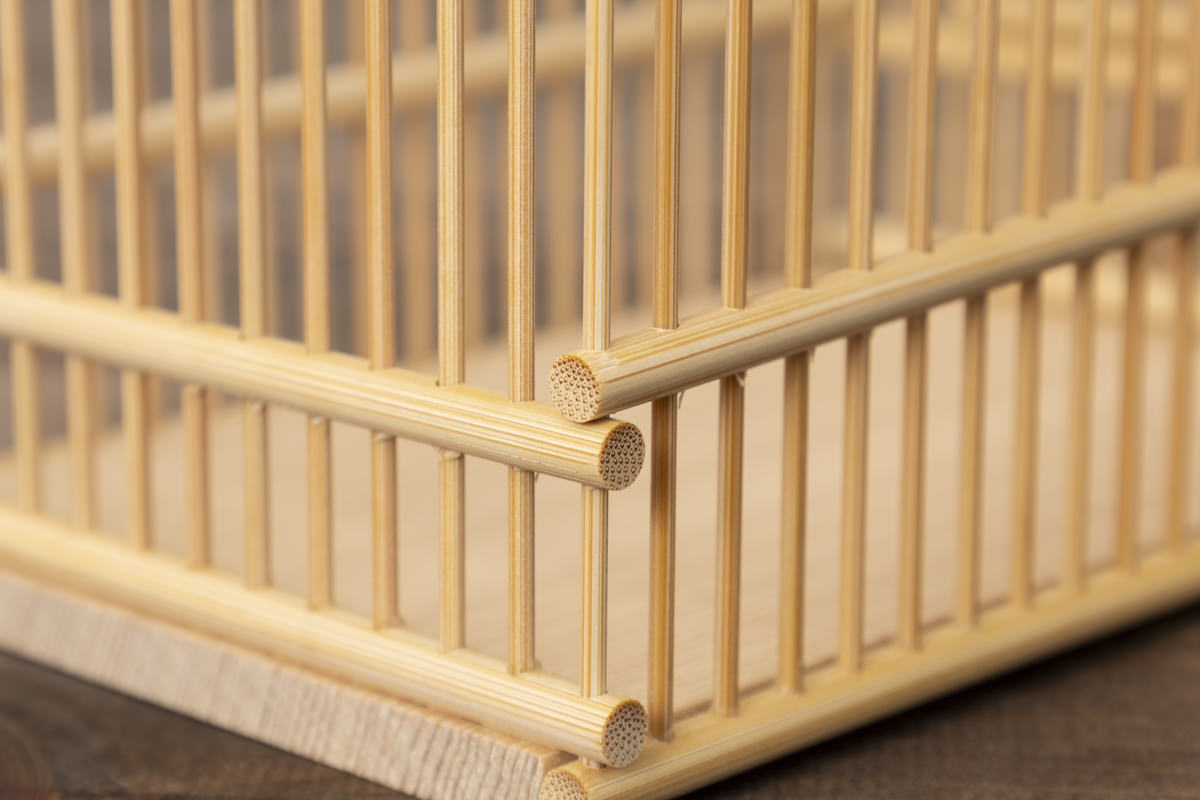

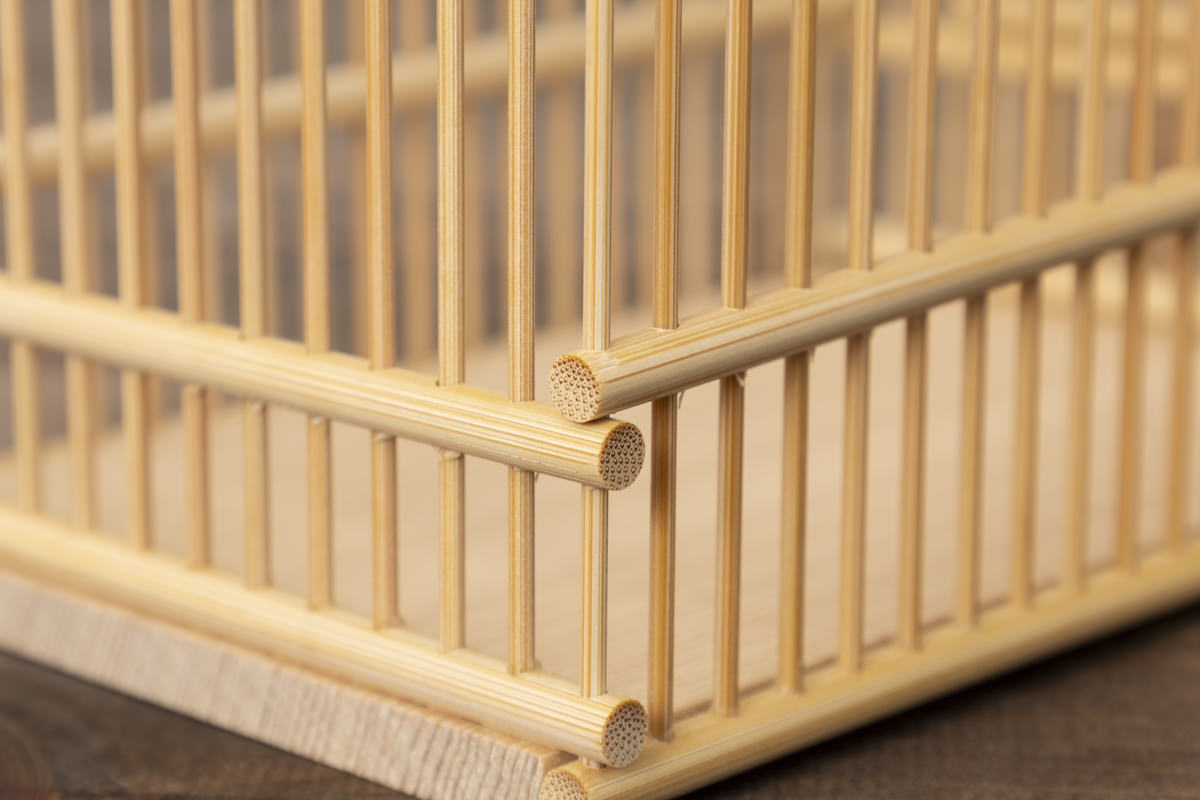

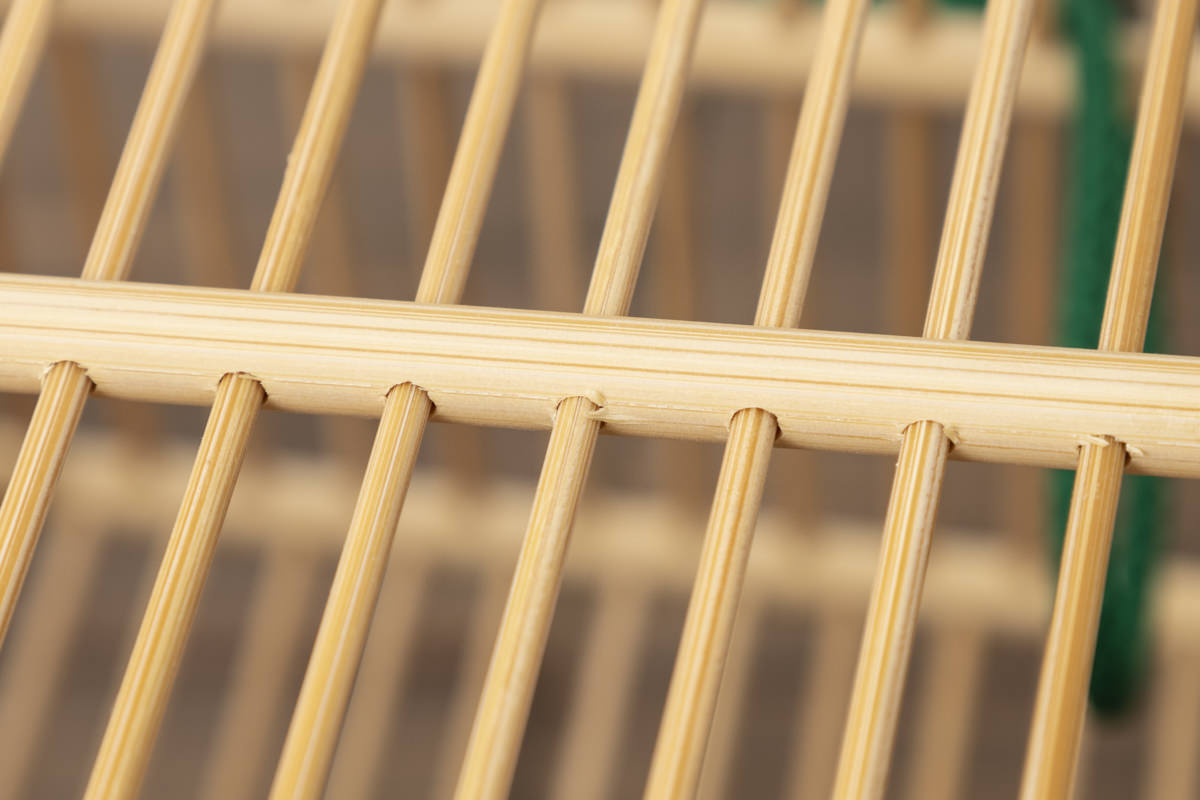

かごの側面と、背面の横ひごは、縦にとおされた細ひごとの接続部にボンド付けはされていませんので、お届け時にはこのように高さが平行になっていない場合がございます。気になるようでしたら、手で調節ができます。

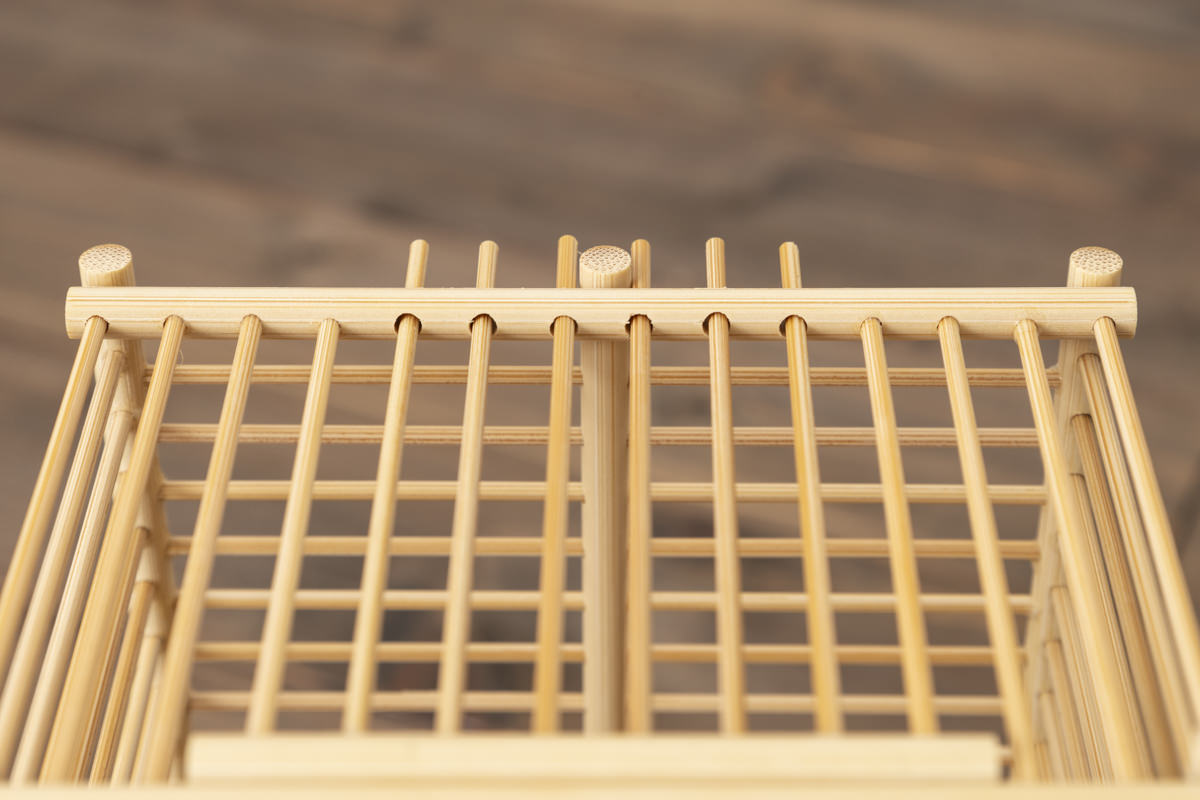

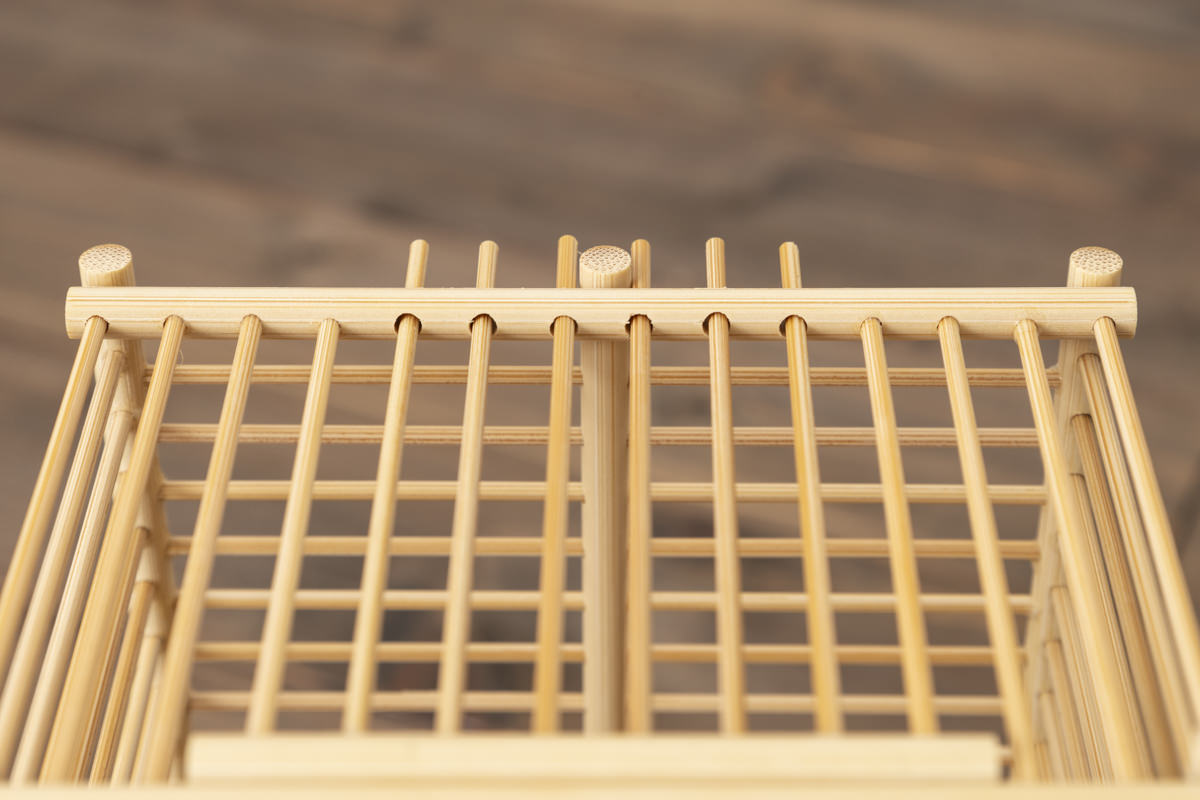

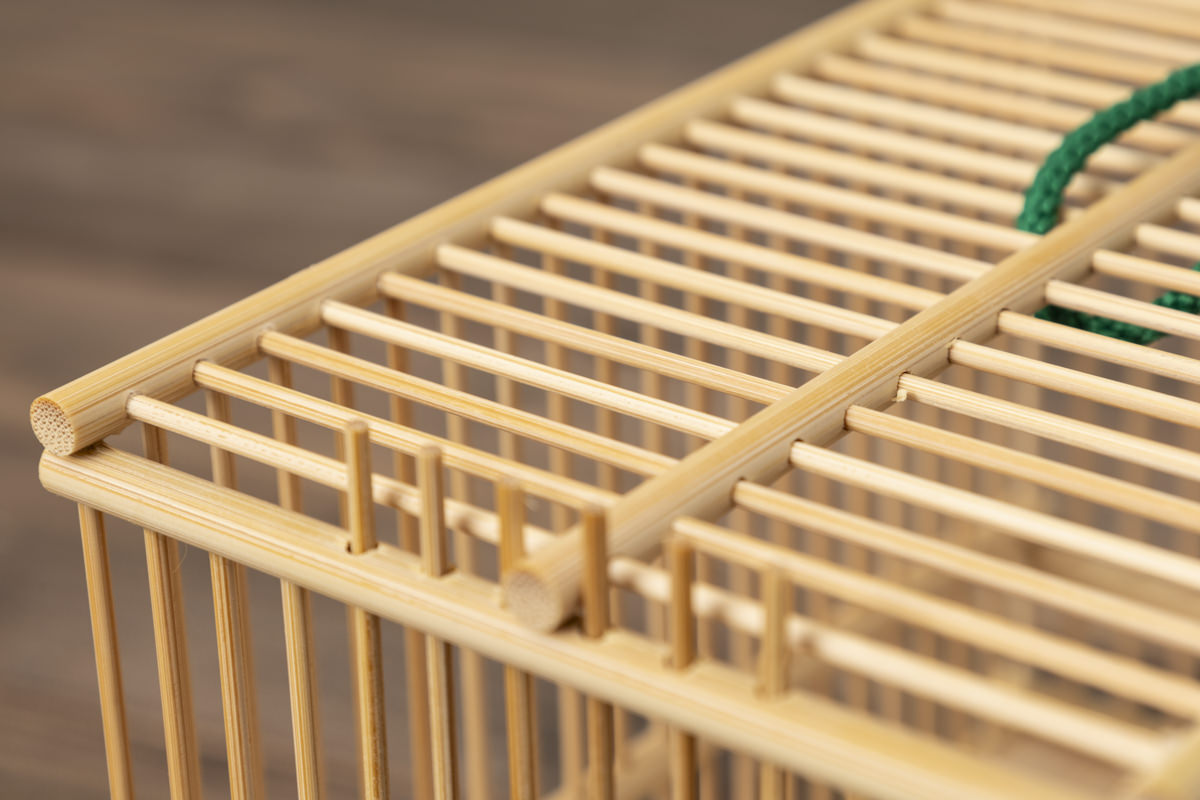

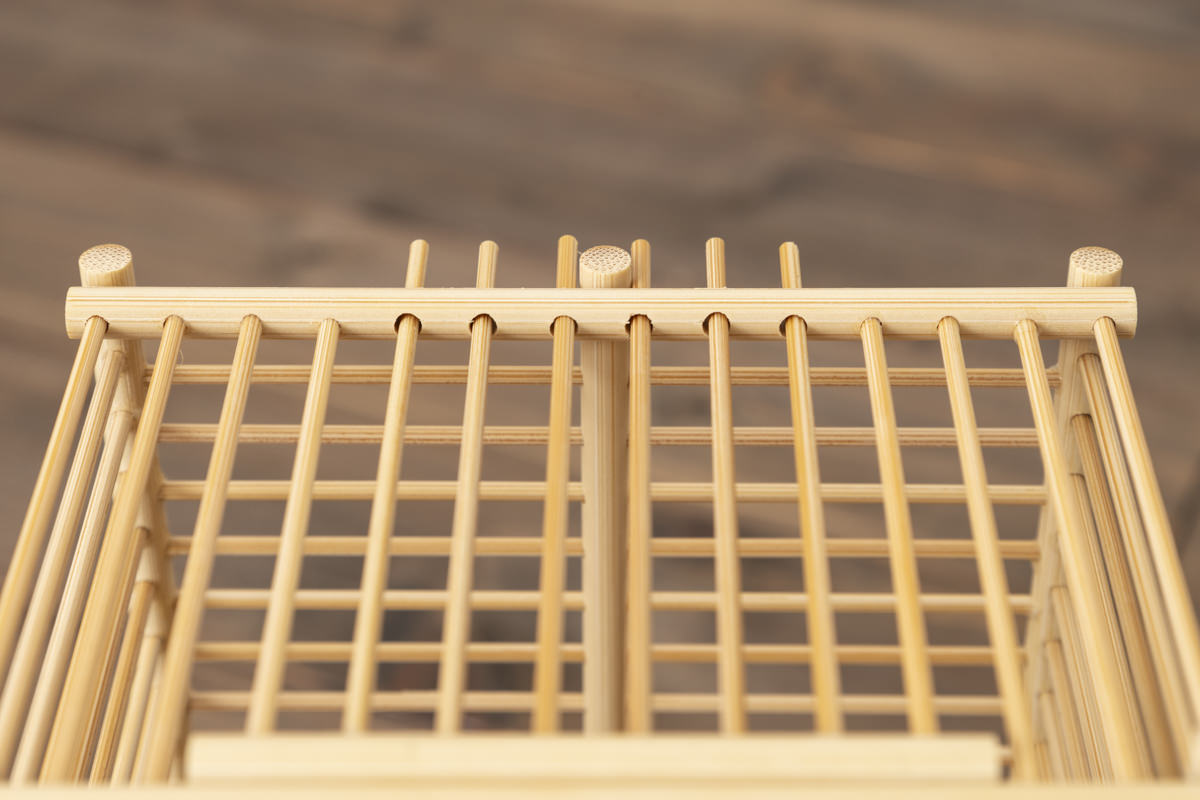

こちらは上から見たところです。ひごの間から、中もよく見渡せるようになっています。

上面には、つり下げてつかえる紐つき。緑・赤の2色、いずれかの色をお届けいたします。(色のご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。)

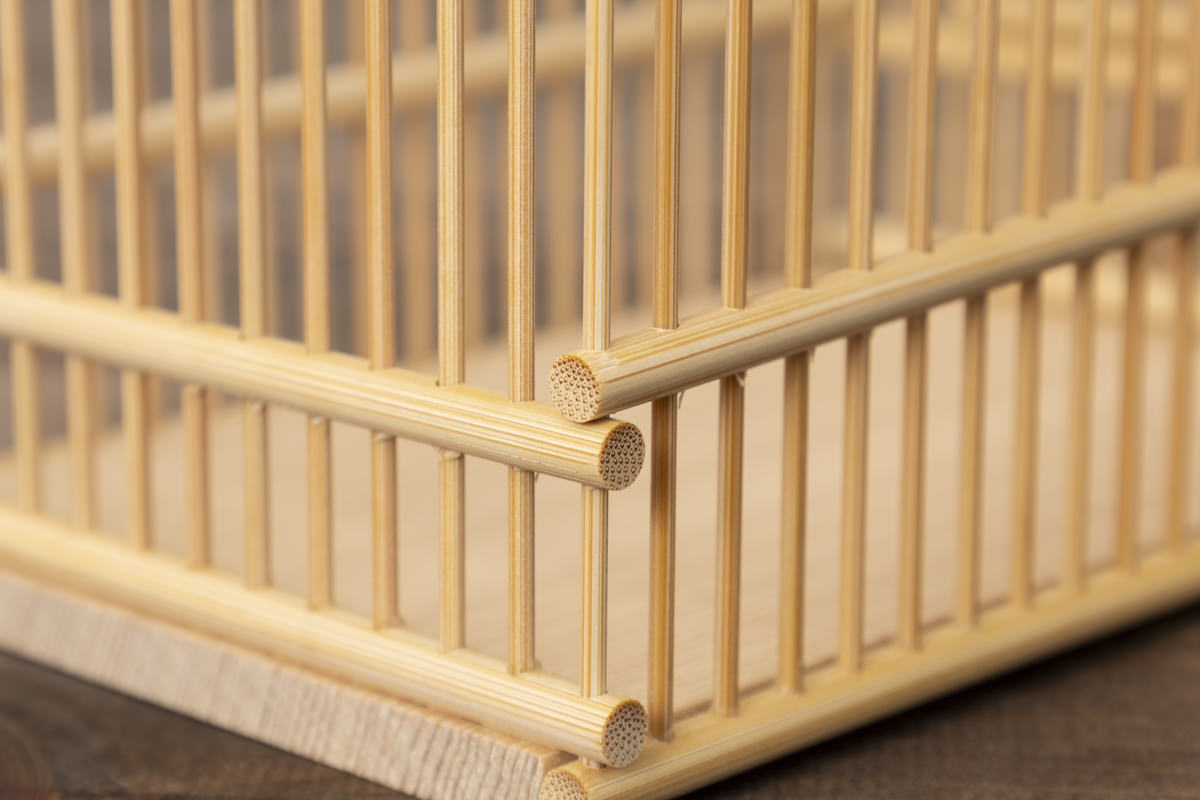

かごの底板には杉の板がつかわれています。こちらも、兵庫県で伐採されたものを使用しています。

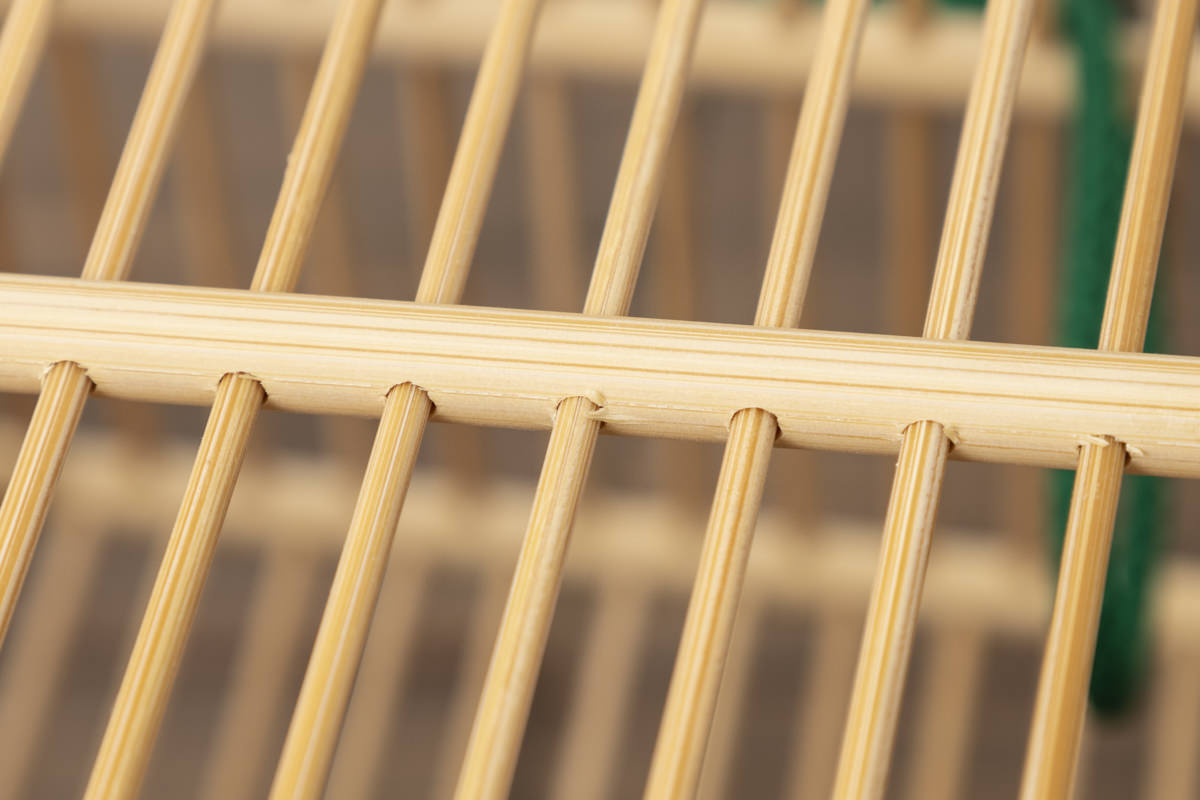

横ひごの断面は、竹ならではの繊維のようすもよくわかります。

ひとつひとつが手作りのため、ボンド付けが必要な箇所は、このようにボンド跡がみられる場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、ひごに穴をあけた部分に、小さなささくれが見られることもございます。不良品ではございませんので、こちらもご了承ください。

まっすぐにとおされた竹ひごは、整然として、みていてとても気持ちが良いです。

キリっとしていながらも、自然素材である竹のぬくもりが感じられます。

捕まえた虫を飼う、“虫かご”本来の使い方で楽しむのはもちろん、

趣味であつめたミニチュアなどを飾っておくのにも。かごの中に、ご自身だけの小さな世界がつくれそう。

昔なつかしい、竹の虫かご。

インテリアとして、何も入れずに置いたりつるしておいても。

それだけで、不思議と虫の声が聞こえてきそうな気がします。

こちらの完成品を、ご自身で一から作る、「虫かごキット」も別ページでご紹介しております。

工作から挑戦してみたいという方は、ぜひお楽しみください。

こちらは、孟宗竹で作られた虫かごです。

兵庫県の竹細工には歴史があり、竹以外ではコリヤナギをつかった細工など、

今も編組(へんそ)細工を紡いでいる方々がいらっしゃいます。

その一方、編組細工向きではなく、たけのこなどで食すことや正月の門松、

また肉厚な身の部分を利用したカトラリー作りでつかわれる孟宗竹を大切な一つの“材”として、

活用し続けている方々もいらっしゃいます。

兵庫県には江戸時代後期に孟宗竹が移植されはじめたと言われています。

孟宗竹の繁殖力はとても強く、時にはほかの植物や人間の生活域まで脅かすほどです。

そんな現代では、ともすれば邪魔者あつかいされてしまう存在。

その孟宗竹を、丁寧な加工で見事な竹ひごにし、つくられたものがこちらの虫かごです。

まっすぐにとおされた竹ひごは、整然として、みていてとても気持ちが良いです。

キリっとしていながらも、自然素材である竹のぬくもりが感じられます。

捕まえた虫を飼う、“虫かご”本来の使い方で楽しむのはもちろん、

趣味であつめたミニチュアなどを飾っておくのにも。かごの中に、ご自身だけの小さな世界がつくれそう。

昔なつかしい、竹の虫かご。

インテリアとして、何も入れずに置いたりつるしておいても。

それだけで、不思議と虫の声が聞こえてきそうな気がします。

こちらの完成品を、ご自身で一から作る、「虫かごキット」も別ページでご紹介しております。

工作から挑戦してみたいという方は、ぜひお楽しみください。

こちらは、孟宗竹で作られた虫かごです。

兵庫県の竹細工には歴史があり、竹以外ではコリヤナギをつかった細工など、

今も編組(へんそ)細工を紡いでいる方々がいらっしゃいます。

その一方、編組細工向きではなく、たけのこなどで食すことや正月の門松、

また肉厚な身の部分を利用したカトラリー作りでつかわれる孟宗竹を大切な一つの“材”として、

活用し続けている方々もいらっしゃいます。

兵庫県には江戸時代後期に孟宗竹が移植されはじめたと言われています。

孟宗竹の繁殖力はとても強く、時にはほかの植物や人間の生活域まで脅かすほどです。

そんな現代では、ともすれば邪魔者あつかいされてしまう存在。

その孟宗竹を、丁寧な加工で見事な竹ひごにし、つくられたものがこちらの虫かごです。

こちらは正面からみたところです。

かごの前面は、このようにスライド式で開け閉めができます。質の良い竹ひごならではの、スーッと開く感覚もお楽しみいただけます。

よくみると、スライド部分に開けられた横ひごの穴は、縦ひごより一回りおおきくなっています。スムーズに動かせるよう、細やかな工夫が凝らされています。

かごの側面と、背面の横ひごは、縦にとおされた細ひごとの接続部にボンド付けはされていませんので、お届け時にはこのように高さが平行になっていない場合がございます。気になるようでしたら、手で調節ができます。

こちらは上から見たところです。ひごの間から、中もよく見渡せるようになっています。

上面には、つり下げてつかえる紐つき。緑・赤の2色、いずれかの色をお届けいたします。(色のご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。)

かごの底板には杉の板がつかわれています。こちらも、兵庫県で伐採されたものを使用しています。

横ひごの断面は、竹ならではの繊維のようすもよくわかります。

ひとつひとつが手作りのため、ボンド付けが必要な箇所は、このようにボンド跡がみられる場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、ひごに穴をあけた部分に、小さなささくれが見られることもございます。不良品ではございませんので、こちらもご了承ください。

まっすぐにとおされた竹ひごは、整然として、みていてとても気持ちが良いです。

キリっとしていながらも、自然素材である竹のぬくもりが感じられます。

捕まえた虫を飼う、“虫かご”本来の使い方で楽しむのはもちろん、

趣味であつめたミニチュアなどを飾っておくのにも。かごの中に、ご自身だけの小さな世界がつくれそう。

昔なつかしい、竹の虫かご。

インテリアとして、何も入れずに置いたりつるしておいても。

それだけで、不思議と虫の声が聞こえてきそうな気がします。

こちらの完成品を、ご自身で一から作る、「虫かごキット」も別ページでご紹介しております。

工作から挑戦してみたいという方は、ぜひお楽しみください。