810901 千葉県/真竹 あじろ編み 整頓かご 丸・長四角 2種

現在、竹細工を体系的に学ぶことができる機関は、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」と

京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つとなっています。

互いに少し性質の異なる機関ではありますが、

竹細工の基礎から学べるという点において、

両者が貴重な機関であることは間違いありません。

その京都伝統工芸大学校を卒業され、別府の訓練センター卒業生と同様に、

各地で竹細工に打ち込んでいる方々がいます。

そんな中、地元である千葉県に戻り、

竹細工を生業として選び、日々奮闘している方がいらっしゃいます。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉県で真竹を採取できるところが見つかり、

現在はその採ってきた青い竹をそのまま使った青竹細工もなさいます。

こちらは、その千葉県の真竹を使って作られた整頓かごです。

丸と長四角の2タイプをご紹介します。

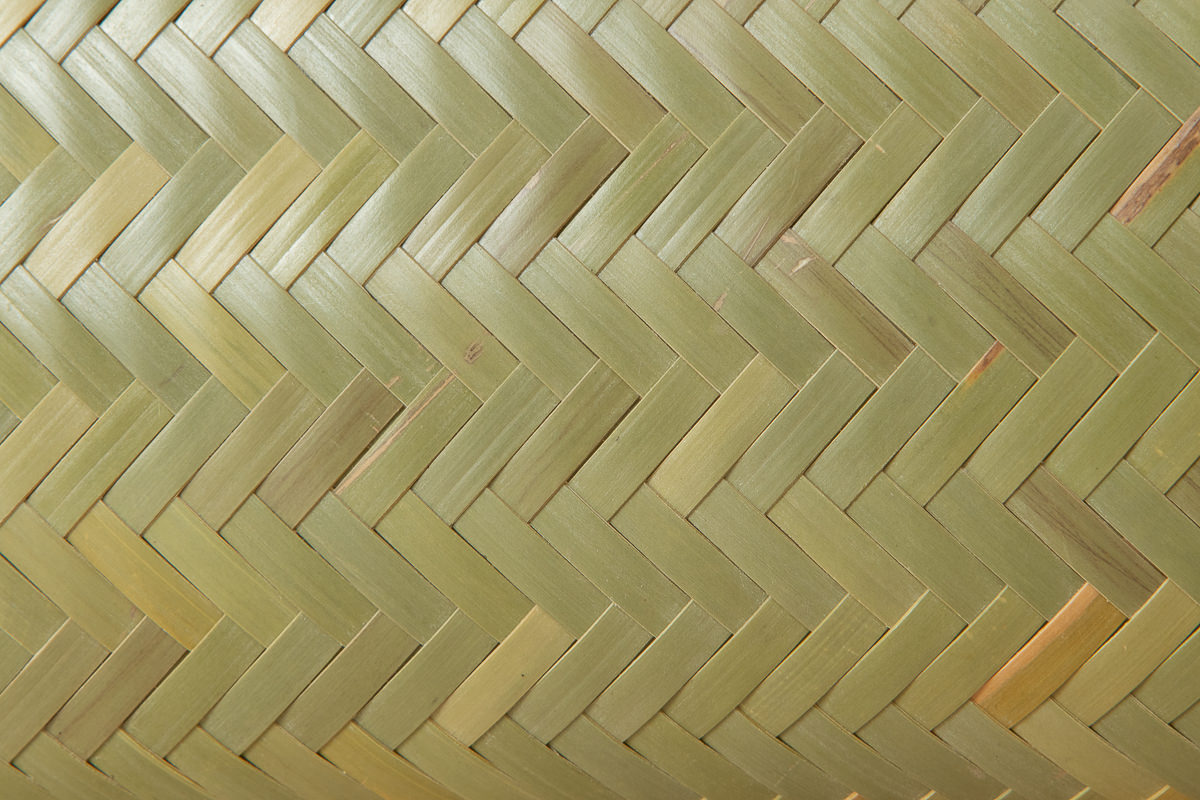

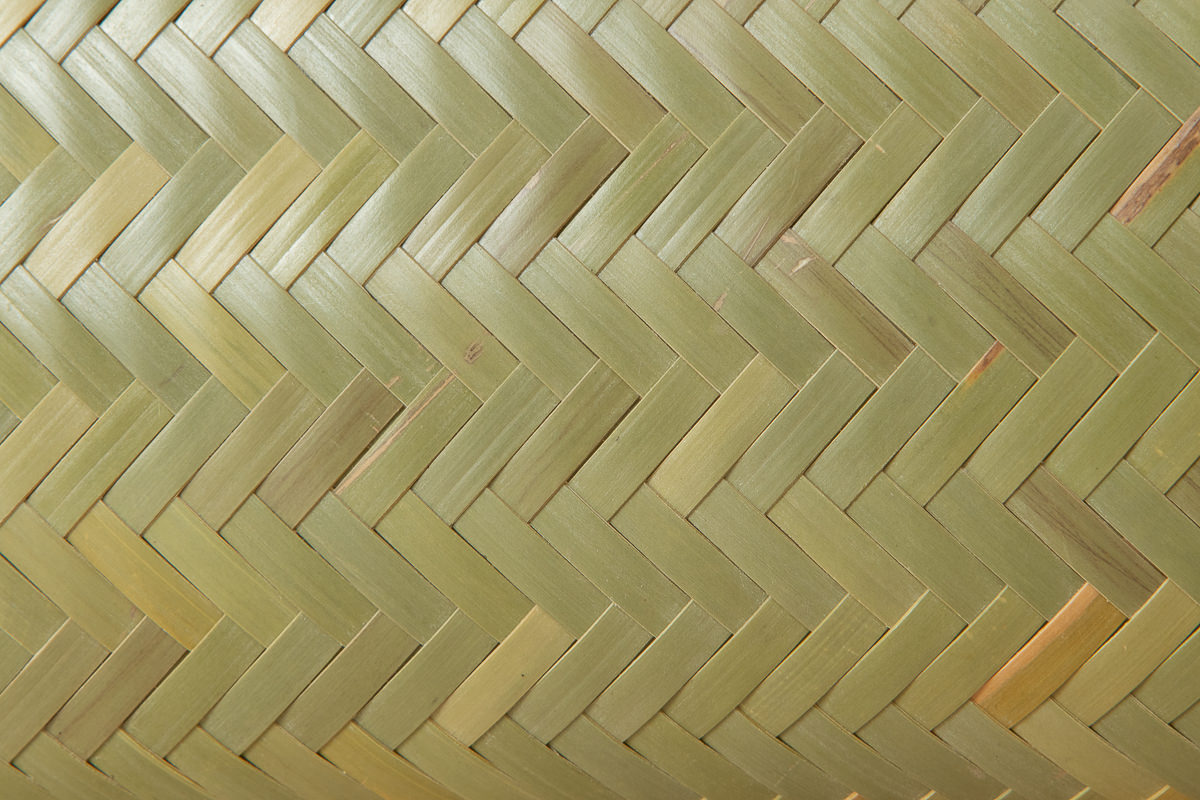

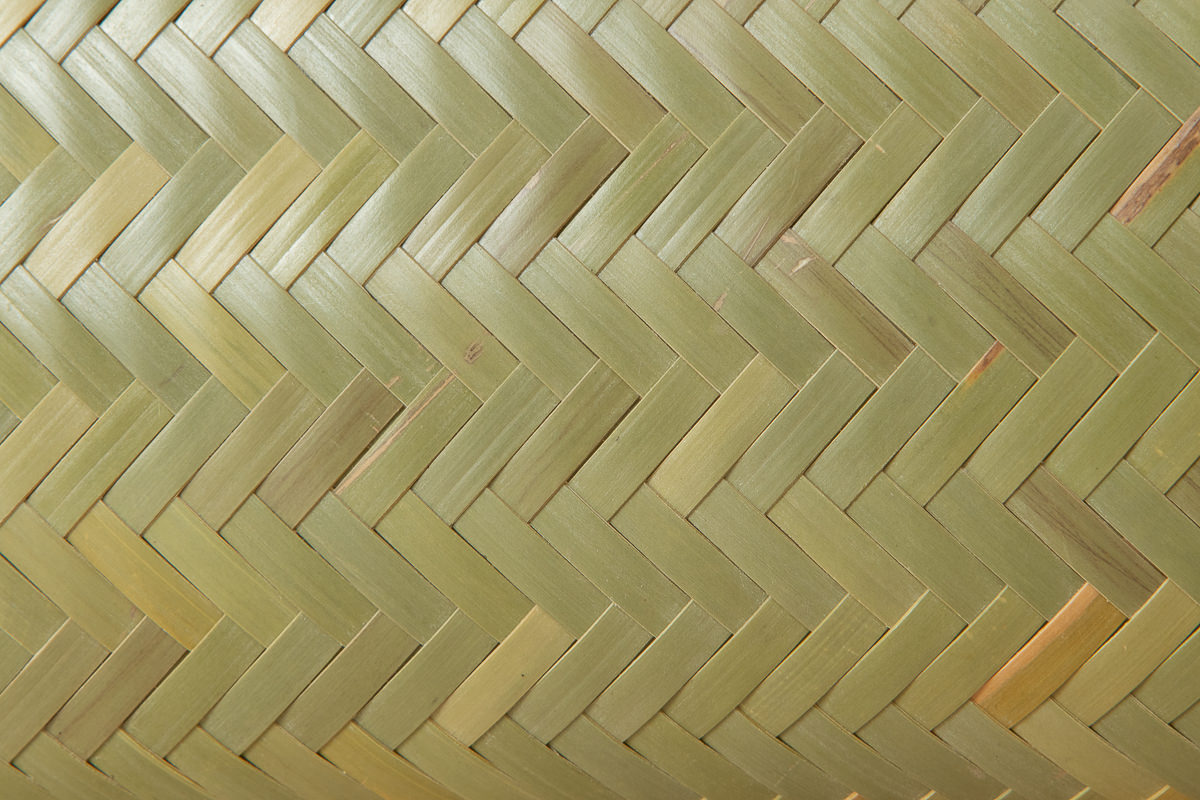

どちらも、「あじろ編み」という技法で仕上げています。

ピシッと決まった、細かい編みが続きます。

贅沢にきれいな部分だけを使った青竹の表皮も実に美しいです。

触り心地もなめらかです。

かごの内側も竹ひごの処理が丁寧にされているので、手のひらで撫でてもほとんど引っ掛かりはなく、さらっとしています。

縁もしっかりとした作りです。

厚みのある竹で編み目を挟んで、籐(とう)できっちりと留めています。

上からみたところです。縁の籐が等間隔で留められています。

傷めやすい四つ角には、籐(とう)を飾り編みして補強しています。

内側の隅にもその飾り編みを施している様子が少し見えます。

それでは、各タイプについて、ご紹介します。

こちらは「丸」タイプです。

口は丸く、底は四角い作りになっています。

底が四角いと、壁際に置けて収まりもよく、布などもぴっちり収納できます。

底も美しい仕上がりです。あじろ編みの中でも、四角い枡(ます)を重ねていくような編み模様からこのような編み方を正式には「枡(ます)あじろ編み」と呼びます。

裏返してみると、竹に必ずある節(ふし)が底に集められていることがわかります。そのため、側面は節がなく、編み目がなめらかで美しく見えます。

持ったときのサイズ感です。

尺寸法でいうとちょうど「尺」サイズで、扱いやすい大きさです。

この形は岩手県の鈴竹細工では「おぼけ(苧桶)」と呼ばれ、紡いだ糸などを入れておくかごでした。

現代においても、タオルや布巾などをまとめておいたり、

食材のストックを入れたり、果物や根菜を入れるかごとして、など用途はさまざまです。

こちらは「長四角」タイプです。

幅広の細身なかごです。かごを横に置いたり、縦に置いたりと、その場に合わせてすっきり収納できそうです。

こちらの底もきれいな編みで仕上げています。内側の手触りもスルッとなめらかです。

かごの底面です。こちらも竹の節が底面に集まっています。また、力竹(ちからだけ)が3本、縦横に通されていて、しっかりした底作りです。

持ったときのサイズ感です。

細長く四角い形は、竹かごとしては珍しいタイプです。

こちらも食材ストックや、

器を入れたり、タオル入れに。コップなら8個ほど入ります。

選ばれた青竹を使い、丁寧に材料を作り、

細やかに編まれているため、内側、外側共に手あたりが柔らかいです。

手に触れ、よく出し入れするもの、ぜひこのかごに入れてお使いください。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

現在、竹細工を体系的に学ぶことができる機関は、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」と

京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つとなっています。

互いに少し性質の異なる機関ではありますが、

竹細工の基礎から学べるという点において、

両者が貴重な機関であることは間違いありません。

その京都伝統工芸大学校を卒業され、別府の訓練センター卒業生と同様に、

各地で竹細工に打ち込んでいる方々がいます。

そんな中、地元である千葉県に戻り、

竹細工を生業として選び、日々奮闘している方がいらっしゃいます。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉県で真竹を採取できるところが見つかり、

現在はその採ってきた青い竹をそのまま使った青竹細工もなさいます。

こちらは、その千葉県の真竹を使って作られた整頓かごです。

丸と長四角の2タイプをご紹介します。

ピシッと決まった、細かい編みが続きます。

触り心地もなめらかです。

厚みのある竹で編み目を挟んで、籐(とう)できっちりと留めています。

底が四角いと、壁際に置けて収まりもよく、布などもぴっちり収納できます。

現代においても、タオルや布巾などをまとめておいたり、

選ばれた青竹を使い、丁寧に材料を作り、

細やかに編まれているため、内側、外側共に手あたりが柔らかいです。

手に触れ、よく出し入れするもの、ぜひこのかごに入れてお使いください。

どちらかお好みのタイプをお選びください。

現在、竹細工を体系的に学ぶことができる機関は、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」と

京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つとなっています。

互いに少し性質の異なる機関ではありますが、

竹細工の基礎から学べるという点において、

両者が貴重な機関であることは間違いありません。

その京都伝統工芸大学校を卒業され、別府の訓練センター卒業生と同様に、

各地で竹細工に打ち込んでいる方々がいます。

そんな中、地元である千葉県に戻り、

竹細工を生業として選び、日々奮闘している方がいらっしゃいます。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉県で真竹を採取できるところが見つかり、

現在はその採ってきた青い竹をそのまま使った青竹細工もなさいます。

こちらは、その千葉県の真竹を使って作られた整頓かごです。

丸と長四角の2タイプをご紹介します。

どちらも、「あじろ編み」という技法で仕上げています。

ピシッと決まった、細かい編みが続きます。

贅沢にきれいな部分だけを使った青竹の表皮も実に美しいです。

触り心地もなめらかです。

かごの内側も竹ひごの処理が丁寧にされているので、手のひらで撫でてもほとんど引っ掛かりはなく、さらっとしています。

縁もしっかりとした作りです。

厚みのある竹で編み目を挟んで、籐(とう)できっちりと留めています。

上からみたところです。縁の籐が等間隔で留められています。

傷めやすい四つ角には、籐(とう)を飾り編みして補強しています。

内側の隅にもその飾り編みを施している様子が少し見えます。

それでは、各タイプについて、ご紹介します。

こちらは「丸」タイプです。

口は丸く、底は四角い作りになっています。

底が四角いと、壁際に置けて収まりもよく、布などもぴっちり収納できます。

底も美しい仕上がりです。あじろ編みの中でも、四角い枡(ます)を重ねていくような編み模様からこのような編み方を正式には「枡(ます)あじろ編み」と呼びます。

裏返してみると、竹に必ずある節(ふし)が底に集められていることがわかります。そのため、側面は節がなく、編み目がなめらかで美しく見えます。

持ったときのサイズ感です。

尺寸法でいうとちょうど「尺」サイズで、扱いやすい大きさです。

この形は岩手県の鈴竹細工では「おぼけ(苧桶)」と呼ばれ、紡いだ糸などを入れておくかごでした。

現代においても、タオルや布巾などをまとめておいたり、

食材のストックを入れたり、果物や根菜を入れるかごとして、など用途はさまざまです。

こちらは「長四角」タイプです。

幅広の細身なかごです。かごを横に置いたり、縦に置いたりと、その場に合わせてすっきり収納できそうです。

こちらの底もきれいな編みで仕上げています。内側の手触りもスルッとなめらかです。

かごの底面です。こちらも竹の節が底面に集まっています。また、力竹(ちからだけ)が3本、縦横に通されていて、しっかりした底作りです。

持ったときのサイズ感です。

細長く四角い形は、竹かごとしては珍しいタイプです。

こちらも食材ストックや、

器を入れたり、タオル入れに。コップなら8個ほど入ります。

選ばれた青竹を使い、丁寧に材料を作り、

細やかに編まれているため、内側、外側共に手あたりが柔らかいです。

手に触れ、よく出し入れするもの、ぜひこのかごに入れてお使いください。

どちらかお好みのタイプをお選びください。