810902 千葉県/真竹(青竹) 六つ目果物かご 八寸・尺 2サイズ

いま現在、日本で竹細工を体系的に学ぶことができる機関としては、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」、

そして京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つがあります。

竹細工の世界では、かつて存在していた徒弟制が

今ではほとんど見られなくなっているという現実を踏まえれば、

竹細工を基礎から学べるという点において、

この両者の機関が貴重な場であるということは間違いありません。

こちらの作り手の方は、京都伝統工芸大学校で竹細工を学び、

卒業後に地元・千葉県に戻り、その後も竹細工を生業として選び、

日々製作に励まれています。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹(しろたけ)」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉で、真竹を自ら採取できるところが見つかり、

今はその採ってきた青い竹をそのまま使う青竹細工もなさいます。

こちらは、その千葉県の真竹を使って作られた果物かごです。八寸(直径約21cm)、尺(約30cm)と2サイズのご紹介です。

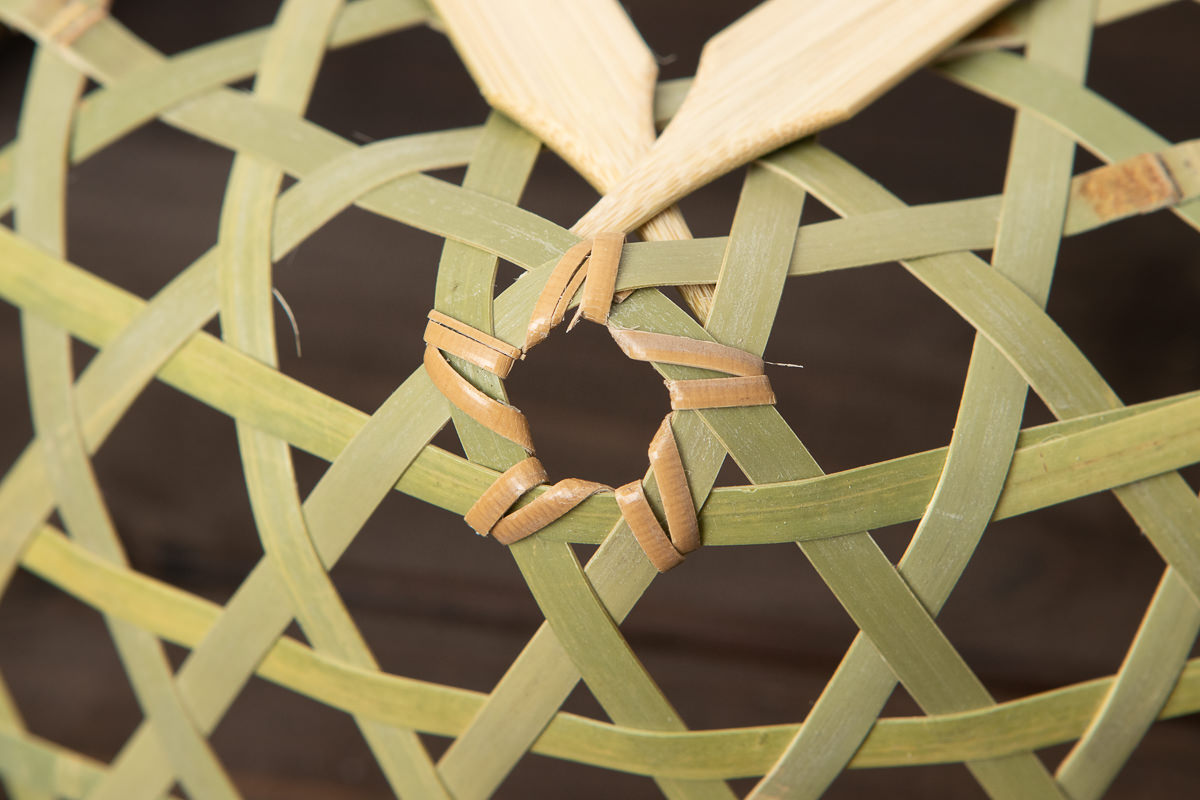

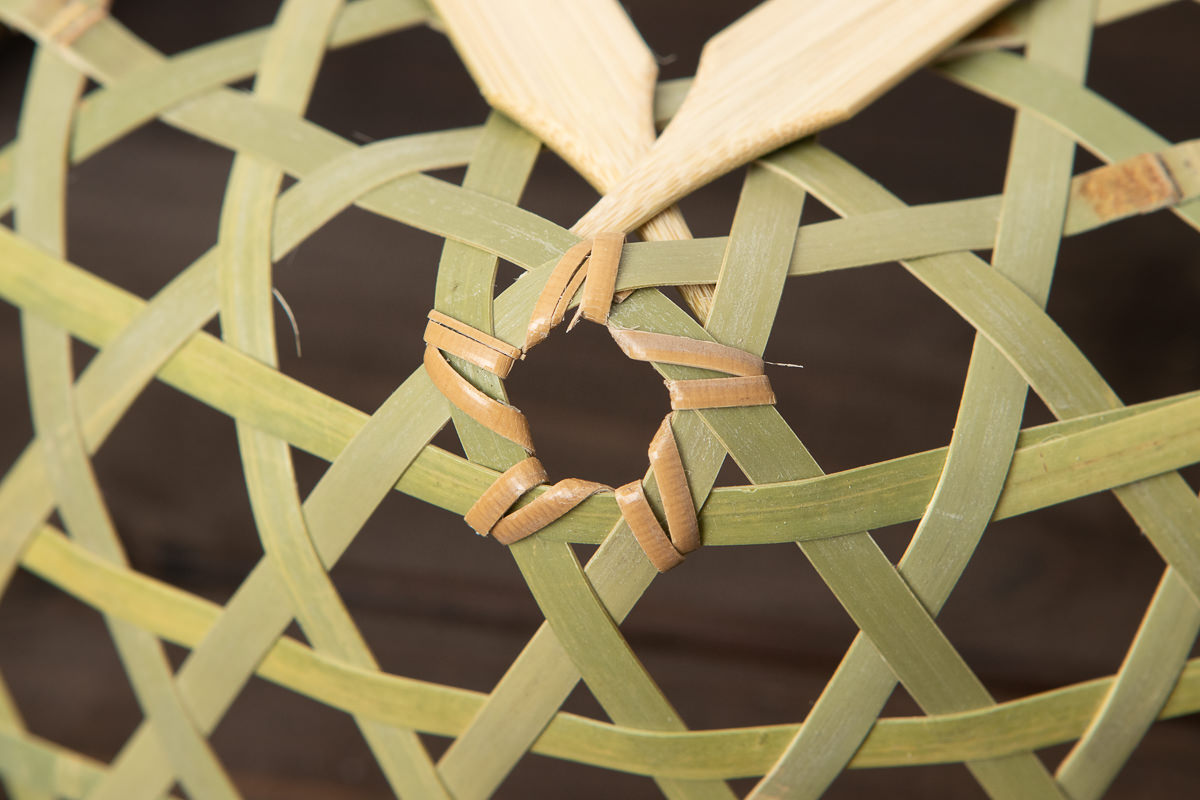

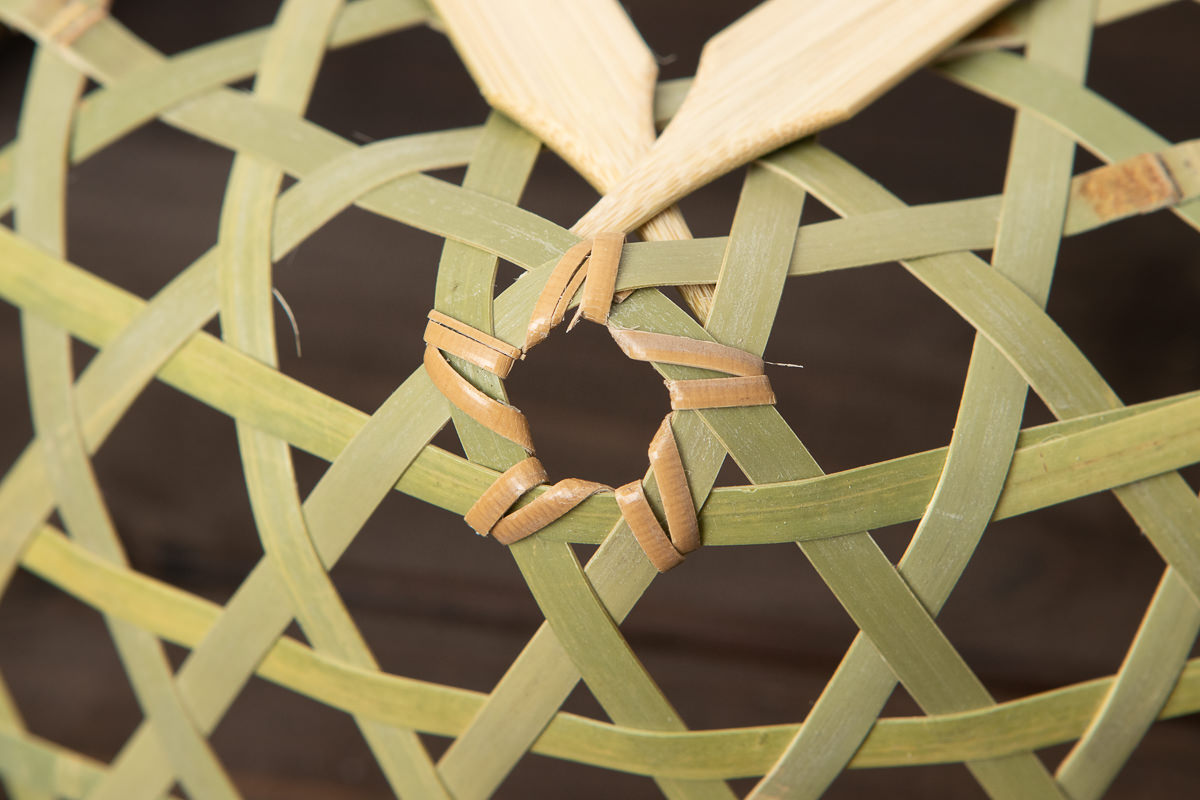

六つ目編みという編み方で全体が仕上げられています。

竹細工の基本と言われる、六角形の編み目を重ねていく方法です。

縁は厚みのある竹で編み目を挟んで、籐(とう)できっちりと留められています。

時折、竹の表面に赤褐色の模様などが見られますが、これは「ヤケ」と言われる、竹に自然につく模様です。

自生している竹を使用して作るため、このような模様が入ることがありますが、ご使用には問題ありませんので、ご安心くださいませ。また、不良品ではありませんので、ご了承くださいませ。

また、補強の力竹(ちからだけ)がそれぞれ3本差さっています。水分のある果物が入ったかごもしっかりと支えてくれます。

それぞれ力竹の入った頂点には、籐(とう)の飾り編みがあります。

内側の隅にもその飾り編みを施している様子が見えます。

それでは、それぞれのサイズをご紹介します。

こちらは八寸サイズです。

みかんなど柑橘系の果物や、ももやブドウなど追熟させておきたいフルーツ入れに。

普段よく使うコップや器置きに。徳利やお猪口など晩酌セットを入れても。

こちらは尺サイズです。

ティーセットを入れて。底面に力竹が入った作りでしっかりしていますが、器など重いものを入れた場合は、持ち運ぶというよりは、置き場としてかごを使われるのがよいかと思います。

竹かご作りでは基礎的な作品とも言える、六つ目編みの丸いかご。

基本的なものゆえ、作り手の皆さんはあまり商品化を考えないようです。

また、このようなシンプルなかごほど、似たような海外製のものが

国内で安価に、そして大量に売られていた時期があったため、

日本の職人は、あえて作らなかったということもあったのかもしれません。

このシンプルであり、普遍的なかごの編み目である六つ目のかご。

透かした編み目は、かごそのものも、中に入れたものも見て楽しめ、心和みます。

果物かごというネーミングですが、

お菓子を入れたり、ハンカチやタオルなどをまとめておいたり。

ちょっとした小物をまとめるかごとしてもちょうど良いサイズで、

お茶セットやコーヒーの道具一式を入れるのにもいいですよ。

「かごは六つ目が好き」というお声もよくお聞きします。

ファンの多い六つ目のかご、暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

どちらかお好きなサイズをお選びください。

いま現在、日本で竹細工を体系的に学ぶことができる機関としては、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」、

そして京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つがあります。

竹細工の世界では、かつて存在していた徒弟制が

今ではほとんど見られなくなっているという現実を踏まえれば、

竹細工を基礎から学べるという点において、

この両者の機関が貴重な場であるということは間違いありません。

こちらの作り手の方は、京都伝統工芸大学校で竹細工を学び、

卒業後に地元・千葉県に戻り、その後も竹細工を生業として選び、

日々製作に励まれています。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹(しろたけ)」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉で、真竹を自ら採取できるところが見つかり、

今はその採ってきた青い竹をそのまま使う青竹細工もなさいます。

竹かご作りでは基礎的な作品とも言える、六つ目編みの丸いかご。

基本的なものゆえ、作り手の皆さんはあまり商品化を考えないようです。

また、このようなシンプルなかごほど、似たような海外製のものが

国内で安価に、そして大量に売られていた時期があったため、

日本の職人は、あえて作らなかったということもあったのかもしれません。

このシンプルであり、普遍的なかごの編み目である六つ目のかご。

透かした編み目は、かごそのものも、中に入れたものも見て楽しめ、心和みます。

果物かごというネーミングですが、

お菓子を入れたり、ハンカチやタオルなどをまとめておいたり。

ちょっとした小物をまとめるかごとしてもちょうど良いサイズで、

お茶セットやコーヒーの道具一式を入れるのにもいいですよ。

「かごは六つ目が好き」というお声もよくお聞きします。

ファンの多い六つ目のかご、暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

どちらかお好きなサイズをお選びください。

いま現在、日本で竹細工を体系的に学ぶことができる機関としては、

大分県別府市にある「大分県立竹工芸訓練センター」、

そして京都府南丹市にある「京都伝統工芸大学校」の2つがあります。

竹細工の世界では、かつて存在していた徒弟制が

今ではほとんど見られなくなっているという現実を踏まえれば、

竹細工を基礎から学べるという点において、

この両者の機関が貴重な場であるということは間違いありません。

こちらの作り手の方は、京都伝統工芸大学校で竹細工を学び、

卒業後に地元・千葉県に戻り、その後も竹細工を生業として選び、

日々製作に励まれています。

京都では、青竹を煮沸したり、天日干ししたりして色を抜いた、

いわゆる「白竹(しろたけ)」を使った細工を中心に学ばれましたが、

地元の千葉で、真竹を自ら採取できるところが見つかり、

今はその採ってきた青い竹をそのまま使う青竹細工もなさいます。

こちらは、その千葉県の真竹を使って作られた果物かごです。八寸(直径約21cm)、尺(約30cm)と2サイズのご紹介です。

六つ目編みという編み方で全体が仕上げられています。

竹細工の基本と言われる、六角形の編み目を重ねていく方法です。

縁は厚みのある竹で編み目を挟んで、籐(とう)できっちりと留められています。

時折、竹の表面に赤褐色の模様などが見られますが、これは「ヤケ」と言われる、竹に自然につく模様です。

自生している竹を使用して作るため、このような模様が入ることがありますが、ご使用には問題ありませんので、ご安心くださいませ。また、不良品ではありませんので、ご了承くださいませ。

また、補強の力竹(ちからだけ)がそれぞれ3本差さっています。水分のある果物が入ったかごもしっかりと支えてくれます。

それぞれ力竹の入った頂点には、籐(とう)の飾り編みがあります。

内側の隅にもその飾り編みを施している様子が見えます。

それでは、それぞれのサイズをご紹介します。

こちらは八寸サイズです。

みかんなど柑橘系の果物や、ももやブドウなど追熟させておきたいフルーツ入れに。

普段よく使うコップや器置きに。徳利やお猪口など晩酌セットを入れても。

こちらは尺サイズです。

ティーセットを入れて。底面に力竹が入った作りでしっかりしていますが、器など重いものを入れた場合は、持ち運ぶというよりは、置き場としてかごを使われるのがよいかと思います。

竹かご作りでは基礎的な作品とも言える、六つ目編みの丸いかご。

基本的なものゆえ、作り手の皆さんはあまり商品化を考えないようです。

また、このようなシンプルなかごほど、似たような海外製のものが

国内で安価に、そして大量に売られていた時期があったため、

日本の職人は、あえて作らなかったということもあったのかもしれません。

このシンプルであり、普遍的なかごの編み目である六つ目のかご。

透かした編み目は、かごそのものも、中に入れたものも見て楽しめ、心和みます。

果物かごというネーミングですが、

お菓子を入れたり、ハンカチやタオルなどをまとめておいたり。

ちょっとした小物をまとめるかごとしてもちょうど良いサイズで、

お茶セットやコーヒーの道具一式を入れるのにもいいですよ。

「かごは六つ目が好き」というお声もよくお聞きします。

ファンの多い六つ目のかご、暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

どちらかお好きなサイズをお選びください。