220501 千葉県/篠竹&藤(ふじ) 木積(きづみ)の箕 一升・五升・一斗・一斗(銅板入り) 4種

畑で取れたものを、入れる、運ぶ、選り分ける、移す、干す等、農業において欠かせない行程を箕が担っていました。

こちらも農家や業務用で必需品だった千葉県の箕です。

作られる集落の名から通称「木積(きづみ)の箕」とも呼ばれています。

関東一円から東海地方では、こちらの千葉で作られた藤と篠竹の箕が多く使われていました。

こちらのページでは、その千葉県で作られる藤箕(ふじみ)大きさやタイプ違いの4種をご紹介します。

収穫した穀物を入れ、下から上へ風にあおらせるように動かし、細かい不要なごみやちりなどを外へ飛ばします。そういった動作を簸(ひ)ると言います。必要なよい穀物だけを人力と風力で選り分ける先人の知恵から生まれたこの形。

日本だけでなく、アジアからインド周辺、およびアフリカにおいても同じ形やまた、丸などの違う形でも同じ目的の道具があることが認められています。

千葉県で作られる藤箕は口の方が柔らかくしなる作りになっていますので、両手で縁を持ち、ぐっとすぼめて、穀物を袋に入れたりします。

その他にも穀物を箕に入れて運んだり、乾燥させるために干しざるとして使われたりと使い方は様々です。

作り方はどのタイプもおおよそ同じです。

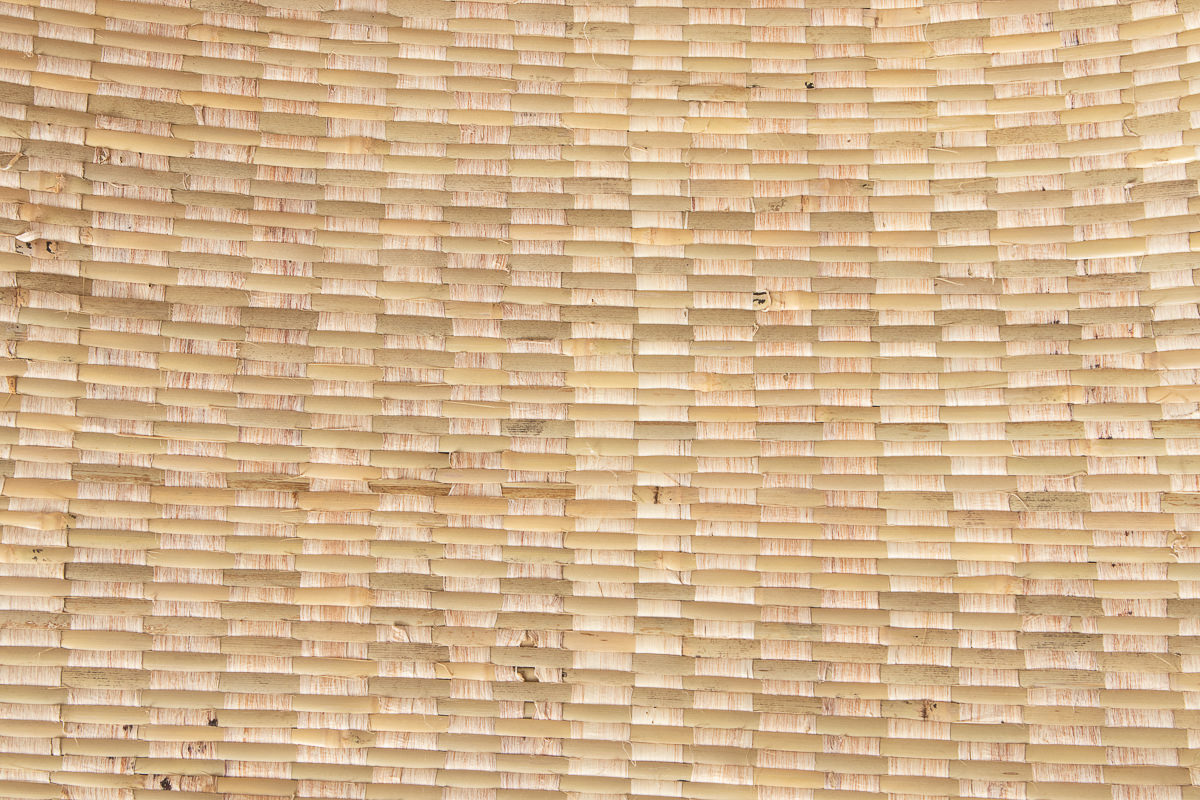

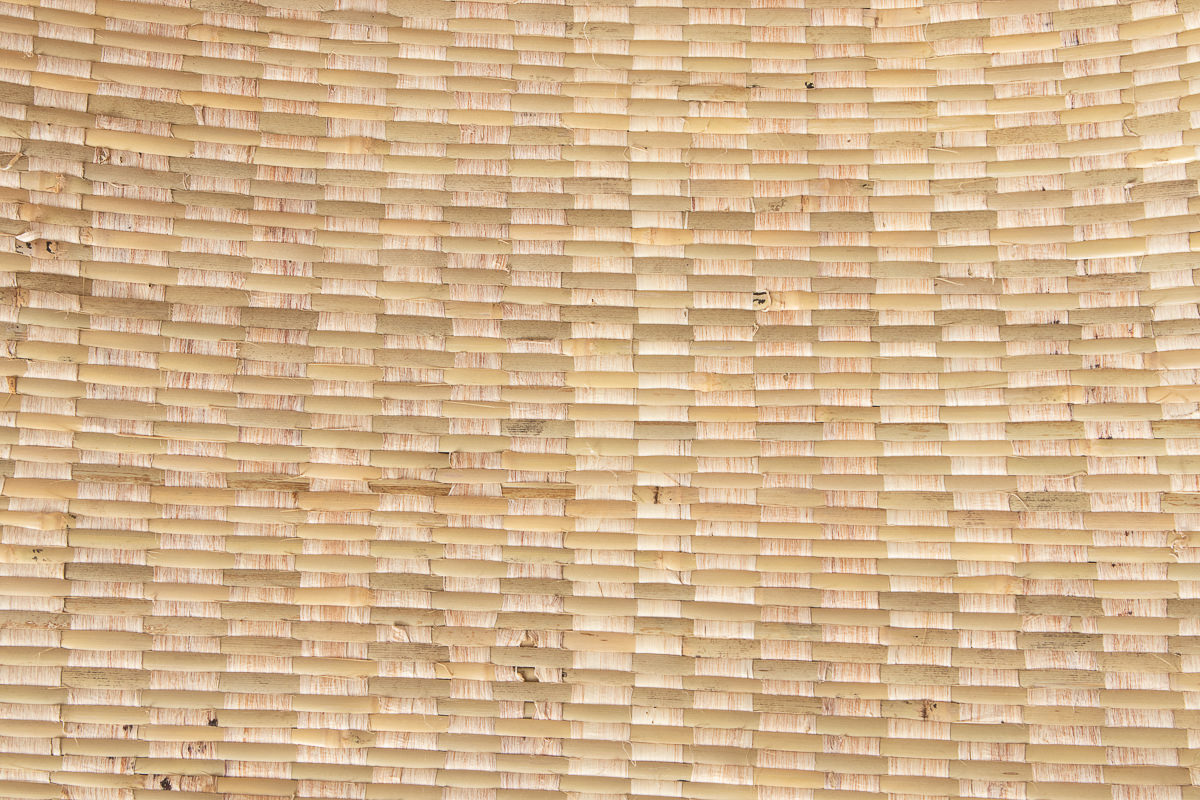

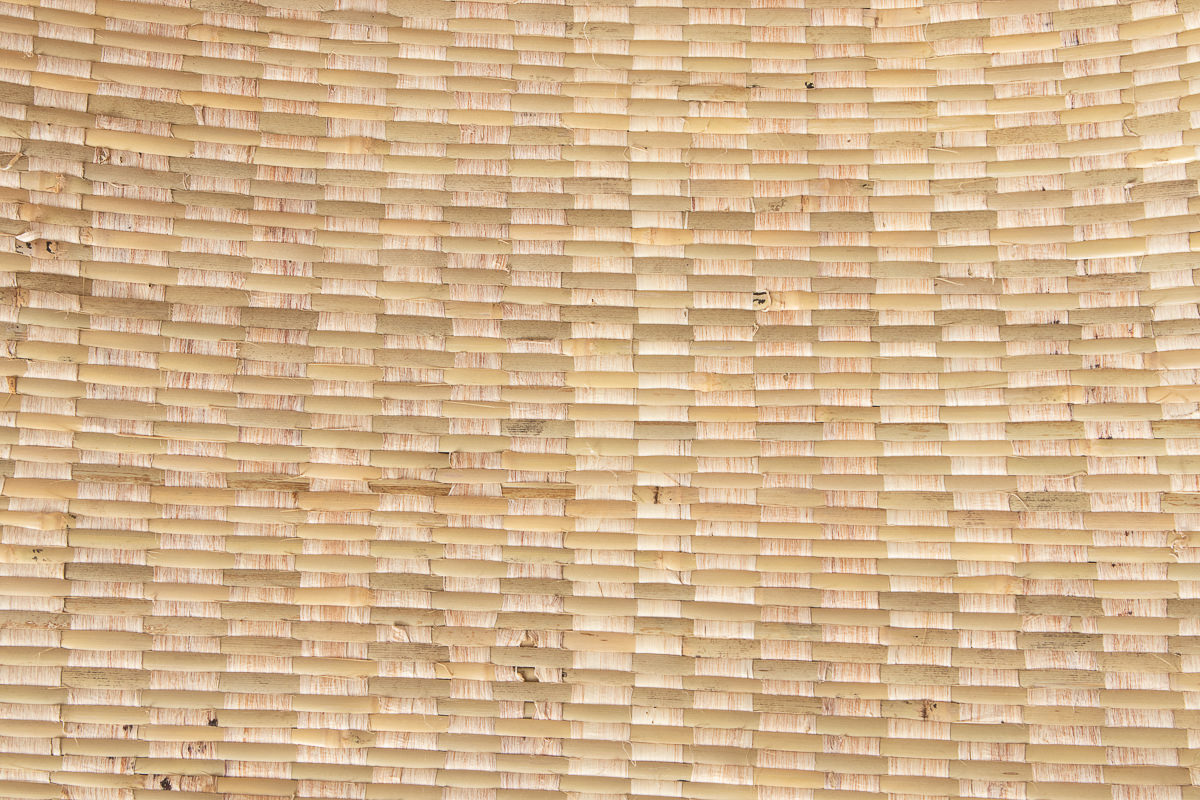

横方向が篠竹、縦方向が藤の皮で編まれています。藤蔓の表皮は芯とは別に3枚から4枚薄くとり、使います。

藤の皮は柔らかいことで穀物を傷めませんし、比較的固い素材の篠竹と編むことですき間を作らないように編めます。

全体的には篠竹はつるつるとした表皮を内側にして編んでいますが、上部4分の1はざらつきのある肉の方を内側にしています。

選別の過程で穀物を手前にとどめておくための仕様になっています。

逆に他の4分の3は穀物が滑らかに滑るように表皮が内側になっています。

外側の縁は孟宗竹が当ててあります。それを縛っているのは、藤蔓から皮を取った芯部分を薄く剥いで、ひも状にしたものです。

横に伸びている篠竹は折りそろえられ、藤で縛って留められています。

一番下の箕の先端部分まで、丁寧に藤の芯で縛っています。

先端を見ると、縁の芯になっている孟宗竹を守るように篠竹が折り曲げられています。木積の箕の始末の良さが現れています。

一斗箕サイズの箕には裏返した角には、補強の藤を足しています。

それでは、4種を順番にご紹介していきます。

こちらは産地で最小の一升箕です。横幅34x奥行き24x高さ8cm程度です。

小さなサイズと言っても、作りは業務用そのままです。それが片手で簡単に持てるサイズになっています。ちりとりサイズとも言えます。

こちらのサイズなら、台所まわりにあっても場所を取らなそうです。

冷蔵庫に入れない野菜を置いておいたり、玄関先で花を飾る花台のようにしたり、投げ入れておく小物入れとしてもいろいろと使い方がありそうです。

こちらは五升箕と呼ばれる大きさです。横幅58x奥行き43x高さ16cmほどです。

穀物の選別・運搬はもちろん、家庭菜園のたっぷりの収穫にも使えます。

庭仕事で樹木や道具の運搬、落ち葉集めの塵取り等にはちょうどいいサイズかもしれません。業務用の一斗はさすがに大きいけれども、お庭で使ってみたいという方にはこちらの五升サイズがおすすめです。

こちらは一斗箕です。横幅約70x奥行き58x高さ16cmです。

何と言っても、このサイズが木積の箕のなかで、最もよく使われているサイズです。

農作業ではもちろんのこと、和菓子屋さん、お茶屋さんだけでなくメッキ品、ゴム製品の方々にもプロ仕様、業務用としてもお使いいただいています。

こちらも同様に一斗サイズですが、箕の先端部分に銅板の補強が入っています。最もよく使われるサイズです。横幅約70x奥行き58x高さ16cmです。

箕を長く使っていると先端が弱ってくることがあります。

使う方からのそのような意見から銅板やブリキで先端を補強するタイプも作られています。

業種によっては、この補強があるとないとでは、箕の持ちが全く変わってくるとのこと。大事な加工です。

千葉県木積の箕はとにかく軽くて、材料作りから仕上げまで丁寧に作られているのが特徴です。

現在、業務用一斗サイズを作れる職人が2人ほどになってしまい、今や貴重な手仕事になりつつあります。

現役の働く箕、ぜひ、ご活用いただけたらと思います。

用途に応じて、ご希望のタイプをお選びください。

畑で取れたものを、入れる、運ぶ、選り分ける、移す、干す等、農業において欠かせない行程を箕が担っていました。

こちらも農家や業務用で必需品だった千葉県の箕です。

作られる集落の名から通称「木積(きづみ)の箕」とも呼ばれています。

関東一円から東海地方では、こちらの千葉で作られた藤と篠竹の箕が多く使われていました。

こちらのページでは、その千葉県で作られる藤箕(ふじみ)大きさやタイプ違いの4種をご紹介します。

収穫した穀物を入れ、下から上へ風にあおらせるように動かし、細かい不要なごみやちりなどを外へ飛ばします。そういった動作を簸(ひ)ると言います。必要なよい穀物だけを人力と風力で選り分ける先人の知恵から生まれたこの形。

日本だけでなく、アジアからインド周辺、およびアフリカにおいても同じ形やまた、丸などの違う形でも同じ目的の道具があることが認められています。

千葉県で作られる藤箕は口の方が柔らかくしなる作りになっていますので、両手で縁を持ち、ぐっとすぼめて、穀物を袋に入れたりします。

その他にも穀物を箕に入れて運んだり、乾燥させるために干しざるとして使われたりと使い方は様々です。

作り方はどのタイプもおおよそ同じです。

藤の皮は柔らかいことで穀物を傷めませんし、比較的固い素材の篠竹と編むことですき間を作らないように編めます。

選別の過程で穀物を手前にとどめておくための仕様になっています。

逆に他の4分の3は穀物が滑らかに滑るように表皮が内側になっています。

先端を見ると、縁の芯になっている孟宗竹を守るように篠竹が折り曲げられています。木積の箕の始末の良さが現れています。

それでは、4種を順番にご紹介していきます。

小さなサイズと言っても、作りは業務用そのままです。それが片手で簡単に持てるサイズになっています。ちりとりサイズとも言えます。

冷蔵庫に入れない野菜を置いておいたり、玄関先で花を飾る花台のようにしたり、投げ入れておく小物入れとしてもいろいろと使い方がありそうです。

穀物の選別・運搬はもちろん、家庭菜園のたっぷりの収穫にも使えます。

何と言っても、このサイズが木積の箕のなかで、最もよく使われているサイズです。

使う方からのそのような意見から銅板やブリキで先端を補強するタイプも作られています。

千葉県木積の箕はとにかく軽くて、材料作りから仕上げまで丁寧に作られているのが特徴です。

現在、業務用一斗サイズを作れる職人が2人ほどになってしまい、今や貴重な手仕事になりつつあります。

現役の働く箕、ぜひ、ご活用いただけたらと思います。

用途に応じて、ご希望のタイプをお選びください。

畑で取れたものを、入れる、運ぶ、選り分ける、移す、干す等、農業において欠かせない行程を箕が担っていました。

こちらも農家や業務用で必需品だった千葉県の箕です。

作られる集落の名から通称「木積(きづみ)の箕」とも呼ばれています。

関東一円から東海地方では、こちらの千葉で作られた藤と篠竹の箕が多く使われていました。

こちらのページでは、その千葉県で作られる藤箕(ふじみ)大きさやタイプ違いの4種をご紹介します。

収穫した穀物を入れ、下から上へ風にあおらせるように動かし、細かい不要なごみやちりなどを外へ飛ばします。そういった動作を簸(ひ)ると言います。必要なよい穀物だけを人力と風力で選り分ける先人の知恵から生まれたこの形。

日本だけでなく、アジアからインド周辺、およびアフリカにおいても同じ形やまた、丸などの違う形でも同じ目的の道具があることが認められています。

千葉県で作られる藤箕は口の方が柔らかくしなる作りになっていますので、両手で縁を持ち、ぐっとすぼめて、穀物を袋に入れたりします。

その他にも穀物を箕に入れて運んだり、乾燥させるために干しざるとして使われたりと使い方は様々です。

作り方はどのタイプもおおよそ同じです。

横方向が篠竹、縦方向が藤の皮で編まれています。藤蔓の表皮は芯とは別に3枚から4枚薄くとり、使います。

藤の皮は柔らかいことで穀物を傷めませんし、比較的固い素材の篠竹と編むことですき間を作らないように編めます。

全体的には篠竹はつるつるとした表皮を内側にして編んでいますが、上部4分の1はざらつきのある肉の方を内側にしています。

選別の過程で穀物を手前にとどめておくための仕様になっています。

逆に他の4分の3は穀物が滑らかに滑るように表皮が内側になっています。

外側の縁は孟宗竹が当ててあります。それを縛っているのは、藤蔓から皮を取った芯部分を薄く剥いで、ひも状にしたものです。

横に伸びている篠竹は折りそろえられ、藤で縛って留められています。

一番下の箕の先端部分まで、丁寧に藤の芯で縛っています。

先端を見ると、縁の芯になっている孟宗竹を守るように篠竹が折り曲げられています。木積の箕の始末の良さが現れています。

一斗箕サイズの箕には裏返した角には、補強の藤を足しています。

それでは、4種を順番にご紹介していきます。

こちらは産地で最小の一升箕です。横幅34x奥行き24x高さ8cm程度です。

小さなサイズと言っても、作りは業務用そのままです。それが片手で簡単に持てるサイズになっています。ちりとりサイズとも言えます。

こちらのサイズなら、台所まわりにあっても場所を取らなそうです。

冷蔵庫に入れない野菜を置いておいたり、玄関先で花を飾る花台のようにしたり、投げ入れておく小物入れとしてもいろいろと使い方がありそうです。

こちらは五升箕と呼ばれる大きさです。横幅58x奥行き43x高さ16cmほどです。

穀物の選別・運搬はもちろん、家庭菜園のたっぷりの収穫にも使えます。

庭仕事で樹木や道具の運搬、落ち葉集めの塵取り等にはちょうどいいサイズかもしれません。業務用の一斗はさすがに大きいけれども、お庭で使ってみたいという方にはこちらの五升サイズがおすすめです。

こちらは一斗箕です。横幅約70x奥行き58x高さ16cmです。

何と言っても、このサイズが木積の箕のなかで、最もよく使われているサイズです。

農作業ではもちろんのこと、和菓子屋さん、お茶屋さんだけでなくメッキ品、ゴム製品の方々にもプロ仕様、業務用としてもお使いいただいています。

こちらも同様に一斗サイズですが、箕の先端部分に銅板の補強が入っています。最もよく使われるサイズです。横幅約70x奥行き58x高さ16cmです。

箕を長く使っていると先端が弱ってくることがあります。

使う方からのそのような意見から銅板やブリキで先端を補強するタイプも作られています。

業種によっては、この補強があるとないとでは、箕の持ちが全く変わってくるとのこと。大事な加工です。

千葉県木積の箕はとにかく軽くて、材料作りから仕上げまで丁寧に作られているのが特徴です。

現在、業務用一斗サイズを作れる職人が2人ほどになってしまい、今や貴重な手仕事になりつつあります。

現役の働く箕、ぜひ、ご活用いただけたらと思います。

用途に応じて、ご希望のタイプをお選びください。