330602-1 茨城県/真竹 水取りざる

こちらは真竹で作られた水取りざると呼ばれる、手のひらに乗るような小ぶりなざるです。

元々は、ぬか床の不要な水分を取るためのざるです。ぬか漬けを繰り返しされている方でしたら、誰もが通る、野菜から水分が出て、ぬか床に水分が多くなる現象。

さまざまな水を取る(抜く)やり方があるかと思いますが、昔から竹でできたこのような小ぶりなざるで水を取る方法もあります。

方法は簡単です。ぬか床にこのざるをぐっと埋め込みます。そうすると、編み目を通って水分だけがざるの内側に溜まるので、それをスプーンで掬い出したり、ペーパーで吸わせたりして、水を取ります。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきた方です。

元々、弊店では九州地方で作られていた「水取りざる」を取り扱いしておりましたが、

現在はもう作られなくなってしまったため、茨城県の作り手さんにご製作を依頼しました。

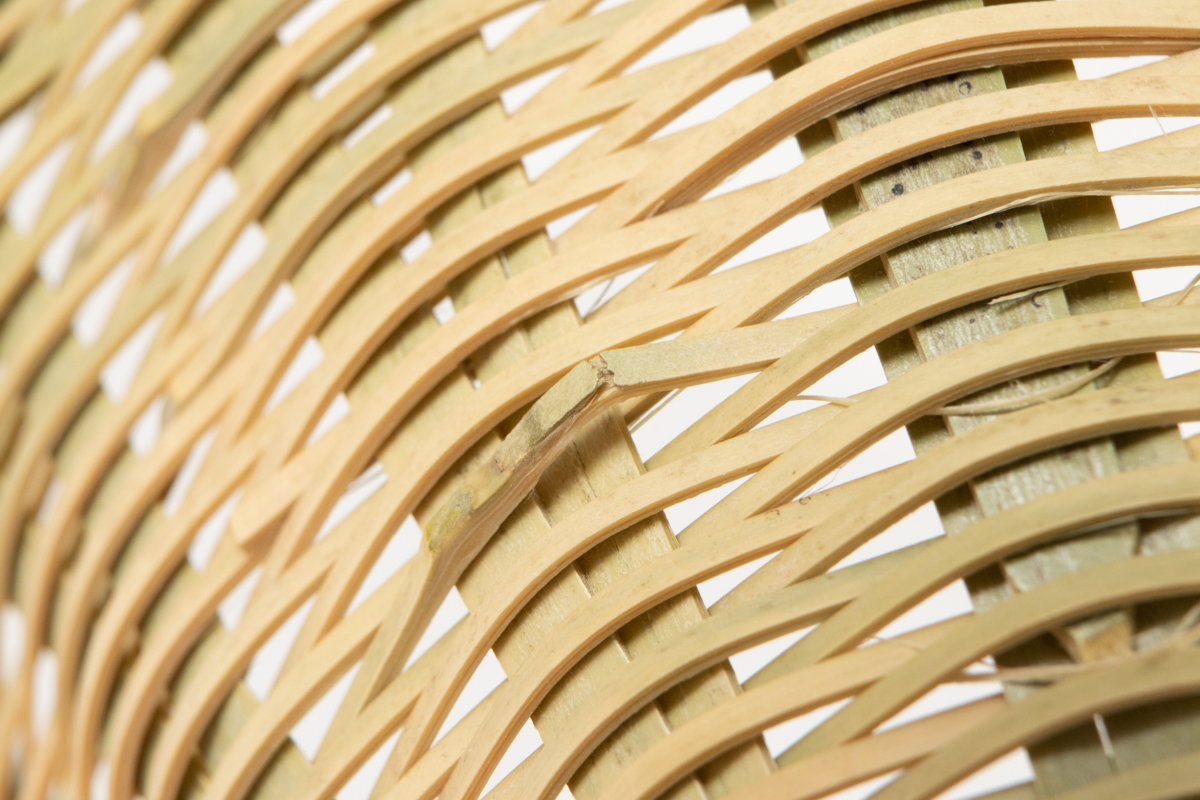

側面は細めのひごを使い、ござ目編みという編み方で規則的に編んでいます。外側に表皮が来るように全体が編まれています。すべて表皮がついたひごです。

底は菊の花のような形をつくる「菊底編み(きくぞこあみ)」の仲間で「ぜんまい底編み」と呼ぶ編み方から始まっています。

縦骨が放射状に縁まで広がっているのがわかります。2mmほどの細ひごで横方向を編んでいきます。

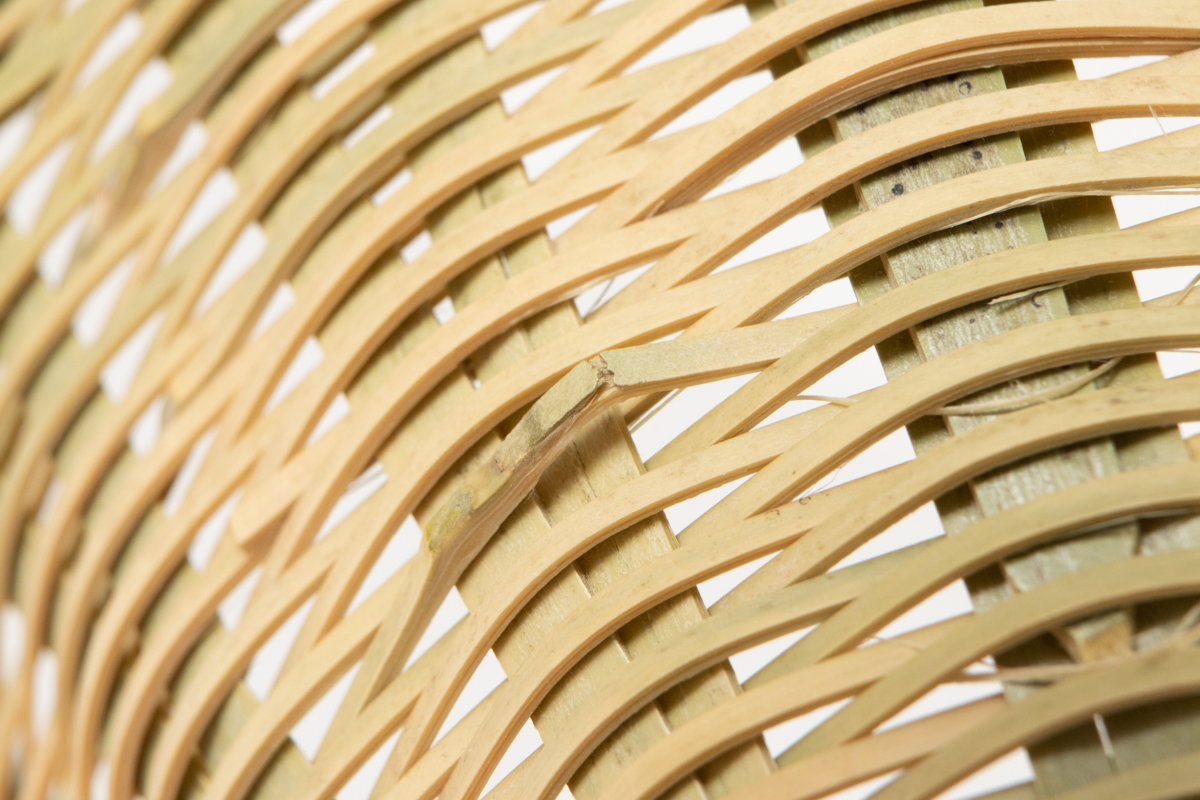

縁の部分を外側から見ています。芯材に一定の感覚でひごを巻いて仕上げています。このような仕上げを巻き縁(まきぶち)仕上げと言います。

ぬか床から引き抜きやすいよう、持ち手もついています。

かごと持ち手の接続部分です。持ち手はざるの深いところまで刺さっています。

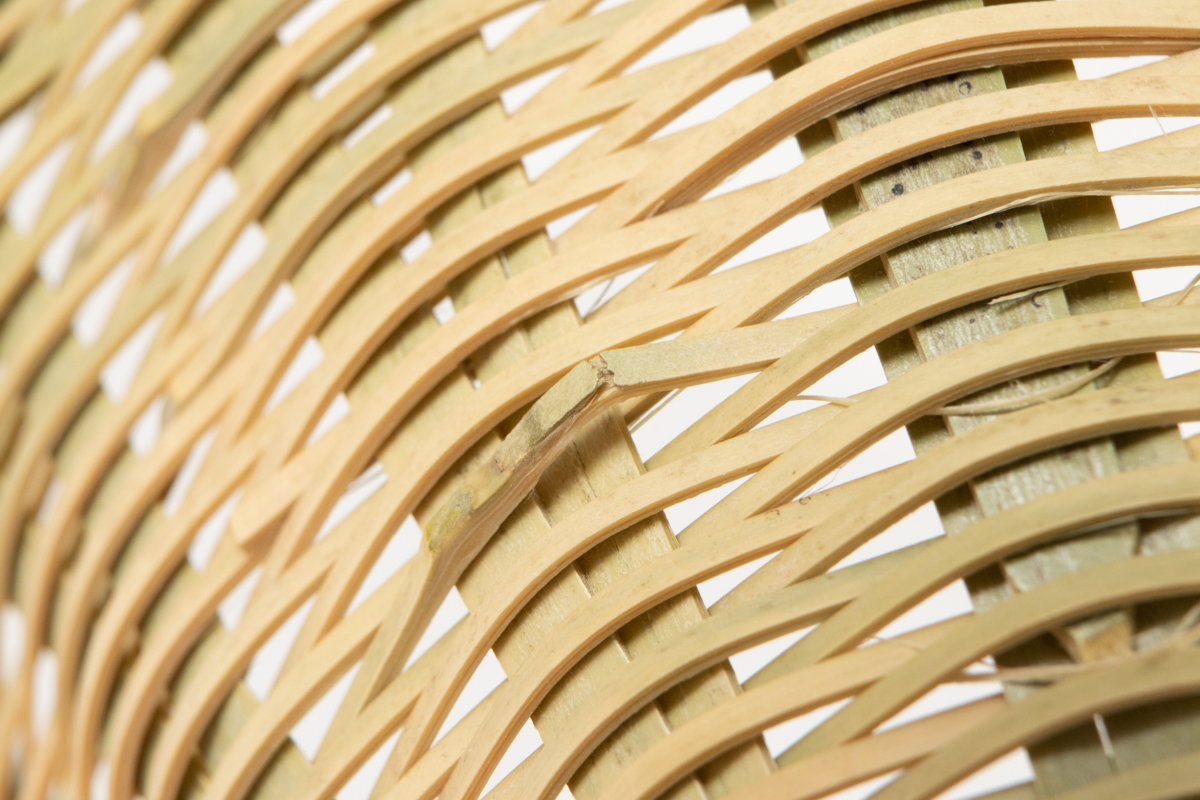

細ひご仕様のため、ひごにひび割れが入ることがありますが、ご使用には問題ありません。(不良品ではありませんので、予めご了承下さい。)

形はそれぞれ個体差がございます。入荷したものの中から、お送りするものの選び出しは弊店にお任せください。

ぬか床用の水取りざるとして、ご紹介していますが、持ち手がついていることで、

壁やS字フックなどに引っ掛けて小物入れとしてもいいですし、

エアープランツなどを入れる「花入れかご」としてもいいと思います。

写真では、水の入った小さなコップを中に入れて、野花を活けています。

※このようにご使用になる場合は、水漏れや落下にお気をつけください。

常温保存するニンニクを入れて、吊るしておくストックかごとしてもいいですし、

はたまた、ペーパーフィルターをセットすれば、コーヒードリッパーにもなります。

なかなかこのような小ぶりなざるは作る時にも手間がかかるため、作ってくださる方がいません。

かわいらしいサイズの青竹の水取りざる、ぬか床以外にも、暮らしの中で使う場面がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

こちらは真竹で作られた水取りざると呼ばれる、手のひらに乗るような小ぶりなざるです。

元々は、ぬか床の不要な水分を取るためのざるです。ぬか漬けを繰り返しされている方でしたら、誰もが通る、野菜から水分が出て、ぬか床に水分が多くなる現象。

さまざまな水を取る(抜く)やり方があるかと思いますが、昔から竹でできたこのような小ぶりなざるで水を取る方法もあります。

方法は簡単です。ぬか床にこのざるをぐっと埋め込みます。そうすると、編み目を通って水分だけがざるの内側に溜まるので、それをスプーンで掬い出したり、ペーパーで吸わせたりして、水を取ります。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきた方です。

元々、弊店では九州地方で作られていた「水取りざる」を取り扱いしておりましたが、

現在はもう作られなくなってしまったため、茨城県の作り手さんにご製作を依頼しました。

ぬか床用の水取りざるとして、ご紹介していますが、持ち手がついていることで、

壁やS字フックなどに引っ掛けて小物入れとしてもいいですし、

エアープランツなどを入れる「花入れかご」としてもいいと思います。

写真では、水の入った小さなコップを中に入れて、野花を活けています。

※このようにご使用になる場合は、水漏れや落下にお気をつけください。

常温保存するニンニクを入れて、吊るしておくストックかごとしてもいいですし、

はたまた、ペーパーフィルターをセットすれば、コーヒードリッパーにもなります。

なかなかこのような小ぶりなざるは作る時にも手間がかかるため、作ってくださる方がいません。

かわいらしいサイズの青竹の水取りざる、ぬか床以外にも、暮らしの中で使う場面がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

こちらは真竹で作られた水取りざると呼ばれる、手のひらに乗るような小ぶりなざるです。

元々は、ぬか床の不要な水分を取るためのざるです。ぬか漬けを繰り返しされている方でしたら、誰もが通る、野菜から水分が出て、ぬか床に水分が多くなる現象。

さまざまな水を取る(抜く)やり方があるかと思いますが、昔から竹でできたこのような小ぶりなざるで水を取る方法もあります。

方法は簡単です。ぬか床にこのざるをぐっと埋め込みます。そうすると、編み目を通って水分だけがざるの内側に溜まるので、それをスプーンで掬い出したり、ペーパーで吸わせたりして、水を取ります。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきた方です。

元々、弊店では九州地方で作られていた「水取りざる」を取り扱いしておりましたが、

現在はもう作られなくなってしまったため、茨城県の作り手さんにご製作を依頼しました。

側面は細めのひごを使い、ござ目編みという編み方で規則的に編んでいます。外側に表皮が来るように全体が編まれています。すべて表皮がついたひごです。

底は菊の花のような形をつくる「菊底編み(きくぞこあみ)」の仲間で「ぜんまい底編み」と呼ぶ編み方から始まっています。

縦骨が放射状に縁まで広がっているのがわかります。2mmほどの細ひごで横方向を編んでいきます。

縁の部分を外側から見ています。芯材に一定の感覚でひごを巻いて仕上げています。このような仕上げを巻き縁(まきぶち)仕上げと言います。

ぬか床から引き抜きやすいよう、持ち手もついています。

かごと持ち手の接続部分です。持ち手はざるの深いところまで刺さっています。

細ひご仕様のため、ひごにひび割れが入ることがありますが、ご使用には問題ありません。(不良品ではありませんので、予めご了承下さい。)

形はそれぞれ個体差がございます。入荷したものの中から、お送りするものの選び出しは弊店にお任せください。

ぬか床用の水取りざるとして、ご紹介していますが、持ち手がついていることで、

壁やS字フックなどに引っ掛けて小物入れとしてもいいですし、

エアープランツなどを入れる「花入れかご」としてもいいと思います。

写真では、水の入った小さなコップを中に入れて、野花を活けています。

※このようにご使用になる場合は、水漏れや落下にお気をつけください。

常温保存するニンニクを入れて、吊るしておくストックかごとしてもいいですし、

はたまた、ペーパーフィルターをセットすれば、コーヒードリッパーにもなります。

なかなかこのような小ぶりなざるは作る時にも手間がかかるため、作ってくださる方がいません。

かわいらしいサイズの青竹の水取りざる、ぬか床以外にも、暮らしの中で使う場面がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。