茨城県/真竹(青竹) あじろ編み浅ざる 大(いくら洗いかご)

名前の通り、こちらはもともとはいくらを洗うために作られたかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした青竹のきれいなかごがあったため、お聞きしてみたところ、意外な用途で生まれたかごと知りました。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

こちらのいくら洗いかごも数々の注文品の中の一つだそうです。

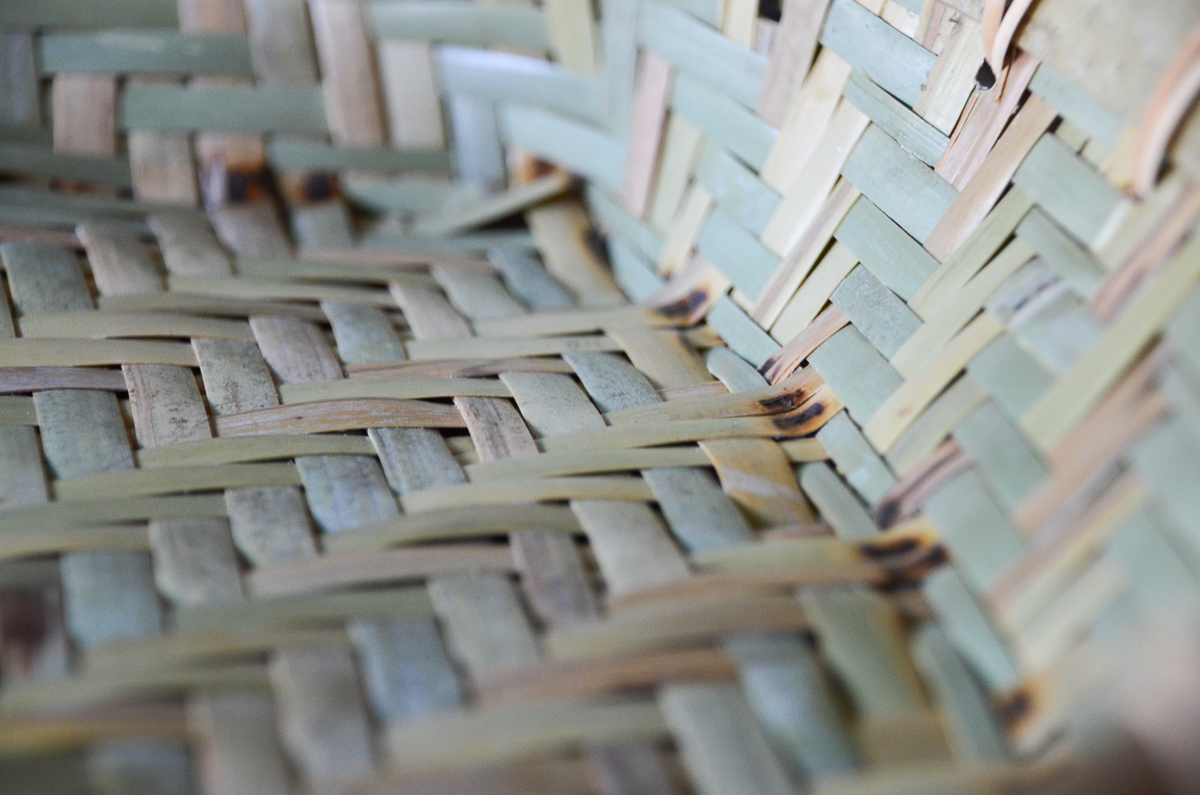

つるつるした青竹の表皮を内側にして、全体を編んでいます。そのこと自体も比較的珍しい作りです。

元々、いくら洗いかごとして製作を依頼された時は、3本1組のあじろ編みだったそうです。しかし、寸法との兼ね合いで2本1組にされています。その仕様のほうが手間はかかりますが、見た目としては3本1組よりは細やかで美しくなります。

高さは10cmほどと浅いかごです。外側は肉部分の編み目が連なります。

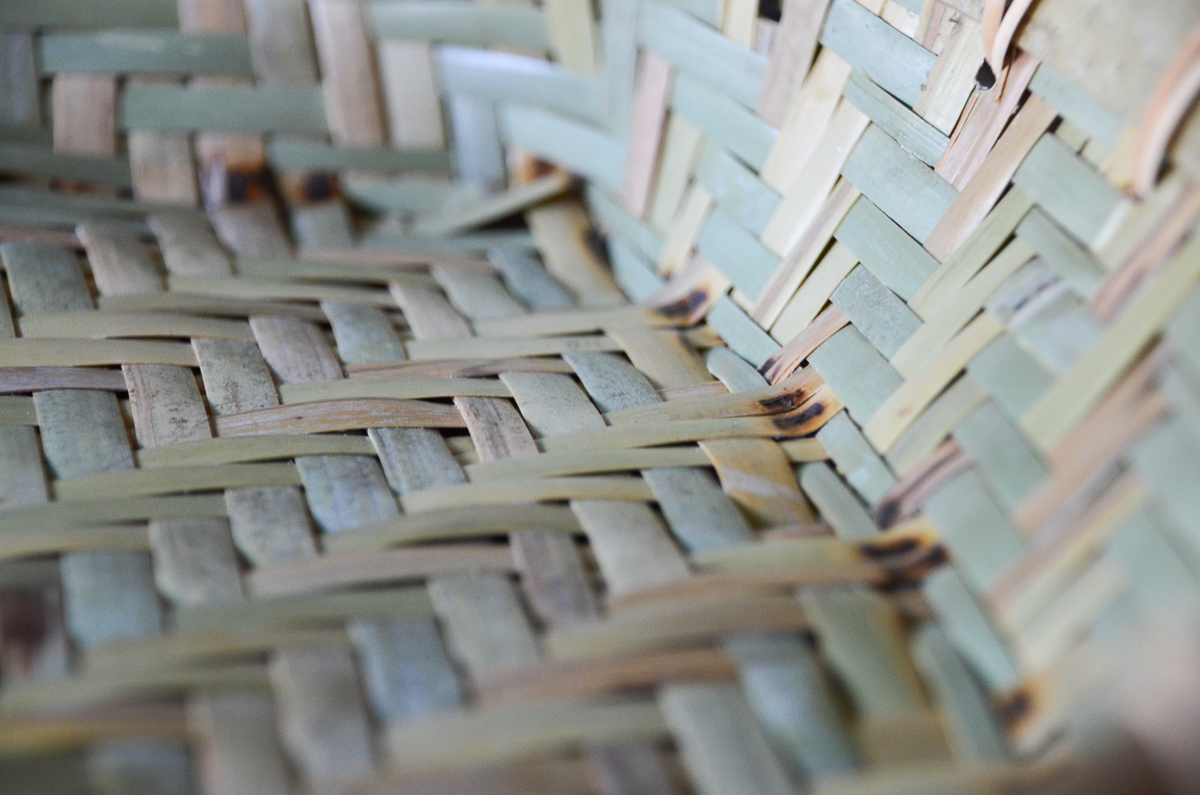

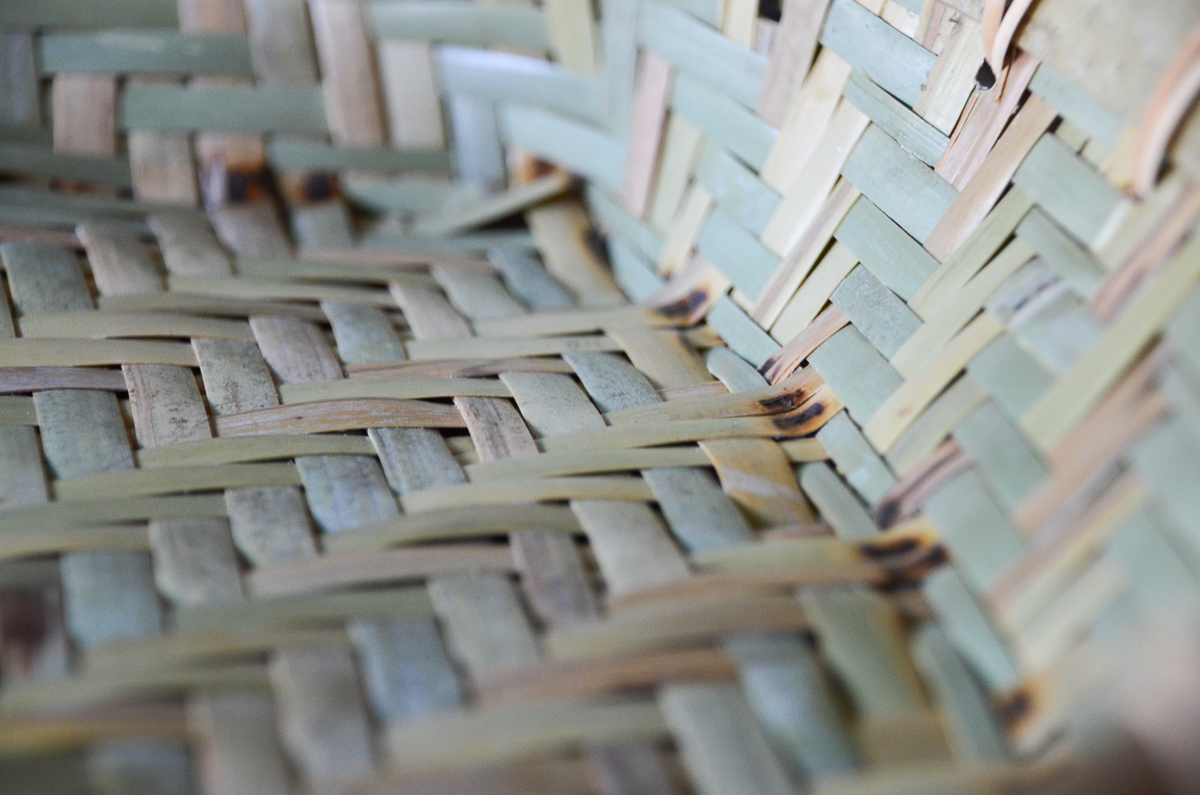

縁の部分を外側から見ています。幅の広い竹で編み目を挟み、それを籐で縛り留めています。

内側です。同様に竹と籐で仕上げられています。

上から縁を見ています。細い竹をかぶせて、縁の間にものが落ちないような仕様です。

裏返したところです。2本1組の編み模様が整然と並びます。

このつるつるの表皮がある内側にいくらを入れて、洗っていたそうです。

2022年9月入荷分より、底から立ち上げる部分の仕様が変わっています。くっきりと角度をつけて側面を立ち上げるようにしています。

また、内側の部分にも焼きごてをあてており、その焦げ跡が残っている場合があります。不良品ではありません。あらかじめご了承ください。

焼きごてを当てると、しっかりと角度をつけて側面を立ち上げることができます。

弊店としても、このいくら洗いかごの使用法などについては詳しくなく、

おそらく、漁業関係や水産加工会社などの注文で作られたものかと思います。

作られたご本人が直接販売したわけではないため、詳しいことはわかっていません。

もし、このようなかごに見覚えのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、情報をお寄せくださいませ。

そのいくら洗いという元々の目的とは別に、食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごとして、

はたまた野菜干しざるとしてなどいろいろな使い方ができそうです。

きっと業務用でがしがしと使われていたこのかご、

新しい使い方で十分にご家庭でも活躍の場がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

名前の通り、こちらはもともとはいくらを洗うために作られたかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした青竹のきれいなかごがあったため、お聞きしてみたところ、意外な用途で生まれたかごと知りました。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

こちらのいくら洗いかごも数々の注文品の中の一つだそうです。

つるつるした青竹の表皮を内側にして、全体を編んでいます。そのこと自体も比較的珍しい作りです。

元々、いくら洗いかごとして製作を依頼された時は、3本1組のあじろ編みだったそうです。しかし、寸法との兼ね合いで2本1組にされています。その仕様のほうが手間はかかりますが、見た目としては3本1組よりは細やかで美しくなります。

高さは10cmほどと浅いかごです。外側は肉部分の編み目が連なります。

縁の部分を外側から見ています。幅の広い竹で編み目を挟み、それを籐で縛り留めています。

内側です。同様に竹と籐で仕上げられています。

上から縁を見ています。細い竹をかぶせて、縁の間にものが落ちないような仕様です。

裏返したところです。2本1組の編み模様が整然と並びます。

このつるつるの表皮がある内側にいくらを入れて、洗っていたそうです。

2022年9月入荷分より、底から立ち上げる部分の仕様が変わっています。くっきりと角度をつけて側面を立ち上げるようにしています。

また、内側の部分にも焼きごてをあてており、その焦げ跡が残っている場合があります。不良品ではありません。あらかじめご了承ください。

焼きごてを当てると、しっかりと角度をつけて側面を立ち上げることができます。

弊店としても、このいくら洗いかごの使用法などについては詳しくなく、

おそらく、漁業関係や水産加工会社などの注文で作られたものかと思います。

作られたご本人が直接販売したわけではないため、詳しいことはわかっていません。

もし、このようなかごに見覚えのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、情報をお寄せくださいませ。

そのいくら洗いという元々の目的とは別に、食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごとして、

はたまた野菜干しざるとしてなどいろいろな使い方ができそうです。

きっと業務用でがしがしと使われていたこのかご、

新しい使い方で十分にご家庭でも活躍の場がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

名前の通り、こちらはもともとはいくらを洗うために作られたかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした青竹のきれいなかごがあったため、お聞きしてみたところ、意外な用途で生まれたかごと知りました。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

こちらのいくら洗いかごも数々の注文品の中の一つだそうです。

つるつるした青竹の表皮を内側にして、全体を編んでいます。そのこと自体も比較的珍しい作りです。

元々、いくら洗いかごとして製作を依頼された時は、3本1組のあじろ編みだったそうです。しかし、寸法との兼ね合いで2本1組にされています。その仕様のほうが手間はかかりますが、見た目としては3本1組よりは細やかで美しくなります。

高さは10cmほどと浅いかごです。外側は肉部分の編み目が連なります。

縁の部分を外側から見ています。幅の広い竹で編み目を挟み、それを籐で縛り留めています。

内側です。同様に竹と籐で仕上げられています。

上から縁を見ています。細い竹をかぶせて、縁の間にものが落ちないような仕様です。

裏返したところです。2本1組の編み模様が整然と並びます。

このつるつるの表皮がある内側にいくらを入れて、洗っていたそうです。

2022年9月入荷分より、底から立ち上げる部分の仕様が変わっています。くっきりと角度をつけて側面を立ち上げるようにしています。

また、内側の部分にも焼きごてをあてており、その焦げ跡が残っている場合があります。不良品ではありません。あらかじめご了承ください。

焼きごてを当てると、しっかりと角度をつけて側面を立ち上げることができます。

弊店としても、このいくら洗いかごの使用法などについては詳しくなく、

おそらく、漁業関係や水産加工会社などの注文で作られたものかと思います。

作られたご本人が直接販売したわけではないため、詳しいことはわかっていません。

もし、このようなかごに見覚えのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、情報をお寄せくださいませ。

そのいくら洗いという元々の目的とは別に、食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごとして、

はたまた野菜干しざるとしてなどいろいろな使い方ができそうです。

きっと業務用でがしがしと使われていたこのかご、

新しい使い方で十分にご家庭でも活躍の場がありそうです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。